不定時炸彈

以這次莫拉克洪峰流量,下游的新埤大橋一天就有4億噸來看(中上游水量較少),大潮州人工湖的滯洪能力的確少得可憐。為此,縣政府審時度勢,最近也修改了治水方向。

曹啟鴻表示,縣府計畫將在台糖的造林地分別以「弱堤」(較低矮的堤防)和溝渠引水方式,在大水時讓洪水漫流出來,以減少下游負擔。謝勝信說,漫流地點初步規劃為興華農場的500公頃,以及位於南岸農場、原本規劃做森林遊樂區的1,000公頃預定地。至於300公頃的大潮州人工湖,由於主要目標在補注地下水、防止地層下陷,而且已通過環評,仍然會繼續執行。

依縣府目前規劃的漫流疏洪作法看,雖然總面積(共1,500公頃)不如環保團體希望的大,但「讓洪水漫流在洪泛平原」的精神是一致的。

這樣上、中、下游整體考量來治水,是近年台灣屢遭水患肆虐後興起的新模式,例如水患頻仍的高屏溪(橫跨高雄、屏東)也朝此方向推動,但或許因事權分散、整合不易,至今成效還不彰。而中型流域林邊溪,現在屬於屏東縣管河川,事權統一由縣政府負責,若縣府決心推動,十分值得期待。

策略3:下游全面土地重劃

回頭來看,假設林邊溪總合治水執行成功,下游堤防就能保證不再潰堤?低窪的林邊、佳冬就從此高枕無憂嗎?

「這只能減輕威脅、降低災損,」曹啟鴻縣長承認,不論政府和民眾,都要改變「堤防等同於安全」的舊思維。這次莫拉克雖然創下3 天2,800公釐的降雨天量紀錄,但由於測雨站都設在1,000公尺山區,而大片崩塌則集中在更高(約1,500公尺)的山區,顯示真正降雨量其實還不只如此。這樣的暴雨一路匯流到出海口地層下陷區,風險之高不言而喻。

再者,根據台大地質系教授陳宏宇的估計,此次林邊溪上游的崩塌已產生8,000萬立方公尺的土砂(是全台灣一整年清淤量的4倍),這麼龐大的土砂,就算傾盡全力不斷地清淤、就算往後10年山林不再坍塌,要消化這些土砂、「俟河之清」,恐怕也是不可能的任務。

曹啟鴻透露,面對如此嚴峻的困境,未來林邊、佳冬的長期重建,將會比照經建會已研擬完成的「嚴重地層下陷區排水環境改善計畫」示範區(詳見《「嘉義沿海示範區」願景速寫》),以全新模式,透過徵收土地、市地重劃,該淹的地方做滯洪池,某些地區則填土墊高做居住區,也要讓部分養殖、農業轉型為生態產業。

「對沿海地層下陷區域,以前政府礙於民意,從來沒人敢提遷村的事,總希望居民知難而退、主動搬離,」中研院地球科學所研究員汪中和表示,但現在氣候變遷惡兆已現,政府終將被迫正視問題,祭出懸置已久的國土規劃藍圖,才能擺脫地層下陷區長期投入大量經費靠河堤、海堤保護,但風險卻愈來愈高、損失也越來越慘重的惡性循環。

受水利署委託規劃嘉義沿海示範區的台大土木系教授李鴻源指出,屏東縣政府已決定要比照嘉義進行,固然可喜,未來規劃將不是問題,經費初估60億元,主要關鍵在於執行。

以嘉義為例,他的團隊花了一年多做規劃,並和在地民眾溝通,居民早就淹怕了,並不反對釜底抽薪一次解決,而嘉義縣政府也很想做,但這種大規模重劃工程牽涉到中央6個部會、10個局署,有些部會立場相互矛盾,需要很強的協調機制才能運作。目前行政院經費都已經核定下來,但就是不知道要由要由誰來出面主導?

改造工程誠然艱鉅耗時,但長痛不如短痛,莫拉克已為轉變開啟契機,唯有化反省為行動,才不愧對莫拉克六百多位幽幽亡靈。

林邊溪流域圖、環保團體主張的中游漫流區域示意圖、林邊溪下游堤防潰決點示意圖

為了解決氾濫問題,環保團體主張林邊溪中游應恢復成最自然的漫流式「洪泛平原」,不必花大錢做人工湖,只要在颱風期間將大量溪水引到兩旁廣達3,000公頃的造林地即可。

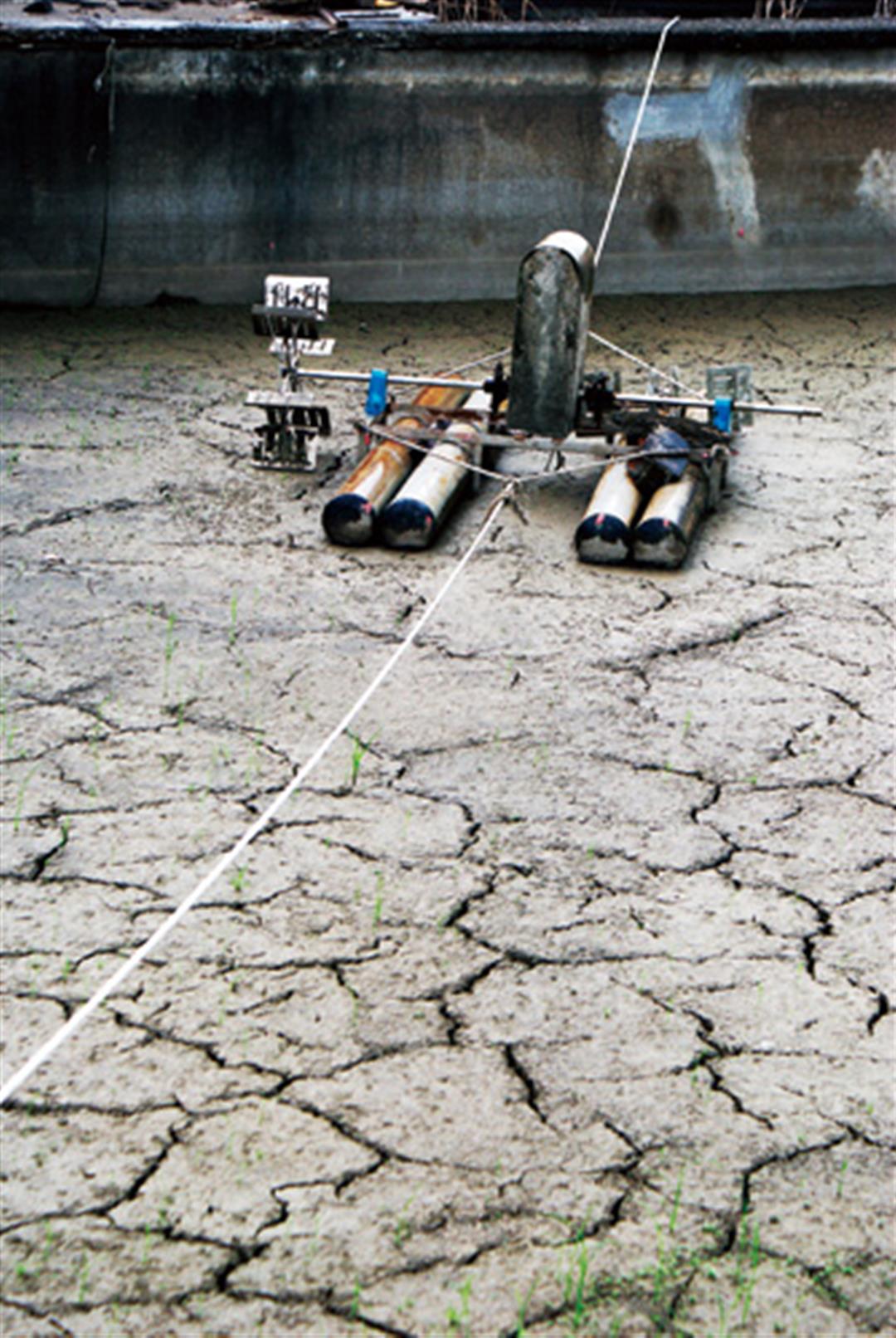

這是魚塭嗎?莫拉克大水退後,佳冬、林邊廣達1,000公頃的魚塭都被淤泥填滿,災後兩個月仍未清除。除了泥沙是國有財產,只有鄉公所才有權力挖出運走外,另有些則是漁民希望趁勢墊高,以防再淹。