「拍戲通常一路調整,台詞經常更動,翁倩玉剛到台灣時,國語不太靈光,得用配音,但她總還是在前一天將台詞背得滾瓜爛熟,絕不馬虎,」後來和翁家結為知交的廖祥雄,有時也會勸翁倩玉不要給自己太大的壓力,可是她個性就是這樣,追求完美,要求成功,從她以建築為題的版畫中一絲不茍的筆直線條,也可略窺一二。失去的童年

自己現在台灣也是一方有成的建築師,翁祖模對於唯一的妹妹,幼時曾因眾人的注意力都在她身上而感到嫉妒,後來卻成為他自我要求的動力之一,「以妹妹的成就為傲,自己則好好念書,做好自己的事。」但是從小看妹妹在掌聲中成長,學業歌唱演戲都要兼顧,別說是玩耍,「十幾歲到二十出頭時,每天大概平均只睡四到六小時,」說到這裡,作哥哥的難掩心疼,「年紀那麼小,卻承受著比成人還重的要求!」。

在日本多年、線上採訪的大事幾乎即可成為一部我駐日外交史的前中央社社長黃天才,在去年獲國家文藝獎的著作《中日外交的人與事》中,對日本社會有相當深入的剖析。他因為和翁倩玉的父親翁炳榮是幾十年的老友,女兒又跟翁倩玉年齡相差不遠,對翁倩玉自然有份特別的關懷。

黃天才認為「假如翁倩玉不是中國人,在日本的成就可能會更大於此。」日本地窄人稠,傾向保護自己族群,因而排外十分自然。

翁倩玉也說過,她十二歲那年,日本NHK連續劇主角找她演,但製作單位希望她能改個日本名字,她不願意,因而失掉了這個機會,其實「我比日本人還日本,因為我是外國人,必須更用心地觀察、了解日本文化」,「我的前輩也鼓勵我,希望我去演日本古裝戲」,但到底「我的生活是中國式的,日常並沒有三弦琴、榻榻米」──她的名字翁倩玉三個字,即明示了她是中國人,在日本是外國人,自然會有環境的侷限。

當然,她的長處在日本演藝界也屬鳳毛麟角,「英文好對她應該是一個很大的plus,尤其在早年的日本,能上台以英文主持節目的女星大概只有她一個,」翁祖模說。因為父親和美軍的淵源,兄妹倆從小念美國學校。也因為流露著上流社會的禮儀、用語,說得一口正宗流利的英文,有國際藝人參加的日本演藝盛會,很多都是由翁倩玉主持。三年級時跟著父親黃天才到日本的黃佩珊,對Judy Ongg的印象,就是日本的國際級巨星。

華僑在東南亞國家奮鬥,最為人稱道的是勤奮辛勞,但日本也是標準的東亞文化,它的人民「跟中國人一樣勤勞,」要在日本單憑勤奮創業,空間有限,黃天才說。「但日本社會有一個好處,如果你真的行,比日本人更行時,他就會完全接受你、佩服你。」「像是家喻戶曉的王貞治、林海峰,再加一個翁倩玉,多少年來,就只有他們三個中國人,在日本社會所從事的,是日本人也擠破頭的行業,競爭的對象都是本地人,而在硬是勝過對手後,就能在日本被認同了。」

這其中,翁倩玉和台灣的情緣又顯得最為深厚,從二歲到日本,十五歲第一次回台勞軍,而後因《小翠》在台大受影迷喜愛,又拍《真假千金》贏得金馬獎后座,還演出好幾齣台灣的連續劇,唱紅不少至今仍膾炙人口的歌曲(詳本期「傳唱憶往歌未央」專欄),之後也拍了幾部快手導演劉家昌的戲。然而因為後期瓊瑤式的文藝愛情片並不太對翁倩玉的戲路,加上一九七九年她「愛的迷戀」單曲唱片,在日本大賣二百萬張,又獲唱片界殊榮「金嗓獎」銅牌,所屬唱片公司希望她專心在日本發展,因此逐漸淡出台灣影壇。雖然如此,台灣傳播界有什麼重要的大事,她幾乎都會應邀參與,像是中視當年大手筆、由她主持的「翁倩玉時間」;公視開播特別節目「星光燦爛」中她錄的專輯;這回民視開播,她也是特別來賓,在節目中接受訪問、說說唱唱,細述她摯愛的第一故鄉台灣,和成長家鄉日本的半生因緣。

去年底,日本交流協會辦每年一度的日本文化節,邀請翁倩玉回台,代表的是日本歌唱界。翁倩玉不計有限的酬勞,帶了樂團、舞台、經紀人,一行二十六人來台,在國際會議中心現場演唱二個半小時,「真是一流的藝人,」主辦者日本交流協會專員邱遠平說。演唱會售票所得的台幣一百萬餘元捐給了弱勢團體和偏遠學校添購設備,翁倩玉也親自隨交流協會去探訪陽明教養院,表達她的關懷。這回來台開版畫展更是她長久以來的心願,所有的費用完全自理。

許多喜歡翁倩玉的人常會關心她的感情生活,不甚愉快的一次婚姻幾成媒體的禁忌話題,大家都不願提起。廖祥雄記得,幾年前Judy 曾半開玩笑地抱怨,她忙得無法像正常人一般談戀愛、結婚,已成父執輩的廖祥雄回答她說:「每個人到世上的任務不同,你的任務是帶歡笑給世人。」

曾經,翁倩玉唱紅過一首很多人還能琅琅上口的「祈禱」,是她父親根據日本一首家喻戶曉的搖籃曲所填的詞,「爸爸認為,媽媽對懷中的孩子輕唱搖籃曲,就是祈禱孩子平安順遂,健康快樂」,所以在五十歲生日那天送給愛女自己填的祈禱詞,而翁倩玉不但以歌聲唱出父親的願望「幸福像花開放」,她的人與至今所從事的每一項工作,也不斷地在實踐著這個願望。

翁倩玉造型古今皆宜,曾和楊麗花(右)、王寶玉合作過《新西廂記》,也是一部黃梅調喜劇。

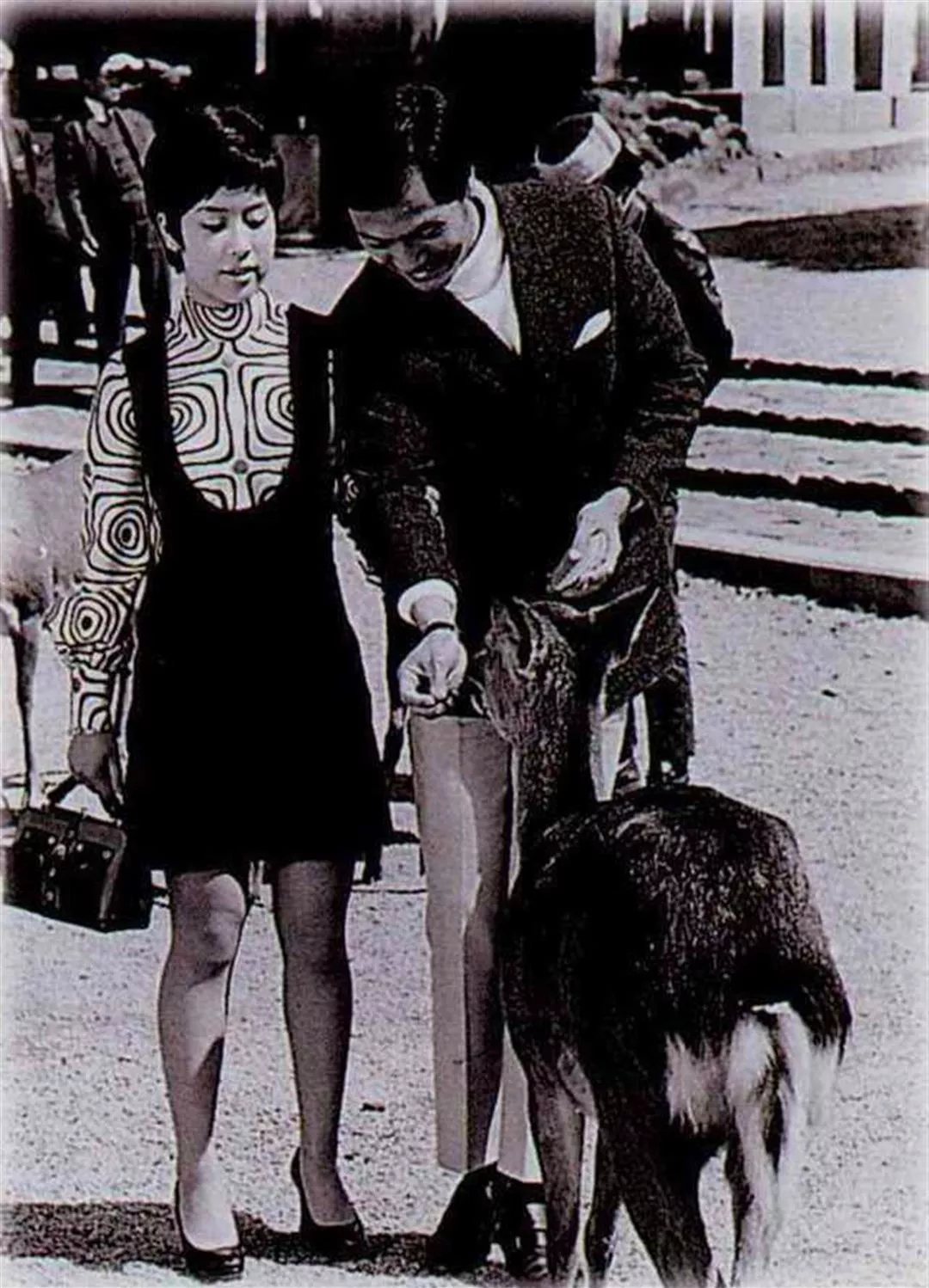

在以一九七一年大阪的世界博覽會為背景的《萬博追蹤》中,翁倩玉努力尋父,男主角是馮海。

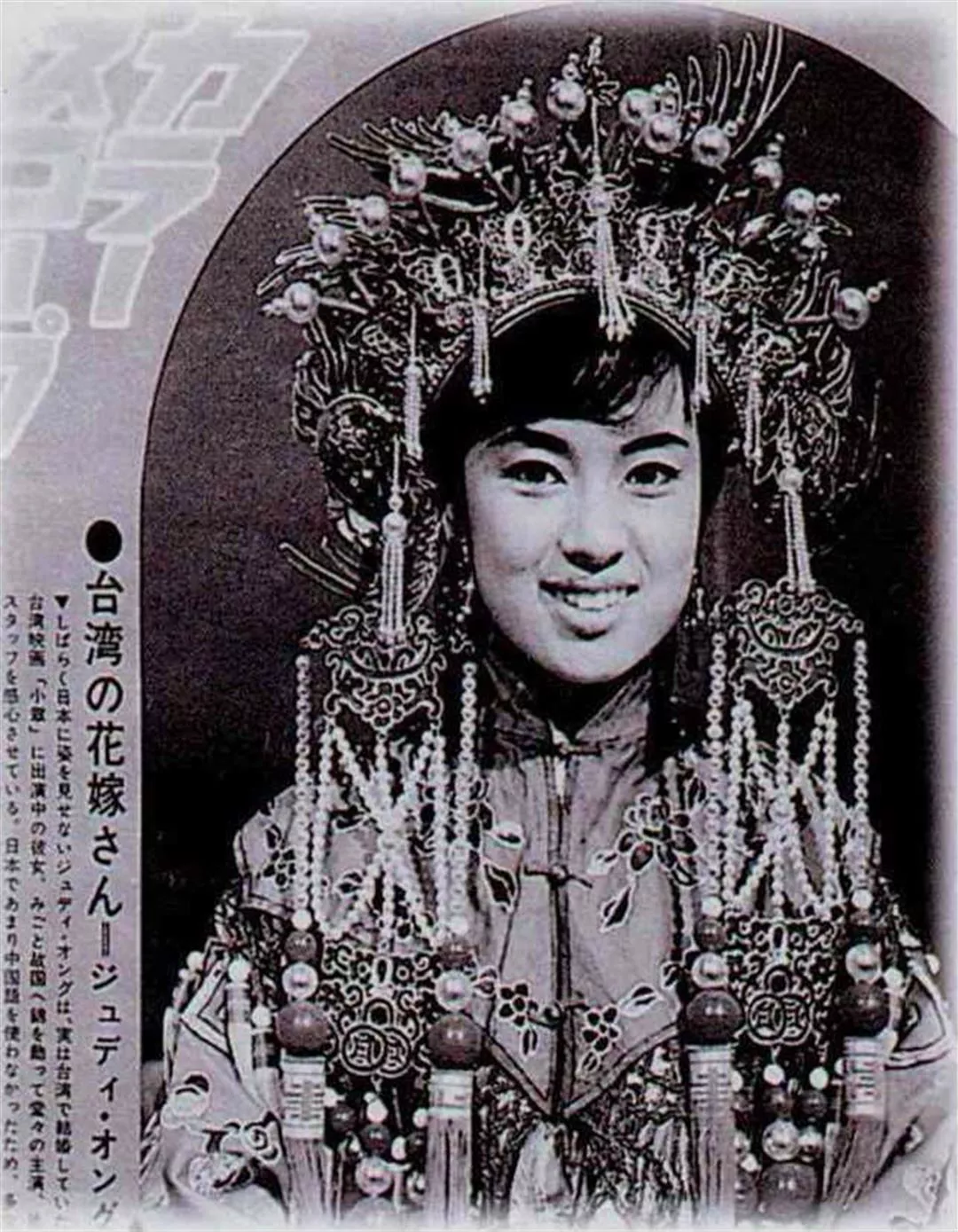

這是翁倩玉來台拍的第一部戲《小翠》,一炮而紅,日本也為之宣傳。

去國十餘年,翁倩玉和母親首度返台時大約十五、六歲,當時她在日本已經走紅,來台也十分轟動。

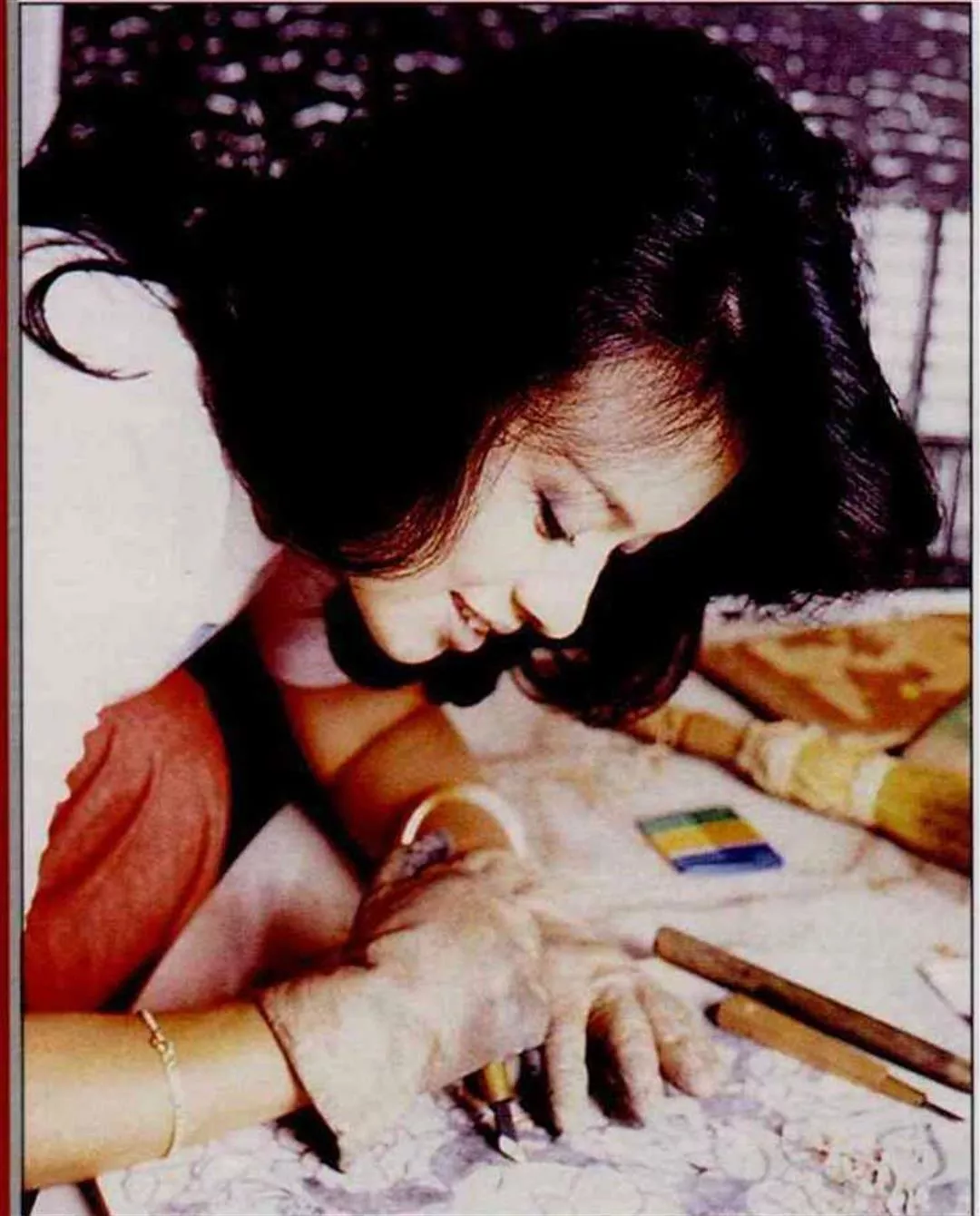

為了保護常需在舞台上呈現的玉手,翁倩玉只好戴著手套製作版畫。

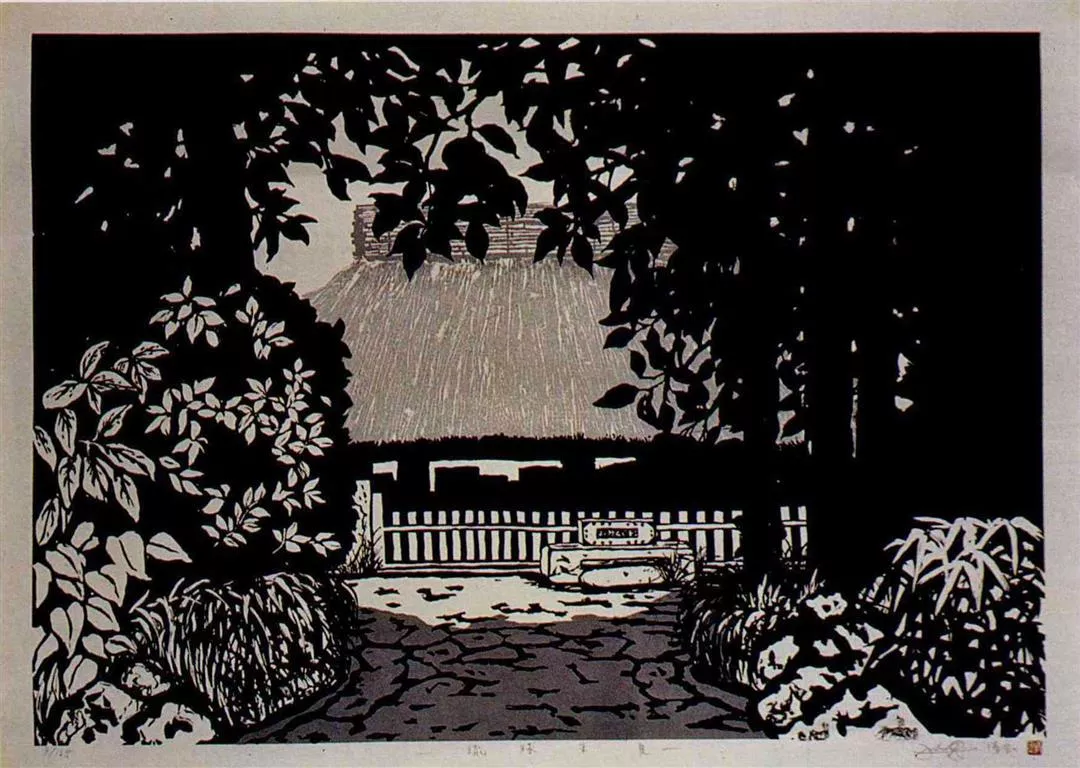

(上)「琉球豔夏」:另一幅翁倩玉的版畫佳作,九四年入選日展。

(下)「繡線菊」:東京花展中最常見的花之一,線條纖柔中見力道,頗像翁倩玉外柔內剛的性情。