半路出家,學而有成

今年四十五歲的劉萬航,原是中興大學行政管理系畢業的,他當時申請到美國南伊大政治研究所的獎學金,便赴美深造。然而,來到這所在金屬工藝方面極負盛名的學校後,他發現自己對金屬工藝的興趣更高,便一心要轉系。

「現在想來,當時真是不知天高地厚,以為自小愛做飛機模型,工藝課成績也不錯,就可以學『工藝』了。」他說,然而他當年「初生之犢不畏虎」,親自跑去見該系系主任,也就是世界馳名的金屬工藝家肯登.葛蘭特。

劉萬航情辭剴切地訴說自己興趣的熱切,和意願的堅定。相談之下,肯登發現他既無相關背景,亦無作品,就勸他先選一門課聽聽再說。

沒想到一堂「金屬工藝概論」課聽下來,其中複雜難懂的專有名詞,加上涉及冶金、化學等專門知識,使劉萬航聽得茫茫然,當下打了退堂鼓。他又去找系主任,尷尬地說明退意。

肯登聽完,大驚道:「你不是很有興趣嗎?怎麼可以這麼快就灰心了呢?」他不但勸說再三,且在辦公室為劉萬航擺了桌椅,供他隨時來讀書問學。

盛情之下,劉萬航只有硬著頭皮念下來,當時他讀遍系辦公室的藏書,並再三向系主任請教,終於念完大學部,並繼續讀研究所(足足花了八年之久)。

多年的辛勤研讀,劉萬航不再是當年空有熱情與興趣的楞頭小子,對於理論與技術,他已有相當的研究,並且實際從事創作的作品,也多次參加展出,得到不少好評。

把自己的興趣和夢想,化成了實際的技術與能力,這其間雖然吃了不少苦,但劉萬航始終感覺值得,也始終深深感謝恩師肯登的鼓勵與指導。

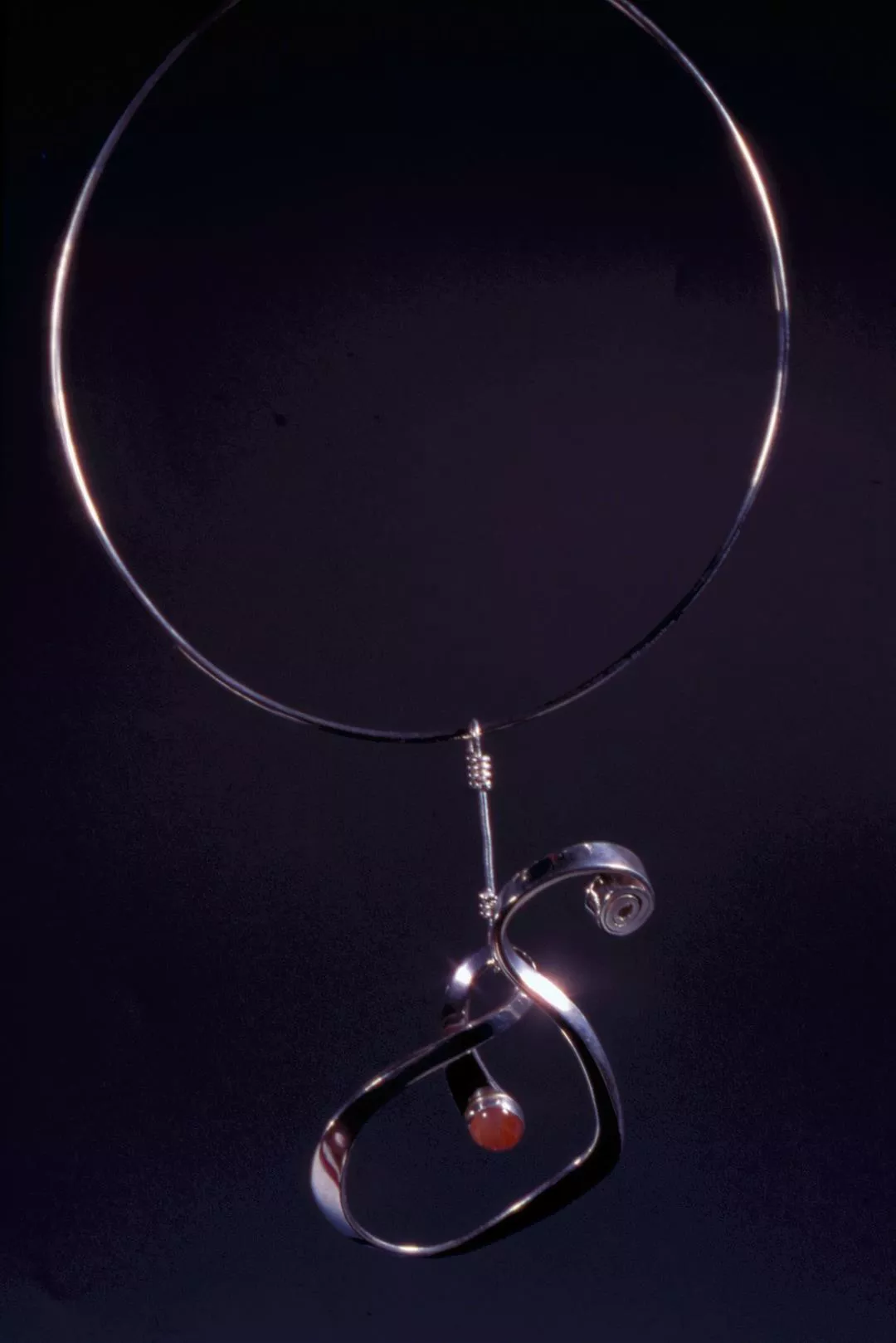

圖3.4:打煉法製作的垂飾、手鐲,以珠寶做點綴。(楊永山)