劇本為電影而存在。電影百年歷史,相較於戲劇、小說,短了許多,早期電影劇本因此相當仰賴文學作品,當時劇作家才是電影靈魂。

中西方電影史上由歷史、戲劇故事改編成電影的例子,不勝枚舉,西方如《伊莉莎白女王》、《科學怪人》等。中國最早劇情短片《定軍山》取材自《三國演義》,三十年代文學作家魯迅的《祝福》、巴金的《家》;六、七十年代的朱西寧、瓊瑤的小說,也大量被拍成電影。台灣電影早期重要的編劇,如張永祥是舞台劇作家出身;新電影時期最多產的編劇吳念真則是小說獎得主。

一九六○年代西方「作者論」出現,影響所及認為導演才是主導電影風格的人,劇作家的地位因此退居為第二線。

靈魂地位不再,但劇本仍是影像塑造的工程藍圖。雖然台灣電影不景氣,但電影界的現況是,劇本創作力並沒有減緩,卻只有少數劇本能被拍成電影。

不能以影像形式出現,劇本有獨立存在的生命力嗎?誰在第八藝術景氣慘淡的年代仍不斷地寫?他們都寫些什麼?又為什麼而寫?

全世界最受歡迎的編劇是誰?答案是英國大文豪莎士比亞。

電影在莎翁去世後的三百年才發明,莎翁生前沒寫過一部電影劇本,但是改編自他戲劇的電影卻高達數百部,超越時空、地域限制,從默片橫跨到有聲電影時代,吸引東西方的電影大師。

一劇值千金

莎劇雄辯滔滔的戲劇文體,如《羅密歐與茱麗葉》、《哈姆雷特》每隔一段時間,就會被不同創作者重新搬上大銀幕,莎翁悲喜劇廣受電影工作者的青睞,說明了一個事實──好劇本難求。

好劇本難求的現象,舉世皆然。有人統計,美國電影每年大約有百分之三怬嚚s自小說,《侏羅紀公園》、《英倫情人》等賣座西片都是先有小說,才有電影。看上暢銷小說改編成電影的潛力,具有知名度作家的小說,被書商或經紀人送去給電影公司決策者看過後,書還沒正式出版,電影版權已經被數百萬美元的高價預定。完成《獵殺紅色怳諢n、《顫慄遊戲》的小說作者湯姆克蘭西(Tom Clancy)、史帝芬金(Stephen King)便是其中佼佼者。

華人小說的電影版權,沒有「高價出售」的前例,但追逐好故事的景況亦然。武俠大家金庸的小說一再被重拍;或者為求投資安全,退而其次,讓一些膾炙人口的老片以高科技、新臉孔重現江湖,《梁山伯與祝英台》、《夜半歌聲》、《倩女幽魂》都被重拍過。

美國卡通王國迪士尼公司今年的暑期大片《花木蘭》,也是中國人耳熟能詳的故事。

電影工程藍圖

電影圈的人大多同意,好劇本決定電影成敗。「劇本是電影從無到有的誕生關鍵,雖然好劇本還是有可能被拍成壞電影,但是壞劇本一定拍出壞電影,」影評人王志成說。

以蓋房子來比喻,劇本是電影的工程藍圖,完成劇本後的下一步該是電影開拍。但台灣電影界面臨的困境是,創作者除了爭取政府的電影輔導金,少有片商願意投資新片,台灣電影工業幾乎走到「垮了」的階段。

話雖如此,劇本的創作力卻不減。一個觀察指標是新聞局舉辦的「優良電影劇本甄選」,近幾年每年吸引海內外華語世界兩百本上下的劇本,爭取怑荓o獎名額,戰況相當激烈。

值得探討的是,為什麼每年還是有那麼多人努力創作劇本?

「這實在很『反常』,」擔任過評審的王志成直言,劇本寫作只需要一支筆、一台電腦,所以「有一大半劇本擺明了是來碰運氣,撈獎金的,完全沒有可讀性、可拍性。」

同樣擔任過劇本評審、政治大學廣電系講師盧非易同意,三十萬獎金本身就具有不可擋的魅力。雖然有一半劇本不符合「好」的標準,但他認為,這樣的閱讀工作仍然非常值得,因為從創作者關心的題材,「可以清楚告訴我們華語電影的表現能力、未來趨勢,以及整個族群的創作意識。」

他形容這是一種「隱性書寫脈絡,反映出社會大眾集體的好奇或焦慮。」舉例來說,一九九三、九四年他看到大量關於性別的劇本,由於過去沒有此類故事,所以他認為在女性運動者長期耕耘後,性別已經成為重要的文化議題,男同志、女同志於是成為劇中人物。

劇本是靈魂

由於申請輔導金的企劃案,大多會同時參加新聞局的劇本甄選,從得獎的劇本,我們大致可以看出電影業未來一年的拍片走向。景況不樂觀的是,這兩年入選的怚遞@本,平均只有兩部可以拍成電影。今年張作驥的《黑暗之光》、李崗的《條子阿不拉》,便可望在炎炎夏日開拍。

不拍成電影,劇本的命運如何?有獨立的生命或藝術價值嗎?

「小說是獨立的文學藝術、舞台劇劇本也可以單獨呈現,」盧非易認為,電影劇本不是最後成品,因為牽涉了影像創造,即使劇本寫得清清楚楚,當導演看到演員、或者場景,角色個性、劇情可能都會有所調整,影像相當仰賴導演現場執行的結果。

曾經以《上帝的骰子》、《去年冬天》、《匪諜週記》等作品六度獲得劇本獎的小說家郭箏同意「劇本不會變成獨立作品」的說法,拍成電影才有意義。

電影資料館館長黃建業則持不同意見。他認為劇本也是戲劇史的一部分,從戲劇史分析,把時間拉長,我們只記得偉大的劇作家,如莎士比亞、挪威劇作家易卜生。

「劇作家一直都是『靈魂』,導演或演員的位置大於編劇,是一九六○年代作者論出現以後的事,」黃建業說。

即使不能拍成電影,盧非易認為,從劇本的分場方式、說故事的前因後果,如何用影像塑造氣氛,還是可以看出當前影像美學的流行風潮。

他舉例,過去流行侯孝賢式、有強烈起承轉合的敘事方式;現在是香港導演王家衛美學當道,時間、空間斷裂的處理,塑造接近末世的蒼涼、是一種紛亂的繽紛。

新人類登場

與過去決裂的特質尤其展現在新一代創作者的身上。

在盧非易看來,新世代創作者確實明顯流露出不同於過往的品味。不同於台灣新電影時期的劇本,著重在紀錄本土經驗,呈現各種族群的成長故事;年輕一代的題材選取,多以都市經驗為主,熱衷於對友誼、情感、生死的探討,對政治社會議題表現得相當冷漠。

就以八十四年得獎劇本瞿友寧的《從七點到七點》為例子。一個年輕男人與女友吵架,憤而殺了女友,展開了一夜的逃亡;年輕男人所住的公寓樓下,住了一對生活百般聊賴的中年夫婦,透過這兩組人物,他試圖傳達「一個是生活中的死亡,另一個是如死亡般的生活」,每天在你我周遭上演的劇情。

新人類登場還可以六十一年次的姚宏易為代表,去年得獎的劇本有個極「酷」的劇名,叫做《打到頭,嚇到貓》。

劇情大致是說一位電影公司小職員在熙嚷人群的台北街頭,看到外型突出的她,上前搭訕後,彼此開始聯絡、熟識,年輕女子一股腦兒的對他剖訴與兩位男友的感情、一起生活的媽媽、媽媽的男友、跟母親離婚卻仍愛著母親的父親等。而他只是為了在寂寥的生活中表現一份與眾不同的情感,和動人的性愛。

反傳統敘事的一代

擔任過侯孝賢作品《好男好女》、《南國再見,南國》攝影助理、助理導演的姚宏易,在劇本得獎後,最常被人問的問題就是,《打到頭,嚇到貓》這個名字有什麼意思?

說起來,劇名和劇情沒什麼關係。姚宏易隨侯孝賢到澳洲剪接《南國再見,南國》,工作人員剪到兩段「打到頭」、「嚇到貓」分開的對白字幕,不知道該放在哪個片段,姚宏易開玩笑說,可以請編劇朱天文寫個劇本,但是沒有人理他。

「是這個名字開始讓我寫東西,」他說,在寫《打到頭,嚇到貓》前,他只寫過生活週記,偶而寫寫日記,也不太看書,他形容自己看書的速度,「就像歌手蘇慧倫『傻瓜』歌詞中說,一本書要看一年多。」進了侯孝賢公司後,侯導常指定書目要他們看,才認真讀起張愛玲、沈從文的小說和翻譯名著。

「名字沒什麼意思,整個社會,或青年,或天氣都沒什麼意思,不是嗎?」他說。

吳念真曾經開玩笑似的寫出他對《打到頭,嚇到貓》的感覺:「憎恨作者不守劇本寫作的規矩,但也憎恨他的才氣──包括文字寫作能力以及破壞傳統敘事方法的能力。由於不守規矩,恣意的破壞,我們反而在這個劇本裡看到一種全新的故事和影像觀念的可能。」

看到類似姚宏易劇本這樣「不屑於傳統的創作」時,讓寫過六抴X部劇本的吳念真不得不發出已然蒼老的「老人之言」。

「新一代複雜的影像經驗,紀錄的、MTV式、好萊塢式的,加上新的道德價值,有點輕佻、無厘頭,甚至敗德,但老人們不要開口,一開口便顯得你的老,這個社會早已變成這樣了,只是你不知道而已,」吳念真為文指出。

新人敲門磚

電影產量少,導演是個競爭激烈的工作機會,劇本是新人投身電影圈的敲門磚?

三度獲得劇本獎的瞿友寧和姚宏易都有著共同目標──當導演。「要很快拚起來,寫劇本是條路,因為如果有個好故事,透過文字可以先讓人相信一半,」瞿友寧說。他的夢想在今年實現,以三年前的《從七點到七點》為藍本,拍成《假面超人》。

七十九年電影導演李安以《推手》獲得劇本獎,雖然在此之前,他也得到短片獎,但他最為人津津樂道的故事是,默默在家寫了六年劇本,爾後得到電影輔導金,才陸續把得獎的劇本《推手》、《喜宴》搬上大銀幕,幾年之間,大鳴大放。由劇本起家的路,仍然可行?

「李安是罕例,不是範例,」王志成認為李安成功的因素太複雜,影展得大獎、票房也好,但過去十年沒有出現第二個例子,他認定百分之九十九•九的新人沒辦法走上李安的路。

但因寫劇本而進入電影圈的人,確實多有人在。李安的弟弟李崗,原本是位生意人,據他自己所說,在寫劇本前的寫作資歷是「從小學到高中,作文都有交。」但三度獲得劇本獎、又以《今天不回家》得到亞太影展最佳編劇獎的紀錄,讓他成了電影人,不但主持影視節目、策劃電影雜誌內容,現在也將執導自己劇本《條子阿不拉》,一個警察故事。

「劇本只是工具,拍不成還是白寫,」李崗說,他並沒有想要自己當導演,不論自己拍還是別人拍,他寧願拿一百本劇本換一部影像成品。在他看來,那麼多人想寫劇本的原因,無非也是抱持著「可以出點名、看看會不會怎麼樣」的態度。

編導一把抓?

影視創作人孜孜不倦的埋頭寫作,想是可以編而優則導,或者認定寫劇本只是過路,把目標鎖定在當導演上。就有人批評過,放眼台灣的新導演個個都是編導一把抓,侷限在自己的眼光格局,無法跳脫個人經驗。

「電影史上導演習慣與固定編劇合作,培養出良好的默契、激出化學作用,國內外都有很多例子,」黃建業說,國內資深導演李行以往也常與編劇張永祥合作,製作出《養鴨人家》、《小城故事》、《汪洋中的一條船》等名片。

「劇本自己拍的好處是可以完整控制素材;壞處是沒有另一個腦袋來撞擊,尤其六○年代後『全面作者論』興起,導演位置受到很大重視,誰的劇本來我都是希區考克、侯孝賢,」黃建業說。

學者看來,編導分工、或者自己作品自己拍的作法,孰優孰劣,實在很難說。

盧非易指出,「編導分工的創作態度在美國片廠制度結束後就告終結了」。一九六○年代前的好萊塢曾經集結派拉蒙、歌倫比亞等大型片廠,所有場景都在片廠內搭建,當時是電影生產線,編劇寫完劇本沒看過導演的大有人在,編劇並不參與製作。一九八○年代前,華語電影的產量大,當時武俠片導演楚原一年要拍三抭★q影,一部片子接著一部,連剪接他都不管。

「國內創作者不以寫劇本為結束,是看到可以參與拍片的可能性,」但盧非易也強調,電影畢竟還是資金產業,自己寫、自己拍多少就會考慮到角色規模的大小,例如現在不太有人敢寫五、六○年代的故事,因為搭景需要很多錢,所以可能會侷限在小場景、小人物、身邊的故事,而這並不是個好循環。

教授劇本寫作十餘年、世新大學廣播電視電影系教授曾西霸則認為,就導演尋找創作材料來說,自身經驗雖然最好控制,但自身的成長故事,很容易造成雷同性,而劇本創作重要的是觀察社會現象,把他人的「替代性」經驗轉化出來。

不要想鐵達尼號

「我們寫不出,也拍不出《鐵達尼號》;但類似《脫線舞男》、《失樂園》的故事,台灣還是做得出來,」李崗表示。

《失樂園》是日本中年人外遇的故事,《脫線舞男》則是描述英國就業市場不景氣,一群找不到工作的男子,竟然下海跳起脫衣舞的過程。兩部電影的票房都締造佳績。

盧非易、王志成同時也提到香港一部「小規模大格局」的電影《香港製造》。這部由天王巨星劉德華出資港幣五十萬的電影,是陳果累積十年副導演經驗後,自編自導的作品,片中呈現青少年虛無、暴力、無所適從的情緒,部分是陳果過去的心情,企圖透過青少年的眼光在九七前後看香港的未來。

盧非易指出,和前三年比較,香港電影的榮景也不再,以往香港人忙著拍賭片、黑道情誼,類似《甜蜜蜜》、《香港製造》的電影也沒有機會出來。在他看來,香港電影一向盛產,崇尚專業觀念,劇本也不免為少數專業劇作家壟斷,一窩蜂模仿抄襲的現象很嚴重,如今工業垮了,反而看到創作的新意。

然而,電影界人士大都同意電影也是商業行為,誰來演、拍給誰看,不能太過一廂情願。

「有商業賣點的劇本比個人風格強烈的更難寫,」郭箏說,在他看來,商業賣點就是要了解市場,例如《喜宴》中喝喜酒、老外見識到中國人鬧酒,大表驚奇的場面,或者《推手》中郎雄以太極拳擊倒數怳H的畫面;一場是「文的李小龍」、一場是「武的李小龍」,賣點不要多,一個就夠了。

郭箏的《匪諜週報》被王志成認為是八十五年度的劇本中,最值得拍攝的作品之一。郭箏捉住了時代的脈動,針對「一九九五閏八月」一書引發一陣奇怪的社會移民潮所寫。但他笑說,時效內拍不成,就成了歷史或笑話一則。

如今創作者完成劇本,八成就算結束了。拍不成電影的劇本佔大多數,但拍完後,又匆匆下片,票房欠佳,所以景況是不拍也垮,拍了也垮。

劇本是電影雛形,但從文字到影像的距離,竟是如此遙不可及!

p.119

劇本是新人投身電影業的敲門磚?新導演瞿友寧得過三次優良劇本獎,今年終於完成電影作品《假面超人》。(瞿友寧提供)

劇本可以反映華語電影的未來趨勢,和社會大眾的集體創作意識。

p.120

如今已是國際知名導演的李安,最為人津津樂道的往事就是在家寫了六年劇本。他的第二部作品《喜宴》得到一九九三年柏林影展的金熊獎。

p.121

又編又導是台灣電影創作的一大特色。圖為導演陳玉勳的喜劇作品《熱帶魚》。(中影提供)

p.122

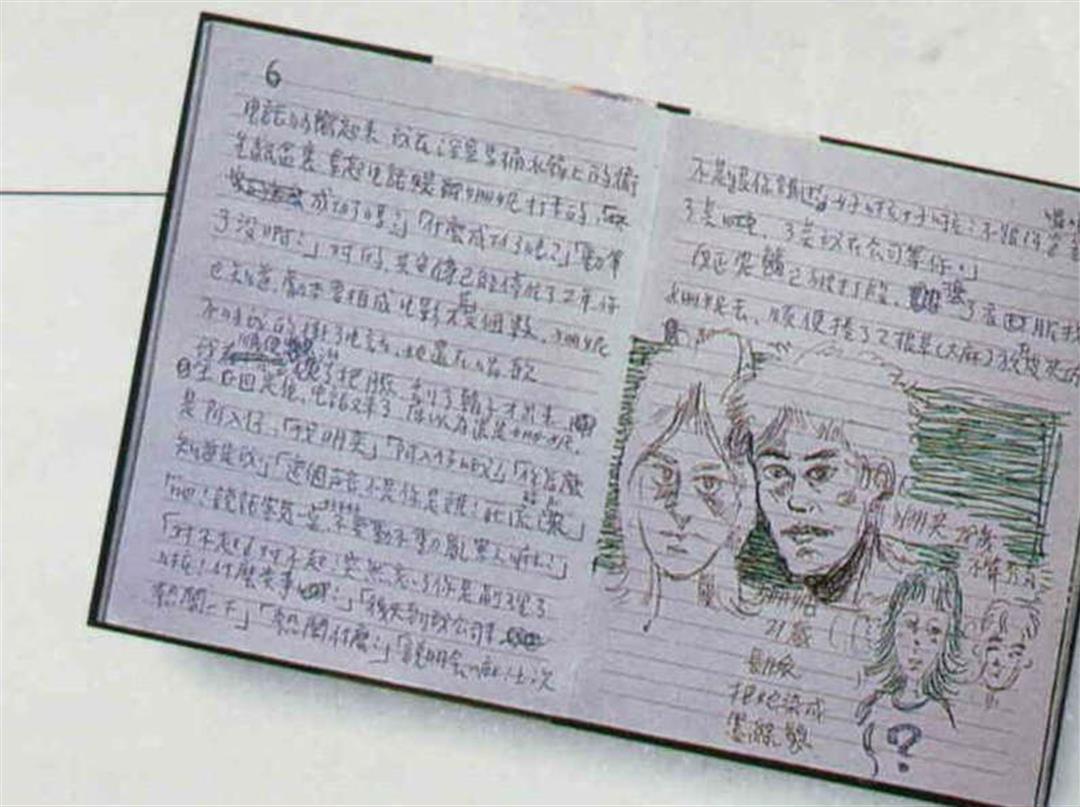

新一代創作者姚宏易寫了一個「酷」極了的劇本《打到頭,嚇到貓》。

p.123

電影業不景氣,但創作力不減,一個指標是優良劇本獎項。圖為得獎者張作驥,他的作品《黑暗之光》得到輔導金,已經開拍。(卜華志攝)

p.124

吳念真可以說是台灣電影最多產的編劇,圖為拍攝《太平天國》的工作情景。(張良綱攝)

p.125

劇本是電影的工程藍圖,文字完成後,接下來是影像的塑造。圖為新導演李崗為《條子阿不拉》進行選角工作。

p.127

劇本為電影而存在。影像創作者的最大期望是──電影開鏡。(張良綱攝)

劇本可以反映華語電影的未來趨勢,和社會大眾的集體創作意識。(邱瑞金)

如今已是國際知名導演的李安,最為人津津樂道的往事就是在家寫了六年劇本。他的第二部作品《喜宴》得到一九九三年柏林影展的金熊獎。(邱瑞金)

又編又導是台灣電影創作的一大特色。圖為導演陳玉勳的喜劇作品《熱帶魚》。(中影提供)(中影提供)

新一代創作者姚宏易寫了一個「酷」極了的劇本《打到頭,嚇到貓》。(邱瑞金)

電影業不景氣,但創作力不減,一個指標是優良劇本獎項。圖為得獎者張作驥,他的作品《黑暗之光》得到輔導金,已經開拍。(卜華志攝)(卜華志攝)

吳念真可以說是台灣電影最多產的編劇,圖為拍攝《太平天國》的工作情景。(張良綱攝)(張良綱攝)

劇本是電影的工程藍圖,文字完成後,接下來是影像的塑造。圖為新導演李崗為《條子阿不拉》進行選角工作。(邱瑞金)

劇本為電影而存在。影像創作者的最大期望是--電影開鏡。(張良綱攝)(張良綱攝)