我國民間很早就流傳著祭灶神、畫門神、貼財神……的習俗。

早在「論語」中,就出現了「寧媚於灶」的說法。民間相信灶神乃是玉皇大帝派駐人間、稽人功過的「眼線」。每年臘月廿四,祂要率領地上諸神返天述職、奏報人間是非善惡。

到了這一天,人們照例會敬備甜湯圓祭拜——先甜甜灶神的嘴,期望祂老人家「好話傳上天、壞話丟一邊」。然後還要燒些「壽金」、「紙馬」、「紙轎」,供祂一路乘騎使用。直到大年初四,灶神駕返塵寰,家家戶戶便又焚香「接灶」——貼張嶄新的神像,求祂「上天奏好事,下地保平安」。

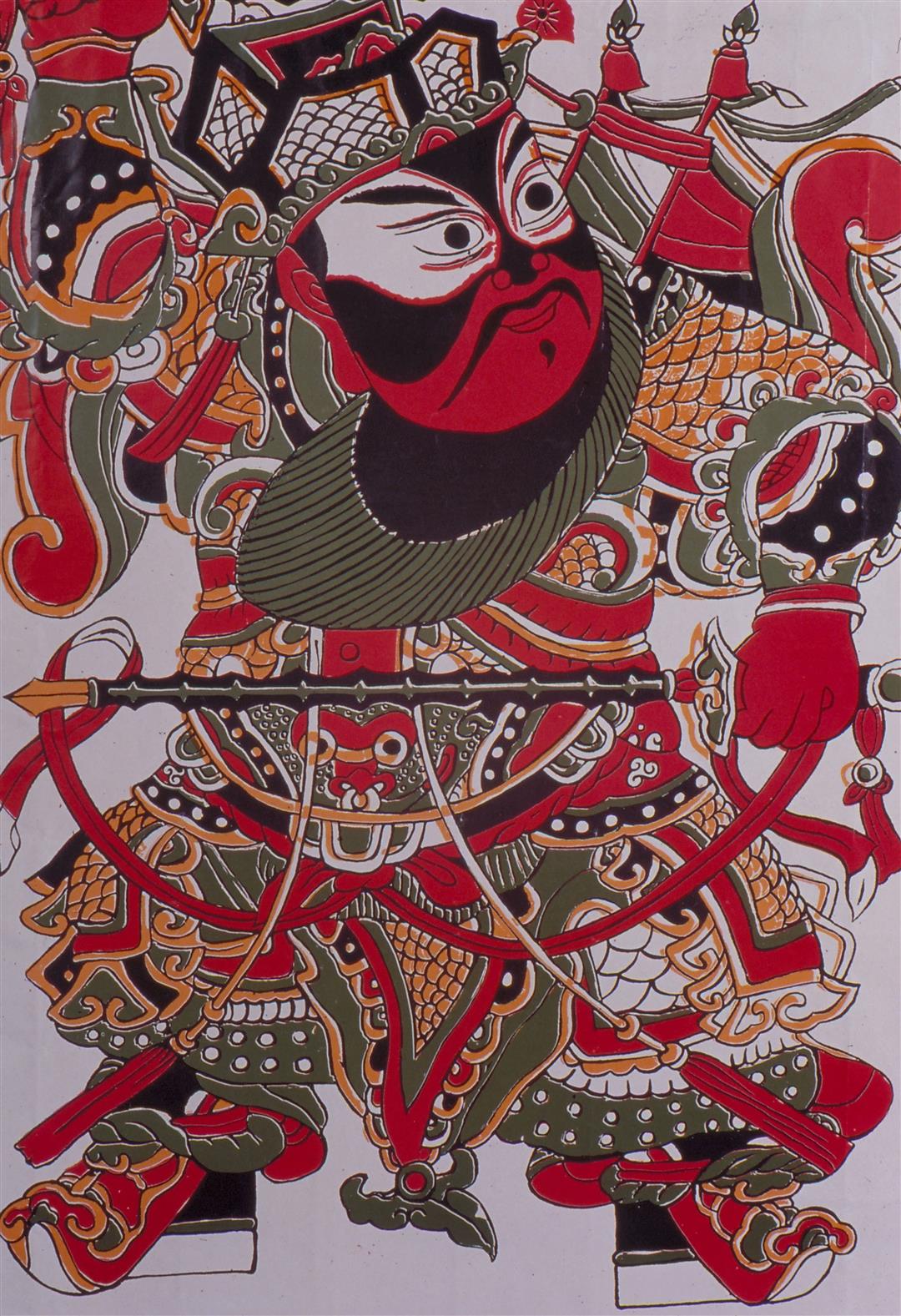

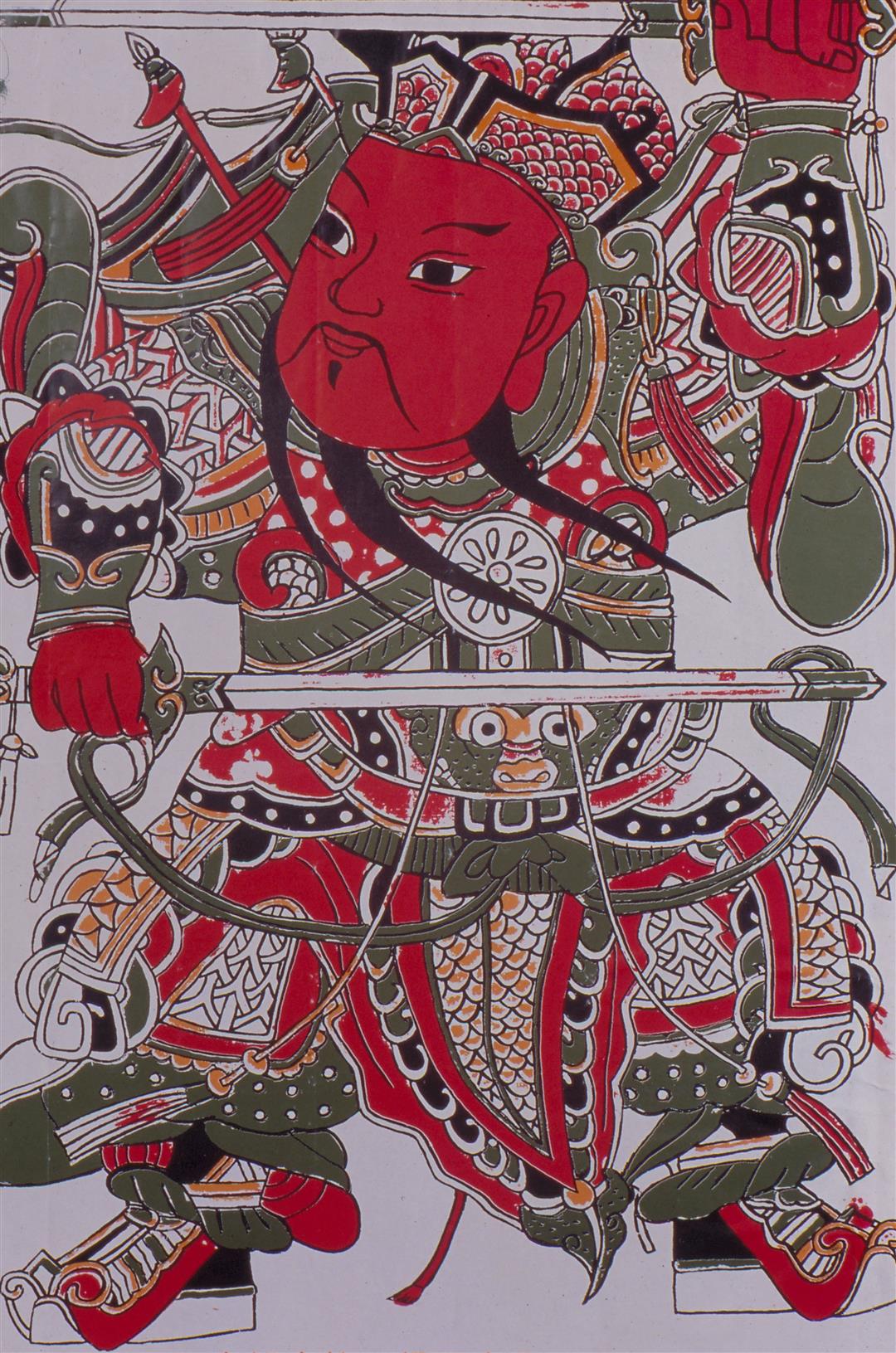

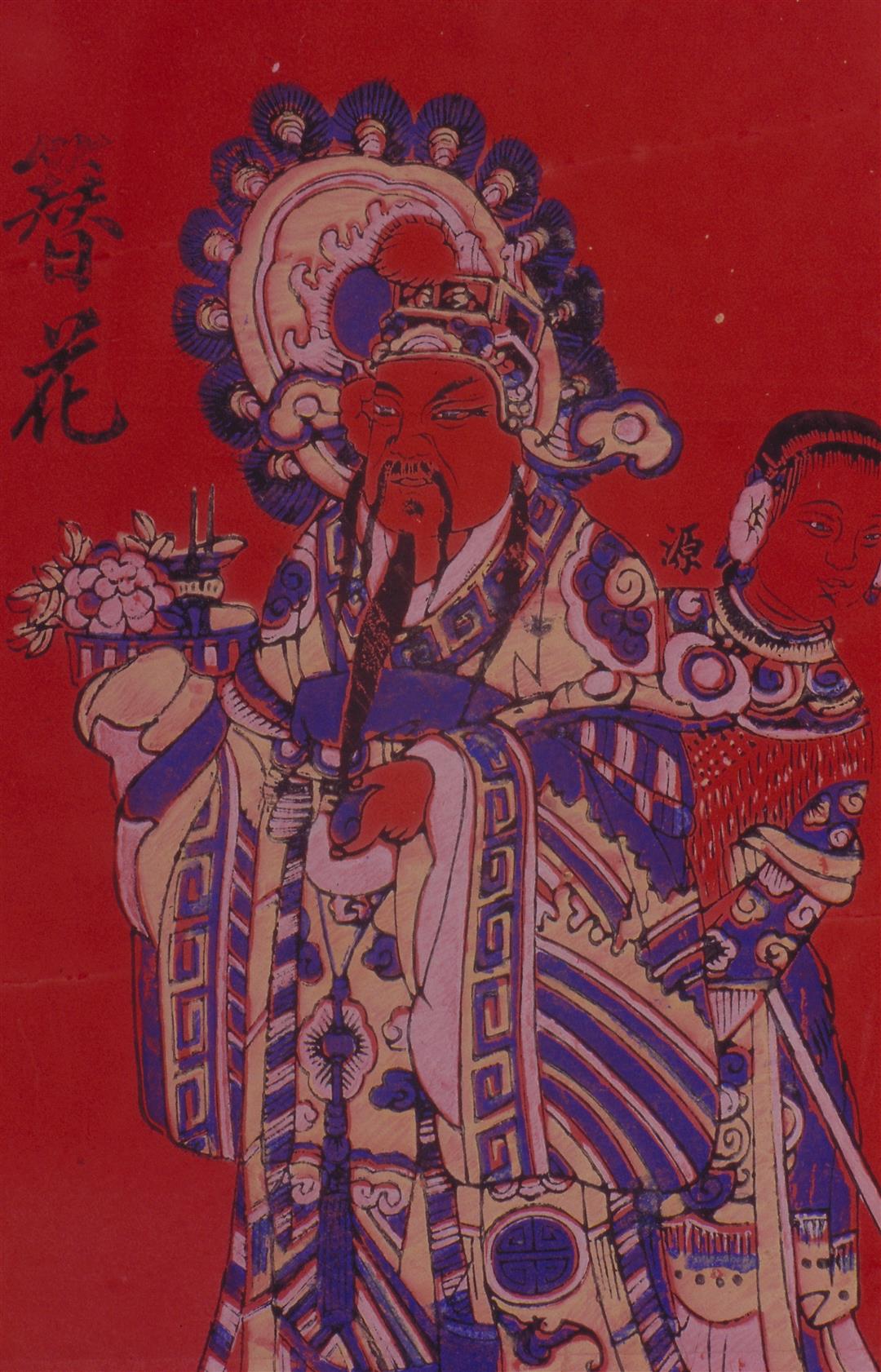

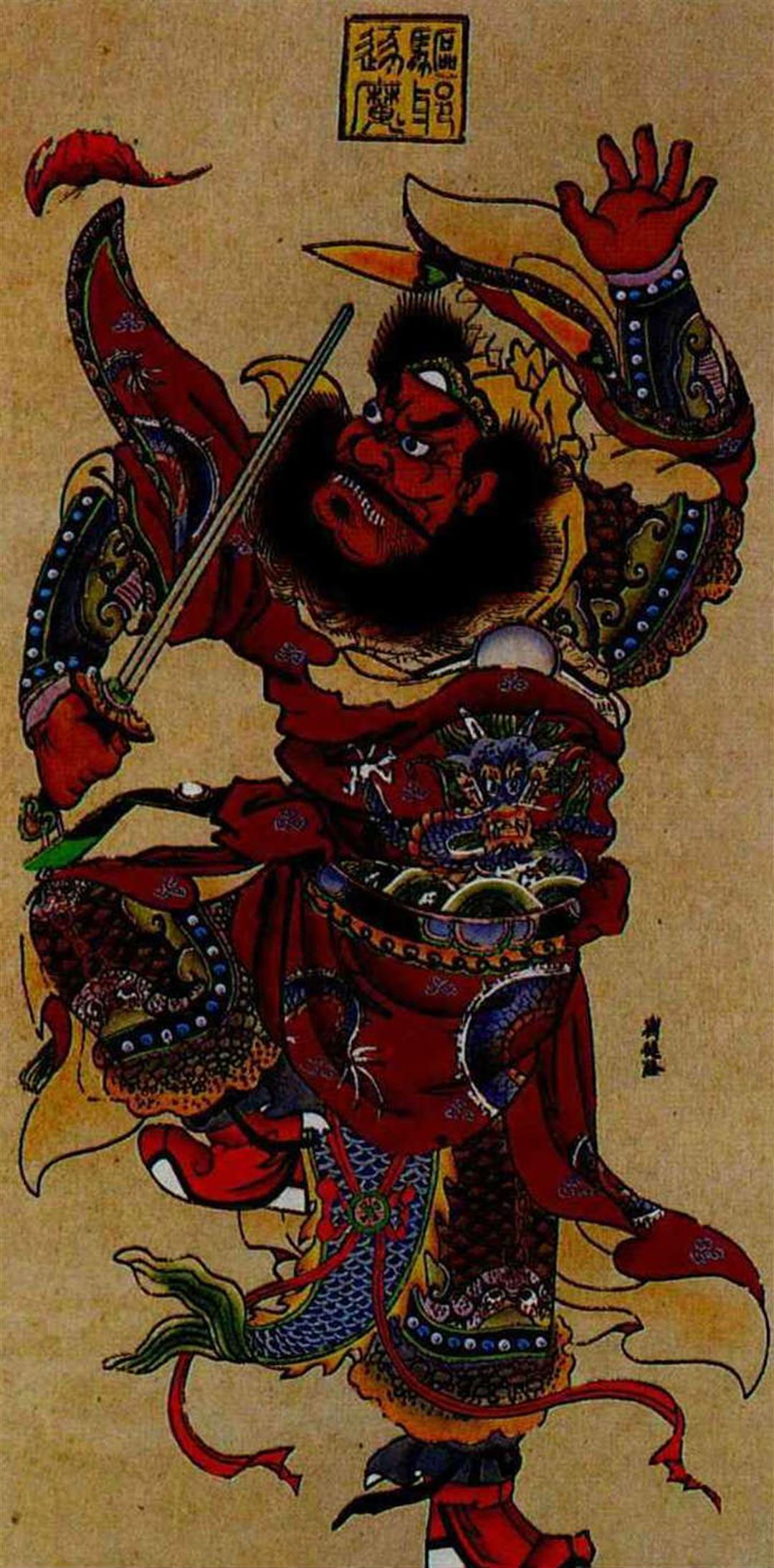

至於門神的傳說就更早了。從禮記時代開始,就陸續有繪神於門以驅魔的記載。一般人較熟悉的門神,則是南北朝的神荼、鬱壘,和唐代的秦叔寶、尉遲敬德。

據梁人「荊楚歲時記」中記載,東海邊有座度朔山,山上桃木低枝,蟠曲三千里。東北方有鬼門,為萬鬼出沒之處,神荼、鬱壘據門而守,凡遇惡鬼,便以葦索捆綁餵虎,民間於是在門扉畫上二位捉鬼大將以驅邪。

唐代的二位門神也有一段趣聞:話說涇河龍王罪犯天條,被唐太宗大將魏徵所斬。據說龍王事前曾向太宗求救,太宗遂邀魏徵下棋以拖延時刻,不想魏徵夢中斬龍王,此後龍王夜夜向太宗索命。幸得秦、尉二位大將把守宮門,才鎮壓邪祟。太宗遂命畫工在門扉繪上二將之像,這便是唐代的門神了。據說五代期間鍾馗也成門神,但獨守單扉的後門,也稱後門神。

民間為辟邪祟,每年除夕,也在門扉貼上門神年畫。

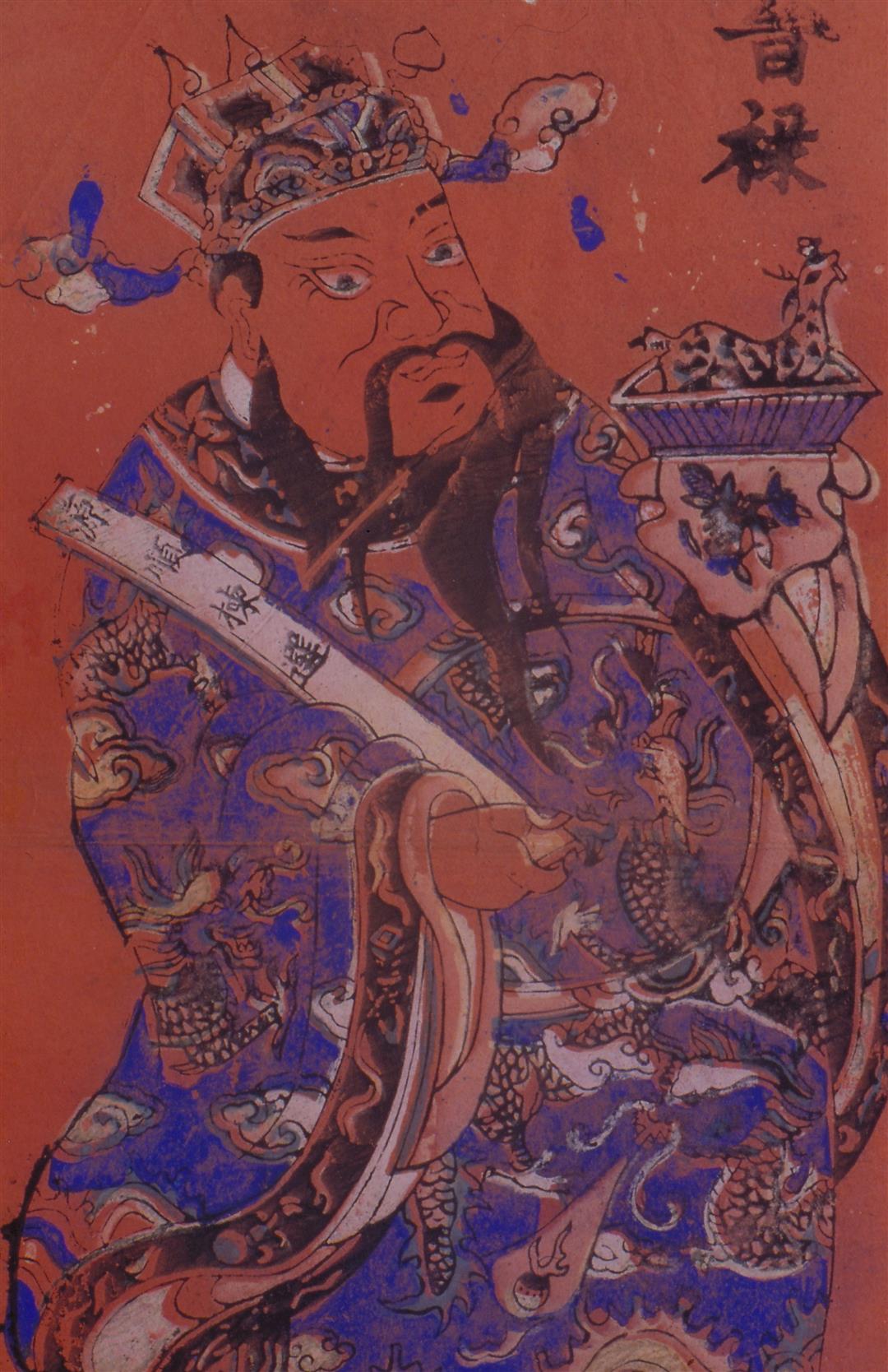

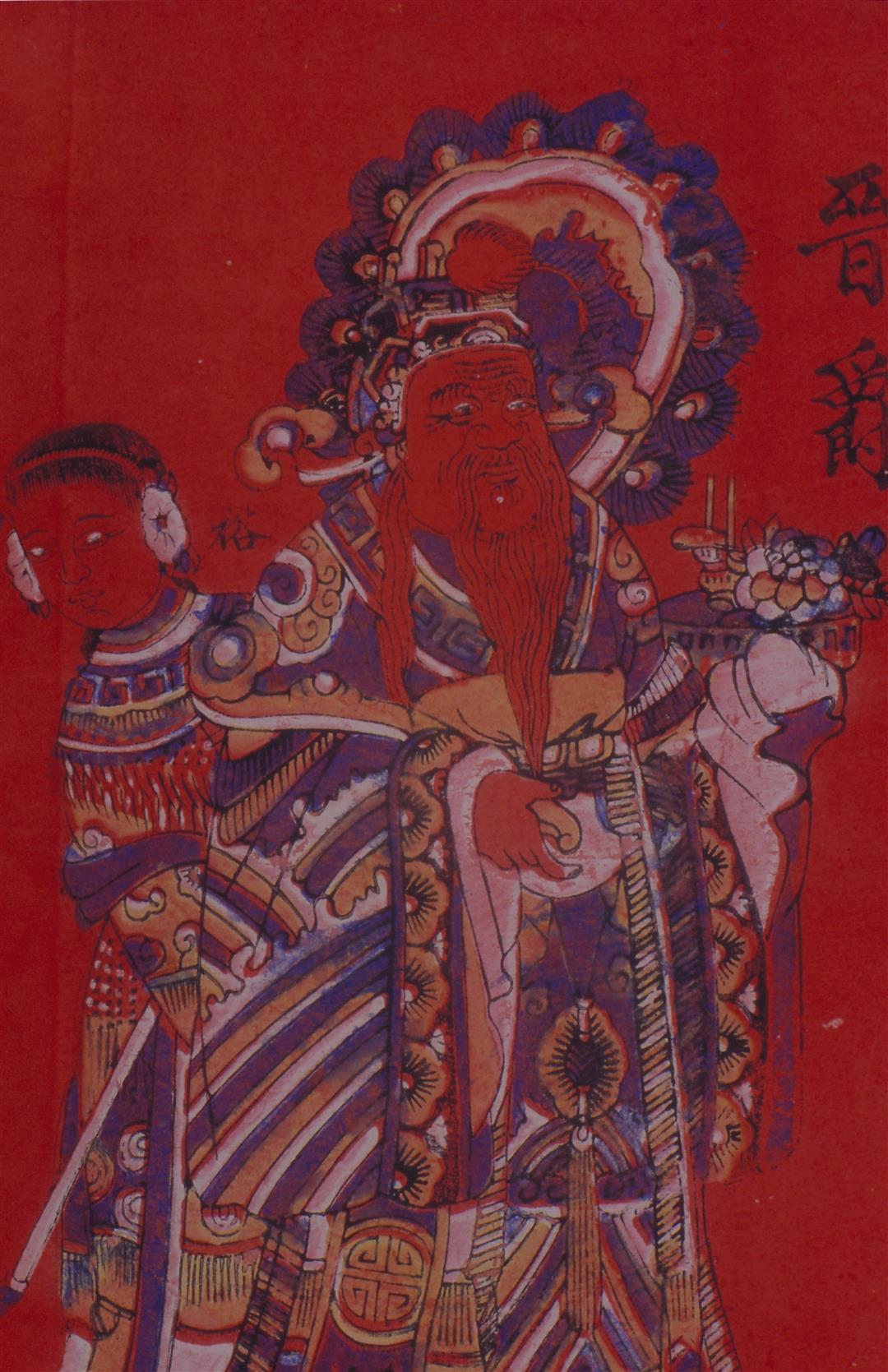

現代社會最受大眾歡迎的神像,卻是能夠「招財進寶」的財神爺。財神有文武之分,文財神又稱「增福財神」、「財帛星君」。他長得白胖慈祥,留著王綹鬍鬚,穿紅袍,戴相貂,手持「天官賜福」詔書,是商家每逢春節必懸於正廳的神像。

武財神則是封神演義中正一玄壇元帥趙公明。與文財神相反,祂臉色烏黑、頭戴倒纓盔、身穿烏油甲,手持竹節鋼鞭,跨下還騎著一隻大黑虎。這位黑虎將軍手下有四員大將:「招寶」、「納珍」、「招財」、「利市」,都是專司金銀財寶的神仙,五位合稱「五路財神」。

此外,關公也被奉為財神,因為關公長於數算,商家又講義氣,因此也出現不少關公居中,文武財神侍後,前面則擱著聚寶盆的財神圖像。

時至今日,生活方式、建築形式都已驟變,現代的廚房裡,灶神已不多見,但辟邪祈福的門神、財神卻仍然大行其道。又值新歲,想不想買張或許「俗氣」,卻不失溫馨的神像年畫?

圖1.2.:這就是過年市街上仍然得見的印刷門神。(鐘永和/文建會提供)

圖3.4.:本省早期木刻版畫的門神。(鐘永和/文建會提供)

圖5.:這是真正畫在門上的門神。(鐘永和/文建會提供)

圖3.4.:本省早期木刻版畫的門神。(鐘永和/文建會提供)

圖1.2.4.:現代印刷門神。(鐘永和/文建會提供)

圖1.2.4.:現代印刷門神。(鐘永和/文建會提供)

圖1.2.4.:現代印刷門神。(鐘永和/文建會提供)

圖5.6.:門神的責任原是辟邪,後來又增加了晉祿的功能。(鐘永和/文建會提供)

圖5.6.:門神的責任原是辟邪,後來又增加了晉祿的功能。

圖1.:楊柳青年畫——後門神鍾馗。(鐘永和/文建會提供)