即便如此,這仍應是一個會吸引人的題材,也是復興做這齣戲的重要考量:吸引觀眾,尤其是年輕一代。此外,復興劇團這幾年走新編京劇的路線,接連「照葫蘆畫瓢」地搬演大陸劇本如《徐九經升官記》、《潘金蓮》、《法門眾生相》等,幾次臨摹之後也升起創作的欲望,《阿Q正傳》便是他們的首度嘗試。把悲劇四兩撥千金

主意既定,鍾傳幸找人編劇,卻一波三折。有人認為要改編魯迅,膽子太大了,準定失敗;也有知名的編劇不敢動。幾經波折之後,她找上了大陸編劇習志淦,近年轟動兩岸的《徐九經升官記》就是出自他的手筆。

當習志淦接到鍾的邀請時大吃一驚,因為他從學生時代起就十分崇拜魯迅,「阿Q正傳」也曾帶給他無法形容的啟迪和震撼,可從來沒想過有一天自己會把它搬上舞台,而且是為台灣觀眾做。但是轉念一想,京劇的舞台潛力雄厚,「它有豐富的表演程式,可以讓演員連唱帶做,展現內心世界,不像話劇太過真實,震撼反而不強。」

他和鍾傳幸兩人一海之隔,靠著傳真反覆討論,劇本總共改了五次才定案。他們決定把主線放在阿Q身上,把他內心的戲劇性剖析出來,並且強化魯迅原先點到為止的情節,例如小說開頭阿Q向村人誇口他與趙太爺同姓,是一句話帶過;在戲裡他則把姓趙的列祖列宗,從當皇帝的趙匡胤、當將軍的趙子龍,到當寵妃的趙飛燕都連說帶唱數了一遍。

此外,從民初的新文化運動到今天的開放社會,從大陸到台灣,這中間有很大的時空隔閡和轉變。因此他們也不斷自問,「現在不是當時封建的社會,我們也不是那時代的人,為什麼要在現在演阿Q?要怎麼詮釋他呢?」如果認為阿Q仍舊活在我們四周,是否可以把阿Q「現代化」,在戲裡加上九十年代、台灣的感覺,讓觀眾欣賞一個活生生的,帶點台灣本土味道的阿Q?

而且既然目標鎖定在新新人類,就不能太嚴肅。他們把魯迅沈重的筆鋒「四兩撥千金」,加上喜劇包裝,把它變化成一齣悲喜劇,阿Q一角則請來最近縱橫影、視、舞台的復興傑出校友吳興國「回娘家」挑大樑。這齣戲果然未演先轟動,預售票幾乎一空,彩排時乾脆開放給觀眾,也吸引了許多人潮。

台灣版的現代阿Q

舞台上的《阿Q正傳》大抵忠於原著情節,背景還是清朝末年留著辮子的中國人,但是現代語言如「A酒」和「刷卡付帳」都出籠。因為屬於現代戲的範疇,傳統服裝及造型自然用不上,但是表演也超出現代戲所謂「話劇加唱」的風格。它不太像京劇,有點像話劇,搞笑處又如電視短劇,例如舞台上有穿著像那卡西服裝的歌舞女郎伴唱,角色偶爾會跳出來開自己玩笑。阿Q的死對頭王鬍變成講台灣國語的「大哥」,「有點土又不會太土」。被阿Q譏為「假洋鬼子」的錢大少,甚至用洋涇濱英文唱京戲,把「人山人海」說成「people mountain people sea」,「不三不四」唱成「no three no four」,台下的觀眾會心大笑。

吳興國在舞台上使出渾身解數,全場百分之八十的唱段都集中在他身上,他的作表也像衣服上的補丁一樣「集眾家大成」。當阿Q搶著跑去趙太爺家門口領賞飯時,他是一路跳著「天鵝湖」的芭蕾舞「飛」過去的;他用成龍的「蛇形刁手」和王鬍過招,又拿木棍和錢大少比畫西洋劍,滿場年輕人為主的觀眾看得樂不可支。下半場阿Q發財回鄉,嚷著要革命,最後劇情急轉直下,阿Q被人誣陷,五花大綁被送上法場,他四顧茫然,要被槍斃的前一刻才恍然大悟:「哎呀呀,此時候我方明白,遭死罪都怪我那圓圈未畫圓,我畫呀畫,叫我怎麼才畫得圓哪──」聽了又讓人黯然不已。

(中場休息)

「吳興國的表現太精彩了!」藝術學院戲劇系教授鍾明德形容他「是用生命在演戲」,非常感動。「臨界點劇象錄」的編導田啟元也很激動,「每次看吳興國演戲總覺得他背了好多壓力,現在他終於找到一個位子,可以這麼輕鬆自在。」他甚至建議吳興國可以演得更「肆無忌憚」,讓阿Q更賤一點,「在刀口上嘻笑怒罵,感覺會更深」。

從帥哥變癟三

吳興國對於這次突破,自己也很高興。以往他在舞台總是扮演悲劇性的帝王將相居多,跨行進入影視界,也幾乎成了國家元首「代言人」,一會兒演趙匡胤,一會兒成了李登輝;這會兒要如何以喜劇詮釋一個小人物,令人十分好奇。

鍾傳幸也覺得要把吳興國這位「帥哥」變成一副「癟三樣兒」,的確不容易。但是她也見證了這位學長的成長歷程:從小是個很乖、很有傳統特質的孩子,後來竟然看他在雲門舞集穿丁字褲跳舞,又成立「當代傳奇劇場」做實驗,還拍起電影和電視,這些創作能力和經驗都使她覺得他會是扮演阿Q的最佳人選。當初她只擔心吳興國這個大忙人會軋戲,沒想到每次他一來排戲情緒就到位,也帶動其他演員,反而使排練進度超前,多出幾次彩排的機會。

吳興國看阿Q,惺惺相惜,「我覺得自己就是阿Q嘛!」他覺得魯迅是「借刀殺人」,拿阿Q來講中國人,並不同情他;可是他在演阿Q時,感覺可以更人性一點。「光看這招精神勝利法,就證明阿Q不是白癡,他其實很有意思,不應該把他演得笨笨傻傻──整齣戲其實是一個大阿Q帶領一群小阿Q!」

塑造角色時,他參考了兩個原型,一個是美國電影諧星卓別林,一個是崑曲《十五貫》中專門偷雞摸狗的「婁阿鼠」。不過喜劇的處理也許比悲劇困難,尤其喜劇在某些手法要寫實,不然不幽默,不能感動人;但是在戲曲中當歌舞一多,觀眾的情緒就疏離掉了,所以在寫實和虛擬之間,「要能跳進跳出,找到一個平衡點,」吳興國說。

要用哪個框框?

如果演這齣戲的主要目的是吸引年輕觀眾,那麼結果該算是成功的。散場後,幾位大學生七嘴八舌:「本來以為京劇深奧難懂,沒想到這麼好看」,「吳興國帥呆了」。據復興劇團的工作人員統計,回收的一千二百份問卷中十八至二十五歲者佔六成之多,且絕大部分都覺得好看,也都說要回去讀魯迅的原著小說。

藝文界也大都肯定復興的嘗試精神和成果,認為傳統戲曲結合現代劇場雖然有很多問題有待克服,但只要去做,去嘗試總是好的。有趣的是,劇場界普遍認為導演的手法還可以更大膽,戲曲界則有肯定和質疑兩種聲音。

有些老戲迷抱著「既期待,又怕受傷害」的心情來看戲。對於作家張曉風,魯迅的「阿Q正傳」和京戲都是她的最愛,「如今兩者要結合,好像平常最喜歡的男主角和女主角要結婚了,心裡總是惴惴的,不知道哪一個會折損哪一個。」看後的感覺呢?「這齣戲既不能說它是京劇,或忠於原著,因為魯迅寫的是中國人的故事,演來就不知是喜是悲是鬧,搞糊塗了。只能說這是一齣好戲,因為格式太新了。」

國光劇團藝術總監貢敏則認為全劇風格不統一,不按牌理出牌,沒法給它定型,卻也反映了新新人類「只要我喜歡,有什麼不可以」的心態,於是給它冠上「後現代京劇」的名號。戲劇學者魏子雲倒覺得這齣戲還是延續著中國傳統喜劇的精神,也就是虛實相揉。而台詞中出現不少現代用語或方言,從喜劇觀點看來,也並不算出格。

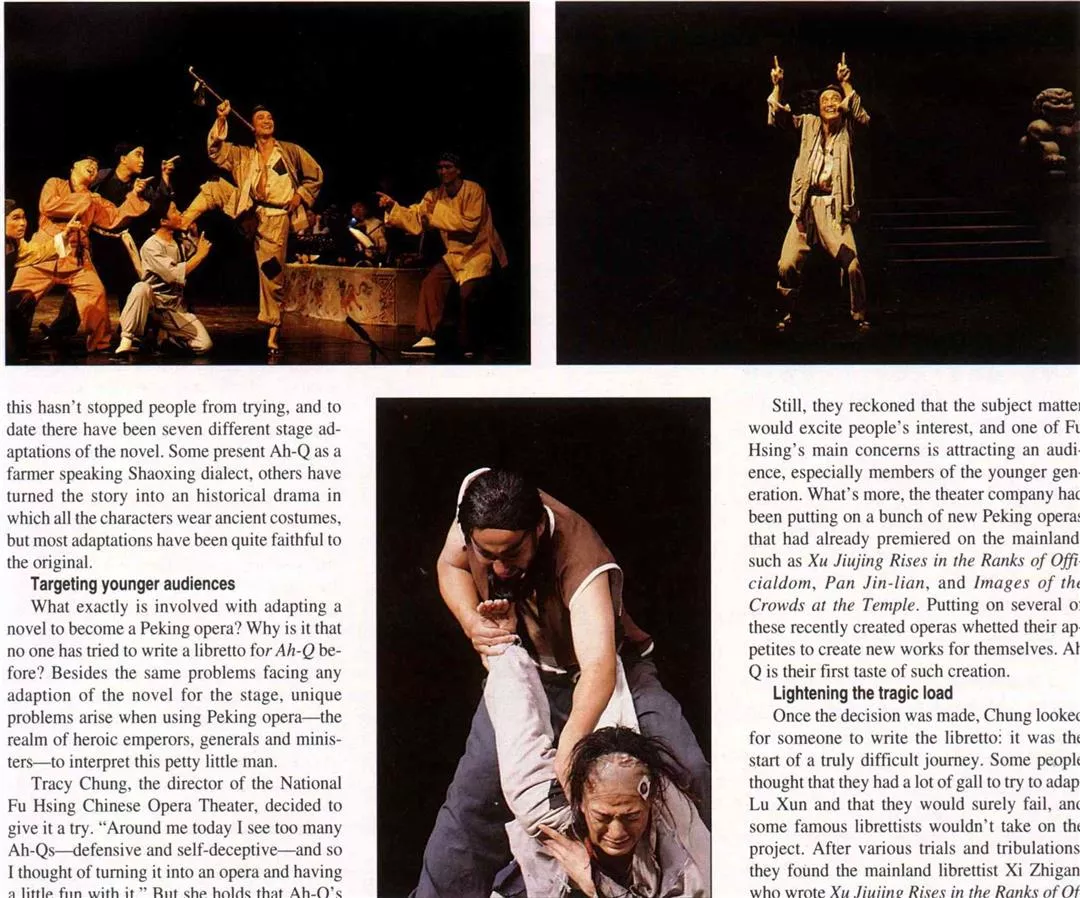

新《阿Q正傳》開鑼上場:「我本是趙秀才的三輩親哪!」阿Q向未莊村人誇耀自己的身份不凡,不多時,卻被他的死對頭王胡壓在地上直不起身來。一轉頭「精神勝利法」派上用場,阿Q把左手當老子,右手當兒子,霹霹啪啪打自己耳光,「這年頭,兒子打老子,真不像話!」(左上、右上圖薛繼光攝)(左上、右上圖薛繼光攝)