彼消我長

在這波回台投資廠商中,也不乏因對岸投資條件不斷惡化、加上台灣積極招商,一推一拉之下順勢轉回來的。

「大陸的不確定因素實在太多了!」幾家不願具名的回台企業都表示,從法規、稅制到行政官員態度,在在讓他們打退堂鼓。以「勞動合同法」為例,雖然一年前政策就出來,但因為配套法規不周全,他們想要依法行事卻無所適從,律師講一套、黨委書記又是一套,耗費了極大的管理成本。

此外,大陸為了抑制人為炒匯、穩定金融秩序,於2008年7月開始推行許多外匯管制措施,「每筆預收、預付的款項和遲延的付款,都必須申報,」業者舉例,一批貨如果出貨90天未如預期收到貨款,必須說明;訂原料預付訂金還要寫切結書,否則就認定有假帳之嫌,「這是完全不瞭解商業運作的干擾,」不要說程序過於繁複,也影響企業資金調度,和與客戶間的往來信任關係。

就在台商疲於應付大陸頻頻出台的「怪招」時,國內政策適時發揮了強大吸力,其中又以宜蘭縣長呂國華的積極招商堪稱一絕。

2007年底,佈局海外10年、全球員工8,000名、總部設在老板故鄉宜蘭的全球潛水衣龍頭「薛長興工業」,將事業第二波重頭戲──彈性纖維廠──的擴建,從浙江海寧全數移回台灣,就是呂國華的輝煌「戰果」之一。

「先是縣政府工商發展策進會經常登門拜訪,知道我們有意回來後,縣長還召集工務局、環保局等所有局處一起開會,2小時溝通,就解答所有設廠的相關疑問,總經理當場就決定回來,」薛長興法務部課長黃桂真表示。

負責招商的宜蘭縣工商發展投資策進會總幹事羅文清則說,薛長興評估現在兩岸的成本差距已拉近到8%左右,未來還會更接近,他們又何必在異鄉奔波呢?畢竟宜蘭人親、土親啊!,至於在台灣生產成本的差距,可以靠提高良率和管理效率來彌補。

對企業來說,面對訂單交貨的時間壓力,「每一天都是錢」,宜蘭利澤工業區的窗口每天打電話關心廠商建廠進度,相較於大陸崛起後難免流露的輕率,新縣長上任後宜蘭展現的「重商」新態度,讓薛長興直呼意外。

目前薛長興的彈性紗自動化廠房已完成安裝,正在測試階段,量產後即可將產量從目前的每年1萬2,000噸拉高到3萬噸,進入全球前10大,預計可為家鄉創造近300個就業機會,而新廠旁另一半土地也已經就位,等著主人啟用,向「第二個世界第一」(第一個是潛水衣料和產品產能世界第一)的目標邁進。

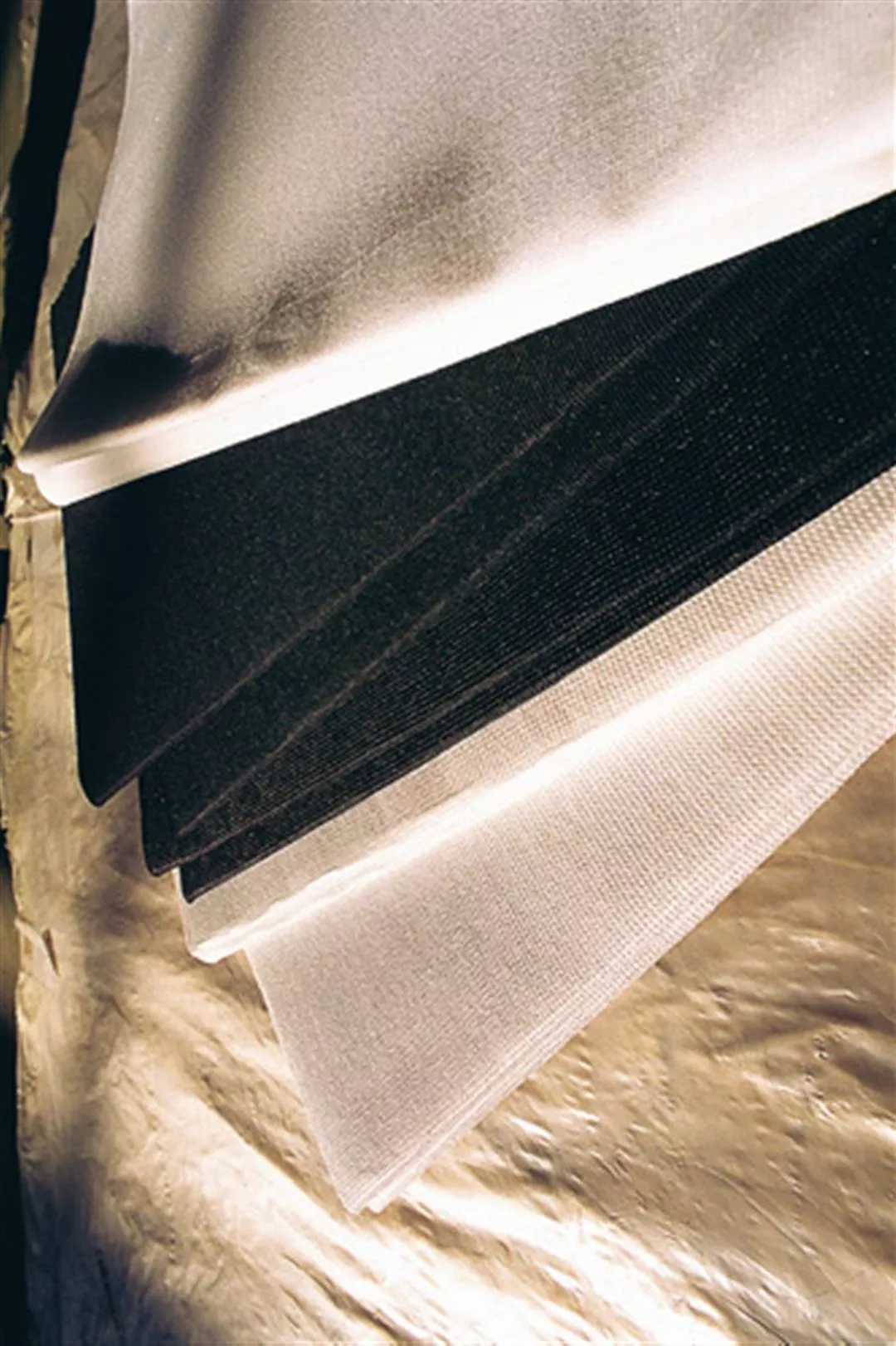

近年的大陸回台投資案中,9成以上都是原就根留台灣、兩岸分工的企業,緣於各種不同原因,而加碼台灣。圖為「至成不織布」2008年在台擴廠後生產的少量多樣麗新布。