拿一張在姑河墾區所拍的照片給任何人看,田連阡陌、水稻綠意盎然,鷺鷥成群,多數人都會以為那是台灣鄉村景致。

仔細端詳,才看出畫面中的農舍不太一樣,還有膚色黝黑的農民正在耕作,才恍然大悟,原來這是非洲的實景照片。怎麼姑河不像非洲,而那麼像台灣?

無論何時,非洲的烈日和高溫,總是曬得讓人發昏。

早上我國駐布國龔政定大使離開布國首都瓦加杜古,前往西南邊四百五怳膘蔽漫h河,準備贈送村民五百把鐮刀。由於以前送給當地農民的鐮刀已不堪使用,應當地村民要求,大使館特別從國內訂購了這批鐮刀。

太陽偏西時才到姑河,縣長和當地酋長、長老及村民三百餘人,早就在集會所等候多時。布國雖然實行民主政治,但仍保留著傳統的酋長制,雙制並行穩定了布國的政體。

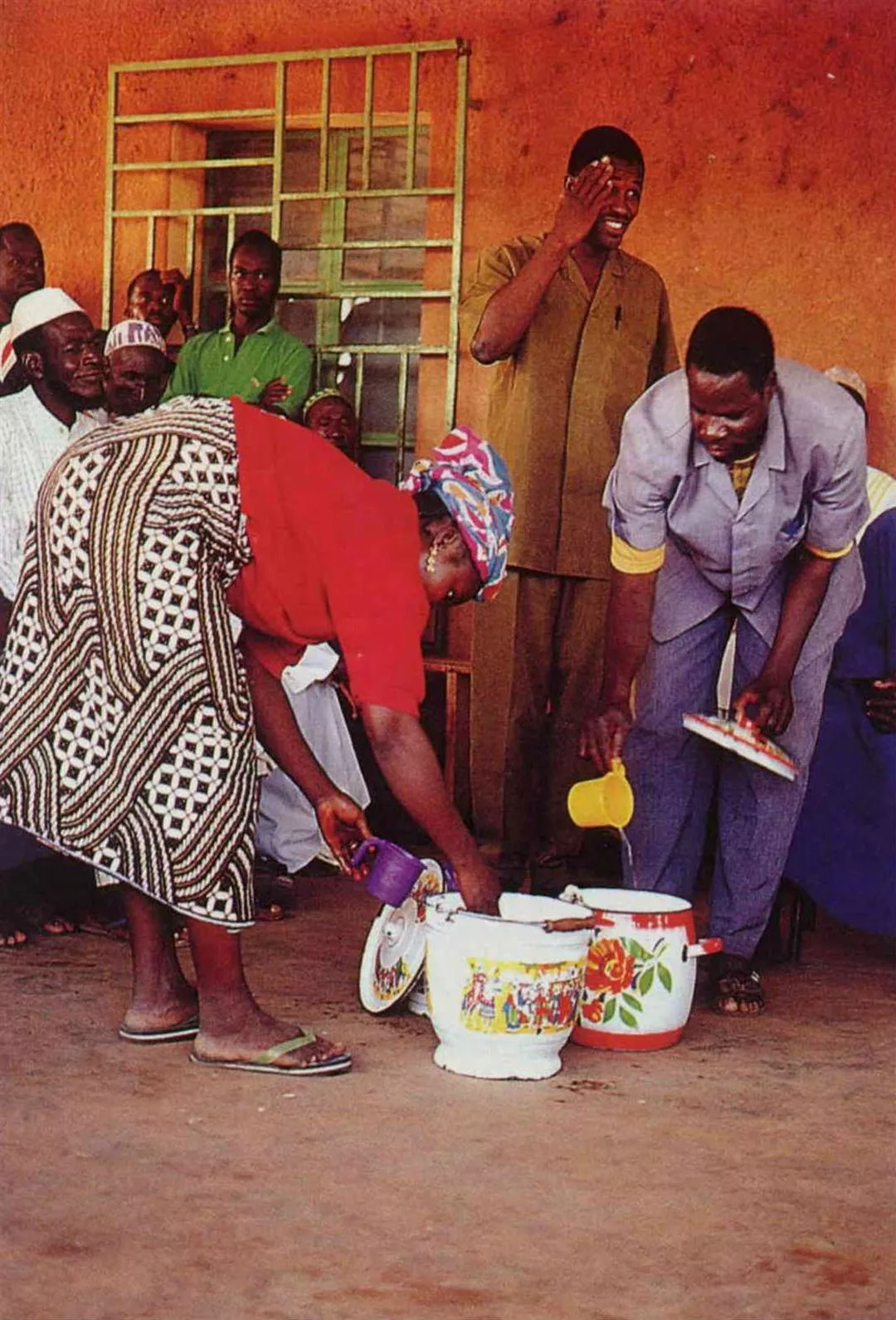

經過隆重的介紹之後,村民以布國傳統的歡迎儀式,用自釀的米酒輪流向嘉賓敬酒。

龔政定大使贈送鐮刀之後,縣長ouedraogo madi jules致辭時告訴在場農民說:「鐮刀主要用來收穫稻作,但是要有種植才有收穫,希望你們勤奮工作。」隨著鐮刀,台灣的水稻文化,早已在非洲姑河落地生根。

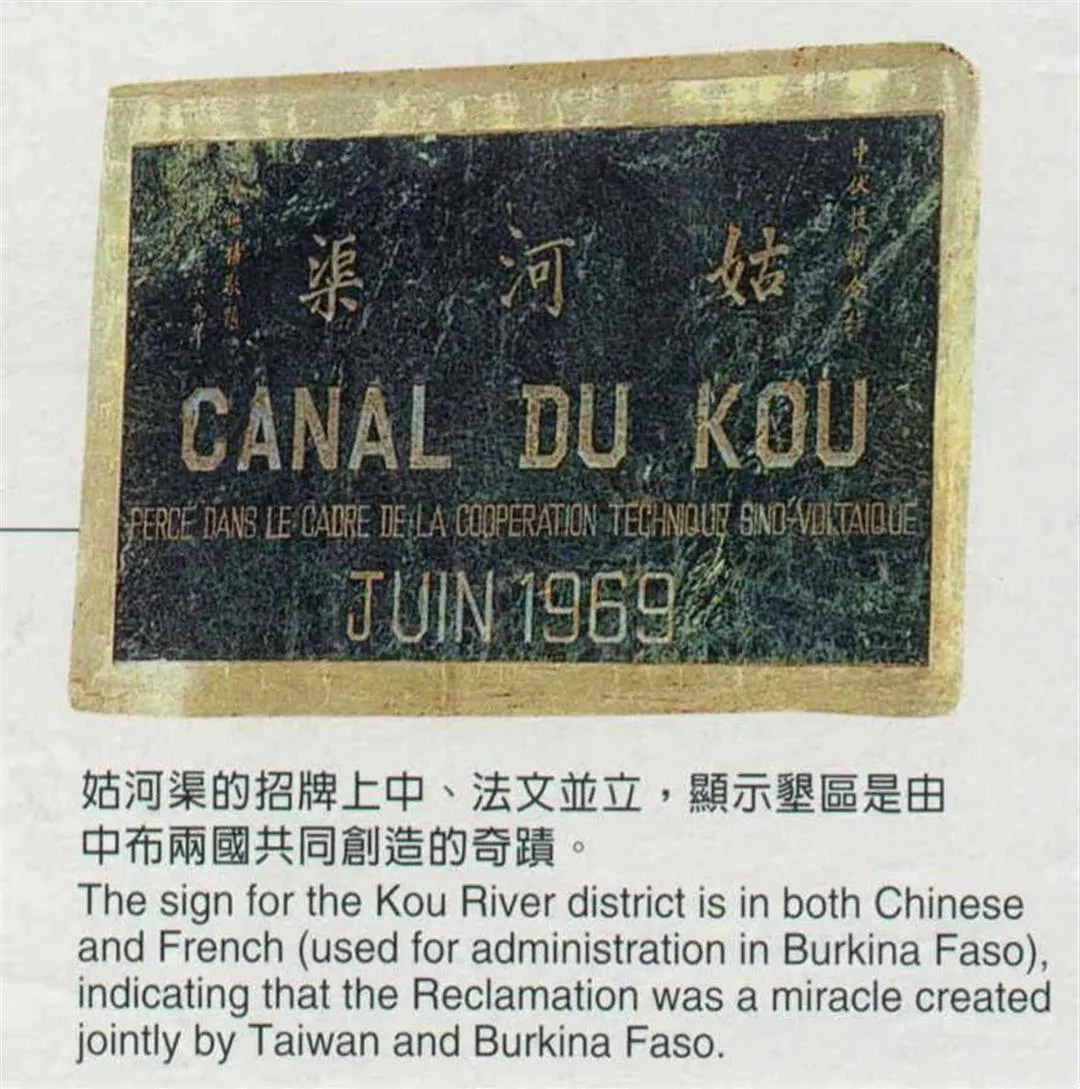

「姑河渠」

集會所和我駐布農技團姑河分團相距不遠,分團辦公室前兩排高大的鳳凰木遮頂,紅色的花果落滿車道,宿舍旁的芒果結實纍纍。分團技士周祖陞指著大樹和黃芒果說,今人有樹蔭可乘涼,有香甜芒果可吃,都是二十年前老團員所種的。

老團員所遺留的寶貝很多,最重要的就是「姑河渠」。

開車彎入分團附近的一條泥土路,此路當初為鑿姑河渠而開;如今則成維護道路。不久之後即和一條圳平行前進,這條水圳就是「姑河渠」的下游。往前深入怳迨膘翩A就到了水圳盡頭,終於看到了姑河。

河旁有個水門,上面由當時我國駐布國大使徐懋禧題有「姑河渠」三個字,時間為一九六九年。離水門約怳膜堛漱U游處有個攔水壩,用來攔住姑河之水,提高水位,以便引水進入姑河渠中。

在那個年代,正是台灣大量派遣農耕隊赴非洲,和當地國進行農技合作高峰期,農耕隊也到了舊名上伏塔的布國,西南邊的這塊不毛之地,準備協助該國開墾水稻田。由於墾區地勢較高,連當時法國專家都認為,不可能用自然重力引水的方法灌溉。換言之,即水道墾區不可能成功。

沒有水源,就沒有水稻。但台灣的水利專家不死心的四處尋找,最後在怳迨膘膝~找到終年有水的姑河。接著測量、施工,依地形興建了寬六公尺,總長二十多公里的主渠道,取名「姑河渠」,引姑河之水進入墾區,再從主渠道接到支渠,進入稻田。水路完成後,接著開墾一千兩百六怳蔔憚漱蘀_田,使該區成為非洲聞名的大規模水稻專業區,該計劃也成為非洲國家與外國農業示範合作最成功的例子。

農業無國界

當年開墾之後,每一農戶分到一公頃水田。農技人員將台灣的水稻種植經驗傾囊相授,由於當地農民認真學習、工作勤奮,沒有多久,就已從收成中獲利。農民進駐之後,形成市集、村莊;人口增加之後,政府就興建學校及各種公共設施,當地逐漸繁榮。

一位農民說:「沒有中華民國的協助,不會有今天的姑河。」順著姑河渠進入姑河墾區,只見道路兩旁都是綠油油的水稻田,沿著柏油路綿延將近五公里,寬約為三、四公里,彷彿回到台灣南部。

從叉路深入墾區裡面,一路上都有農民在田間撒肥料,一把把白色的尿素揚起、落下。農技團團長沈M煉說明,此地的農民知道使用肥料能增產稻米,多願意投資這筆錢買肥料,花一百元能回收六、七百元的農民,除了勤奮,還頗具投資觀念,與農技團的配合程度非常高。

路旁有畦正在收割的稻田,下到田裡,農民預估收成約為一公頃六公噸,成績不錯。收割的農民解釋,當地農民依自己的狀況調配農事,所以播種、收成的時序,並不像國內那麼一致。

這個年輕的農民是早年接受台灣農耕隊教導的下一代,他沒從農技團員直接得到知識,卻從父親那裡學到關於水稻種植的要領。如今,他的小孩也跟著他下田,台灣的水稻文化逐漸成為布國農業傳承。

如今姑河分團有兩位技師長駐,隨時幫著當地農民解決農事問題。而當附近農民有重疾前來求助時,他們也義不容辭的予以協助。

重返姑河

一九七三年隨著中布斷交,農技團撤出布國。二十年後,我與布國復交,布國的第一項要求仍是農技團重返姑河,一九九四年一支包括兩位當年在姑河服務團員在內的農業考察團前往姑河考察,當考察團抵達時,幾百位農民夾道歡迎,老團員且和老農民敘舊,言談間,農民都表示獲得昔日農耕隊幫助很大。

考察團還發現,當地農民依照當年台灣農技人員教導方式,已經「自立」種植,水田已有二十多年,他們用牛犁田、耙碎土壤,耕作毫無間斷,沈團長率領著新團員說:「營造出和台灣鄉村一樣的景觀,令人感動。」

姑河計畫的影響,還不只限於當地,在巴格雷水力工程要做內面工程時,政府就從姑河找了兩位當年曾協助姑河渠灌溉工程的工人當工頭,藉他們以往的經驗,配合現在的科技,提高了巴格雷墾區開發的進度。

不只農務,水力工程也一樣持久。當年興建的渠道,由於施工品質紮實,兩側和底部的內面工程,至今完好如初,只有幾處淤泥堆積,四年前曾由荷蘭協助疏通,幾年後的今天,姑河之水仍潺潺的流著,「台灣農技團」在當地留下的傳奇,已成姑河農民日常生活的一部分。

姑河傳奇重現

從姑河的現況也依稀可看出另一個中、布農技合作「巴格雷計畫」逐漸成形,而這個正在進行中的新墾區更可以讓觀察者有機會重新檢視,台灣的農業專家和布國農民如何在荒漠中一點一滴地開闢一片綠野平疇,實現人類最古老的夢想。

p.132

「工欲善其事,必先利其器」──來自台灣的五百把鐮刀正是這場贈予儀式的主角,是我駐布國龔政定大使應當地農民要求特向台灣訂購的,由姑河縣長代表接受。

p.133

姑河渠的招牌上中、法文並立,顯示墾區是由中布兩國共同創造的奇蹟。

p.134

米酒待客是布國的傳統,一揭開蓋子就酒香四溢,米酒頗有後勁,貴客可得拿住方寸。

p.135

布吉納法索的婦女都練就一「頭」好功夫,可不是伸展台上模特兒頂書練步的花拳繡腿。

p.136

巴格雷墾區的右岸開發計劃是繼三十年前完成的姑河計劃,農技團在兩國復交後立即應邀返布開闢的第二樁大工程,現已進入第四期,將於公元兩千年完成總共一千公頃的整地工程。

姑河渠的招牌上中、法文並立,顯示墾區是由中布兩國共同創造的奇蹟。(鄭元慶)

米酒待客是布國的傳統,一揭開蓋子就酒香四溢,米酒頗有後勁,貴客可得拿住方寸。(鄭元慶)

布吉納法索的婦女都練就一「頭」好功夫,可不是伸展台上模特兒頂書練步的花拳繡腿。(鄭元慶)