一網一世界,動態水墨山水

讓他在2003年、大學尚未畢業就獲得台北美術獎的另一件作品〈鐵絲網I〉,也是在實驗中偶然的發現。

當時吳季璁需要一台投影機,但動輒4、5萬元的價格對學生來說太貴,所以便動念親手做一台。他先從機械結構研究起,在測試投影成像的原理時,他驚覺,工業化製作的投影機已經制約了我們使用和觀看的角度。

如果改變投影機前端玻璃鏡頭的遠近,其實是會不斷改變影像焦距;而且若使用沒有鍍膜的一般玻璃,還會出現「色散」現象,投射景物會失去銳利感,增添一種潑墨意境。

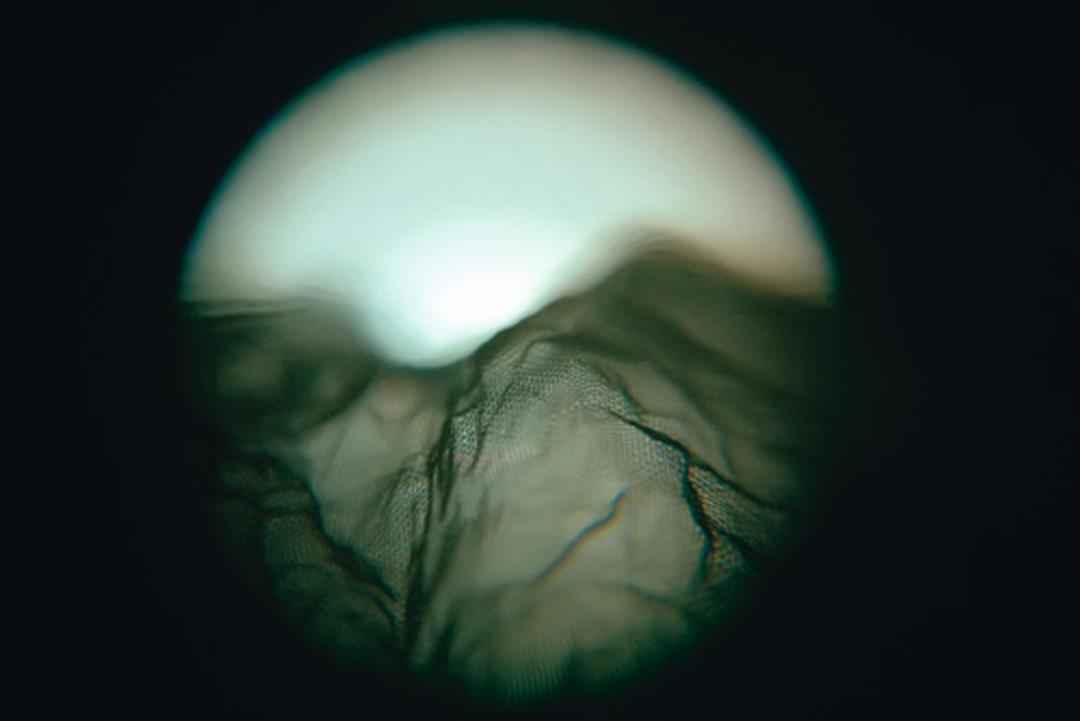

吳季璁將鐵絲網放在投影燈和鏡頭粗玻璃片之間,讓鏡片在10公分的距離內以機械軌道來回移動,被投影的鐵絲網因為焦距的變換,便出現一幅彷彿在濃霧中遠近不斷移動的山水畫,景物邊緣還有如水墨在宣紙上暈染開來的質感。每次展出時還因鐵絲網摺疊痕跡的不同,山水景象也會不同!

金屬材質的冰冷鐵絲網透過「觀看」形式的改變,居然帶著幽遠飄渺的詩意。吳季璁開始進一步探究機械式的投影技術的各種可能性,發展出他最具代表性的《鐵絲網》系列山水美學。

在〈鐵絲網II〉中,他改將鏡頭固定,把鐵絲網做成像傳統電影膠捲放映機般的圓軸,隨著捲軸轉動,投射出宛若在煙嵐中翻山越嶺的動態影像,一程又一程,走不完水窮雲起的行旅,就像一首五言絕句古詩不斷吟唱,詩境和音韻湧現。

〈鐵絲網III〉則把投影機放在展場正中央,有左右兩個投射畫面,然後像燈塔一樣快速旋轉,從極緩到極快,到了每分鐘達到三千多轉,使得原先酥人心胸的幽靜山水竟變成極不舒服的快轉浮光掠影;作品指涉出,人即使在靜謐大自然中,若心情躁動不安,外在景物也會讓你目眩神迷。

〈鐵絲網IV〉則改成是讓投影變成從一個極小的點逐漸放大,變成影像向觀者逐漸逼近,但內容又不斷深入的視覺矛盾感。

吳季璁打破現成投影機規格化的侷限,從簡單的機種調整,便把鐵絲網山水影像從「遠近」、「空間深度」、「速度」,一路玩到「矛盾」,過程就好像機械發明家,讓原先壁壘分明的傳統山水畫和新媒體藝術得到銜接,並融合出新美學。

《鐵絲網》系列一共有4件作品,縱貫了吳季璁的10年創作生涯。他利用投影機改變焦距的原理,把冰冷的鐵絲網投射成宛若潑墨山水畫的意境,連投影機也頗有機械美學的況味。