寫童話得要具備一顆童心

此後,辦公室奡N不時響起清亮的歌聲:「茶葉青噯,水也清噯,清水燒茶,獻給心上人……」她們暫時撇開自己平時寫作的方式,試著揣摩小朋友的心理,並以簡單、淺顯、親切的文字,寫下動人的故事。

除了文字,她們還不時碰到其他問題,比如人物性格的塑造:收服妖魔的陳靖姑和海上救難的林默娘,性格上有何不同?又如:寫「傻女婿」故事的基本態度是什麼?是站在高人一等的地位去嘲笑傻女婿的傻呢?還是告訴讀者「天公還是疼憨人」呢?

所有寫作者都以為歷史故事最難寫,不但時代背景要掌握清楚,情節、人物、場景也不能離譜,而且又要運用適度的想像力來滋潤整個故事。否則小心翼翼寫出一個沒有錯誤、但卻呆板無趣的故事,到頭來仍算不得成功。

一個故事的完成,總要經過再三的修改和多次的討論。總編輯吳美雲、發行人姚孟嘉、執行編輯奚淞都曾將故事帶回家,念給他們的小孩聽。如果孩子聽得津津有味,那故事大概寫得還不差;要是小孩聽得不耐煩,這故事恐怕就得改寫了。

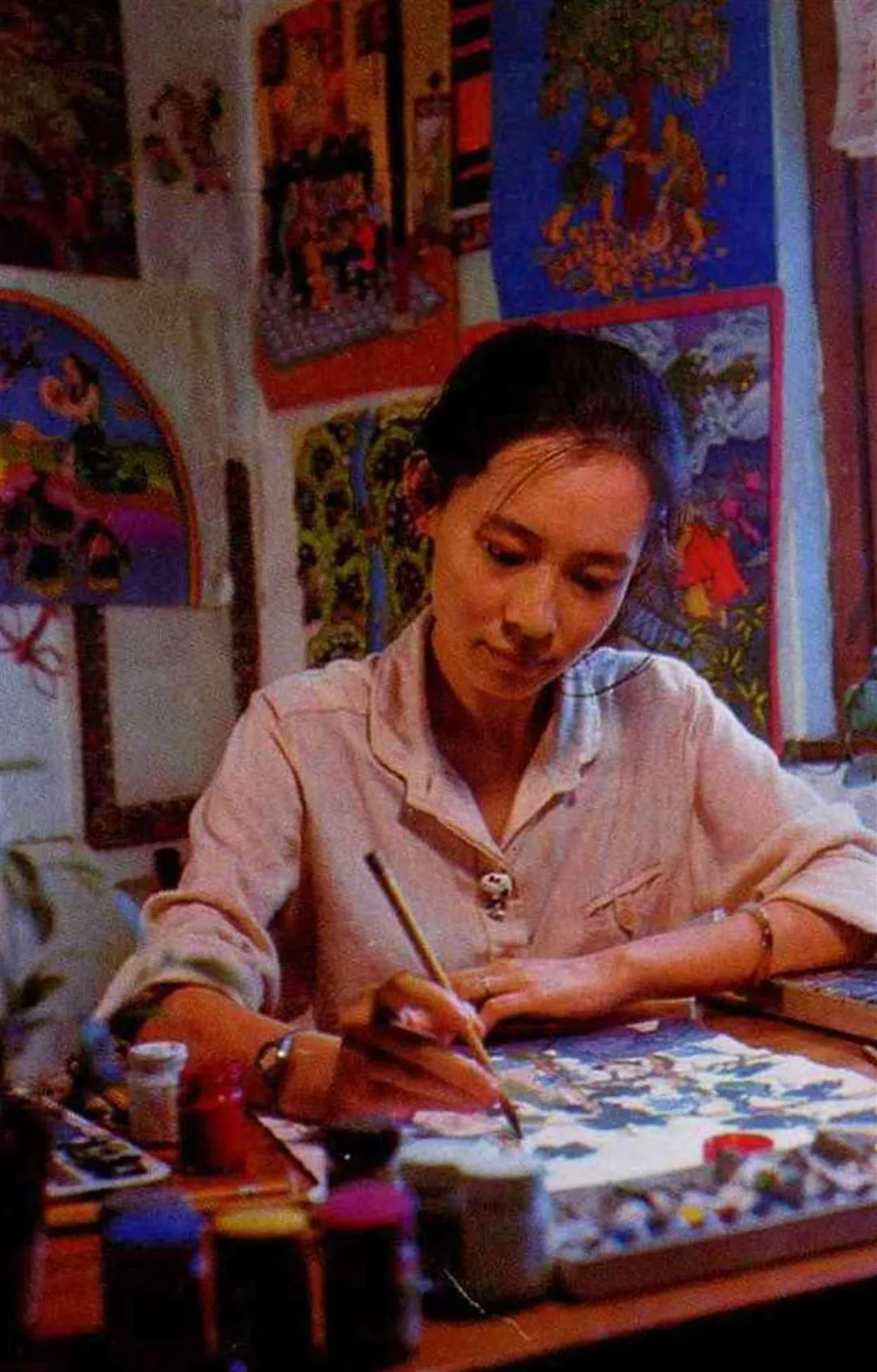

寫作部改寫完成的故事,便送進插畫部,他們會細細閱讀,抽取故事的精彩部份,畫出插圖。

為使中國童話的插圖具有民族風格,漢聲把十多年來積存的中國美術資料都找了出來,甚至向國外美術館借調中國美術文物的幻燈片來做參考。在形式上,年畫、皮影、刺繡、剪紙、壁畫、雕塑、石刻……等,他們都曾參考、融匯,作為表達的方式。

「中國童話」的插圖,為期具備中國繪畫的風格,都以毛筆、宣紙繪製。圖中為繪畫部工作人員官月淑(左)、黃美玲(右)作畫的情形。