有血有肉的中華街

在日本社會保守難攻,而中華料理的前途卻大好的情況下,第二代高學歷華僑紛紛繼承父業,接掌中華街,管理上也更具企業化經營精神。

例如每天早上八點半,重慶飯店、假期旅館的全體員工,都進行著日式精神訓話,朗誦社旨,藉此讓員工了解公司理想。除了總部分層負責,各家分店財務獨立、各有店長。此外,每年投資日幣二千萬,送員工出國進修。這樣的管理方式更是其他國家的唐人街所少有。

然而百分之九十的員工,百分之九十九的顧客都是日本人;宮殿般的建築、穿旗袍的服務生只是營造出來的中國情調,少了中國人真真實實的居住其中,不禁令人疑惑這個繁華的觀光據點,究竟還是不是有血有肉的中華街?

在這裡出生,現在也不住中華街內的龐國忠說出他的感受:「我流的是中國人的血,卻吃日本的米長大;中國像是我的爸爸,日本是我的媽媽。真正屬於我的,只有中華街。這裡有我的事業、我的朋友。我從未到過中國,但只要看到清晨關帝廟內燒香的老人,選擇在中華街結婚的華人,我就聞到一股濃濃的中國香味。」

〔圖片說明〕

P.76

(左)早期中華街叫「支那街」,除了鄙視意味,不見繁華氣息。(橫濱開港資料館提供)

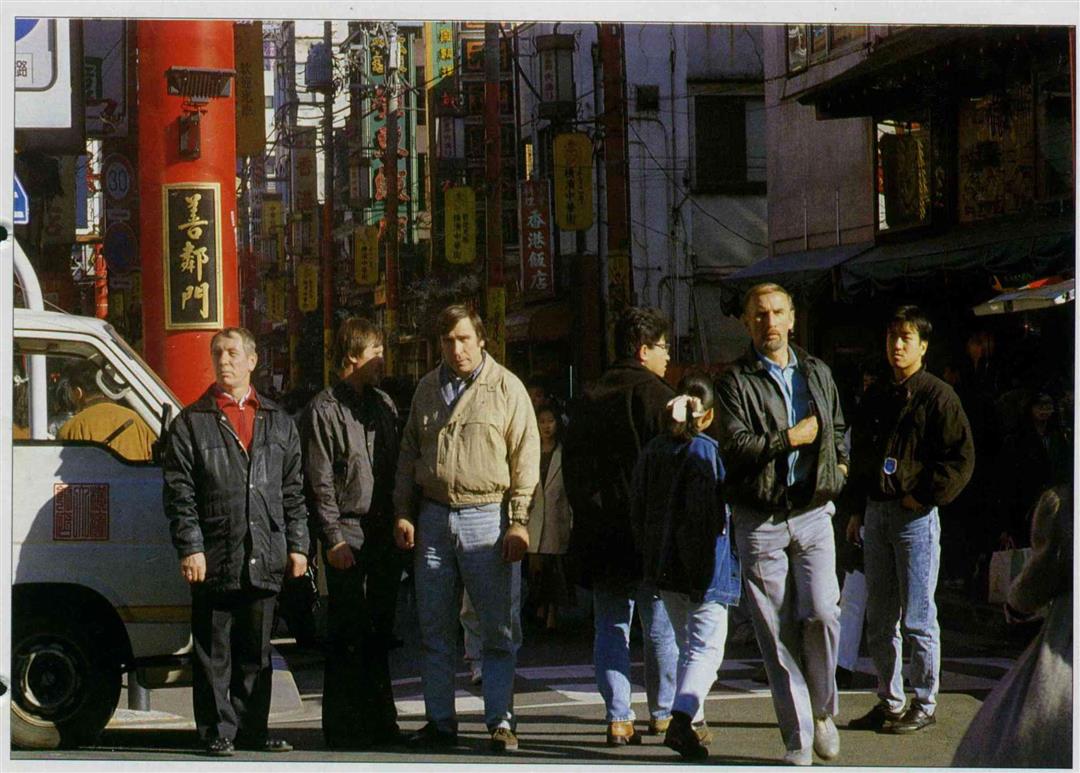

P.77

(右)走進善鄰門,如同進了美食天堂,南北名菜列隊歡迎。

P.78

要在中華街有家飯館並不容易,這裡的地價高過台北的敦化南路。

P.78

打理好門面,客人就要上門了。

P.79

吃過料理,再買些月餅、?子(糕餅)分贈親友,才不虛到中華街一行。

P.80

經過大半輩子的辛苦,重慶飯店老闆李海天,在自家所建的教堂裡含貽弄孫。

P.80

在中華街的市場路內,可以買到日本罕見的空心菜。

P.80

傳統海外華人「三刀業」中的剃頭刀,如今中華街只剩七十八歲毛道德這一把。

P.81

「有沒有蝦醬?」「有有有」,現在的日本人對中國料理越來越內行了。

P.82、P.83

(左頁)香腸、燒鴨、龍蝦、果蔬雕刻,真是色香味俱全。外加日本招財貓,牢牢套住日本老饕的胃。(右頁)歲末年終的忘年會,使得中華飯館一席難求。

P.84

餵飽客人前先餵飽自己。萬珍樓內擁有九十名廚子。

P.84

「在中華街,連賣包子也賺大錢!」由人手一個包子的景象看來,所言不差。

P.85

有運氣、有努力,橫濱中華街已成為日本著名的觀光勝地。

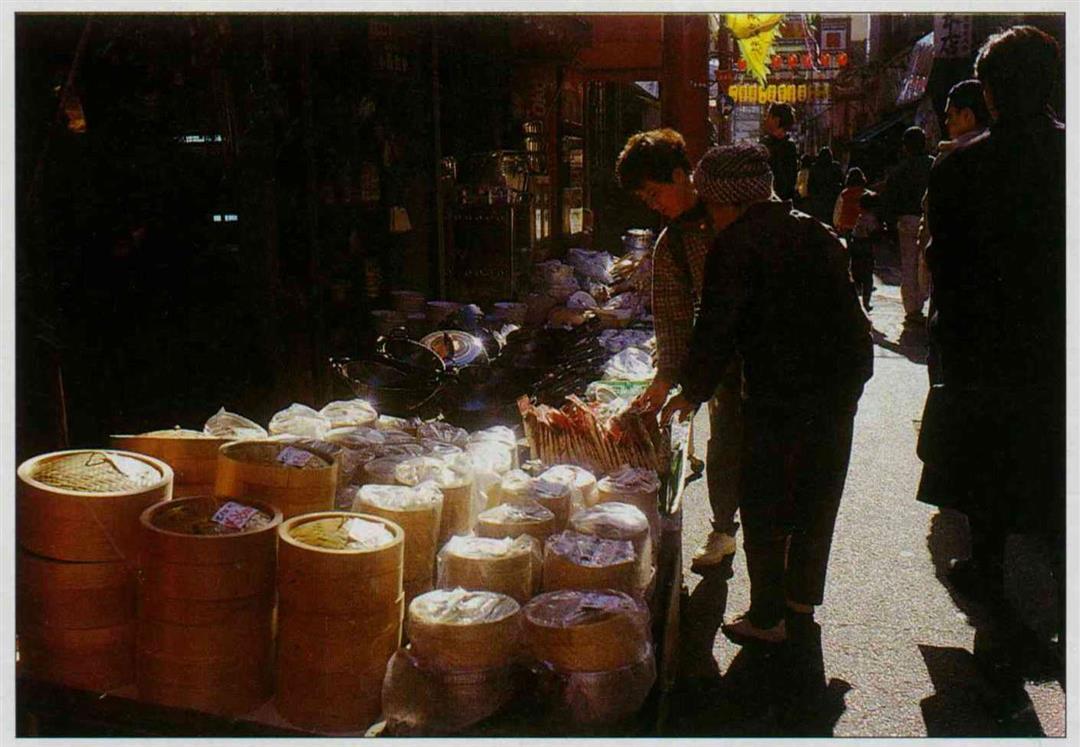

P.86

想吃中華料理上中華街,想做中華料理也上中華街,這裡蒸籠、煎鍋、中式碗筷,一應俱全。

P.87

中華街觀光圖

(資料來源:中華街發展委員會)

有運氣、有努力,橫濱中華街已成為日本著名的觀光勝地。(黃麗梨)

想吃中華料理上中華街,想做中華料理也上中華街,這裏蒸籠、煎鍋、中式碗筷,一應俱全。(黃麗梨)