仍存華人特質

這三千一百萬僑胞,絕大部分已入僑居地國籍,部分第二、三代華人,沒有在中國的土地上生活過,再加上通婚及接受僑居地文化,已不識中文、不會講任何中國話,甚至言語行為看來都與當地人無異,但有些中國人的特質卻仍可在他們身上發現。

重視教育就是一例。在中國人傳統的「萬般皆下品,唯有讀書高」觀念之下,在國內莘莘學子擠聯考窄門;在海外,華人也經常是高教育的族群。譬如,全美國男、女的平均教育程度分別是十二.六年與十二.四年;當地出生的華人男、女則達十四.九年與十四.三年。大溪地留法同學會的會員中,華人佔了一半以上。

華人聚居處,也幾乎都可見到紅瓦、飛簷的中國寺廟。以美國加州而言,現仍存有北溪廟、雲林廟和列聖宮等三座百年古剎,供奉媽祖、觀音、北極玄天上帝等神明。此外,在華僑經營的雜貨店、餐館或各式商號也常可見到關公神像;供奉祖先牌位及清明祭祖,更是普遍。

飲食習慣也往往是「優良傳統」;還有「國粹」麻將,有人戲稱:「有華人的地方,就有麻將」。

無論海內海外,華人,總有那麼一條臍帶相連。

P.9

歷年華僑人口數及分佈狀況〔圖表〕

〔圖片說明〕

P.6

現今華僑多能立足,與早期從事勞力性工作之移民不同,生活狀況好了許多。(左圖由「南非華人史實」編纂小組提供,右下三圖張良綱攝)

P.8

寶叔於廿一歲自廣東省中山縣赴美在加州梨園工作,現居於舊金山北邊樂居鎮。

P.9

外國人圖繪中國南部港埠,可看出沿海居民早已習於舟楫。

P.9

美國舊金山李是男的父親曾參與辛亥革命,他手持舊照片,神色中顯出一絲驕傲。(張良綱攝)

P.10

僑社力量大,照顧社員無微不至,「養生送死」皆面面俱到,圖為美國檀香山的聯義會墓地。

P.11

到中國城一遊,可見到許多傳統的中國事物,圖為舊金山的中國城。(張良綱攝)

P.11

海外華僑多關注子女教育,希望他們能有更好的未來,圖為在馬來西亞中華中學學生上課一景。(黃麗梨攝)

P.12

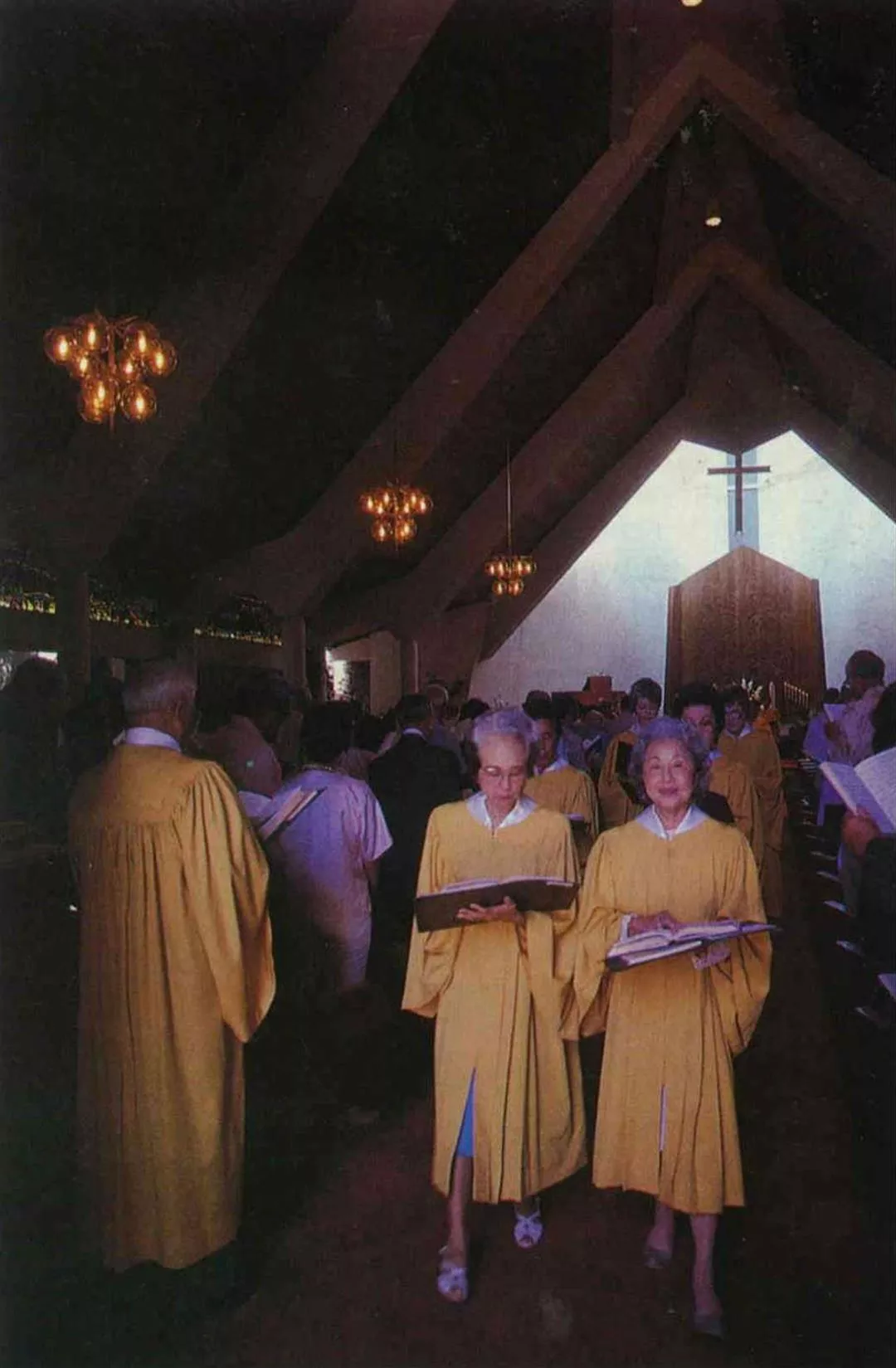

許多歐美華人因環境影響而改變宗教信仰,圖為美國檀香山華僑周日上教堂情形。

P.12

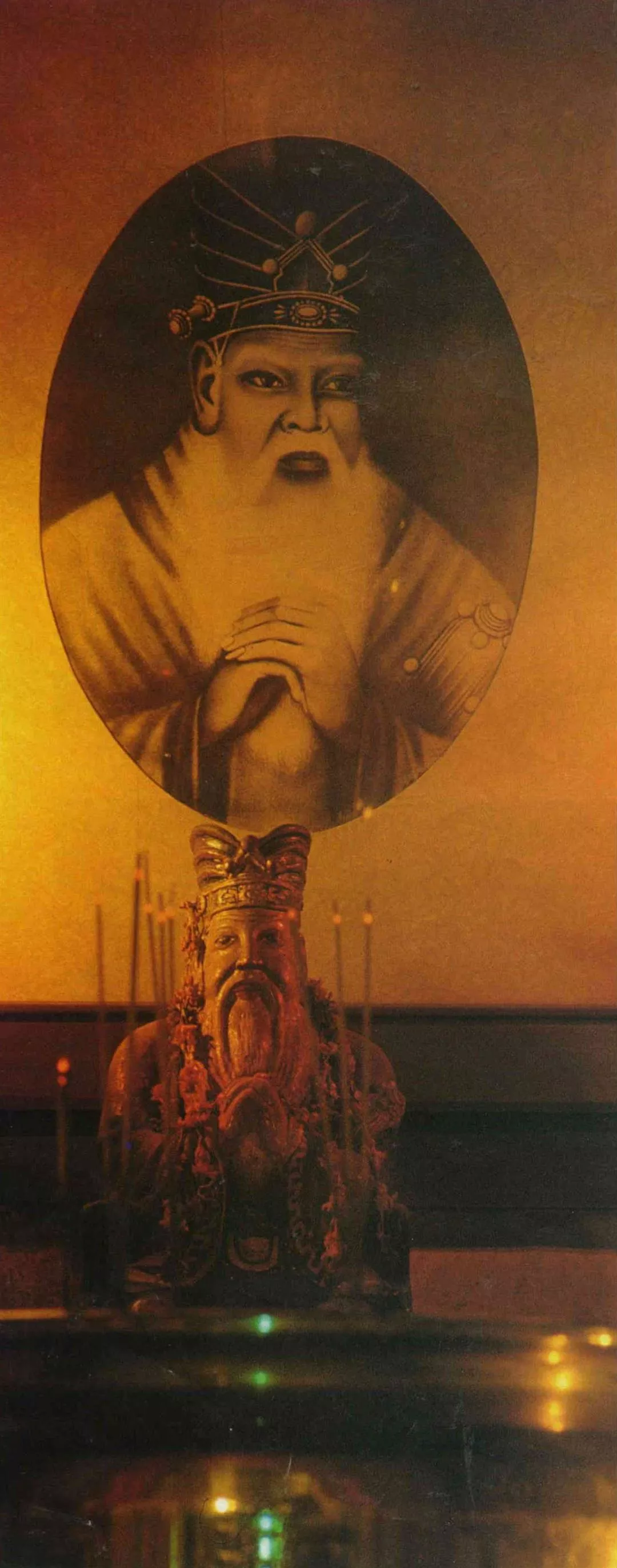

鄭和像現今仍存於印尼三寶瓏的三寶太監廟中,受華僑膜拜。

P.13

在東南亞的華人店面,常可見到不同語言的招牌,顯示文化融合的需要。

P.15

現在的技術移民與往昔有天壤之別,圖為多明尼加養殖場主人。(張良綱攝)

P.15

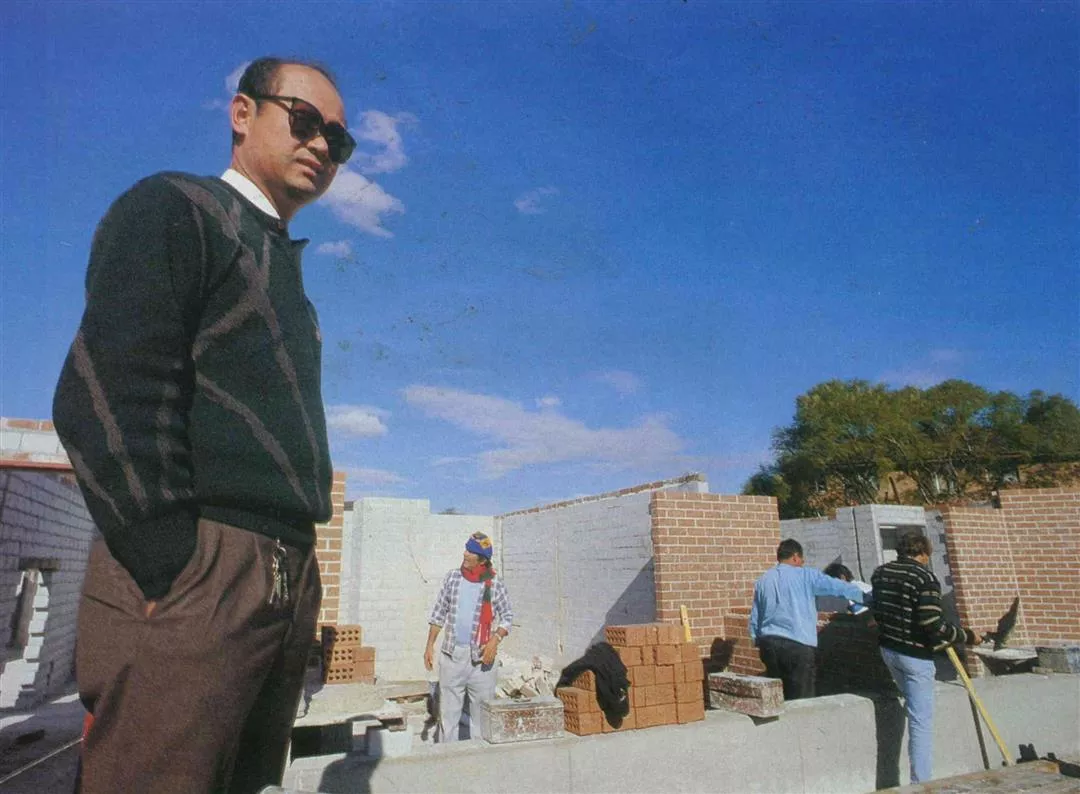

(左)新一代的商業移民多屬白領階級。圖為在澳洲的華人建築公司老闆。(張良綱攝)

鄭和像現今仍存於印尼三寶瓏的三寶太監廟中,受華僑膜拜。(鄭元慶)

許多歐美華人因環境影響而改變宗教信仰,圖為美國檀香山華僑周日上教堂情形。(鄭元慶)

在東南亞的華人店面,常可見到不同語言的招牌,顯示文化融合的需要。(鄭元慶)

(左)新一代的商業移民多屬白領階級。圖為在澳洲的華人建築公司老闆。(張良綱攝)(張良綱攝)

現在的技術移民與往昔有天壤之別,圖為多明尼加養殖場主人。(張良綱攝)(張良綱攝)