古殿樂藏:讓音樂成為開展美好世界觀的橋樑

「你們不趕時間吧?有事要先說,不然在這邊很容易忘了時間。」踏入位於北投民房內的「古殿樂藏」唱片藝術研究中心,外在世界的喧囂與忙碌瞬間被屏蔽,舒適的座椅全朝著前方音響擺放,這裡是台灣少見的古典音樂喫茶店,訪客來到這裡,不能大聲交談與拍照,而是將自己的時間與專注力全然交給「殿主」王信凱,享受一段沒有臉書、沒有訊息打擾的音樂時光。

古殿樂藏在黑膠音樂界是一個特別的存在,這裡不只販售以古典為主的黑膠唱片,同時也是研究聲音與保存文化的音樂交流中心。身為歷史學博士生,王信凱迷戀歷史,也迷戀音樂,過去二十多年沉浸在古典音樂的世界中,在博士班階段因緣巧合接觸到黑膠獨特的聲音魅力,自此一頭栽入黑膠的世界,至今仍樂此不疲。

對王信凱而言,音樂不只是休閒娛樂,而是前往另一個不同時空文化的橋梁,他以研究歷史的方法學看待黑膠,「聲音的保存是有生命的,隨著唱盤本身的狀態、播放的設備,以及播放能力而有所不同。」而這背後的命題其實和歷史相像,王信凱永遠在思考如何透過眼前的材料還原、重現真實,這種渴望與追求永遠沒有終點。

不同於一般黑膠唱片行去國外大量批貨,賺取差價的盈利方式,每次王信凱出國收購唱片,永遠只買入自己真心喜歡的作品,他甚至會為了趕快回國拆封、聆聽這些唱片,寧願不用海運,而讓自己寶貝的唱片跟著自己坐商務艙回國。

但是只買自己喜歡的唱片,難道不用考慮市場流行與消費者的喜好嗎?王信凱卻老神在在,「放在店裡,有人喜歡就買,如果沒人買,這就是我的收藏。」對他而言,蒐藏是一種重要的文化氛圍,唯有先打動自己,真心喜歡自己在做的事,這種熱情與喜悅才能感染別人。

這種營運方式看似違反一般商業邏輯,王信凱卻驕傲地說,「我發現自己很會勸敗,透過我的分享,更多人也喜歡上這些唱片,這是一種正能量的循環。」就如同被刻在黑膠上的聲音必須透過正確的器材與播放方法才能被釋放出來,而音樂本身的價值,透過王信凱的述說、分享,才能讓更多人被理解。每拿起一張唱片,王信凱便能滔滔不絕地講出背後的時代背景、創作者的生平經歷與特殊之處,令人忍不住想探究了解更多。

此外,王信凱每個月還會舉辦3次文化沙龍,主題從江文也、六○年代台語歌曲、民族音樂學到古典樂,都是為了讓人們不只是聽到音樂,而能夠真正走入音樂背後的時空環境與文化,與自己的生命建立更親密的連結。這也是為什麼古殿樂藏從未打過廣告,也不拿政府補助,只招待有緣人,卻能一直生存至今的重要原因。

雖然對黑膠擁有極大的熱忱,王信凱其實不是黑膠基本教義派,「這只是一個載體,有很難聽的黑膠,也有很好聽的CD。」但是他偏好屬於類比音訊的黑膠唱片,「類比世界最有趣的就是無限,也就是哲學家班雅明所說的靈光,我們應該要反思,為什麼科技本身不斷進步,但是靈光卻愈來愈薄弱?」

面對近幾年興起的黑膠復興風潮,王信凱認為真正重要的不只是降低播放設備的費用,而是讓人有機會進入黑膠文化背後代表的世界。在1982年CD出現前,世界上存在著大量無法在數位時代蒐尋下載的美好音樂,透過黑膠這個媒介,屬於披頭四、李泰祥、布拉姆斯的時代巧妙地在我們面前開展,去聆聽、理解、沉浸、著迷,人們的生命才會更加豐滿有趣。

「東風不來,三月的柳絮不飛……」王信凱為我們播放李泰祥演唱的〈錯誤〉,透過李泰祥高亢又悠婉的歌聲,聽者彷彿置身於詩人筆下的江南小城。原來聲音不只是聽覺,還能立體投射出另一個時代的樣貌。

「很多人說理想不能當飯吃,我想證明理想可以當飯吃。」王信凱自信地說,隨著潮流而新興的唱片行愈來愈多,但是也可能隨著人們的喜好變化而瞬間凋零,「但我開這間店永遠不會收,因為我做的是文化累積,創造的價值是最珍貴的。」

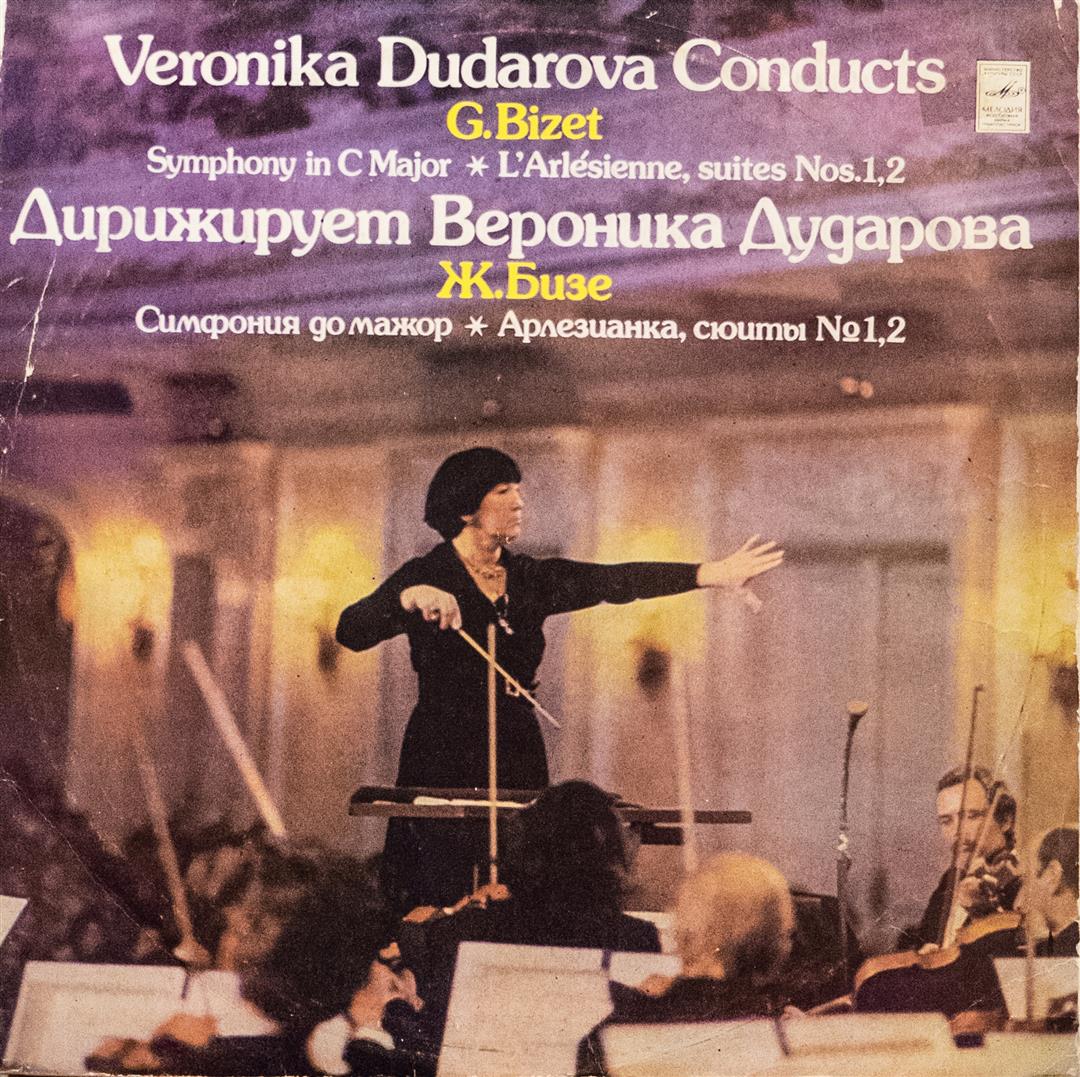

由蘇聯女指揮家Veronika Borisovna Dudarova指揮演奏的黑膠唱片,極為罕見。