隨著時代的演進與都市的發展,人們的生活空間開始向上延伸,房屋愈建愈高,色彩與線條也愈來愈簡單,建築外觀的變化愈來愈少,甚至到了令人感到單調的地步。

在國內的情況也是一樣,高樓大廈愈建愈多,佔地頗廣、建築考究的傳統中式房屋已不多見。符合國人理想「可以居、可以觀、可以遊」境界的深宅大院,或幾經翻修改建,原貌盡失;或全部拆除,改建為現代化高樓。要想一窺中國傳統建築的色彩與神韻,恐怕只有廟宇寺院保存得較為完整了。

目前一般所見的寺廟,其中裝飾色彩多偏向絢麗,無論是油漆、彩繪、剪黏等,大多採用紅、黃、藍、綠等單純而耀眼的顏色。這些廟宇幾乎都是明、清以後的建築,但在唐朝以前,建築崇尚樸素,色彩不多,許多建築更保留原木的顏色。

中國人很早就懂得使用漆料。三代以前,就有人把紅土處理後,用來粉刷牆壁,有朱漆的效果;也有人從漆樹提煉出樹漆。但由於道家思想的影響,人們崇尚自然,不願為屋宇加上太多人工的點綴,他們覺得木理本身的紋路看來已夠賞心悅目。

明清以後,製漆的技術進步,顏色漸趨複雜,售價也降低,雖然部分人士仍信守「五色令人目盲」的說法,但大多數人已漸被繽紛的色彩所吸引。

當時一般民房,卻仍多採純樸色澤。那是因為中國人素來講究禮法,對於各級官吏及百姓住屋的顏色,歷朝都有明確的規定,例如:周朝對於楹柱所漆的顏色就有「天子丹(紅色)、諸侯黝(黑色)、大夫蒼(綠色)、士黈(黃色)」的規定;明朝對各階官吏府第大門應漆的顏色、門環的質料等,也都有規定。許多亮麗的色彩,民間雖然喜歡,但不敢逾矩使用。

並非每個朝代都按上述規定延襲下來,而是各有其崇尚的顏色,如戰國時代尚黑,漢朝尚紅,清朝尚黃;但相同的是,都崇尚單純的色彩。這並不是基於視覺美的要求,而是受思想體系影響,認為純色才是正統的,經過調和的顏色則是「雜色」,不能登大雅之堂。所以孔子說:「惡紫之奪朱」,就是因為紫色為紅藍參雜,不若朱紅的單純。這種觀念一直影響中國人對顏色的喜好。然以科學的觀點來看,單純的顏色色調太強,看了容易使眼睛疲勞,故現代人已不太愛採用,如今房屋粉刷、刊物印刷、廣告招貼、衣著飾物等,都喜歡用好幾種顏色調配出的色彩。

清朝崇尚黃色,覺得黃是紅綠等色的中間色,象徵著「中央」,所以皇宮的屋頂都採用黃色的琉璃瓦。一般民間屋宇則禁止使用黃色,唯有寺廟不受限制。因為中國人素來認為廟宇是最神聖、莊嚴的地方,最美、最好的事物都願供祭祀之用,所以也用黃色的琉璃瓦搭建寺廟屋頂。而廟中的繪畫、雕刻等裝飾物品,也是集民間藝術之大成,充滿著紅、黃、藍、綠等明亮、鮮豔的色彩,表示人們對神明的敬重。

平心而論,這麼多耀眼的色彩搭配在一起,並不見得美,倒是顯得十分熱鬧。或許是有些色彩為一般民屋所禁用,因此人們特別偏愛,就全用在廟宇之中了。

經過歲月風霜的洗禮,經過長年累月的香煙繚薰,寺廟中的各種顏色與各種器物,都難免呈古舊斑駁之狀,它們忠實地記錄下歲月的痕跡;而當年耀眼刺目的各種原色,因調進了古樸的色彩,顯得莊嚴而迷人。這種「古色神彩」,使人們不由得發出思古幽情,就這樣將古今歲月連接起來。

寺廟外部的裝飾圖案,全是中國傳統花紋與色彩。(郝振泰)

圖3.—5:廟門上的浮雕和繪畫,有種古樸之美。(郝振泰)

信徒以為,到廟中點盞光明燈,可以得到神明的庇祐。(郝振泰)

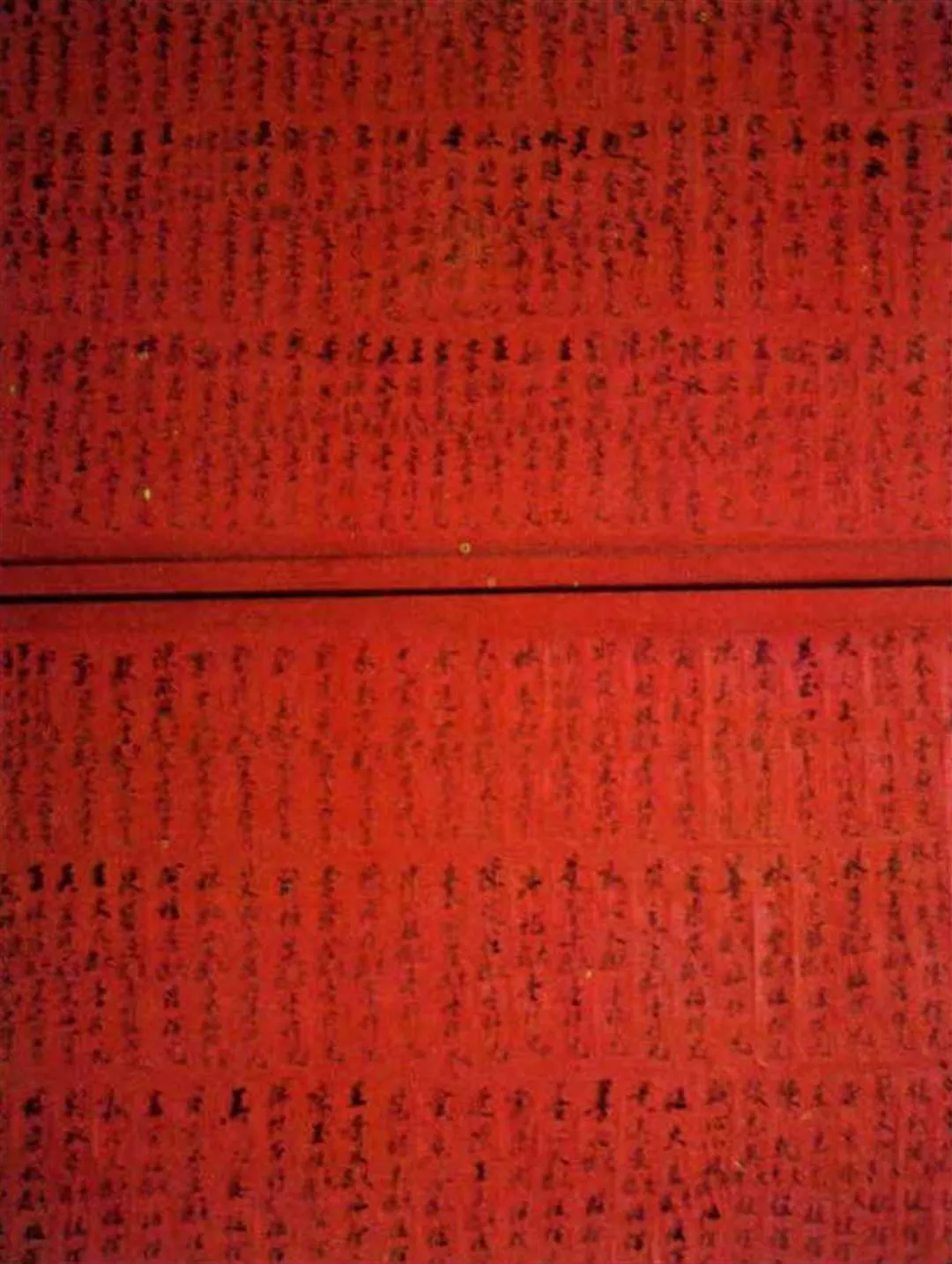

巨大的紅燭,是善男信女奉獻的;紅色的芳名錄,記錄添香火錢信徒的姓名。(郝振泰)

巨大的紅燭,是善男信女奉獻的;紅色的芳名錄,記錄添香火錢信徒的姓名。(郝振泰)

目前大家的生活用具多為塑膠及其他化學製品,棄置的陶缸,平添人們對古老歲月的懷想。(郝振泰)