在街頭和這些禁閉機構之外,近年來,有人為他們提供另一個家,讓他們在漂流、偏離的途中多一個選擇,而有回歸正軌的機會。

夕陽西下,高雄縣燕巢鄉的旗楠公路沐浴在一片金黃餘暉中,剛從國中放學的阿莫沿著寬闊筆直的大路疾步而行,心中有一份莫名的期待──回到他那個很特別的家──紅磚斜頂大別墅式樣的建築,前院鋪了青翠平整的草皮,後院有個籃球場。

如同往常,阿莫才到門外,便已經看到「叔叔」、「阿姨」和四、五個年齡相近的室友吱吱喳喳的在門口等他。

「這不是我原來的家庭,可是我比以前更愛回家,」阿莫說。他喜歡一到家就脫下卡其制服,換上印著美國籃球明星麥可.喬登隊名和號碼的T恤,和室友在球場上大戰一場,直到阿姨來叫他進屋吃晚飯。飯間,則可以和大家「屁」一些學校發生的趣事。感覺起來,這裡溫暖、輕鬆多了。

阿莫的父母多年前即離異,又各自婚嫁,另組家庭,兩家都不要他,他自小由阿公、阿媽照顧。他們年紀大,脾氣又不好,常用打罵的方式來管教調皮好動的他,所以他從國小就開始逃家、逃學,在外面的日子就靠偷竊維生。

國小六年級時,一而再、再而三的偷竊失手被捉,好幾次後,他就被送到法院少年法庭審理,判入撫育院受感化教育三年。但法官同情他的家庭處境,認為他應有潛力向善,於是跟他說有個地方環境不錯,像家一樣,有人照顧,還能繼續到外面的學校上課,不用關禁閉,只要他保證不逃走,可以把他轉過去。

就這樣,兩年前阿莫先進入財團法人「更生保護會」設在高雄的「兒童學苑」,半年前,更生保護會為他們新蓋的建築落成,年屆少年的他就搬到這個門口掛著「高雄少年學苑」牌子的家。叔叔、阿姨是在裡面工作的輔導員和社工員,室友則大多是和他一樣原因被送進來的少年。

目前學苑中的學員約有十餘名,年齡從十二歲到十八歲未滿,但問題不同──有的判刑較輕,只需「保護管束」或「假日輔導」,可以回到家裡生活,由觀護人定期輔導觀察,可是觀護人或他們的家人在考慮家庭管教的能力可能不足之後,還是決定把他們送來這兒接受輔導;也有的是已經在少年觀護所、撫育院或少年監獄服完刑期,出來後卻因為無家可歸,或家人不歡迎他們回去而來的。也因此,他們留置的時間長短不一。

回歸社會的中途站

阿莫的新家,「高雄少年學苑」即為專門收容行為偏差少年的「中途之家」,對院中少年來說,這個「家」給予他們的,不只是一個安身的所在,還可能是重新「立命」的開始。

所謂中途之家,台灣大學社會系教授余漢儀解釋,這個概念最早用於精神病患的服務工作,因為有些病患的疾病透過治療,已經痊癒,可是當他們要回歸家庭和社會生活時,卻可能遭遇適應困難或技能不足等問題,所以,社會工作者就在醫院與家庭之間另設一個站,讓他們逐漸適應,並輔以生活和職業等技能,使他們得以再度融入社會。

「這種方式後來也用於受刑人,」余漢儀說,監獄的隔絕式環境,也會造成受刑人出監後的適應問題,需要一個緩衝的空間和時間。隨著社會福利工作範圍拓展,中途之家的服務更擴及戒毒者、婦女、兒童、青少年等層面。

台北市社會局少年福利科科長周麗華指出,早年,少年個案以家境貧苦和父母離異或死亡而失依為主,所以大多安置在可以長期生活的育幼院裡;近年青少年問題轉變,身心遭受傷害及行為偏差的個案激增,就需要具有保護、輔導等特殊功能的中途之家。

拿掉「標籤」

根據法務部統計,近五年來每年有三萬名左右少年經裁判確定觸法,比率占國內十二到十八歲未滿的青少年人口總數的千分之十二以上,換句話說,每八十個青少年中,就有一個觸法。

我國目前對這些觸法少年的處置,依據「少年事件處理法」,在程序上,警察逮捕到犯案的少年,會先送到少年觀護所留置,等待檢察官蒐證,如果確定起訴,就送上少年法庭等候法官審理、判決,若罪證不足則釋放。

至於法官的判處,則依據案情與個案狀況衡量。最重者,如觸犯重大傷害罪之類的刑事案件,處以進少年監獄服刑;其次為入少年撫育院接受感化教育,像偷竊、搶劫累犯;再者,像一些有打架鬧事等行為偏差的個案,可判由觀護人保護管束或者假日輔導;最輕者如蹺家、逃學、遊蕩街頭,通常就訓誡一番後釋回。

近幾年來,平均每年約有三千名少年被留置在少年觀護所、撫育院、少年監獄等機構,接受矯治教育。但是,研究發現,這些機構的矯正成效不如預期。

「這種將犯罪少年集中管理的方式,極易形成所謂的惡性感染,即相互交換犯罪技巧與心得,造成重返社會後無法適應正常的生活,淪為累犯,甚而成為未來的成年犯。」中國文化大學社會工作系主任周震歐指出。

「而且,這類收容成百上千名犯人的大型機構,採集體管理方式,難免會產生管理死角或偏差問題。像大欺小、集體暴動,都是獄政上屢見不鮮的例子,」也擔任中華民國犯罪學學會理事長的周震歐說,再加上少年過早進入司法機構,往往被貼上不良的『標籤』,且因與社會長期隔離而影響身心成長。

尋找一個「家」

從國外的發展來看,美國自一九六○年代以後,對於犯罪少年的收容場所已逐漸從封閉性的機構,轉變為在社區中設置較為開放的「中途之家」,而且這類機構趨向小型化和專業分工,也就是讓它更像一個青少年得以正常成長的「家庭」。

因為研究發現,這種擬「家」式的小團體可以針對個人做治療輔導,對消除犯罪行為比較有效,並較有機會習得正常的生活方式,也可以進入當地學校學習或就業,讓學員在收容期滿後,得以更順利的回歸家庭和社會。

因此,國內近年開始參考這種模式,除了早年隸屬於法務部、後來改制為財團法人的台灣更生保護會,在高雄設的「少年學苑」外,許多熱心的民間團體都紛紛投入工作行列。目前較具規模的有:基督教更生團契的「北投少年之家」和花蓮的「信望愛學園」,芥菜種會也在花蓮設有少年之家,佛教團體辦理的台北「松德之家」,以及宜蘭民間團體支援設立的「慈懷園」。

它們的規模小至以家為單位,像基督教更生團契的北投少年之家,最多只收容六到八名孩子,它是六年前孩子長大不需照顧的黃漢強牧師夫婦開放自己的家成立、經營的。較大的「中途之家」則約可收容三、四十名。

不過,由於這些機構都發自民間團體與私人經營,而且常為因應社會問題的變化而不斷調整,現今尚無正式的全面調查統計,可以顯示國內中途之家可提供的整體資源數量。

被愛與療傷

在宜蘭慈懷園全室鋪了地毯,角落堆滿柔軟抱枕、靠墊的遊戲治療室裡,幾個孩子低頭在四開大的白紙上畫畫,紙上只有四方框框和圓圈圖形,以及連結圖形的直線。

正為孩子進行「家庭重塑」的慈懷園主任李後進仔細解釋著:「我們在畫『家庭圖』,四方格子代表男性,像爸爸、哥哥、弟弟;圓圈代表女性,像媽媽、姊姊、妹妹;直線則是彼此之間的關係。」

只見有的孩子紙上佈滿密密麻麻、錯綜複雜的圖形與線條,有的孩子則格外冷清,只有一兩個圖形,顯示出他們的家庭背景與關係。除了利用畫圖的方式,讓他們釐清自己的家庭關係;在過程中,如果發現孩子出現情緒,他會順勢用「角色扮演」、「心理劇」等方式,讓孩子宣洩出來,得到治療的機會。

行政院青年輔導委員會兩年前出版的《青少年白皮書》調查指出,在父母對子女的態度中,愛的剝奪與虐待、管教太嚴苛、前後矛盾、雙親意見紛歧、家庭功能解體、家庭氣氛惡劣、家長社經地位偏低、不正確的價值觀念與社會態度,是青少年犯罪的主要因素。

「生存與被愛,是人類的基本需求,孩子會出問題,大多因為這兩種需求得不到滿足,」李後進認為,這些基本需求原本應由家庭來提供,當家庭功能不良,無法供應這些孩子所需,他們只好向外宣洩情緒,像逃家、逃學、偷竊等。

「父母管教態度不一致,則讓孩子無所適從,產生情緒衝突;用打罵方式,傷害孩子的身心,都是常見的案例,」李後進舉例。

在高雄少年學苑工作兩年多的輔導長高嘉珍「阿姨」也說,兩年來,院中來來去去的孩子大部分都很聰明,個性也與一般少年無異,但幾乎沒有例外地,都是來自中低收入、父母無力妥善教養孩子的家庭,有的是單親,父親或母親忙著工作糊口,有的是父母離異後,把他們交給年邁的祖父母。

她心疼地說,這些孩子等於「輸在起跑點上」,他們幾乎沒有過機會好好念書、成長,如果社會不能再給這些還是「幼鳥」的少年們一個機會的話,社會也許需要付出代價。

替代家庭功能,滿足他們基本需求,即成為中途之家的首要動機。那不僅包括食衣住行的物質生活,還有噓寒問暖的父母角色,以慈懷園為例,他們將每八名孩子組成一個家,每個家聘請兩位專任輔導員和他們日夜居住在一起,照顧他們,從帶領他們學習煮飯、洗衣等生活技能,到課業輔導。

孩子在功能不良的家庭環境中成長時,往往還會受到身體或心理的創傷,需要治療。對這類問題,另外有社工員為他們做輔導、心理諮商,並利用家庭重塑、情緒管理、性教育等成長課程來治療、矯正孩子們,在宜蘭縣政府社會課擔任過十二年社工員的李後進,四年前特別為此去接受心理治療師訓練。他們也特約了當地醫療院所的精神科醫師,治療有精神疾病傾向的孩子。

高嘉珍的親身體驗則是,要融入孩子的生活,帶孩子的「心」,讓他們認同你,知道你真心關懷他們,不是「管理者」,而是和他們共同奮鬥的參與者。她覺得孩子的可塑性很大,常常給她窩心的回饋,比如說,一次週末帶孩子出遊,一位輕度智障的學生看她頭疼,就問她有沒有隨身帶綠油精,令她感動不已。

愛的約束──自治公約

「高雄少年學苑」特別注重「家庭重塑」,除了讓院童在院中重拾家庭溫暖,分擔家庭成員責任外,還特別幫助院童和原來的家庭重建關係,讓這些孩子的父母能學習如何和孩子溝通。從院方幾個特別成功的案例報告觀察,父母的角色扮演、改善,對孩子往往有舉足輕重的影響,孩子最渴望的,就是一個像「家」的家。

保護和療傷之外,中途之家還是必須具有約束功能。慈懷園社工員胡碧雲坦承,這些孩子進園後,重演逃家、偷竊、吵架、打架等行為的頻率很高,除了靠工作人員時時注意,培養他們自治、自我管理的精神為主要對策,像教導他們開家庭會議,以及成立「慈懷園法庭」,讓他們自訂公約,互相約束。

最近「慈懷園法庭」就審理了這麼一個案例。

案由:某某於補習途中不告離園,四處遊玩,抽煙、逃離、無照駕駛機車,發生車禍被送派出所後,才轉送回慈懷園。

判決:後果自行負責、禁止外出一星期、跑公園三圈、勞動服務。

「同儕的壓力,比我們訓話、處罰讓他心服口服多了,」胡碧雲說,雖然這不能保證他們以後不再犯,但就像「判決」說的:「後果自行負責」,「我們盡量讓孩子了解:他們所有的行為都是自己選擇的,必須自己承擔結果。因為中途之家並非久留之地,他們最終還是要回到家庭或進入社會,最好儘早培養他們獨立思考的自主能力,」她說。

另一方面,當這些孩子的收容期滿,或經過評估不需要再接受中途之家的保護管束,就可以離開,並依自己的意願選擇繼續就學或就業,社工人員就得事先根據個案的需求給予輔導或協助。

以就業來說,社工人員會為他們尋找工讀機會,讓他們接觸社會,學習工作技能。有的中途之家也會附設一些訓練職技的工作室。慈懷基金會執行秘書李建清舉他以前的一個雛妓個案為例,她經過中途之家的輔導,學習從事美容美髮工作,如今已擁有一家店,而且結婚生子,建立了自己的家。

僧多粥少

「雖然中途之家不能完全取代獄政機構,但是它可以提供司法單位在處理少年犯時不同的選擇與出路,」曾擔任多年少年法庭法官的立法委員謝啟大認為,中途之家就像一般病床,而獄政機構是加護病房,「病情較輕者,只需要一般病床;有危險之虞者,才需要特別看護。」

目前中途之家在司法處理過程中,只能算是一種彈性做法,多由法官個人選擇運用,謝啟大認為應該把它正式列入「少年事件處理法」中,讓它得以「正名」,成為司法體制中的一環。

需要中途之家的,當然不只是已觸犯法網的青少年。

余漢儀指出:「我們目前大多要等到孩子違法,才發現孩子出問題,而企圖矯正補救,其實,孩子在實際犯罪之前,大多可從他們的行為發現跡象,如逃家、逃學。如果家庭、學校和社政單位能及時發現通報,可預防不少少年案件發生。」如果中途之家服務網能廣佈各城鄉社區,就能適時適地為他們提供服務。

理想歸理想,現實層面中,雖然缺乏正式的統計調查數字,但從青少年問題嚴重程度來看,國內這方面明顯的有供不應求、資源窘困的問題。

台北市政府社會局少年福利科科長周麗華表示,目前他們的安置個案為五百個左右,這已讓他們的工作人員忙著到處開發資源,包括尋求適合的民間團體開辦中途之家,「松德之家」就是這樣被他們打動而設立的。她預估,如果少年事件處理法修正案通過,至少將出現五千名個案,屆時供需之間不平衡的狀況,可想而知。

就全省來看,台北市的社會服務因為專業人員、民間團體、財力等較集中,已經算是資源最充裕的地方,至於其他區域恐怕更難應付。

「在社會福利大餅的分配上,青少年分得的資源特別薄弱,」負責「藍天家園計劃」的天主教新竹社會服務中心主任曾尚石說。

喚出小天使

「藍天家園」是利用天主教在新竹縣寶山鄉的一座舊教堂改建的,硬體建築部份由於有教會和內政部補助,已接近完工,可是當他們要募集基金二千萬,作為初期的營運費時,原本以為新竹地區有財力雄厚的科學園區支持,沒想到成績還不夠理想,曾尚石奔波遊說了一年,加上其他的義賣所得和捐款,總數不過五百多萬,讓人擔心不知道最後「藍天家園」會不會變成一座空屋。

「問題大概出在觀念上吧?一般人認為老人和殘障是弱勢團體,比較願意資助,而對行為偏差的青少年印象比較負面,」他說。

「他們的確會造成社會問題,但是,造成他們行為偏差的根源又在哪裡?」基督教更生團契北投少年之家的黃漢強牧師引親身經歷為證,現年五十六歲的他,母親是偏房,讓他自小受到家人歧視欺侮,所以從小就在外遊蕩,打架、偷竊……,直到十五、六歲時,遇到兩位外國神職人員將他收容在教堂,並教導他,才讓他今天有回饋的能力。黃漢強一直沒有機會問,這兩位被他視為「守護神」的神職人員,當年在他身上看到了什麼,但他常說這麼一則小故事:

有一位有名的彫刻家,一天在路旁撿起一塊被人丟棄的石頭,經過他巧妙的手,雕刻成一個天使,有人問他靈感怎樣來的,他說:「因為我看到這石頭裡面有一位美麗的天使。」

p.99

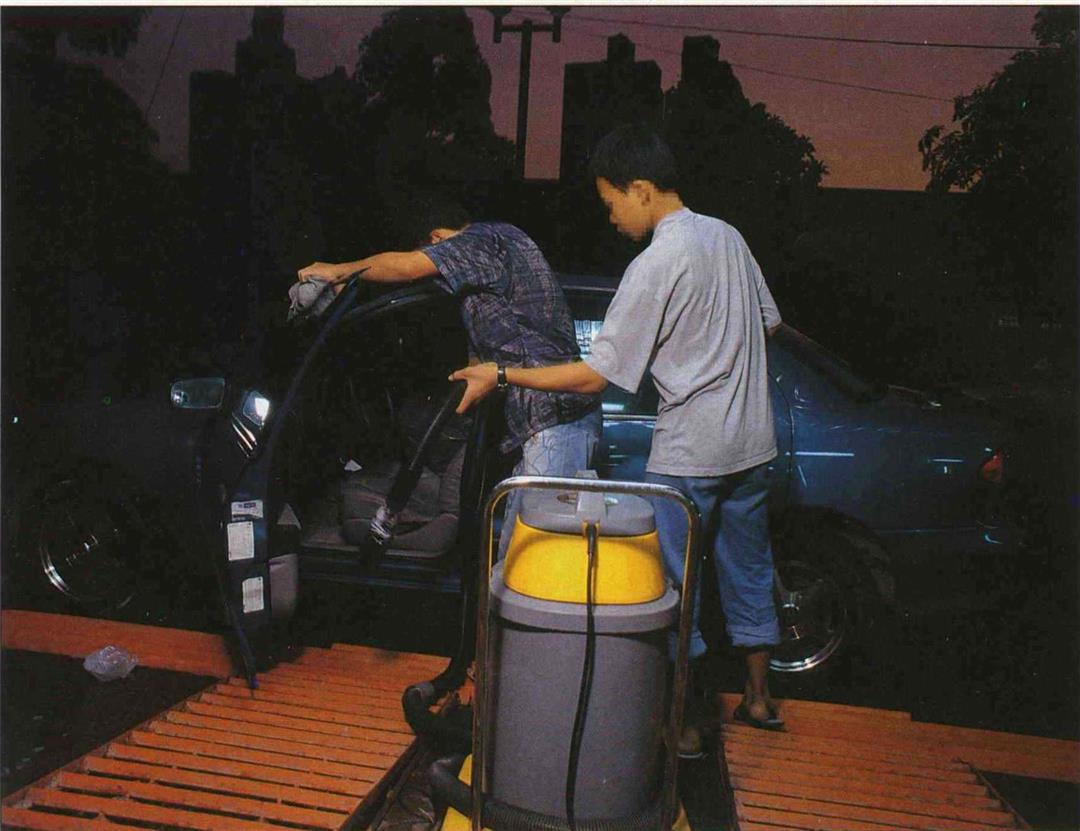

「我們回來囉!」更生保護會高雄分會的「少年學苑」採開放式管理,讓孩子到附近學校就讀,以保持與社會的互動關係,是典型的中途之家。

p.100

中途之家著重家庭功能,藉此彌補迷途少年的成長所需。

p.102

「國有國法,家有家規」,宜蘭慈懷園少年之家以一層公寓組成一個家,讓孩子們自定家規與家法,培養自我管理的能力,也讓孩子明白「要為自己的行為負責」。

p.103

客人來了,趕快秀一下我的雕塑傑作,這些都是我利用課餘時間完成的哦!

p.105

北投少年之家的負責人黃漢強牧師,常常鼓勵、協助他所收容的孩子出外工讀,學習一技之長。

北投少年之家的負責人黃漢強牧師,常常鼓勵、協助他所收容的孩子出外工讀,學習一技之長。(薛繼光)