四月卅日星期四大晴天

出發前,南投的友人很誇張地警告:「春天到南投,必須小心——萬一樂而忘返,我可不負責任!」

乍聽之下,覺得真是老王賣瓜,仔細想想,果真有點道理。此地有太多的風景據點,處處可玩、處處是誘惑;對遊人而言,不事先計畫好,難保不會「迷途」,尤其在風光明媚的春天。

南投縣觀光指南信心十足地這麼寫著:「境內玉山高、溪頭涼、濁水長、霧社壯、日月潭中波盪漾、合歡山上現朝陽,處處青山綠水,風景如畫,真是一個美麗的地方。」

還有,鹿谷茶、竹山筍、埔里的米粉和紹興酒……,也都讓人不得不聞香下馬。

基於必須如期歸營,我們只選擇幾個較新的據點:九族文化村、林淵石雕公園……等,免得貪多嚼不爛。

和同事從台北坐車到草屯,等待友人的接應。由於友人對南投太熟了,我們笑他是「地頭蛇」;由他開車帶路,放心得很。

豔陽高照,友人很不好意思地搔搔頭:「真是抱歉,太陽太大,讓你們曬!」殊不知我們這些從台北來的「城市土包子」,最嚮往的就是溫暖的太陽呵!

一路上,油桐樹伴我們迆邐而行。油桐在春天開著乳白色的花,遠遠望去,彷佛飄雪停落在枝椏上,當地人為它取了個詩意的名字——五月雪。到了秋天,葉色轉黃,落英繽紛,更是迷人。

九族文化村在南投縣魚池鄉,佔地六十二公頃,和知名度極高的日月潭是鄰居。

這個在去年七月開放的文化村,內有台灣土著民族,包括雅美、阿美、泰雅、賽夏、鄒、布農、卑南、魯凱、排灣等九族的部落景觀。聽說一開幕,就把這二年略顯疲態的南投觀光事業給炒熱了。

剛到這裡,入目即是一座歐洲的宮廷花園,猛然還真的搞不清身在何處。如茵碧草中點綴著水紅、鵝黃、粉橘的花毯,還有義大利羅馬式雕像、噴泉、鐘樓。最有意思的是一座仿巴洛克式建築的「水沙連麗宮」,這是一座餐廳,形制是歐式建築,名字卻極富鄉土味——水沙連,正是日月潭地方的舊名。聽說本來取名叫「凱薩琳」,後來因洋味太濃,怕不倫不類,乾脆改名。

友人自我安慰:「無魚蝦也好,不能到歐洲,來這娷鉰鄐]是好的啦!」有人還調侃,在這堜蝐i「到此一遊」的照片,人家鐵以為你到過歐洲。

在麗宮吃了一客特產的香菇飯,滋味挺不錯的。養足精神正好上路。閒散地踱步蕩出了歐洲花園,步入山地村,從「歐洲」一下進入拙樸原始的山地,恍如「出國」。

指南上註明九族文化村的人行步道全程一八六五公尺,既對這數字沒啥概念,就很勇猛地出發了。

三百多年前,漢族還沒大量遷到台灣時,台灣土著的分佈區域遍及台灣全島和蘭嶼;其中目前已完全漢化的平埔族,原來是住在西海岸平原和蘭陽平原。而所謂的高山族則大多住在山區。

但現存的台灣土著民族,稱他們為「高山族」也不盡正確,因為九族中,阿美和卑南居於東部平原,雅美則住在海上的蘭嶼,可是大家都喊習慣了,一時也改不過來。

九族文化村的部落景觀、佈局設置和家屋建築,由於經過學者專家的考證,頗具真實感。

雅美族是第一村。他們群居在背山面海的山坡地,各家住宅緊密連接。主屋沿著微傾的山坡建築,依坡度挖成階梯式的地面。有趣的是,由於他們把挖出的土放在四周,所以遠遠的看,只能看到屋頂,其他都不見了。這房子躲避敵人倒是很實用。

房舍四周用卵石砌成石牆,牆上就是可行走的道路。牆壁石縫攀爬著翠碧的越橘葉蔓榕,姿態綽約,使粗獷原始的景觀憑添幾分溫柔。

泰雅族人尚武好戰,過去為了復仇或立功,有獵頭的習慣。基本上,一個「血親集團」,一定有一個「首棚」(骨頭架),有的用石板疊起,有的用木架,首級從右到左按新舊排列,年代久遠的白骨就用網袋吊掛在屋簷下。阿彌陀佛,還好在這堨L們沒真的掛起來,要不然……。

賽夏族是山區各族中人口最少、分佈範圍最狹窄的一族,有名的「矮人祭」就是賽夏族才有的祭典。

住家多半以竹材為主。住家落成時,主人要召集建屋者和親友舉行建築祭祀。宴會在黃昏舉行,大家聚在室內。好玩的是,主人必須以酒、米飯和豬肉,向「主樑」告祭,呼請祖靈來饗用。

其實,每個族都各有特色,可是「族繁不及備載」,只好挑幾個來說了。

魯凱族在原始藝術的表現上,十分出色。女人善於織布與編籃,男士則擅長木雕。聽說木雕技術高明的匠人,在部落最受尊重。

據傳排灣人的祖先是由百步蛇所生的,所以他們將百步蛇的圖案視為祖靈的象徵,舉凡家屋的簷柱、門扉,或是身上的刺青、衣服的刺繡或其他器物,處處是蛇。

而排灣族的木雕和織繡也令人有驚豔之感,色彩比魯凱族更為豐富、多變化。

坐在頭目所住的家中納涼,一邊觀看牆上的雕刻,有戰士、武器、牛、馬、百步蛇……,遙想當年叱吒風雲的情景,有點遺憾自己沒有躬逢其盛。

走走停停,有些部落的住屋娷\著幾塊石頭,令人納悶,後來才知道,高山族在冬天把石頭加熱,供在室內取暖之用。不知情的人,還當它是小朋友的小石椅哪。有的屋子堭噩袺~骨,這我不怕;但是野獸的首級,可就令人心毛毛的。

九族村裡,硬體建設很有一套,可惜軟體較弱。本來以為在各族村落可看到族人生活的情形,事實上只有一、二族有幾位老人家在編織或刺繡,其他就付諸闕如。聽負責規劃的人說,山胞目前生活改善了,過著「現代的」生活,想聘請他們來村內過「原始」生活,不太容易。而住屋內的器物也不太多,挺可惜的。

各族雖有解說牌,但不夠詳細。幸好手上有本介紹九族的冊子,按圖索驥,才比較清楚。

在陽光下走完全程,流了不少汗。又看了一場山地歌舞表演和雷射噴泉秀。算一算,在這堳搕F四、五個小時。

晚上住在埔里朋友家,是他在南山溪旁的「小別墅」,典型的三合院。夜涼如水,蟲聲唧唧,還有天花板壁虎的吱吱聲,伴我入夢。

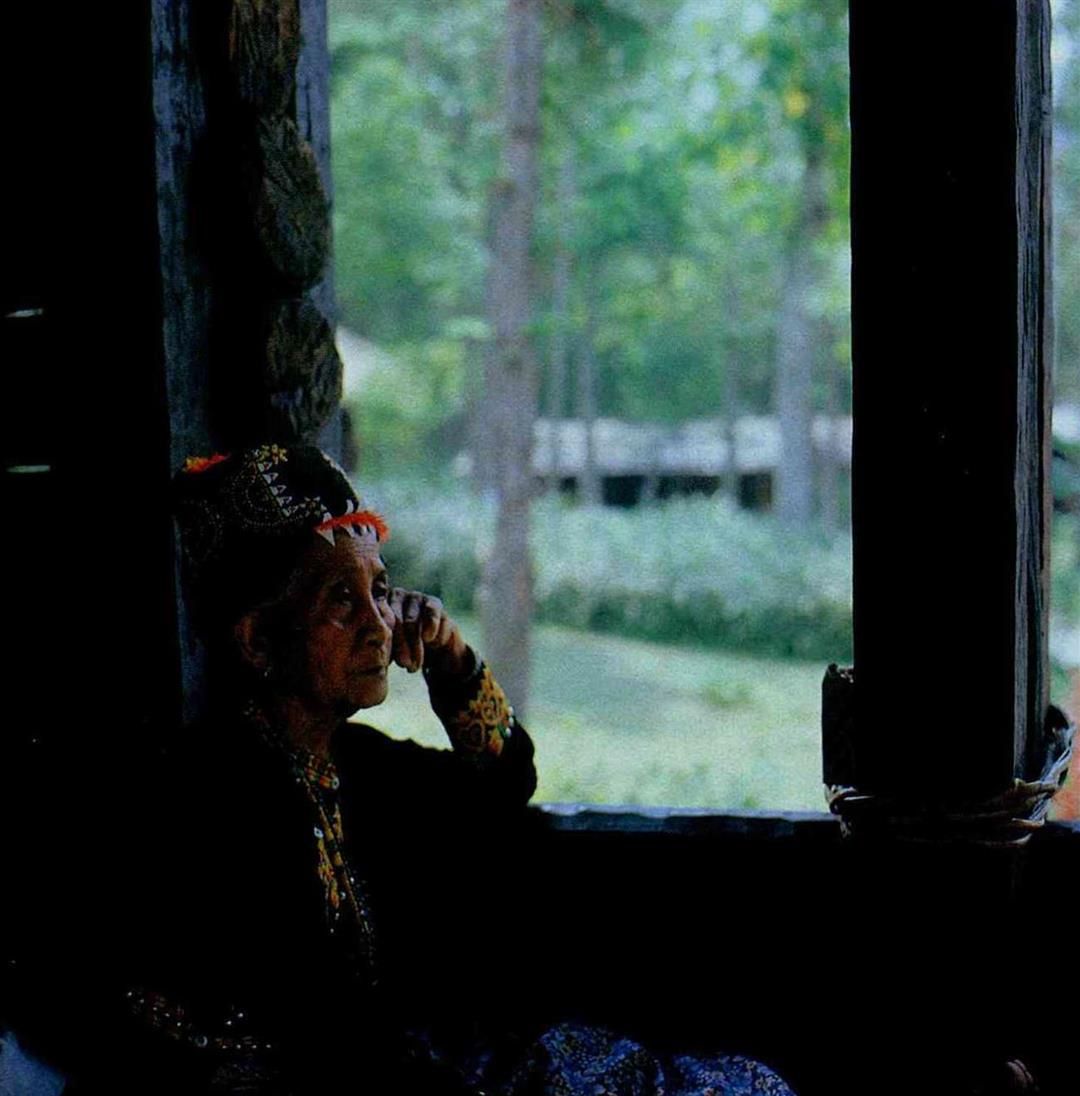

下)沈思的老婦,是九族文化村的「模特兒」,猜猜看她是那一族人?(鐘永和)