大難不死

這部紀錄片終於在八十三年底出爐了,三萬呎膠卷剪成二十八分鐘的紀錄片。由於限於時空的條件及研究資料的足夠與否,片中只記錄了紅燕鷗、小燕鷗、蒼燕鷗、玄燕鷗及白眉燕鷗等五種。

在劉燕明細膩流暢的運鏡下,燕鷗在盛夏展開牠們最精采的生活動態——築巢、求偶、孵蛋、哺育……。

——紅燕鷗一旦找了對象,雄鳥會雙翅下夾地向雌鳥表演求偶式,動作看來像一連串的舞步,雄鳥還會慇勤地叼魚餵牠的意中「人」,以求得青睞,而這種行為被學者稱為「求偶餵食」。

——天氣酷熱時,由於大部分燕鷗的巢幾乎無遮蔽,孵蛋的鳥媽媽會以嘴翻蛋,調整均衡的溫度,或張開嘴喘氣以散熱,或張翅替蛋遮陰,更有甚者,還勤奮地來回水澤,以腹羽沾水來降低蛋的溫度。

——玄燕鷗餵幼鳥的方式和其他燕鷗不同,親鳥先自行將魚吃下,再張嘴讓幼鳥探進牠的口中,吃已反芻過的食物。大部分的燕鷗則直接將魚餵食幼鳥……。

這部片子是劉燕明拍過的生態紀錄片中,最消耗膠卷的一部,是他最感滿意的一部,也為他得到各種鼓勵,包括入圍金馬獎最佳紀錄片,以及獲得蒙大拿州國際野生動物影展環境主題類優等獎。

然而,劉燕明並沒有因此而停下來,他又揮揮衣袖,駕著吉普車,帶著新配置的無線電通話器,至深山林內拍攝下一部紀錄片去了。苦海無涯,回頭嗎?不!

〔圖片說明〕

P.88

(廣告雜誌余瑞霖攝)

P.90

藍天、碧草,燕鷗悠遊其間,無視於一蹲半日、慇勤取鏡的劉燕明,而攝影家所尊重摯愛的,正是這等自然生態之美。

P.90

當紅燕鷗翱翔於廣闊的天際時(右圖),劉燕明的助理通常得坐在小小的遮陽傘下練動心忍性功夫,曾有助理一天當中給女朋友寫了七封信,都是在這個小棚下完成的。

P.92

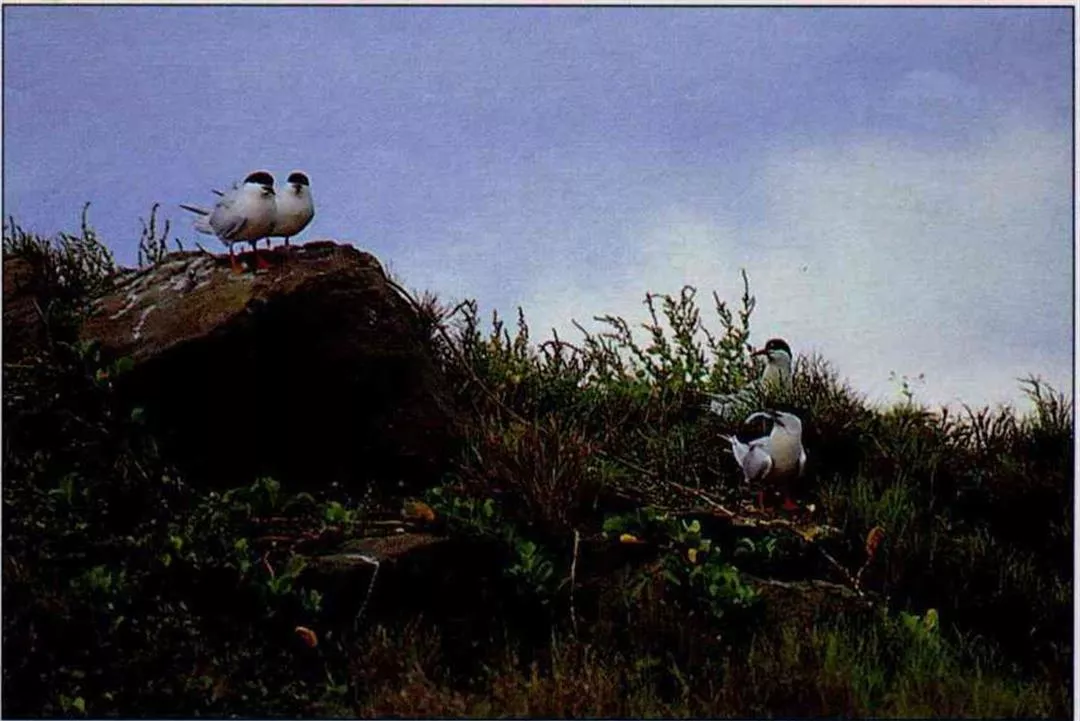

吃飽了的紅燕鷗(上)、白眉燕鷗和玄燕鷗(右上),三五成群地聚在一起聊聊天、理理羽毛,輕鬆一下。

P.92

(下)準備下降、先收兩翼,顯然是人類發明飛行器的靈感來源。

P.92

(右下)燕鷗選擇在此孵育著下一代,是環境還不錯的指標,人類應該努力維護,給過境的鳥兒一個安定的家。

P.93

(左下)玄燕鷗在陡峭的岩壁上居住,又有一身岩石色灰羽保護,使它們膽子較大,鏡頭也可以貼近一點。

P.93

(下)紅燕鷗出雙入對,除非不得已,否則絕不離婚。

P.94

就是這個小浮盆,救了好幾條命。當然在強烈的「北風」中跳得進去,恐怕還要感謝祖宗積德、老天庇祐。(廣告雜誌余瑞霖攝)

P.95

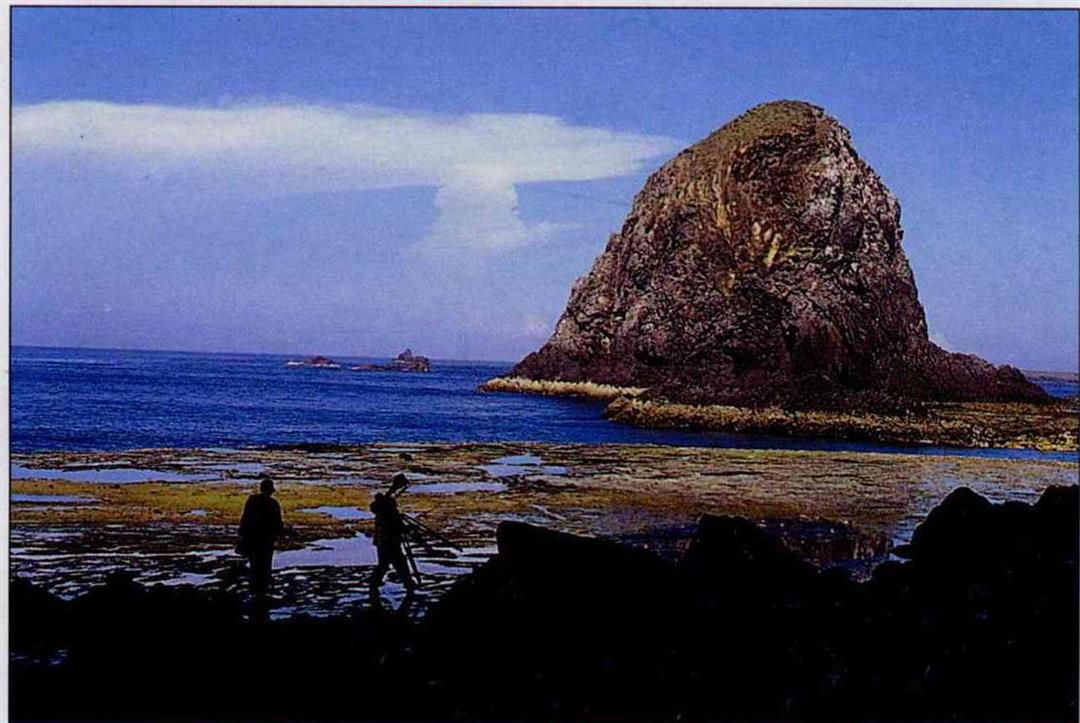

山映斜陽天接水,劉燕明和他的助理卻無暇欣賞美景,要揹負器材,要小心腳下的坑坑洞洞,否則掉下去就來生再見了。

P.96

帥啊!是探戈還是古典芭蕾?

P.97

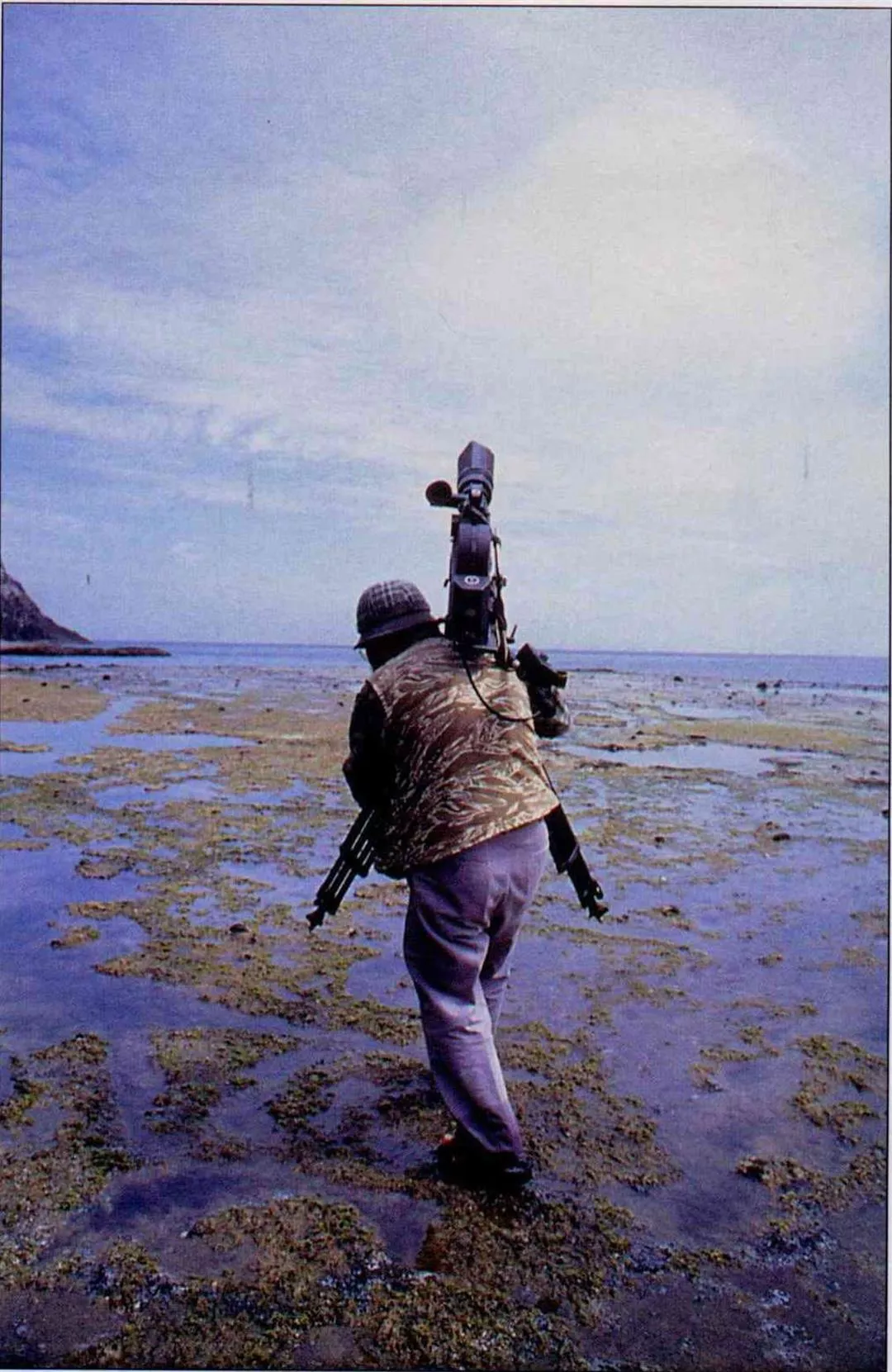

扛著老夥伴,劉燕明邁向前去,是下一站的起點,不是歸程。(廣告雜誌余瑞霖攝)

(下)紅燕鷗出雙入對,除非不得已,否則絕不離婚。(張至善)

就是這個小浮盆,救了好幾條命。當然在強烈的「北風」中跳得進去,恐怕還要感謝祖宗積德、老天庇祐。 (廣告雜誌余瑞霖攝)(廣告雜誌余瑞霖攝)

山映斜陽天接水,劉燕明和他的助理卻無暇欣賞美景,要背負器材,要小心腳下的坑坑洞洞,否則掉下去就來生再見了。(張至善)

扛著老夥伴,劉燕明邁向前去,是下一站的起點,不是歸程。(廣告雜誌余瑞霖攝)(廣告雜誌余瑞霖攝)