這些在地小鎮因產業轉型而漸趨衰退,傳統聚落也因人口流失而瓦解。但80年代後,台灣社會本土意識覺醒,在一波波社區營造、返鄉創業潮的推動下,看似凋零的小鎮,再現新風貌。

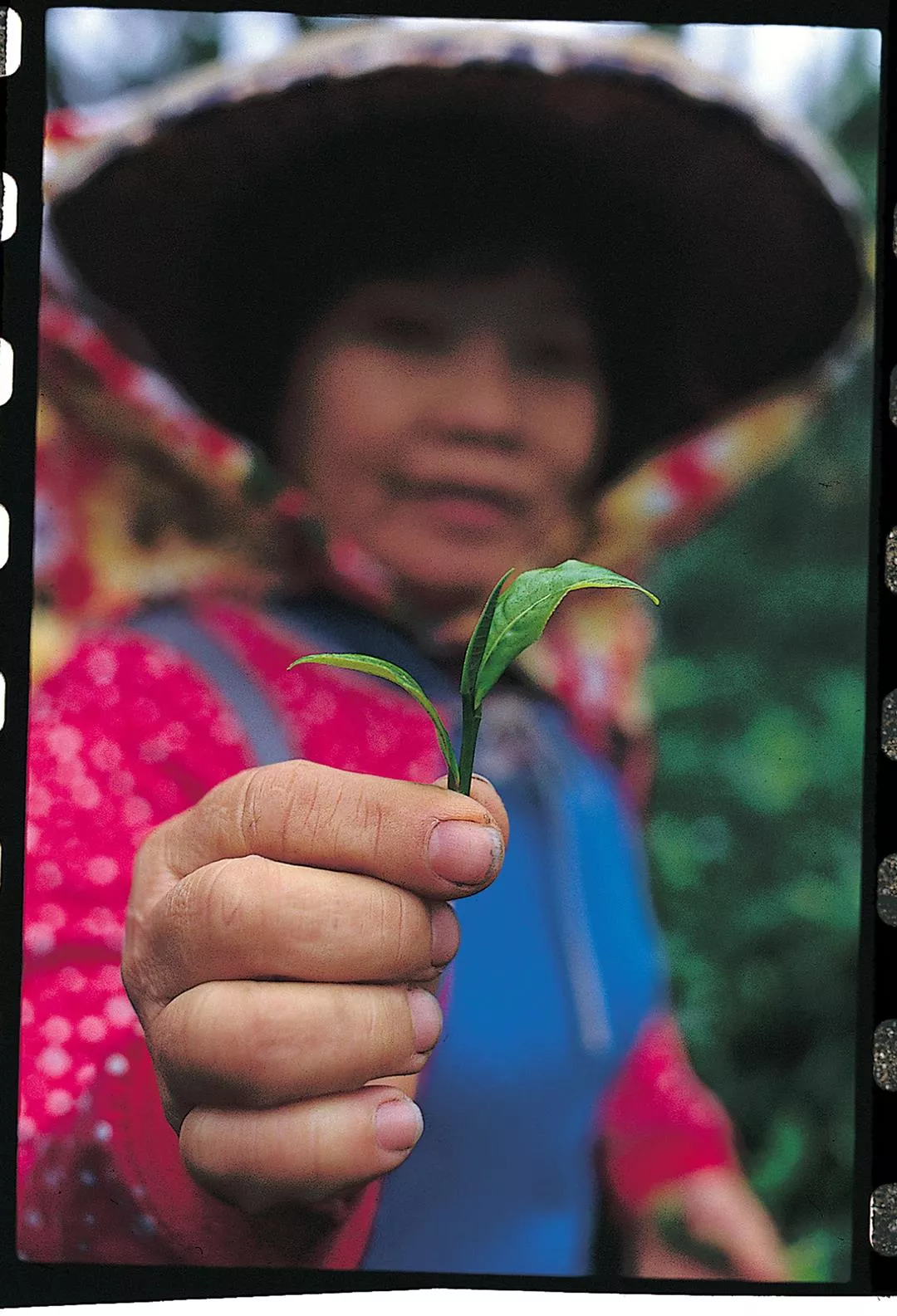

《光華》專題報導這些重新被擦亮的在地明珠。南投魚池鄉的土壤帶酸性,早晚溫差大、多霧的氣候條件,適合紅茶生長,在農委會茶改場魚池分場的努力改良,並以有機、人工採收的方式栽植,培育新品種,命名為「紅玉」的台茶18號,現已發展出自己的品牌。

鶯歌陶燒早有200年的歷史,卻因中國大陸經濟成長,外銷訂單銳減而逐漸沒落,但在業者與地方政府的努力下,鶯歌老街走向文創化、生活化,其中臺華窯更以異業結盟的方式,讓陶瓷成為高檔的藝術品。

還有彰化社頭的織襪業、雲林西螺的醬油味、古坑的咖啡香,都有著父子兩代的傳承與創新故事。小鎮故事多,沒錯,小鎮能賣的就是故事,有空走一趟小鎮吧!聽聽耆老們話當年,瞧瞧年輕人帶入小鎮的創意,讓我們更貼近自己的故鄉,認識腳下的土地。

從醬油、茶葉、咖啡到陶藝,這些再發現的特色,讓小鎮產 業再現光華。

從醬油、茶葉、咖啡到陶藝,這些再發現的特色,讓小鎮產 業再現光華。

從醬油、茶葉、咖啡到陶藝,這些再發現的特色,讓小鎮產 業再現光華。

從醬油、茶葉、咖啡到陶藝,這些再發現的特色,讓小鎮產 業再現光華。