一樣跳舞百樣情懷

根據台灣廣告公司的調查,在青少年時髦的玩意中,如速食店、新潮餐廳、MTV、啤酒屋等,跳舞的消費額最高,一次消費在五十到三百五十元之間,受歡迎的程度卻列名第一。

沒錯,跳舞是一種運動,但青少年如此熱中,教人不得不深思。

「跳舞好哇,痛快、過癮,可以發洩、忘掉煩惱」,一位念高職的男生說。

除此之外,一位退休 D. J. 表示:「絕大部分有看人,或被人看的附帶心理。」

「在這裡,沒有什麼好學生或壞學生,只有跳得好或不好」,一位私立高中的女同學搖晃她的「瑪丹娜」頭說:「只要跳得好,就能出鋒頭。」

一位高職美工科學生應和地說,一般情況,不論是學生或大人,都以學校的好壞判斷學生的價值。到了舞廳可不同,誰舞跳得好,誰就罩得住,什麼明星學校,不但構成不了任何威脅,反而會讓人瞧不起。

「青少年跳舞,表面上得到滿足,潛意識中卻可能是反抗的心理」,政治大學社會系教授黃維憲說:「升學主義下的價值觀,使一些學業成績不突出的青少年,另找其他支柱,和大社會下的優勢文化對抗。就社會學角度來看,青少年跳舞目的只是舒散身心、表現自我,不會妨礙社會秩序,反而可以學習社交。」

一位作家卻擔心,在強烈、直接訴諸官能、歇斯底堛滬絳翐裡,青少年群集卻孤單地各自閉目、狂亂地跳躍和扭動,顯露出令人心痛的空虛。

一樣跳舞,卻有多樣情懷,青少年朋友,你屬於那一種?

〔圖片說明〕

P.13

「且讓我們忘掉年齡的差距,一起在今宵舞向青春。」(鄭元慶攝)

下)電動玩具花樣翻新,一代換一代。(王志宏攝)(王志宏攝)

上)年輕人即使在沒有觀眾的場地表演,仍能自得其樂。(王志宏攝)(王志宏攝)

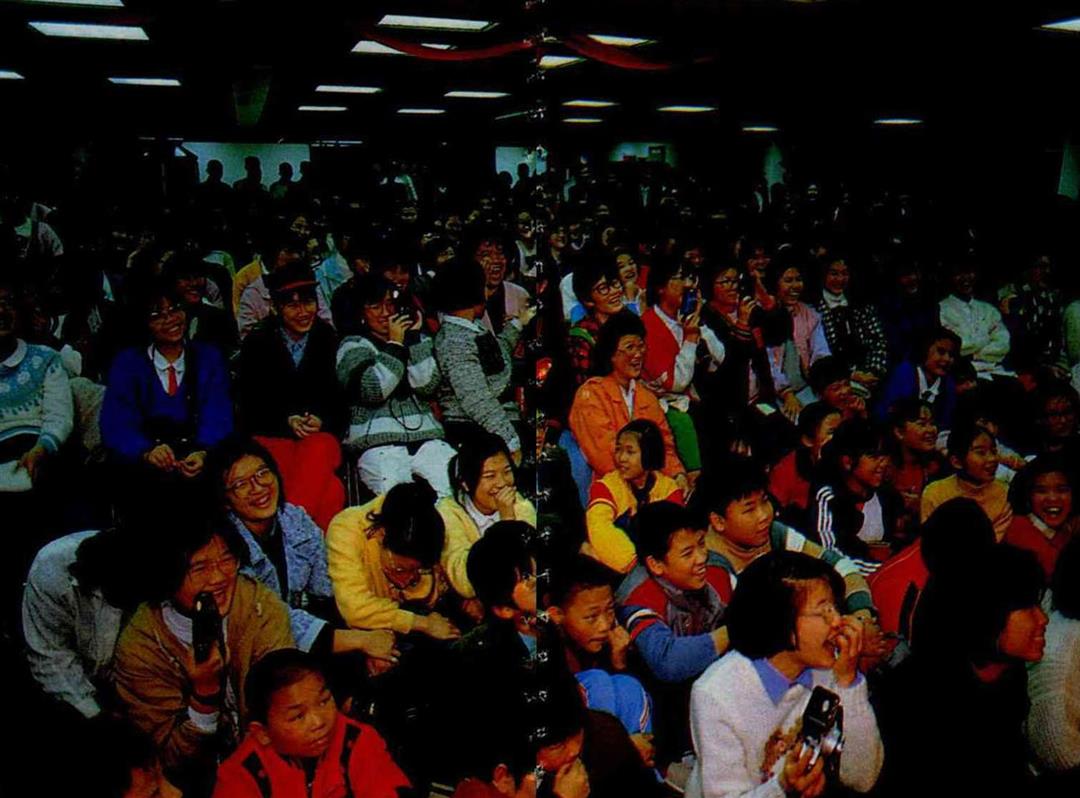

(下)「追星族」鍥而不捨地追逐影視明星,參加各種活動,風雨無阻。(鄭元慶攝)(鄭元慶攝)

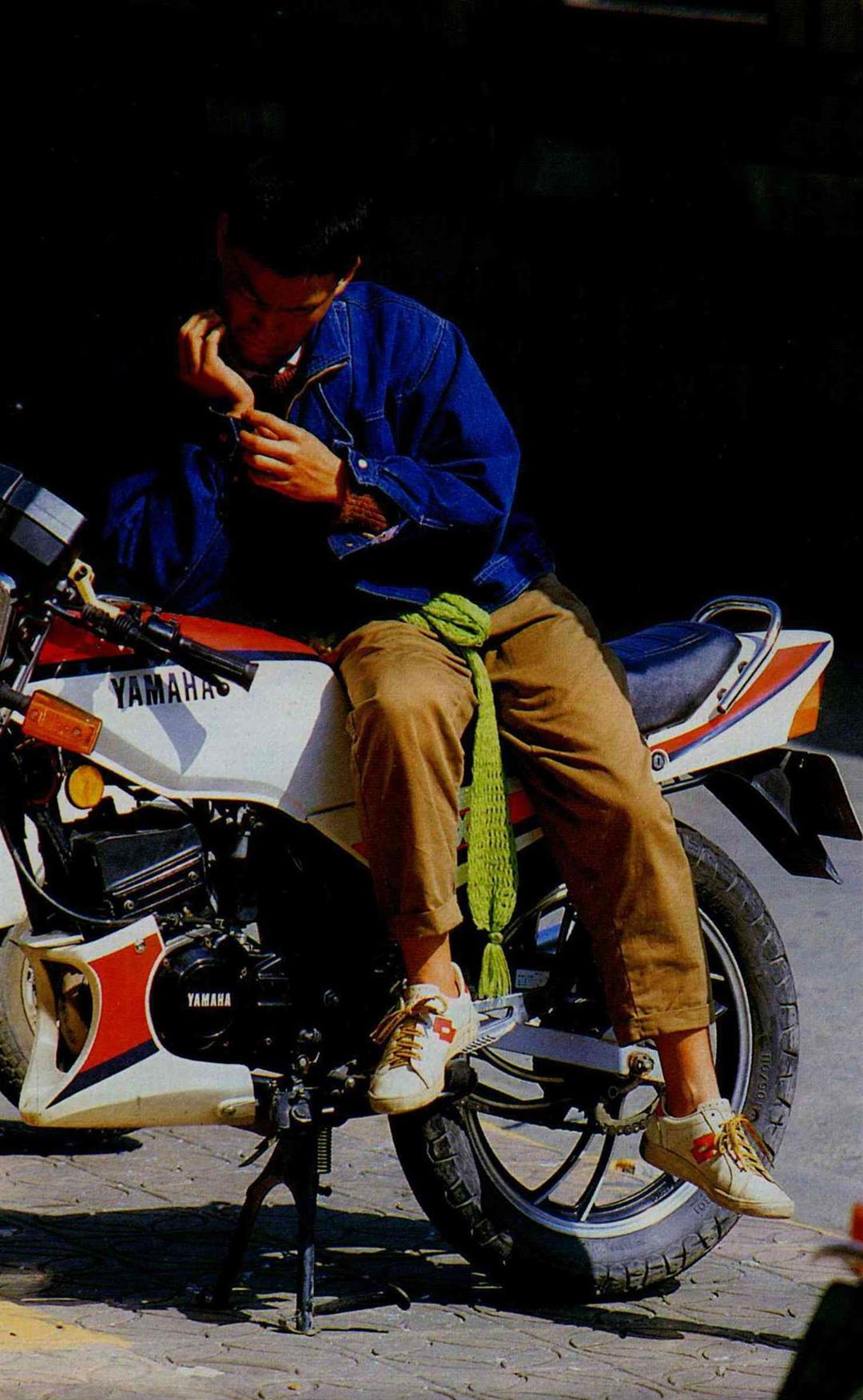

流行就是:穿名牌的球鞋不穿襪?騎著「YAMAHA」機車跑天下?(張良綱)

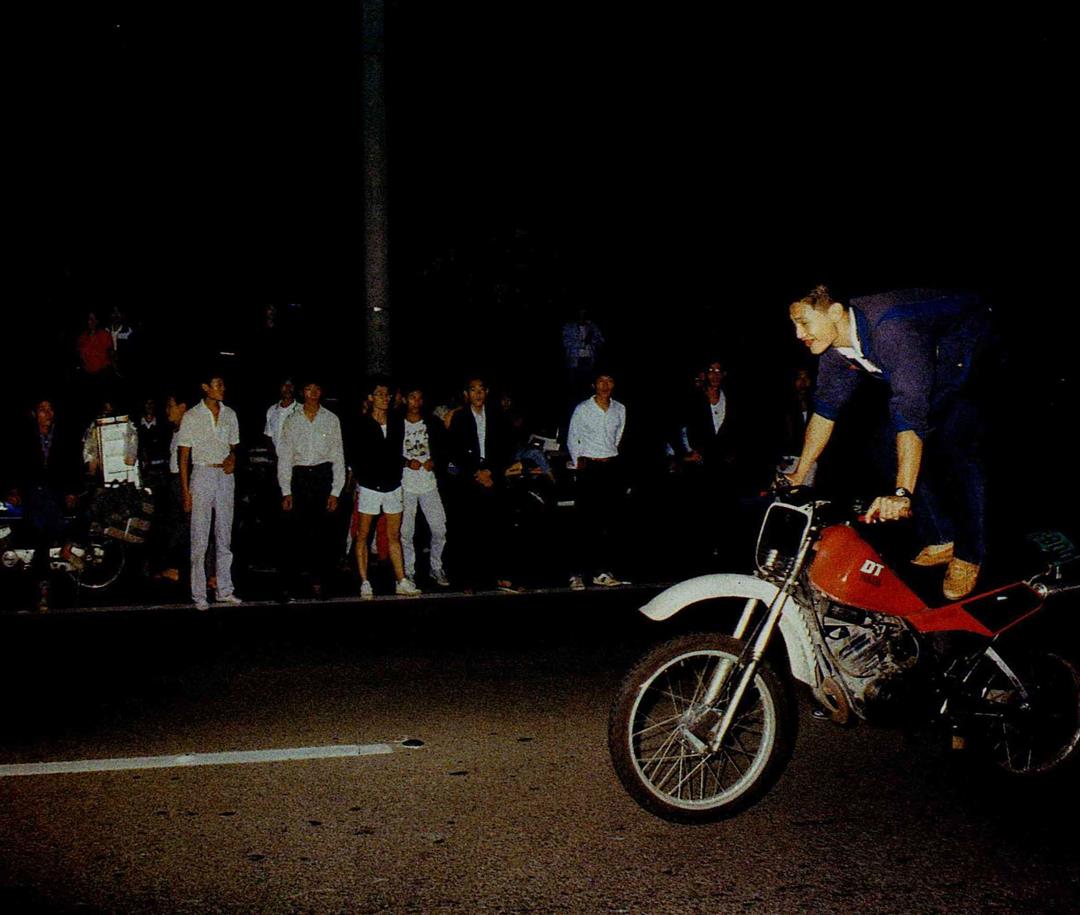

青少年飆車已成為社會問題。(葉清芳攝)(葉清芳攝)