一、

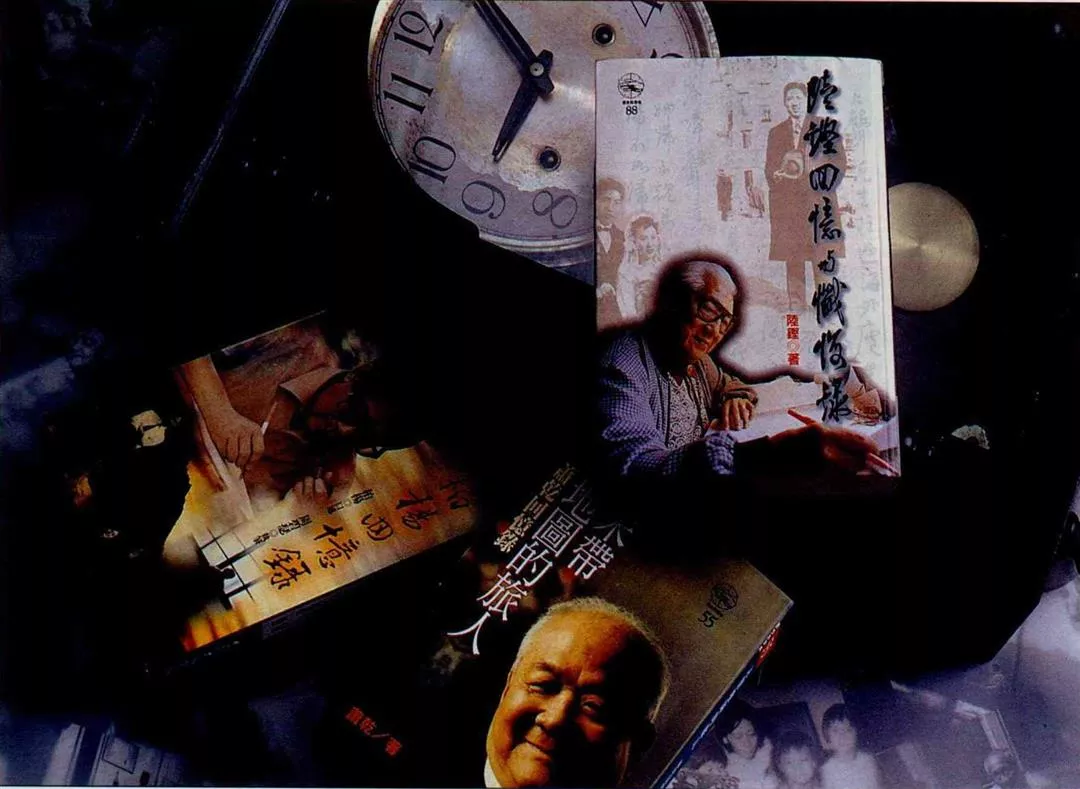

錢鍾書先生寫過一本很有意思的小書,《寫在人生邊上》,冷眼看透人間世情,出筆辛辣而幽默。陸鏗先生剛剛出版《陸鏗回憶與懺悔錄》(下稱「陸著」),厚達六百多頁,橫跨五十餘載,豐富的感情和熱力躍然紙上,讀者很難不感受到他的震撼,這本書算是寫在時代的邊上吧。正如卜少夫先生說的,新聞記者一生記事是歷史長河中必不可少的浮沉泡沫,是歷史的一部分,「也反映了時代,是那個時代不可缺少的見證」(1)。

形容陸著是歷史「浮沉的泡沫」,尤其是出自陸鏗的兄弟卜少夫之口,原也沒有甚麼不敬。逝者皆如斯,擾攘眾生有多少人能夠留下一片雪泥鴻爪?何況陸鏗這五十多年來不斷捕捉新聞,製造新聞,而且更不斷捲入國共鬥爭最高層的風暴,其人其事當然傳奇。他的回憶錄不但寫在時代的邊上,有時候更是寫在時代的中心點上。

司馬文武說得對,國共鬥爭聯手夾殺了獨立自由記者的生存空間(2)。展讀《陸鏗回憶與懺悔錄》、《柏楊回憶錄》、《未帶地圖的旅人──蕭乾回憶錄》和《劉賓雁回憶錄》,我們欲哭無淚,簡直從紙背裡嗅到專制政權劊子手的腐朽惡臭。統治者蹂躪人權,壓制新聞自由,血跡斑斑,後代人也許可以宗教情懷寬恕其愚妄,但絕對不能輕易忘記歷史的教訓。他們四個人記錄的遭遇異中有同:左右專制政權磨滅自由心靈,愚弄人民,個人在時代潮流的衝擊下何其無奈,但獨立人格卻能在特定的時空下創造歷史的浪花。

我始終以為人師比經師更能陶冶記者的風骨與膽識。從前讀外國報業史的書籍,例如《紐約時報一百年》(何毓衡譯),心嚮往之,只是總以隔了一層文化藩籬為憾。如今總算開始有中國記者撰寫他們自己的血淚史。這四本回憶錄拍攝了人與時代的交光互影,反映六十年來兩岸記者在專政鐵輪下苟活的一鱗半爪,應該鄭重推荐給目前和未來的新聞工作者細讀。

蕭乾先生為人平和溫煦,他的回憶錄生動細膩,卻留下一處敗筆:當年他決定拋棄海外一切,奔回去追隨新中國,為此吃盡了幾十年苦頭,甚至奪筆二十年,怎料他在書末一章忙著解釋如何無怨無悔。我們完全尊重個人的抉擇與感受,但是給他這麼一表白,豈不令人詫異整本書想傳達甚麼訊息,而前面各章又何必如訴如泣?坦白說,深刻探索專政的根源方為重點,個人的怨悔何足讓讀者掛齒?就此,我個人比較喜歡柏楊的態度──可以原諒當年刑求他的特務,卻務必把國民黨那個邪惡的戒嚴體制揪出來診斷。

一般中國文人的通病是自大又自憐,諱疾忌醫,息事寧人,內心深處不願意揭自己或社會的疤,因此回憶錄常為尊者諱,為自己諱,覺得往事不可追,待之如過眼雲煙算了。於個人,這容或是不念舊惡的美德;對歷史,這不啻是逃避責任的行為。這種回憶錄讀起來當然不真不實,不感人。在公是公非的面前,小事猶可馬虎,大節萬萬不許糊塗。陸著幸無此虛矯之弊。

一九八五年,陸鏗訪問胡耀邦於中南海,磊落可愛的胡氏為共產黨在歷史上欠陸鏗一筆債而道歉,陸鏗為人坦蕩蕩,有時大而化之,竟回答說大時代個人的災難不算甚麼。這本回憶錄「在可能範圍內」大致實事求是,而且多彩多姿。幸虧他沒有畫蛇添足,要是他穿插了廉價而錯誤的「豁達」,至少在我的天平上,全書可能就會黯然失色。這樣批評似乎苛刻了一點,但我們想知道的,的確不光是蕭乾、柏楊、劉賓雁或陸鏗的個人遭遇,而是他們所代表的千千萬萬人的時代遭遇。人們如果老是拒絕吸取歷史的教訓,哪天重蹈覆轍,也是罪有應得的了。

我說「在可能的範圍內」,是指陸鏗全憑他驚人的記憶力寫作,不像李銳的《廬山會議實錄》有日記或第一手資料為基礎。走過這五十多年的彎曲路,當事人多已作古,求證無門,陸著在潛意識裡包含多少「選擇性的記憶」,哪些事情給時間之網沖刷得更美或更醜,恐怕連作者和讀者都無法確知。對於從剃刀邊緣活過來的老記者而言,縱然這是無可避免也是無可奈何的事,我們還是衷心感謝陸鏗搶救歷史的苦心。他那為爭取新聞自由的坎坷一生,周旋於權勢人物縱橫捭闔的一生,頂天立地的一生,既寫在時代的邊上,也寫在時代的中心,實在值得包括我在內的後來者所效法,所深思。

二、

話說六十年代末,我在台灣讀大學時,陸鏗在昆明再度入獄尚未獲釋──他因言賈禍,響應了毛主席的偉大號召而大鳴大放,其中一條是要求准許民間辦報同共產黨打擂台,以致成為「向黨猖狂進攻」的右派分子。外間對他的生死下落完全未明。我的兩位老師贊嘆平生沒遇見比陸鏗能幹的採訪主任,但格於形勢,他們語焉不詳,也不敢多說。後來,我偷偷到圖書館翻閱「新聞天地」,看到卜少夫寫的〈陸鏗其人〉,然後又見有陸鏗致卜少夫和丁中江的信,以及卜少夫「大義滅親」的聲明。事隔三十年,如今捧讀陸著,回憶對照,後面這些信件往來當在一九五六年左右,也就是陸鏗坐完第一次牢出來,在雲南省當政協委員,自稱「為中共統戰作吹鼓手」而鼓吹「國共第三次合作」的時候(3)。

一九七八年我開始在香港中文大學教書,有一天不意在「南華早報」看到陸鏗從大陸來港的簡略報道,心頭不禁一凜。後來同他見面,就像許多初見他的人,懷疑眼前這位生龍活虎的人物,嘻嘻哈哈,聲宏氣大,跟我們晚輩一見如故,了無代溝,哪像是差一點給蔣介石砍頭、而真正給共產黨在監牢裡折磨過二十二年的衰相?

之後,居然有幸和他同事。他神采飛揚地追述當年往事,聽者無不動容。後來他和胡菊人辦「百姓」雜誌,在紐約辦「華語快報」,一手報道,一手評論;一九八五年訪問胡耀邦,彼此唇槍舌劍,成為胡下台的三大罪狀之一;「天安門事件」以後,又義助許家屯出走美國,使自己上了大陸的黑名單;反正陸鏗無論做甚麼事都轟轟烈烈,此乃後話,書中也有詳細的交代。陸鏗在這本書中既回憶又懺悔,回憶為公,懺悔為己。他對新聞從一而終,對感情逐水草而居,恰是鮮明的對比。我只敢觸及書中有關回憶新聞工作的部分,至於男女私情的懺悔,則最好保留給陸鏗、他的女人們和他的上帝。

將近二十年來,不論在美國、香港或台灣,我忝列陸鏗眾多的忘年交之一。他的故事我在不同的場合已經聽過許多遍,如今展讀回憶錄,雖然還是神采動人,畢竟來得太遲,當然遲來總是比不來好。台灣解除戒嚴,開放報禁,十年於玆,陸鏗當年所面對的蔣氏專制政權如今安在哉?就怕比我還年輕的讀者,因為沒有白色恐怖的記憶,而將本書當作等閑的掌故看。殊不知沒有前人種樹,豈有後人乘涼?新聞自由靠著許多人前仆後繼的爭取,得之艱難,所以必須戒慎恐懼地加以維護。對台灣如此,對大陸、對香港何嘗不是這樣?

本書如果早怳限茼~頭問世,會是甚麼光景?第一,應當會為台灣黨外的民主運動燃點火苗,並與雷震、殷海光「自由中國」以降綿延不斷的自由主義精神先後輝映。但果真如此,陸鏗和國民黨政權的恩怨就愈扯愈不清,更遑論把書在台北出版了。第二,陸鏗可能訪問不到胡耀邦,胡耀邦下台的命運不會因此改寫,但他率真的性格和談話就不會有這麼好的記錄了。

話說回來,七十年代末,陸鏗一離開大陸,就奮不顧身跳入新聞工作的漩渦,爭分奪秒,彷彿一股勁要搶回在獄中虛度的二十二個寒暑,根本無心照顧回憶錄這些不急之物。當時,他雖然痛斥毛澤東的獨裁,卻偶然還有口無心地唱「社會主義的優越性」的調子──當然,只要提得出堅實的論據,社會主義未必不優越。假如陸鏗搶在其他人之先,在林林總總的文革故事還沒有泛濫成災之前,他的回憶錄在國際市場上一定會更轟動,但他的思想相信沒有現在這麼解放。世間事也許就是這樣,失之東隅,收之桑榆。

三、

陸鏗畢生以新聞事業為職志,他是個甚麼樣的記者?世界上很少人像他以新聞為第一生命,他時時不忘交朋友,處處佈置線索;在獄中竟千方百計追查雲南易幟的來龍去脈,在死亡線上還在想「萬人爭看殺陸鏗」的新聞標題。胡菊人稱他為「老虎記者」,司馬文武說他是「永遠奔馳中的野馬」,唐德剛讚美他是個敬業精神天下第一的草莽英雄,徐東濱則譽其威武不能屈。陸鏗自稱是個「自由主義者」,或是「民主個人主義者」(4)。我認為陸鏗首先是個受到孟子浩然之氣薰陶的素樸儒家,其次才是素樸自由主義者,當然其間的聯繫尚待更細緻的學術分疏。陸鏗這股剛氣不必來自書本,他自承受于右任的鼓舞至深,要以報紙作為「新生力量向腐朽勢力挑戰」,破舊立新,為民請命(5)。

陸鏗少年得意,未滿三怴A即出任首都南京「中央日報」副總編輯兼採訪主任。一九四七年,任內在黨報拔虎鬚,揭發孔宋貪污案,轟動國內外,觸怒蔣介石。蔣下令追查新聞來源,陸鏗堅不吐露,又以調虎離山之計保護屬下記者。面對蔣的召見逼問,更慷慨陳詞,說大人而藐之,乃至軟化當朝的態度,儼然有國士勸諫之風。這是一般腐儒所不能及的,也開創了新聞史上真正光輝的一頁。(按:消息來源保密諒是西方自由主義傳來的規範,不是固有的文化。蔣介石對陸鏗的不殺之德,固然有賴國際因素的考慮,但誠如當年民主人士儲安平說的,跟國民黨爭新聞自由是「多少」的問題,等到共產黨一日得天下,可就剩下「有無」的問題了。儲後來果然因為罵共產黨「黨天下」而惡死。要是陸鏗碰到毛澤東,能全身而退嗎?)

我有一次問「人民日報」的老社長胡績偉先生,他年輕投奔延安搞革命,一輩子在黨報的範圍裡思考問題,晚年的民主思想從何而來?他笑道,作為一個素樸的馬克思主義者,他知道黨和國家必須對人民好,如此而已。可見只要好民之所好,惡民之所惡,民主這東西即使沒有甚麼深厚的理論素養,還是可以從生活實踐上體會出來的。陸鏗和胡績偉,一右一左,殊途同歸,居然在「民本」的問題上相遇了。

陸鏗所經歷的新聞生涯當非本文所能概述,但他最特出的註冊商標就是坐牢。他一生除了當記者,就是坐牢,彼此交替不已,彷彿樂此不疲。他幾乎遭國民黨殺身之禍在先,又投身共產黨的監牢凡二十二年在後;出獄,一到海外,好比程咬金聞到泥土的味道立刻復活過來,旋踵間各種言論出擊,又分別上了台灣和大陸的黑名單,自云「可謂百年難逢之異數」(6)。他既做過兩邊的階下囚,又做過兩邊的座上客,其實到頭來還是孑然一介特立獨行的記者。他引張季鸞的話:「記者不坐牢,不是好記者」,又引成舍我的話:「面對牢獄之災,才能表現錚錚鐵骨」(7)。在不畏懼強權上面,陸鏗和自由主義者殷海光是異曲同工的。

但願這些歌頌坐牢的話,只是自我解嘲。環顧世界上政治清明的國家,好記者根本不必坐牢。中國政治原來已經不上軌道,以前的社會結構簡單,分工又粗,新聞附麗於政治的邊緣,缺乏獨立自主的生命;加上陸鏗自己稟賦「愛管閑事」和「自以為是」的英雄個性(8),天不怕,地不怕,於是脫離不了玩政治之火的宿命。介入政治,既危險,又易為人所利用,足為殷鑒。例如他接洽胡適出馬競選總統,殊不知中了蔣介石為了黨內鬥爭所設的圈套。他同閻錫山建立密切的情誼,正負效果相抵,一九四八年閻在廣州拯救陸鏗於國民黨的牢獄之災(罪因是他在「天地新聞日報」正確預測共軍渡長江的地點),翌年陸鏗回昆明接眷,卻被共產黨誤會身負閻所交代的政治任務,幾乎為此喪命。威武也許不能使陸鏗屈膝,他卻可以動之以情。他重情義,以致在許家屯出走的事件上模糊了新聞與政治之間的界限。這些做法似乎都逸出新聞記者的常軌。

新聞與政治應該保持多少距離是門藝術,本無定論。原則上,要近得令新聞人物信任,可以採訪到獨家消息,但也要遠得冷靜超然,獨來獨往。不管如何,黏得太緊總是不好。經歷這許多風浪和橫逆之後,陸鏗作了總結:「新聞是新聞,政治是政治,不要陷入政治的泥坑」(9),違反這個原則的人重者喪生,輕者敗名,聞者足戒。一九七六年,我有機會訪問剛卸任的美國總統褔特,問他對白宮記者的窮追猛打有何感想,他說:「我知道他們有他們的事要做,希望他們也知道我有我的事要做,彼此互相尊重。」角色分明,權利與義務確定,這才是政治與新聞的安全距離和正常關係。

四、

陸鏗的苦難反映中國的苦難,他身處的時代是中國報人從純粹論政過渡到半專業化的時代。

在世紀之交,早兩三代的文人,他們以報紙作為啟迪民智和救亡圖存的工具,評論國是,針砭時局,動員群眾。報導信息反居次要。其中之佼佼者,如王韜,如康有為、梁啟超,如孫中山,無不以天下為己任,博學多聞,多才多藝,簡直是文藝復興式的士人。現在再也找不到那種縱貫橫通、崇山峻嶺式的方面人物,那個時代已經一去不復返了。

及至二怴B三十年代,中國報業觀念受到西方的影響,新聞的分量愈來愈重,開始發展出一套相當成熟的新聞理念,尤其是「大公報」提出「不黨,不私,不盲,不賣」的原則,竟與西方報業追求新聞客觀、言論獨立的意識互通。從蕭乾的記敘可以看到「大公報」如何比同業更努力開拓新聞的領域。張季鸞以「不求權,不求利,不求名」自勉。中共罵該報對國民黨「小罵大幫忙」,其實它一直是左右受敵的。當時中國工商蕭條,社會單元,交通不便,「大公報」的銷路有限,但它的歷史地位始終無有出其右者,老報人如徐鑄成和蕭乾數十年後仍對它懷念不已,豈是偶然?

陸鏗進入新聞圈那個時候,不論中外,記者的社會地位都不是高高在上,而是低低在下的。甚至三十年前,台灣民間尚以「文丐」狀之,名門世家子弟不為也。說來叫人汗顏,中國新聞史的研究至今一片荒蕪,使我們無法全面暸解中國記者的出身、意識、階級和社會流動。但我們知道,新聞工作看本事,不重學歷,只要有本事不怕沒出頭,何況新聞事業滿足一些理想青年的浪漫情懷,所以它一向是有志的困苦青年參與社會、改善生活的捷徑。蕭乾和陸鏗的例子說明:走投無路時,投奔新聞的道路,未始沒有一片馳騁的天地。

在彼方,「紐約時報」幽默專欄作家Russell Baker調侃自己說:「一九四七年(入行時),做報紙的準輸定。夢想賺大錢、討富婆的男人幹醫、法、商或工去了。像我這樣沒本事做賺大錢的工作,可以進研究所當教授;教授賺錢少,但社會給他們蓋的圖章不錯。對比之下,報人占據社會的底位,好人家才不讓女兒嫁他們。他們被看作一群喝爛酒、講髒話、不修邊幅、衣服發臭、負債累累、不受歡迎的流浪漢。」(10)。Peter Rand 在刻劃《中國通》記者時說:「本世紀初期中國所吸引的美國人,如非適應社會不良者,至少可說是孤獨者和做夢者。其中很多有名的怪人就是記者,這就不足為奇了,因為新聞這行業向來吸引不同流俗的人。」(11)美國新聞界也是在過去幾十年逐漸走向專業化的道路。

前後數十年,說來諷刺,中國新聞自由最充分的時期是軍閥割據,最寬鬆的地方是三不管地帶的租界和殖民地。可惜「大公報」的自由獨立精神後來非特沒有繼續發揚光大,反而隨著時局的阢隉動盪而異化,報紙又先後給國共兩黨化為喉舌了。一般論政者往往像在寫策論,向上諫言,名義上是為民喉舌,為生民立命,其實是憑借儒家一些簡單的道德觀念臧否人事。就算他們來自下層的農村社會,他們改變了階級屬性以後,未必聽得見其所來自的社會在嘶號。他們實在沒有暢通的管道探求民隱。

四十年代末,政權變天的前夕,陸鏗他們那一批青年在南京「中央日報」,居然可以走「先日報,後中央」的路線,在勁敵中迅速建立新聞報導的權威地位,現在回頭看都覺得不可思議。蔣介石在大陸雖無力全面專政,但他在處順境的時候還能容忍一些逆耳之言,至少沒有趕盡殺絕;當時有許多親共報刊屢封屢出,例如從一九三六年到一九三九年,胡績偉在成都辦了怞艇Z物,查封一次辦一次,只要換個名登記,連內容欄目都不必變。可是一旦蔣介石處於逆境,則企圖以鐵腕全面緊縮言論。初退台灣,蔣尚未統攬權力,「中央日報」仍勇猛可觀,每遭當局以「黨報不像黨報」為斥。後來,淪為「有中央,無日報」,那張報紙乃江河日下,以至於名存實亡。國民黨撤到台灣,退無死所,自四九年起至八七年期間,它對新聞的壓制比在大陸有過之無不及。而國民黨的殘暴比共產黨又是小巫見大巫。陸鏗的回憶錄在一定的程度提供了見證,也描繪了怳懂d慘的側影。

如今,港台的媒介拜賜於自由的政治環境,發達的經濟基礎,多元開放的社會結構,打破傳統森嚴權威秩序的枷鎖,終於有條件孕育自由獨立的新聞體系了。現在記者是受薪的中產階級,訓練完整,生活安定,地位提高,他們不必看權貴的臉色討生活,也不必人人虛妄得要以天下為己任,更要緊的倒是做好專業分內的工作,讓大家在自由競爭的市場上一決勝負。市場不必萬能,但利之所在,讀者為大,記者的眼光必須常常看下,不是一味只看上。我不是說傳統中國文人論政一無是處,或是專業分工一定比較進步;其實,專業化也有窄化、工具化、技術化的危險,何況市場壟斷愈來愈抹煞異見,這些問題牽涉非常廣,我目前不敢妄斷。社會分工愈細密,專業化是必走之路,大勢所趨,無可抗拒,問題是如何結合傳統士大夫的抱負與現代專業精神。這是百年來未有的最好契機,萬勿錯過。

五、

我借題發揮這許多,最後是回到書本身的時候了。陸鏗的朋友們說他粗中有細。在他細一點的時候,寫作材料豐富,宏觀微觀交叉並舉。例如他在蔣介石面前陳詞那一章,就把整個時代氣氛烘托得極為出色,栩栩如生。在他不是那麼細的時候,斧鑿之痕便昭然。例如,「中央日報」總編輯李荊蓀是個怎麼樣的人,他處理新聞持甚麼態度、經過甚麼掙扎,他怎麼捲入權勢場域的龍爭虎鬥(為甚麼找他做替罪羔羊?),他怎麼被迫害,心境如何(他沉痛地說這是上世的業報,不許家人探監),儘管坊間已有若干零星的記載,他的患難弟兄陸鏗應該可以寫得更好,但這一段記敘反失之平面化。陸鏗提到「新聞天地」弟兄之間的歧見(12),以及反右到文革之間的獄中生活,都沒有交代。至於書中描寫大陸獄中的性生活和蔣緯國夫人的猝死,除了與全書的脈絡格格不入,也未免為了嘩眾取寵而嫌草率。

當然,最重要的還是「意義」的問題:拜讀這六百頁以後,除了知道有趣的掌故以供談資以外,讀者得到甚麼啟發?請原諒我吹毛求疵,我覺得陸鏗通篇講出了很多現象,可惜對其深層意義似乎解釋不夠。陸鏗不是沒有這個識見,可能志不在此。他寫過一篇學術論文,分析蔣介石和毛澤東對新聞的控制,實發人之所未發。我很想進一步知道,從這麼多敘述中,他如何看這幾十年來中國新聞界的起伏變化,記者如何在大變局裡保持自我而不隨波逐流,他同時代的記者在泰山壓頂之下如何反映民之所好,新聞界如何與權勢建立合理的關係,海外媒介(包括港台和北美)對中國的民主進程有何貢獻。許家屯說陸鏗「批毛不批鄧」,我覺得陸鏗對人太有興趣,有時候會低估表面看不到的結構因素。

蕭乾特別推崇陸鏗在訪問胡耀邦時所用的「逆勢法」:彬彬有禮,然後用冷箭射出一些尖銳的問題,逼得對方無處可躲(13)。司馬文武也說陸鏗讓人先跑野馬,再想辦法把他拉回來,對方就不由自主講了許多會後悔的話(14)。我很同意他們的評價,覺得陸鏗訪問胡耀邦不讓意大利記者法拉奇訪問鄧小平專美。可惜陸鏗沒有在書中分析這個技巧,我們只能把這個訪問當作原始素材,不能聽他現身說法,這對新聞後進毋寧是一大損失。至於陸鏗的訪問捲入胡耀邦的失勢,則是中共最高層權力「內部鬥爭的外在化」,找藉口而已。

總之,這是「中國第一記者」寫的有血有淚有骨有肉的歷史記錄。我常想,中國記者有誰像陸鏗闖過這麼多江湖、惹過這麼多禍,有誰比他更敢批逆鱗,有誰吃的苦頭比他多,有誰比他更富爭議,有誰在他這把年紀還站在新聞的第一線上?答案是沒有,沒有。我想如果他當年不自投共產黨的羅網,如果他不吃二十二年免費的牢飯,如果中共沒有把他當統戰對象放出來,如果胡耀邦不因他是統戰對象而接受他訪問,如果他不跟海外左中右獨的三教九流各路人馬來往,這隻老虎記者會變成甚麼?這一連串的「如果」只能臆測,當然不會有答案。這隻森林裡的老虎被關在柵欄裡寫了這本回憶錄,我們同情之餘,也向他致敬。

附註:

(1):《陸鏗回憶與懺悔錄》頁623

(2):同上頁6

(3):同上頁339

(4):同上頁519

(5):同上頁41

(6):同上頁1

(7):同上頁230

(8):同上頁153

(9):同上頁213

(10):Growing Up, 1989, p.57

(11):China Hands, 1995, p.21

(12):《陸鏗回憶與懺悔錄》頁471

(13):同上頁456

(14):同上頁7

p.126

書名:陸鏗回憶與懺悔錄

編者:陸鏗

出版公司:時報文化出版

企業股份有限公司

售價:450元

p.128

人們如果老是拒絕吸取歷史的教訓,哪天重蹈覆轍,也是罪有應得的了。

p.129

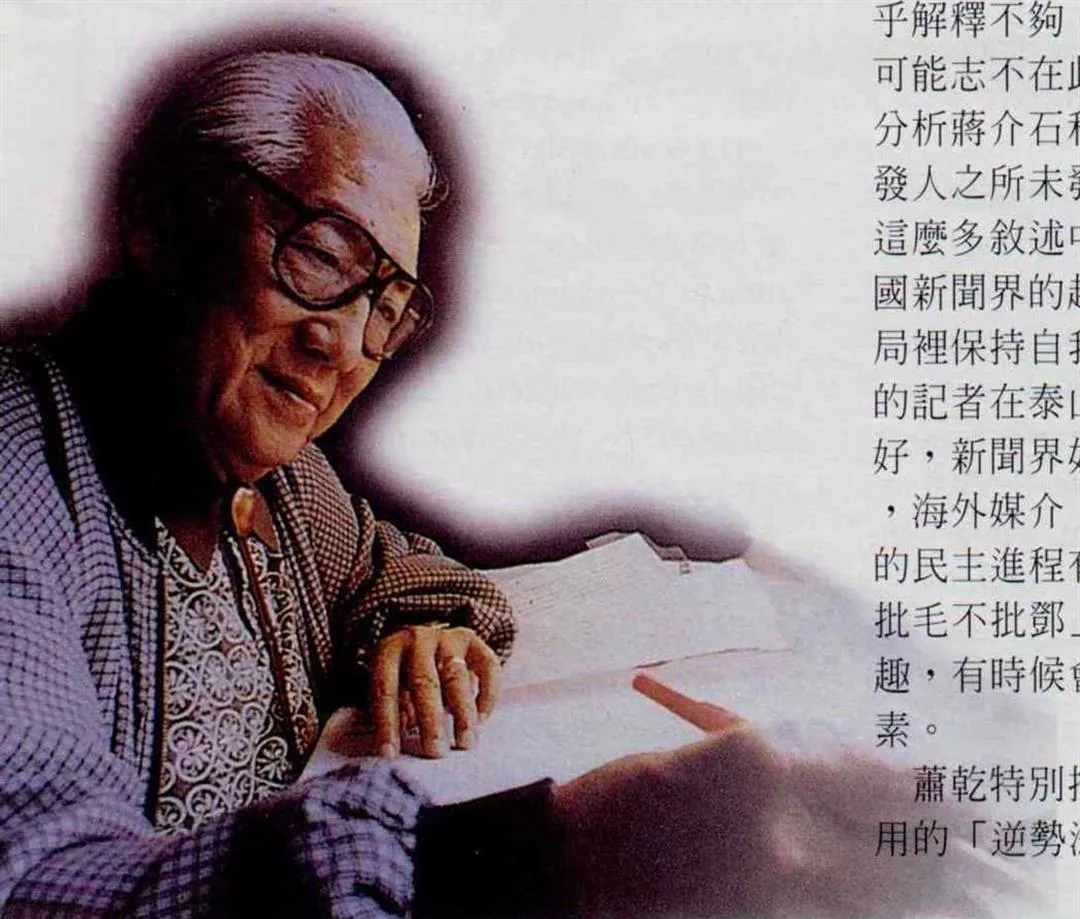

老記者行遍天下,參與歷史現場,反映時代變革。蕭乾、柏楊和陸鏗都曾因工作影響而坐牢多年,他們的故事多少也是所有走過那個艱苦時代的中國人的故事。(卜華志攝)

p.130

「新聞是新聞,政治是政治,不要陷入政治的泥坑。」

p.132

現在再也找不到那種縱貫橫通、崇山峻嶺式的方面人物,那個時代已經一去不復返了。

p.134

社會分工愈細密,專業化是必走之路,大勢所趨,無可抗拒,問題是如何結合傳統士大夫的抱負與現代專業精神。

人們如果老是拒絕吸取歷史的教訓,哪天重蹈覆轍,也是罪有應得的了。

老記者行遍天下,參與歷史現場,反映時代變革。蕭乾、柏楊和陸鏗都曾因工作影響而坐牢多年,他們的故事多少也是所有走過那個艱苦時代的中國人的故事。(卜華志攝)(卜華志攝)

「新聞是新聞,政治是政治,不要陷入政治的泥坑。」。

現在再也找不到那種縱貫橫通、崇山峻嶺式的方面人物,那個時代已經一去不復返了。

社會分工愈細密,專業化是必走之路,大勢所趨,無可抗拒,問題是如何結合傳統士大夫的抱負與現代專業精神。