先天不良,後天失調

但是,在蒐集資料的過程中才發現這個工作相當艱鉅,一來是能找到的片子太少,二來是台灣氣候潮濕、炎熱,底片容易發粘、褪色。

當井迎瑞從葉鴻偉處得知,當年台聯影業公司老闆賴國材家中存有台語片時,馬上就趕了去。在賴先生兒子賴宗佑的帶領下,來到貯藏底片的倉庫,眼見片子的外殼滿是灰塵、油垢,至於片子則因「年久歲深」質料變得很脆,鐵鏽也很多。

「本來父親公司拍的片子全都在,可是片子多,太佔地方,所以後來搬一次家就淘汰一批」,賴宗佑說。

淘汰的底片像垃圾一樣任人丟棄,或淪為襯衫的領襯,或被一格格剪下附在糖果裡,當做小孩子買糖果時的附獎。

李詠泉說,目前能找到最早的台語片,是邵羅輝先生民國四十七年拍的「蛇郎君」,在這之前,一片空白。

「現在主要的工作是,儘量讓手上的底片不要再繼續惡化下去,而且還得四處打聽散落在外的片子」,有心整理台語片資料的井迎瑞說:「反正能做多少,就做多少。」

〔圖片說明〕

P.108

滿布鐵繡、灰塵的老底片,終得重見天日的機會。

P.109

電影資料館同仁正在士林大都片廠幫台語片「整容」。

P.110

童話片「大俠梅花鹿」外景現場,導演張英(右)在一旁指導演員拍戲。(張英提供)

P.111

由於賣座奇佳,「天字第一號」一口氣拍了五部續集。(電影資料館提供)

P.111

「乞丐與藝妲」由白虹、矮仔財主演。(電影資料館提供)

P.112

圖為「反派人物」吳炳南與田清在「丟丟咚」一片中演對手戲的情形。(吳炳南提供)

P.113

歌仔戲是初期台語片題材的主流。(上下圖分別由電影資料館、李泉溪提供)

P.114

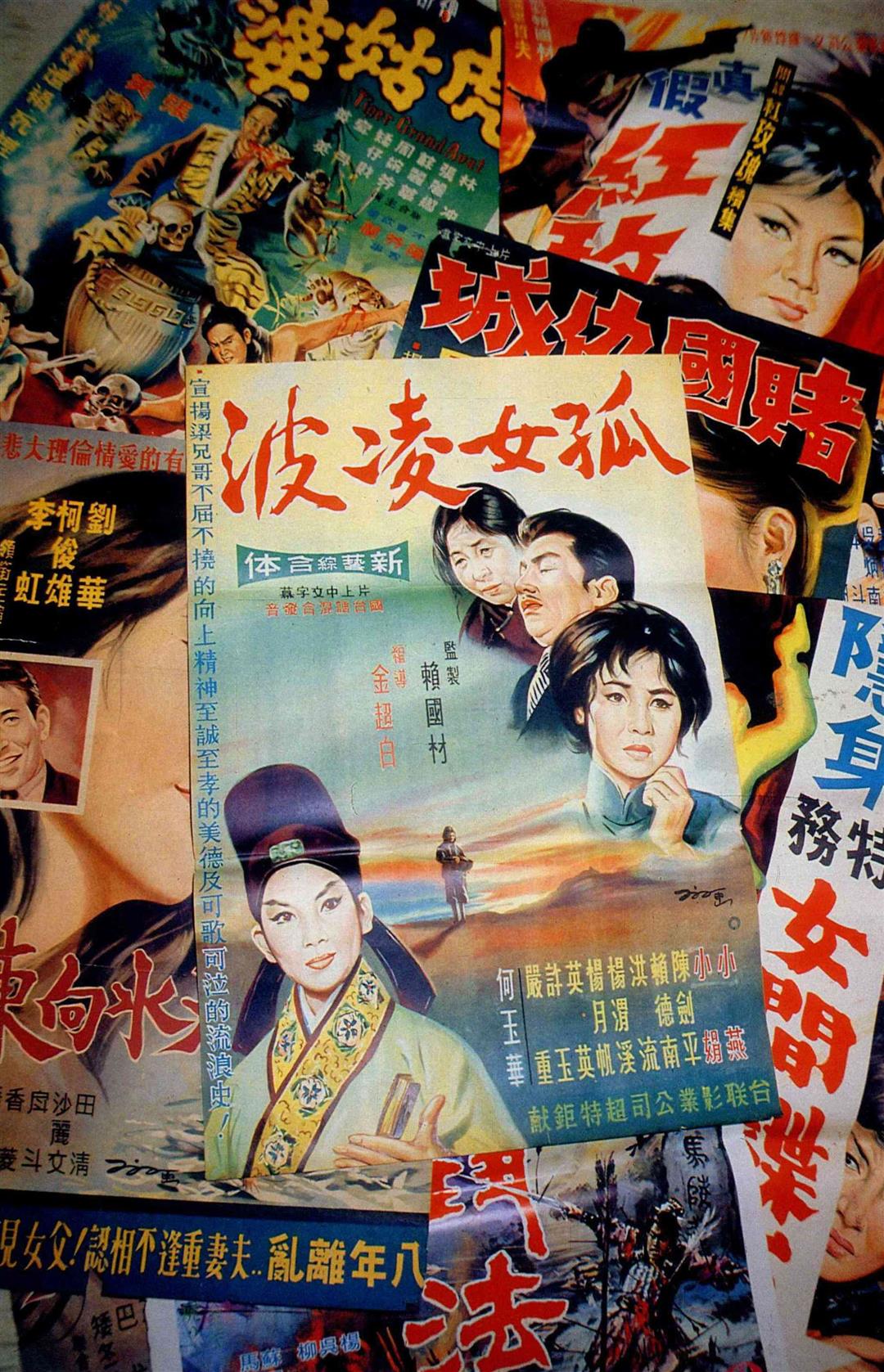

由海報中,可以大致看出當年電影的題材類型。

P.115

泛黃的台語電影劇本和分鏡表,已成「骨董」了。

由海報中,可以大致看出當年電影的題材類型。(楊文卿)