更長的八千里路

彭芸教授指出,若是從提供資訊的角度來看,「八千里路雲和月」的節目中,凌峰的訪談過程、問話技巧,乃至取樣的代表性及其引申,都不太合乎新聞學原則;但由於它是娛樂節目的性質,如目前一段風情介紹後加一段訪談的處理方式,在目前綜藝節目的型態中,亦未嘗不是一條新路。

彭芸指出,「八千里路」的風格目前已被普遍接受了。

彭芸並不贊成製作單位再做太大的改變。但她認為,未來的八千里路,若要提供更多的資訊報導,則須加強更有廣度及深度的訪談,如此才可將節目從entertainment(娛樂)的層次,提昇到infortainment(娛樂資訊)的層次。

經常關心媒體運作的一名資深記者指出,目前的情況是,大家對大陸資訊太饑渴了,因此只要是稍為可看的大陸題材節目,就教人矚目,也教人對它有更多的期待。

由於節目受歡迎,電視公司要求製作單位增加播出集數和時間,這對他們而言,是一種肯定,也是一種壓力。需要大量時間、人力、心力才能完成的節目,能在這種壓力下保持品質和水準嗎?

播出了兩個月,不可否認,「八千里路雲和月」已成為「值得一看」的節目,它如何能滿足大家愈來愈多的期待,則是它將面臨的更大考驗。

〔圖片說明〕

P.50

(左)走遍大江南北,越過春夏秋冬,工作群走了何止八千里路?!

P.51

(右)通俗節目,但做得不俗,凌峰這樣形容他的節目。(張良綱攝)

P.52

北平天安門前的學生們爭看製作群錄好的帶子。

P.52

從開放探親到湄州媽祖回娘家,「八千里路雲和月」不讓歷史留白。圖為福建的湄州媽祖廟。

P.53

台籍老兵也是「八千里路」報導的重點。

P.53

油條、燒餅、豆漿和老鄉,故鄉的街頭鴻爪,就是現成的好題材。

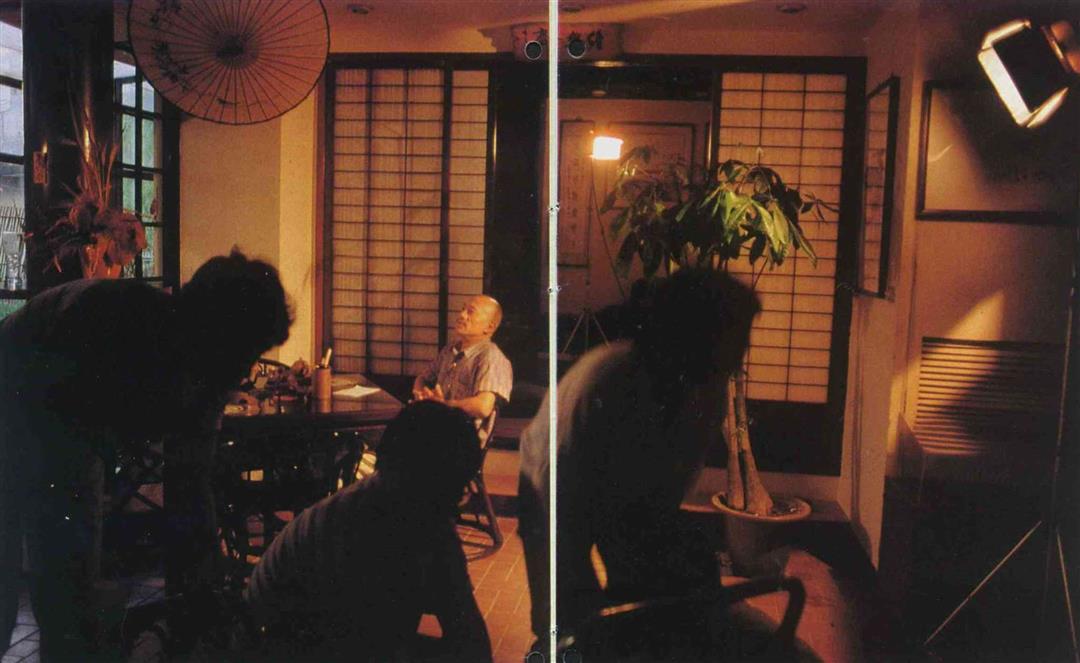

P.54

台北北投一家優雅的茶藝館,是製作群錄片頭和片尾的地方。(張良綱攝)。

P.54

「八千里路雲和月」說的是「台灣人」的「大陸觀」(張良綱攝)。

P.55

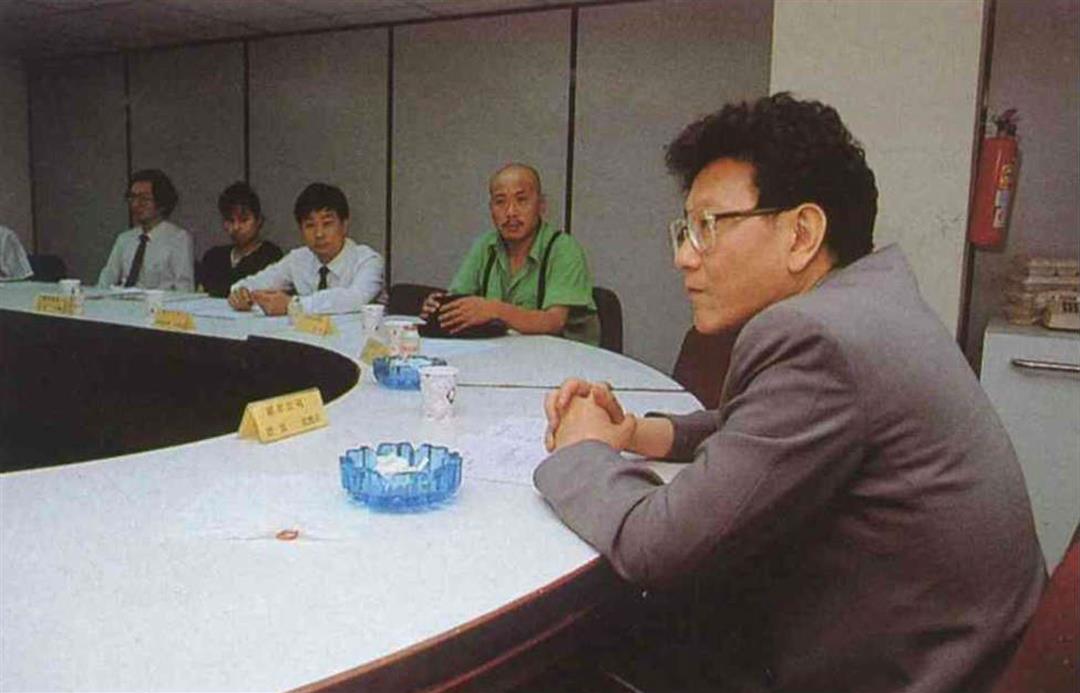

凌峰和出資人——威京投資開發公司總裁沈慶京的結合,促成了「八千里路雲和月」的誕生。(張良綱攝)

八千里路雲和月」說的是「台灣人」的「大陸觀」(張良綱攝)。(凌峰提供)

凌峰和出資人——威京投資開發公司總裁沈慶京的結合,促成了「八千里路雲和月」的誕生。(張良綱攝)(張良綱攝)