華人地球村

《光華》的足跡多次來到華人移民人數最多的美國。

1988年,記者來到(1910~1940)華工到美國淘金、移民入境前被拘留審查的天使島,這個位在舊金山北方的小島上,曾拘留17萬5,000名華工,牆上留下的詩句:「悶處埃崙尋睡鄉,前途渺渺總神傷。眼看故國危變亂,一葉飄零倍感長。」(埃崙意為Island)道盡了當年華工的忐忑與辛酸。

1970年代,也是華人移民美國人數倍增的時期,10年之間,從40萬人倍增到80萬人,之後持續增長到110萬人。

《光華》先後造訪紐約皇后區有「紐約小台北」之稱的法拉盛,感受國、台語皆通,鄉音無改的親切;全世界最大的中國城──紐約曼哈頓下城,歷史痕跡更是處處可見。

在接受良好教育、從事專業工作、打入美國主流社會的新移民身上,看到美國華人逐漸扭轉了過去不是經營餐廳就是洗衣店,因而被冠上「半是薑味,半是洗衣粉味」戲謔稱號的刻板印象。

而在南太平洋小島大溪地的華人,多已不識中文,頂多只能講一點客家話,但他們卻熱心地蒐集有關中華文化資料,每週定期聚會討論,十餘年如一日。

美國西岸有座城市「舊金山」;非洲南端,則有一個「新金山」。南非華裔也有新舊之分,不同於早期來南非胼手胝足打拚的老僑,多經營雜貨零售、餐館業;1970年代來自台灣的新僑,則以投資、經商為主,許多勞力密集的「夕陽」工業,到此搖身變為「旭日」工業。

提到唐人街,不能漏掉號稱「全世界最氣派、最安全唐人街」的日本橫濱中華街。國父孫中山首次起義失敗後,流亡海外,先後赴日15次,很多時候便是下榻在橫濱中華街內。這個日本最大的中國城,百餘年來歷經關東大地震、橫濱大空襲,上個世紀九〇年代,華人搭「中國熱」的便車,舞動金刀金鏟,炒出中華料理的一片天。

投資移民

1980年代,紐澳投資移民興起,新一代華人挾著資金、技術、商業管理經驗,勇敢奔赴。這批彷彿經過「揀選」、非富即貴的投資移民,有人為追求更好的居住環境,有人為子女的教育著想,選擇出走他鄉。

1996年,紐、澳公開反亞裔,「黃禍再起」的氛圍密佈。《光華》記者走訪紐西蘭,告訴大家,第一個將紐西蘭乳製品外銷的是華人;紐西蘭的奇異果,原來也是來自中國的「移民」──獼猴桃。

2011年,《光華》再訪澳洲台灣新移民的大本營布里斯本。布市在1997年與高雄締結姊妹市,有「陽光之州」的美名。過了一、二十年藍天、碧海、好天氣的日子,有人繼續過「三夫」生活(農夫、漁夫、高爾夫);有人選擇回台打拚,獨留女主人在澳洲當「單棲媽媽」;也有人努力尋找機會,打定主意要在此定錨扎根。而在台灣出生、澳洲長大的第二代,挾著混血性格與雙語能力優勢,比第一代更具有穿梭南北半球,來回兩地之間的能力。

在世界宛如地球村的今天,國際流動越來越普遍,安土重遷已不是主流想法,移民路上,你來我往,早已成了一條進退自如的雙向道。

「不是猛龍不過江!」過江之後呢?海外華人有如一把撒向全球的種子,在世界各地開出不一樣的生命之花。

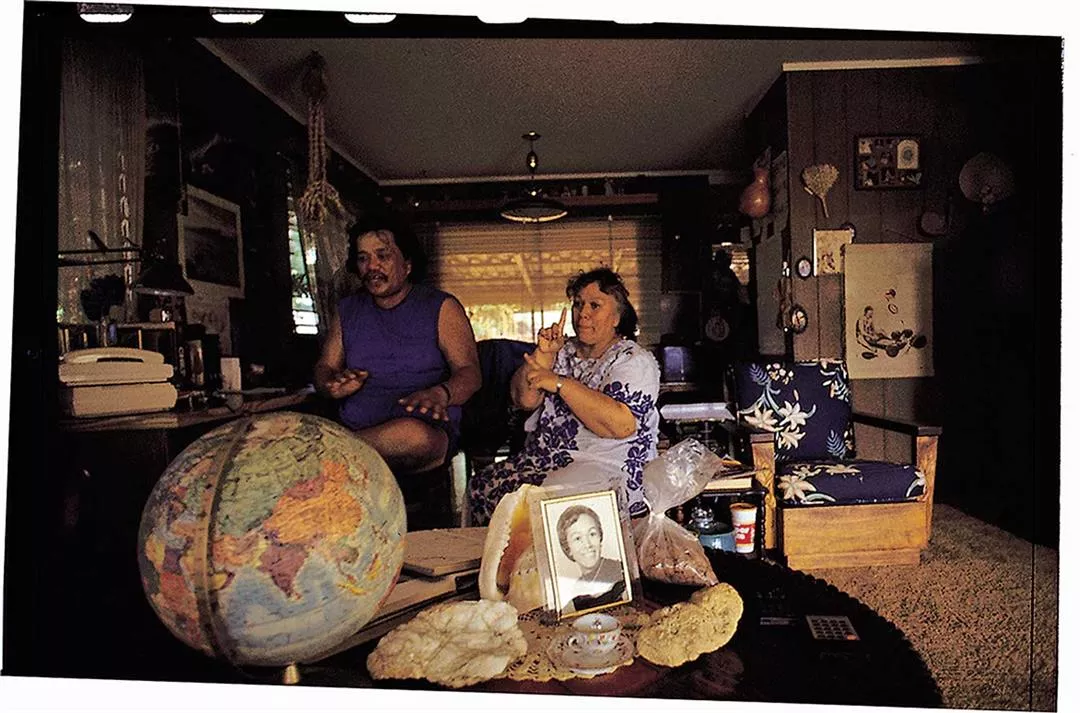

圖中的夏威夷媽媽有四分之 一中國血統,桌上年輕時的 照片,更是風韻十足。