張著7隻大眼睛的六腳章魚

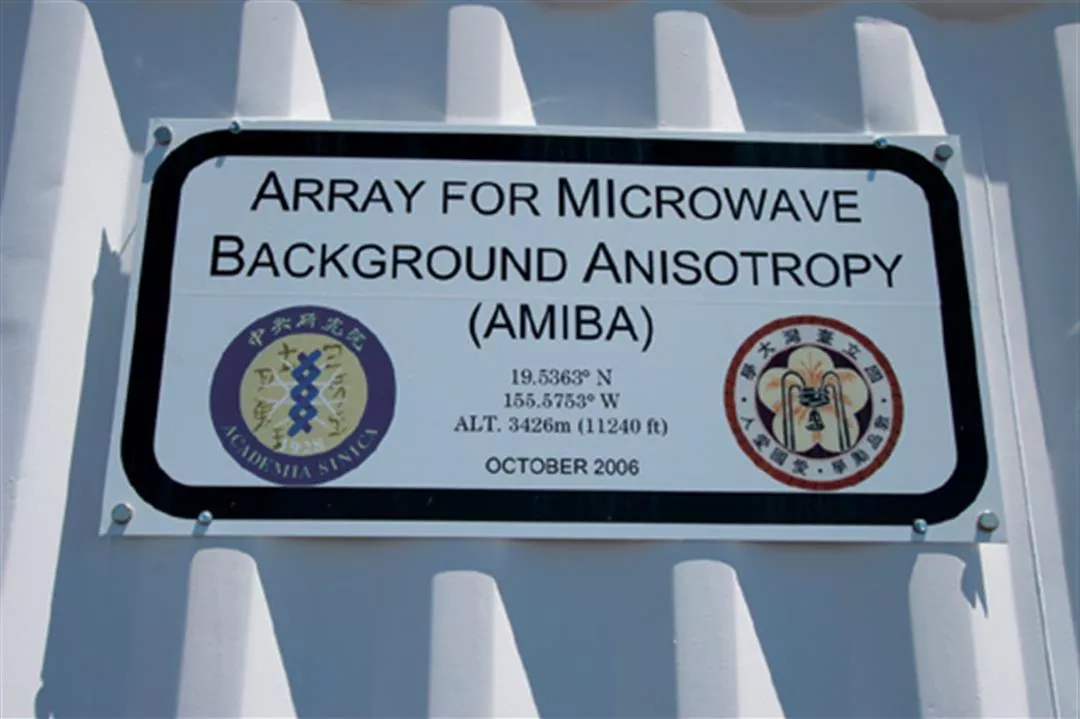

AMiBA設置地點是在標高4,169公尺的大島第二高山毛納洛峰山腰上,海拔高度約3,426公尺。這座火山位於希洛城西南部,上山車程雖然不長,沿途卻滿是蜿蜒崎嶇。

「叩、叩、叩」,從機場租來的福特汽車,車體底盤屢屢傳出和火山岩擦撞的聲音,聽了叫人心驚。舉目望去,沿途均是廣漠無邊的灰黑色火山岩。「好像來到了外太空!」這群電機系研究人員驚呼,眼前所見,就如同許多影片所描繪的火星影像,似真似幻,難以言喻。

巔簸了兩個小時,一行人才抵達基地。AMiBA外型跟一般人印象中、有著巨大鏡頭的光學望遠鏡大異其趣。它的主體由6隻機架支撐著被研究人員戲稱為「大白」的六角形平台,平台中央則安裝著7個直徑60公分的碟型天線,看起來就像在科幻片才會出現的裝置。

中研院天文所派駐夏威夷的工程師韓之強介紹,AMiBA主要由機架、平台、碟型天線、接收機、相關器、混波訊號處理器、中頻訊號處理器及電腦控制等9大系統組成,「六軸平台的每一隻機架都可以任意伸縮,可導引碟型天線指向天空中的任何地點,整個設計就像一隻活動靈活的六腳章魚。」

記者坐上昇降機,騰升至離地5公尺的高度,居高而下俯瞰望遠鏡的構造。由於AMiBA屬於「陣列」型望遠鏡,平台上的7個碟型天線,可任選2個為一組同時運作,觀測組合總計達21種;為了讓隱藏在浩瀚星空中的各種資訊無所遁形,這睜著7隻大眼睛的六腳章魚身手矯健,平台不但可隨意翻轉,還可自轉正負30度,最低則能調整到與地面夾角僅30度的角度觀測。

毛納洛峰基地高掛著AMiBA望遠鏡的解說,該座望遠鏡是由中研院天文所及台大合作建造,因計劃是中研院前院長李遠哲促成,所以又稱「李遠哲陣列望遠鏡」。