亟盼有新人接棒

目前,實驗已邁入第四年,陳教授說:「今年的計畫是大量採集十多種有抗菌作用的海藻,抽出並純化其中有效的成分,並分析它的化學構造。」

做了一輩子的化學研究工作,年近七十的陳教授還有三年就要退休了,不禁令人聯想到新人接棒的問題。

陳教授搖搖頭,感慨地說:「台大理工科系的學生,很多都是一畢業就出國深造,然後說不想回來了,這實在是很遺憾的一件事。不過,也有不少留學生,心中一直懷著報國的熱忱,學成之後,放棄當地一流的研究環境和優厚的待遇,回到國內來貢獻所學,為提攜後學者和提昇國內的學術研究環境盡心獻力。像生化系的許隆隆副教授就是一例,她拿到美國俄亥俄大學醫學院的生化博士,在民國六十六年回台大生化系任教,而且在去年當選十大傑出女青年,她回國幾年來,無論在教學和研究工作上,都非常努力盡責,對學生、對系方、對學校,都很有貢獻的。」

無論各行各業都需要有專家和人才的參與,才能有進步有發展,科技方面更是如此。我們都衷心期望能有更多的有心人,關懷國內的科技環境,從國外帶回新技術、新觀念,共同來推動國內科技進一步的發展。

步出化學研究中心,走在廣大的台大校園中,有兩個男生騎著單車呼嘯而過,排球場上則正在舉行一場男女排球混合賽,都洋溢著青春與活力。這個國內首屈一指的學府,不知曾培育出多少優秀學子與傑出人才,如今又有多少遊學或定居異域?不知他們在國外,是否偶爾也會回想起母校的種種,因而興起「不如歸去」之感——回來為這群學弟、學妹們做一點事吧。

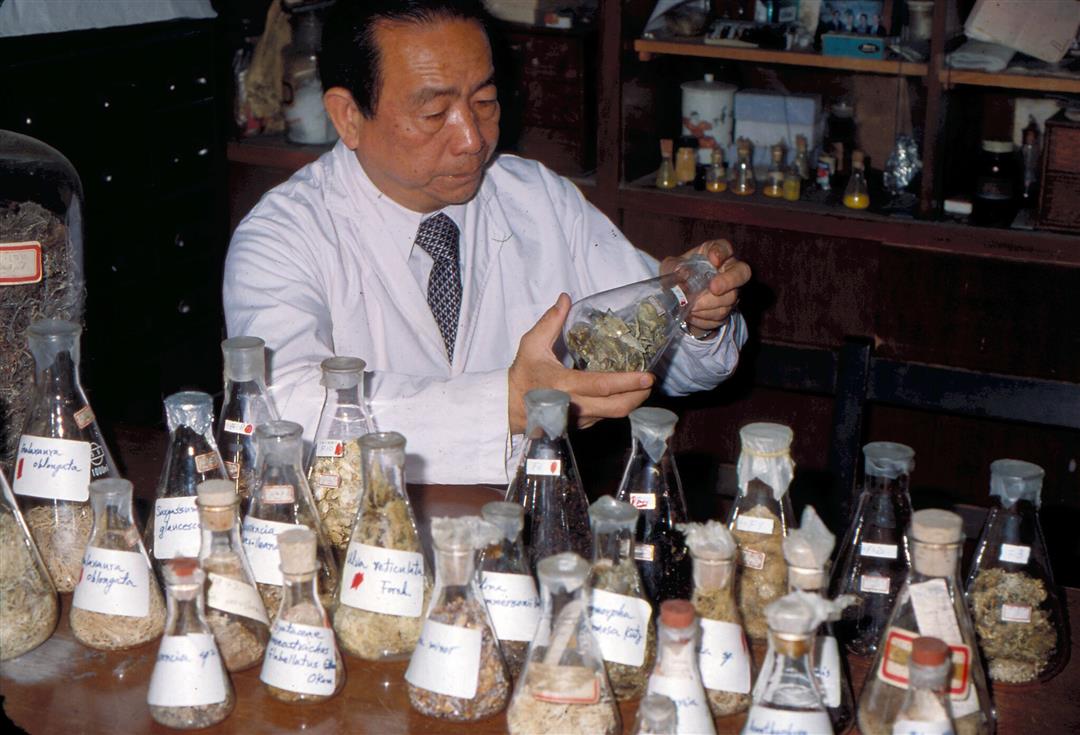

陳發清教授畢生獻身研究工作,玻璃瓶內都是他研究過的植物。