收藏古物,只是暫時保管

那是民國六十六年的事,單單運費,一天就要花新台幣一萬七千多元,加上給大頭目的購買費用,一共花了近新台幣四十萬元。

石像搬下山後,高業榮將他們以鐵皮覆蓋,置於院子裡。以後,不時有年輕的古樓村民前來觀看他們祖先的雕像,高業榮也都熱情款待,一點不嫌麻煩。他說:「這本來就是他們的東西,我只是幫他們保管而已。」

三年前,有個外國人出新台幣三百五十萬元,想要說服高業榮出讓,但他沒答應,他說:「我買進這些山地文物,只是因為害怕它們損毀或流落國外,絕無一點牟利之心。所以以後我若因故不能保管,必須託付給別人時,也一定會守一個原則:必須是愛惜它們,且能妥善保存的國人或國內機構。」

除了石雕,高業榮所收藏的山地文物共六百多件,包括了食、衣、住各方面的器物與飾物。

高業榮有一子一女,太太是小學老師,對於他熱愛山地文化、一有空就往山地跑、買文物又所費不貲等事,高太太不僅毫無怨言,且給他最大的支持,她說:「山地古物的收藏,使我們家的精神生活十分豐富。以購買石雕那一陣子來說,雖然我們必須籌錢,設法請工人、租卡車,還要擔心東西在搬運時受損,但我們覺得那是在做保護文化資產的事,讓山胞子孫將來還能看到他們祖先的東西,我們感覺很有意義。」「我家小孩也都喜歡這些東西,假期時還常全家一起上山呢!」

由於經常的來往山中,高業榮結交了許多山地朋友,並分別和來義、筏灣兩村的大頭目結拜兄弟。

高業榮說:「十幾年來,我們締結了很深的情誼,所以現在我到山地部落,他們都相當禮遇我,甚至把我當成親戚,舉行婚禮和重要祭典時,都邀我參加。」

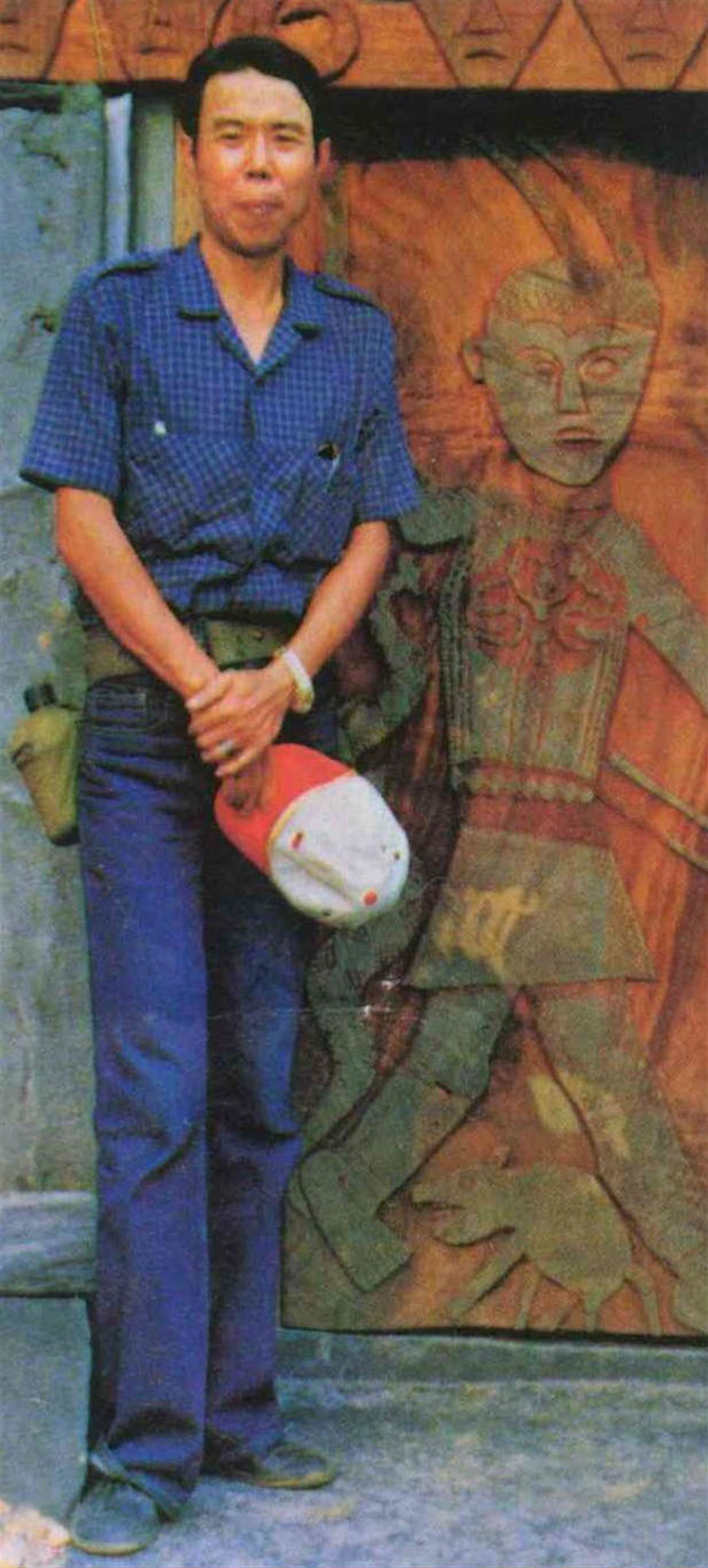

高業榮在山胞家門口留影。和其他山胞住屋一樣,這一家的大門和門楣上都有人頭及蛇紋雕刻。(楊永山.高業榮)