自我選擇的命中註定

王榮裕,1960年生於台中戲劇世家,祖父謝連枝為日治時代「彩連社」班主,母親謝月霞4歲時過繼給彩連社當養女,13歲就以「囝仔小生」聞名,及長,更以「稍聲小生」(聲腔沙啞)走紅。謝月霞台前風光,婚姻卻不美滿,王榮裕記得,年幼的他第一眼見到父親,是隔著監獄的鐵窗叫「爸爸」。

後來在台北「新大春歌劇團」團主三顧茅廬下,謝月霞將3個孩子留在台中,隻身前往台北,古亭戲台成了她的天下,一個月演出32場戲。8歲那年,父親忽然出獄回家,帶著他們包了部計程車,到台北找母親。

「那天母親在一片剛燒過稻草的農地搭台演出夜戲,飾演薛丁山,父母在後台發生嚴重口角,甚至動手打架,氣急敗壞、一臉濃妝的母親突然跑到我的面前指著我大罵。我雙手各牽著一個年幼的妹妹,往蒼茫的黑暗中走去,一心只想逃離現場。」王榮裕從此痛恨歌仔戲,儘管母親在戲曲界聲名大噪,但學校資料的職業欄裡,母親永遠是「家管」。

台中中山醫專肄業後,1983年,王榮裕進入大眾電腦公司工作,5年後升任軟體工程部小組長及工程師。擔任主管後,總覺得人生似乎還有缺憾的王榮裕利用閒暇,開始學習攝影、交際舞等課程。一回,看到報紙一則小小的招生公告,且是數百人才錄取40人的激烈競爭,他居然考入當時極熱門的蘭陵劇坊培訓班,同年進入「優劇場」成為團員。

回想自己兜了一大圈,竟然還是進入劇團,王榮裕自嘲說這是「自我選擇的命中註定」,註定這個出生於戲劇世家的孩子,血液裡早就潛藏的表演基因,終究要透過演出迸發火花。

1990年,為了參與優劇場長達3年的「溯」計劃,王榮裕辭去電腦公司工作,展開台灣民俗田野調查,廣泛學習民間廟會儀式、陣頭小戲與原住民祭儀……。同年,參與已逝的台灣藝壇鬼才陳明才創作的《七彩溪水落地掃》演出時,他才驚覺,這不就是母親一直在表演的劇種嗎?難道這也是藝術嗎?

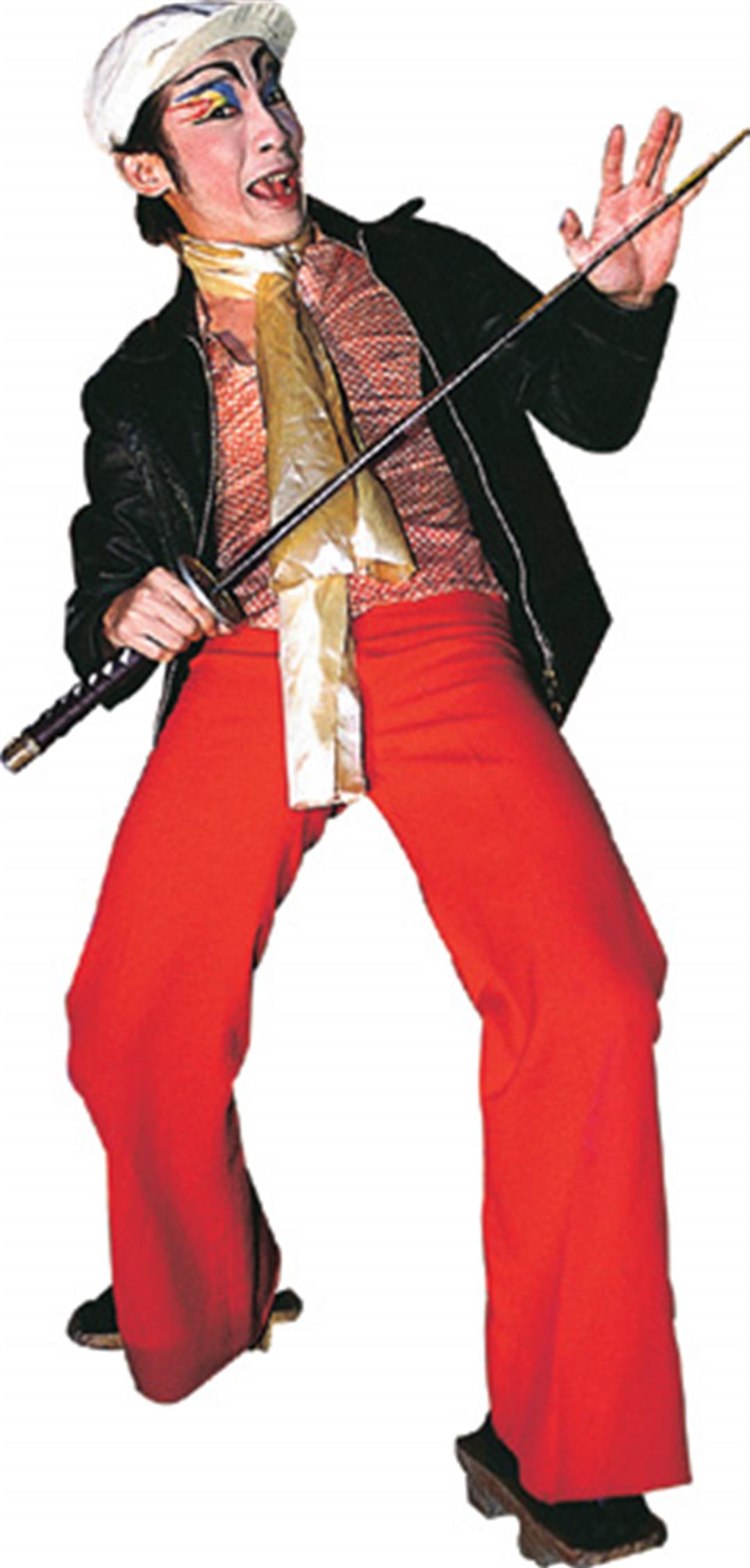

金枝演社首創將「胡撇仔戲」搬上現代劇場,並以「落地掃」式的戶外演出,高度發揮野台魅力。圖為《台灣女俠白小蘭》在嘉義東石鄉演出一景。