重又接觸故國家園

這種情形,隨著最近鐵幕逐漸開放、共產主義潰散,又有了新的轉機。前些時候,有一批訪問團從「外蒙」首府庫倫(烏蘭.巴特)來到美國,「當我發現經過三、四百年的分隔,他們講的話居然和我們的沒什麼兩樣時,內心真是很激動!」吉佳如此描述。

和故國同胞的往返眼看著便將日益頻繁。目前定居豪爾鎮,一向關心民族歷史的諾仁去年才回蘇俄境內的「喀爾瑪克自治共和國」探親,他帶回來許多介紹故國的畫冊、書刊,每逢年輕晚輩們造訪,就忍不住拿出來解說一番……。「共產黨垮了,我們的族人可以解放了!」正因為如此,最近三個月來,喀爾瑪克社區似乎一直籠罩在濃濃的興奮、期盼中。但話說回來,他們知道,就算自己的國家復國了、自由了,也不過就是一個值得振奮、慶祝的好消息。至於他們自己呢?四十年來的自由、富裕,他們已經習慣做一名「美籍喀爾瑪克蒙人」。大草原上的遊牧生涯,畢竟離他們很遠了……「再過卅年,年輕一輩恐怕沒有人再講喀爾瑪克語,也沒有人懂得喇嘛教義了——悲哀嗎?當然是很悲哀的!」吉佳略帶傷感地說。但蒙古人是堅韌樂觀,不喜歡多愁善感的。能夠把握現在、踏實地活過,才是最重要的吧!

〔圖片說明〕

P.95

典型的喇嘛廟宇,正是喀爾瑪克人的精神依歸。

P.94

回首望故鄉,這位七十六歲的青海老喇嘛也不禁惘然。

P.96

在自由、富裕的美國境內生活,真是他們夢想不到的幸運。圖為吉佳和瑪莎的結婚照。(吉佳提供)

P.97

諾仁收集了滿滿一櫥的喀爾瑪克書籍,懷鄉之情,在此顯露無遺。

P.97

今年九一高齡的色德巴,在每年我國國慶時必定來台,中華民國已成他的第二祖國。

P.97

這是1952年初,首批抵達豪爾鎮的喀爾瑪克人。(色德巴提供)

P.98

雖然大草原的粗獷歌舞已經遙遠,但偶爾比弄一下,還是覺得很親切。(吉佳提供)

P.98

在「世界蒙胞台北俱樂部」的辦公室中,李和娜達莉等人正在討論如何推動各項文化課程。

P.99

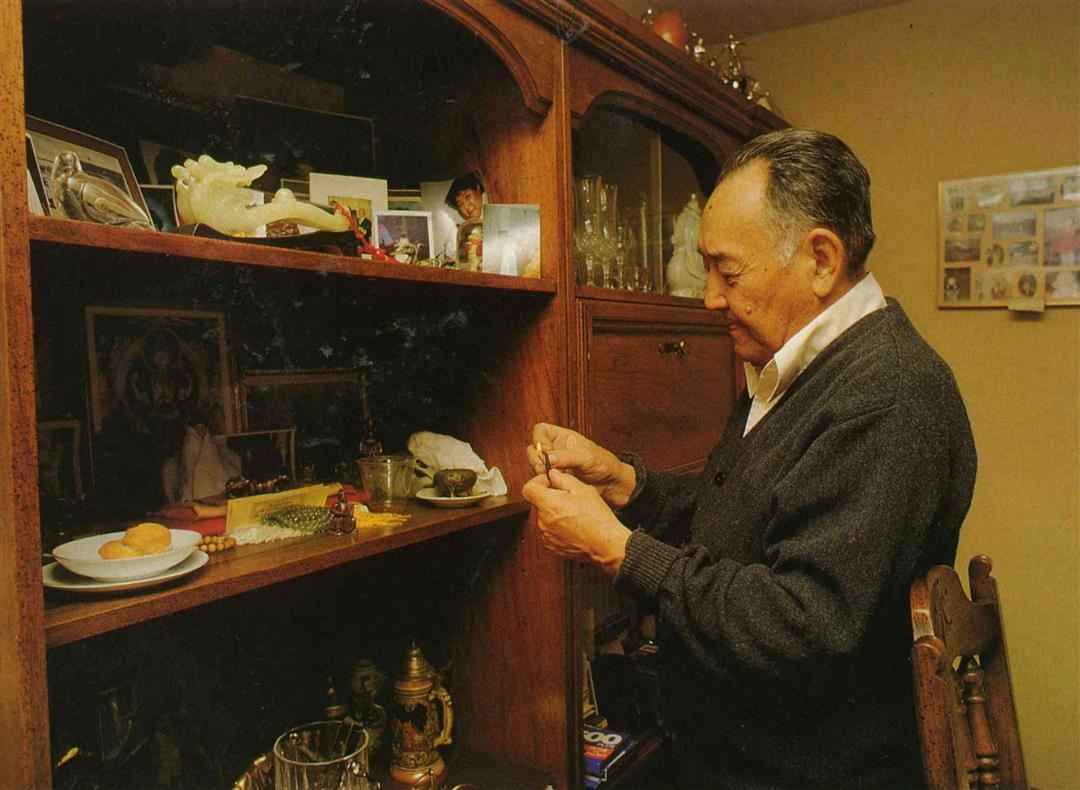

瑪莎的父親今年八十二歲,仍然不忘定時上香禮佛。

P.100

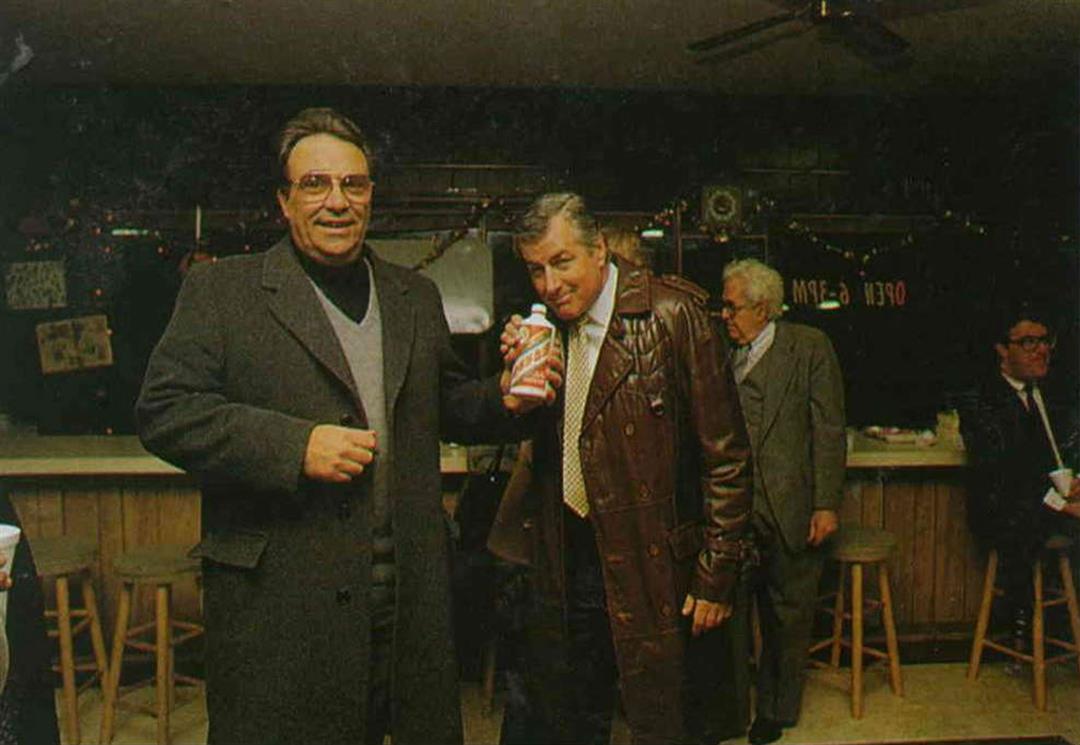

能夠和鎮上“大人物”們稱兄道弟,喀爾瑪克蒙胞的“政治實力”是很不錯的。

P.100

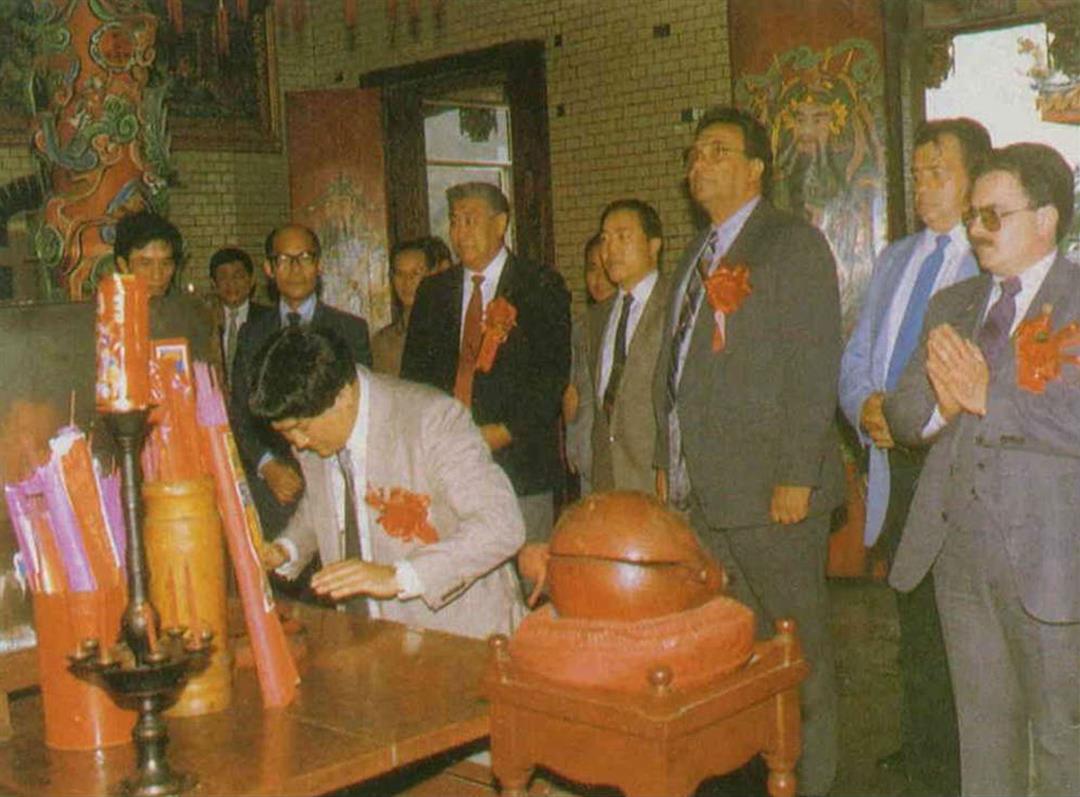

去年豪爾鎮和台北縣新店市締結姊妹市,正是吉佳等人努力的結果。圖為豪爾鎮代表們來台參觀訪問。(蒙藏委員會提供)

P.101

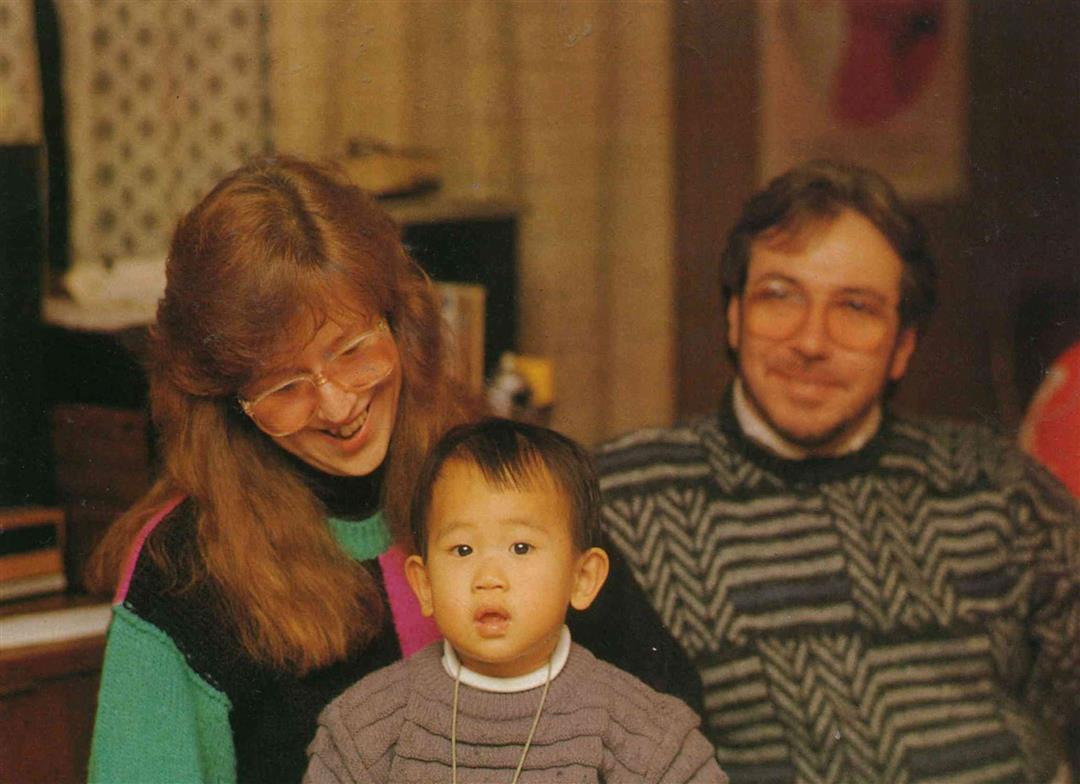

吉佳的姪女,去年來台灣領養了一個小男孩,至今已成為全家的開心果。

瑪莎的父親今年八十二歲,仍然不忘定時上香禮佛。(鄭元慶)

能夠和鎮上“大人物”們稱兄道弟,喀爾瑪克蒙胞的“政治實力”是很不錯的。(鄭元慶)

去年豪爾鎮和台北縣新店市締結姊妹市,正是吉佳等人努力的結果。圖為豪爾鎮代表們來台參觀訪問。(蒙藏委員會提供)(蒙藏委員會提供)

吉佳的姪女,去年來台灣領養了一個小男孩,至今已成為全家的開心果。(鄭元慶)