重新調整步伐

「政府現行的(遷村)政策有兩大原則:一是給錢,但是不負責蓋房子;其二則是讓土地和房子的取得回歸市場機制,」自2002年起擔任南投縣政府原住民行政局建設課課長的黃榮德指出,「但對於原住民而言,這樣的補助方式其實有其困難。」

蓋房子需要錢,都市化地區通常得拿土地或另外的成屋抵押,但是原住民居住的山區不具擔保價值,更不用說要他們拿出第2棟房子來抵押。「此外,現行的補助規定要求必須房子蓋好,通過驗收了,補助款才會發下,」黃榮德解釋,「如果完全沒有自己的資金,蓋不起房子,根本無法申請補助款。」

在基金會的介入下,經費籌措的缺口獲得解決,並順利發包。2005年年底正式動工的家屋整建工程,總工程經費1億8千萬元,再加上2億元以上的公共設施費用,還有未來接續的道路等工程的投資,相對於完成遷移的戶數僅有139戶,平均每戶成本超過250萬元,「投資不可不謂昂貴,」謝志誠承認。

「站在公平原則,我們不可能再多給他們補助,因為同樣境遇悲慘的漢人受災戶並沒有這些優惠,」謝志誠說,「但如果你想到3000萬元還不夠在山區蓋半座橋樑,卻足可讓139戶原住民有個新家,這就是一念之間。」

在這樣的理念堅持下,部落居民和地方的鄉公所、縣政府以及原民會等單位重新取得努力的動力,也才會有去年12月的動工典禮。

而在興奮的開工典禮後,舊部落裡的生活一如往常。至於在整地完成的新部落中,大批建材續運進。

預計今年4月完成土木建設的部落,住宅樣式採獨棟和雙拼透天洋房設計,牆面就地取材,以竹子和木材構造為主。斜屋頂的構築樣式和應用泰雅族基本的菱形圖案,在在顯現了濃濃部落風。

由於與舊部落相距僅3公里,在鄰近果園、菜園打零工的瑞岩居民,主要的經濟活動預期將不會受到太大影響。至於部落的生活機能,除了已完工的公共建築外,專為原先開店居民設計的大坪數、住商兩用住宅,也可望讓商業活動持續。

此刻,還沒有正式完工的新部落裡,唯一的人氣,來自校園裡孩童的朗誦聲和笑語。

瑞岩部落的最高學府發祥國小於2004年11月先行遷移到新部落,地板和牆面採用泰雅族傳統的菱形裝飾,牆上也四處可見弓箭飽滿的獵人畫像。

新舊部落間大約三公里的距離,道路陡峭且經過溪流,對於自備交通工具的成人不致造成問題,但卻讓家長擔心孩童上學的安危。自遷校起,發祥國小就協調家長會每天用9人座休旅車充當交通車,來往於新舊部落間接送孩童。

「到了年底,整個村落遷過來之後,大家就不用這麼辛苦了,」在發祥國小任教的陳麗娟說。

雖然屬於少數沒有遷過來的居民之一,肩負教育工作的陳麗娟仍需站在第一線,協助遷住後的文化傳承與社會凝聚,用她柔柔的歌聲,帶著孩子唱部落的老人留下來的織布歌,「這首歌是最近才跟部落老人學來的。」

而長期領導部落尋根的林德川,則期盼在新部落能夠把泰雅族傳統的「gaga」(泛指生活、行事以及人與大自然關係一切的規範,是部落風俗習慣的總稱)找回來。

「像瑞岩這樣幾乎全為泰雅族的部落,gaga的規範可能是個好的起點,」中央研究院民族所研究員陳茂泰指出,「這些gaga代表部落的整體智慧,在面對遷村這樣大變動的時刻尤其重要。畢竟,遷移的不僅是人和物,更是文化、部落組織與社會鏈結的轉移工程。」

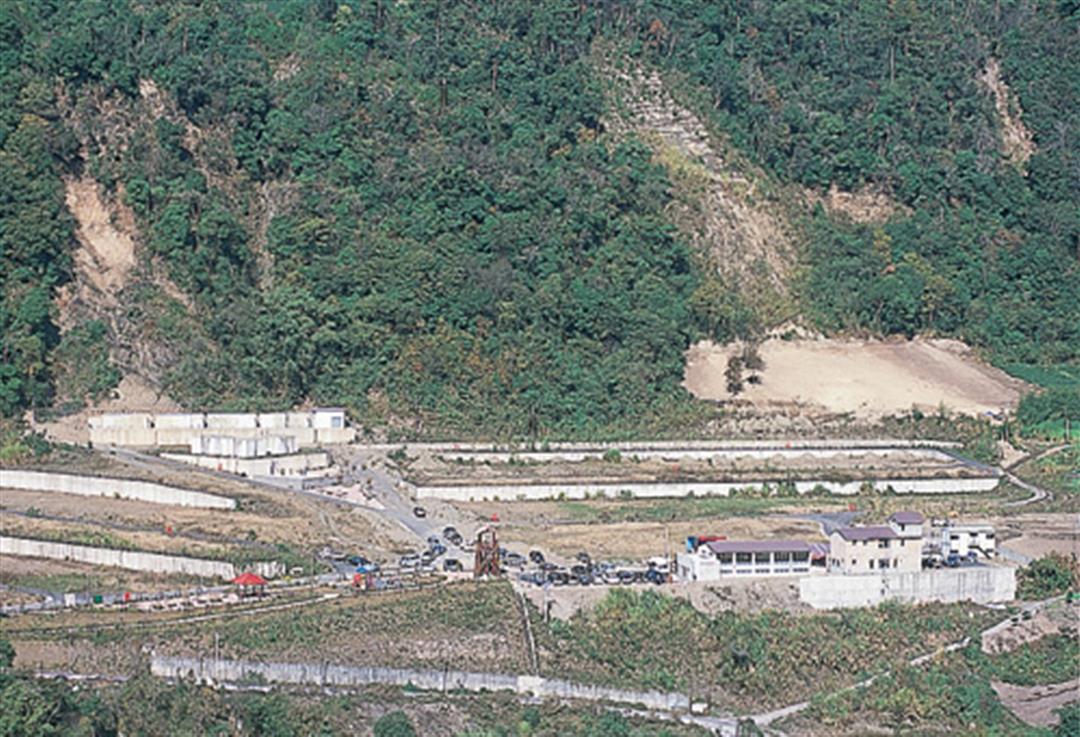

位於北港溪畔、面積約十公頃的河階地早已整地完成,這裡就是瑞岩人未來的家。圖右下方的房舍則是早先建造完成的村辦公室。