「我來自一個只有父親的單親家庭,從小就渴望有個媽媽能幫我做香噴噴的便當。來到慈濟護專後,『懿德媽媽』讓我第一次感受到母親的溫暖……有一天,我到台中懿德媽媽家做客,傍晚要坐火車回學校時,她送我到火車站,在我要進月台之際,她突然拿出一個方包裹給我,說怕我在車上肚子餓,她親手做了一個便當……」

「一時間,我因為太激動說不出任何話,怕一開口就會哭出來……恍恍惚惚進了月台,上了車坐下後,才慢慢回過神來,感受到捧在手心的便當還是熱的。這時,我的眼淚終於忍不住流出來了,我從來沒有告訴過任何人我對便當的渴望,這是我的秘密……」去年,在花蓮「慈濟委員聯誼會」上,一位就讀慈濟護專的女孩,哽咽而激動地道出她對慈濟義工的感恩故事,包括「大男人」在內的許多台下聽眾,動容落淚。

在華梵人文科技學院的校門口,一座題有「大學之道」的大石頭靜靜兀立,行政大樓的穿廊間飄著檀香味。奇怪的是,這裡不見一般大學中常見的高談闊論,校園顯得格外安靜。冷不提防,一位迎面走過的男生跟陌生的訪客微笑招呼,態度從容自然。

兩年前,一位印度訪客到華梵參加國際佛學會議時,就曾驚訝於此地學生流露出來的誠懇親切,而跑去問院長田博元學校教育是怎麼辦的。

以上兩個例子,是慈濟、華梵兩所佛教大專院校校園一角的故事。

民國七十八年,教育部公布「開放新設私立學校辦法」,社會上原以為財團會藉此時機大興其學,沒想到卻由佛教界拔得頭籌。

曉雲法師創辦的「華梵工學院」(去年已改名為「華梵人文科技學院」)首先在民國七十九年加入大學聯招;接著證嚴法師創辦的慈濟護專加入北區五專聯招。至今,還有星雲法師的「佛光人文學院」、中國佛教會的「玄奘技術學院」、聖嚴法師的「法鼓人文社會學院」,以及證嚴法師進一步創設的「慈濟醫學院」、「慈濟人文學院」都在整地籌備中。

有人不解為什麼這些大師不整合社會資源,聯手辦學?聖嚴法師回答:「每位法師的辦學目標不同,因緣也不同。」

雖然各個法師動機不同,但共同的是,他們希望走出另一條高等教育的路。

「一直以來,台灣的大學不斷培養出配合國家發展的『知識工人』,五育裡只有智育在發展,有多少學生是真的『行解並重』、『德慧雙修』的?」曾任淡江大學文學院院長、如今是佛光大學籌備處主任、也是未來第一任校長人選的龔鵬程毫不諱言地指出。

由於過去國家政策趨向工商發展,因此大學裡廣設工商科系而疏忽人文學科。以台灣五十三萬大專生來說,工程類科系的就佔了三十多萬,人文科系學生只有三萬多人,研究所裡,理工類更比人文類多了幾百個系。

為了平衡社會以功利為導的價值取向,「讓教育回歸『人』的本質」,星雲法師決定自己來辦一所以管理、人文、藝術為主的綜合性大學。

曾在大學任教的曉雲法師創辦華梵的動機,也是為了培養出「能真正拿科技來改善人類生活品質的『大用』」;證嚴法師辦慈濟護專及醫學院,則是為了提昇東部的醫療品質,教育出有菩薩慈悲精神的「良醫」及「白衣大士」,並試圖降低東部失學失業的少女問題。

而法鼓山聖嚴法師則不諱言,他辦學的最初動機是為了使「中華佛學研究所」畢業生能拿到合法學籍,並培養佛教界的現代化人才。但既然要成立一般大學廣招學生,就要拿出宗教精神,教育出理性與感性兼具的「全人」。

「我們不只教導學生專業知識,更希望啟發學生的『覺性』」,田博元這句話,是曉雲法師的辦學理想,也可歸結為這波佛教興學的中心精神。「每一個人都有善良的本懷,只不過需要環境將其激發出來罷了」,田博元表示。

從校園景觀、課程設計、師生互動,校園的一事一物中,多少可感受到宗教家辦學的理念。

一方面受限於地價,二方面要培養學生「尊重大自然、尊重生命」的情操,這些新設佛教大學的校地不約而同都選在遠離世囂的鄉鎮或山林裡。華梵設在台北縣石碇鄉大崙山巔;慈濟在花蓮;未來的佛光在宜蘭縣礁溪鄉的三條河谷間;玄奘位於新竹市香山文教區;法鼓則位在台北縣金山鄉的山坡上。

一踏進慈濟護專校園,碧綠的草地及典雅厚重的建築頗有中世紀歐洲大學的風味,從拱形的迴廊往外眺望,高聳的山巒間白雲綿疊。「人與大自然如此接近,我常在課堂上要學生往外看,看山看雲,是山在動還是雲在動?」慈濟護專人文室主任洪素貞說。

華梵和慈濟都有林間教室,老師興致一發便帶學生到大自然裡上課。華梵由於就在山裡,自然資源更豐富:走出教室就是環山步道、竹林、日出,還有小溪生態。

而佛光為了尊重河谷地形及避免水土破壞,決定不蓋操場。「現在的運動場只在比賽時有用,為了讓運動回歸運動的本質,而不是競賽,我們認為環山步道足夠運動了。」龔鵬程描述,未來的佛光是一座森林學校,有中國書院型的建築,山谷間以鐵鎖橋相連,身處其中彷彿騰雲駕霧。「自然環境可以打開人的心胸,讓人思考自我生命、生活的本質是什麼。」

然而環境只是教育的第一步,如何將人本精神與專業知識結合,並內化為學生的人格涵養,就必須透過各種課程與生活設計了。

在華梵,「覺之教育」是必修的通識課,老師引導學生思考「生存的意義是什麼?」之類的人生問題。此外,並要求各系開出「科技與人文融合」的課程,於是工業管理系將於八十三學年度開設「禪與管理」、「中國文化與企業管理」,電子工程系也將把「宗教的宇宙」、「大自然行為」、「混沌說」融入物理專業科目中。

而籌設中的佛光大學計畫開「宇宙與生命」、「自然與人文」之類的課程,法鼓人文科技學院更將設立「社會環保工作系」,為國內大學學系的創舉。

科目設計出來後,如何有效落實便是重要課題。

像慈濟人文室設計的人文課程務求活潑實用,除了花道、茶道也列為選修學分外,一門向來在大專院校中普遍被學生視為「營養學分」的「人生哲學」,學校請來洪健全文教基金會執行長洪簡靜惠執教,無論師生,都有所獲。

洪簡靜惠表示,她是因為學校給她「你要怎麼做就怎麼做」的教學空間,及她一貫的「人本教育」理念能與學校結合才來的。而何謂人本?「就是教育以『學習者』為中心,而不是以『教育者』為中心。」

在這個信念下,她的課強調「雙向交通」。當第一堂課很多學生抱著抗拒、敷衍的態度走進教室後,她問:人生哲學是什麼?竟然有學生說:「是老先生老太太上的枯燥課。」她再問學生希望學到什麼?結果得到愛情、人際關係、社教禮儀等等的答案,這些便成了她的課程內容。

每堂課,她和學生一起討論人生經驗、哲學理論,並讓學生分組閱讀報告,由其他人打分數。一學期下來,在學生的自我評估裡,進步最大的是思考能力、表達能力及學習態度。

最後一堂課,她則帶著學生「慶祝課程結束」,從「慶祝意義」的討論開始到舉辦一場模擬慶祝晚會,她發現學生已經跳脫了僵化的晚會形式,在唱歌跳舞外還加入戲劇、詩歌創作等深度內涵。「教育的成果已達到了八十%」,她自己評估,也有許多學生向她反映自己人生態度的轉變、自我價值感提高、人際關係改善等進步。

當然,不見得每個老師的教育都像她那麼成功,但在學校環境的鼓勵、薰陶下,不少老師都試圖改善教學方法。像華梵機械系的老師每週都有教學討論會,據說出席率平均九十%。

其實,輔大與東海兩所天主、基督創辦大學早已設計了類似課程,像輔大的通識課「人生哲學」,即期望透過老師引導對學生的人生態度有所啟發;而東海也有「勞作教育」的必修課,使學生經由整理環境的勞動中,體會生活的本質。教育部高教司一科科長張國保認為,宗教興學大概都有「人格教育」的理想,只是輔大、東海因為學生較多,且與社會大環境比鄰,因此較難看出具體成效。

這幾所佛教辦的大學則地處偏僻,學生到校後自然遠離「塵世」。從台北中國工商專校因興趣轉學到慈濟護專的林士傑回憶,在台北時他的嗜好是抽菸喝酒打彈子,但到花蓮的慈濟後,性格變得沈潛,在參加慈濟志工、學佛營後發現,「為別人付出的工作比起自己逸樂更有意義。」

由於學校僻處一隅,師生大多住校,人際間凝聚力強,互動影響力也大。事實上,華梵和慈濟在甄選老師時,都會先說明學校的教育政策,希望老師從「身教」做起。

像慈濟護專平均年齡只有三十歲的老師與學生同住一幢宿舍,同樣拿飯票用餐;學校還要求老師必須在學校上班八小時。儘管有一些老師認為不合理,但不可否認的是,師生之間漸漸培養出如同姊妹一般的關係,而不是「下了課各走各的路」。「晚上常有學生來敲房門,告訴我她們的生活問題」,才三十歲的國文老師李淑媛認為,透過如此緊密的師生關係,課堂上的人生思考更能切實融入生活裡。

但是,這樣的師生相處的品質,未來能否維持,仍將面臨考驗。

這些佛教院校均希望以控制學生數來維持教育品質,佛光希望未來的學生數不超過六千人,法鼓學院則希望控制在三千人以內,這份「質重於量」的精緻大學理想,與當初東海大學開辦時的用心,如出一轍。

東海大學為美國基督教聯合教會在台創辦的學校。創校之初,八百名左右的師生一同上課、住宿,知識傳授與人格陶養蔚為校風。但後來由於美國董事會的財務問題及辦學資源被其他東南亞教會學校瓜分,東海大學面臨盈虧自負的壓力。「在經過痛苦的考量後,必須擴大招生才能維持營運」,解萬臣教務長回憶。

於是學校開始擴充科系,大開校門。學生一多,師生關係拉遠。當初「知識與人格教育並重」的理想至今仍存,但在社會環境的影響力大於校園教育的情況下,「我們也感到無力」,解萬臣表示。

佛教辦學校,建校經費多來自募款,近幾年來佛教界動輒上億的募款能力,在大眾心中烙下「佛教界很有錢」的印象,「其實不然,這些錢不算多,像台大一年的預算就要六、七十億,政大也要二十多億,辦學的花費很大」,龔鵬程說。

華梵的興學經費主要靠三十萬會員捐獻及董事會募款;慈濟護專的開辦、建設費用由基金會支付,人事及設備圖書則來自學雜費。但根據統計,一所私大要自給自足運作,必須招生八千到一萬人方可維持常銷性的開支。

對於經費,這些佛教大學的態度是「且做且募」。解萬臣認為,佛教在現今社會上的資源多,因此經費、人力的問題應不大,要落實「精緻大學」的理想是可期待的。

至於很多教育家引以為憂的社會現實功利主義,也因環境控制,一時尚可「免受污染」。

佛教興學,校方努力提供一個「純善」的環境,希望培養出術德兼修的學生,但私底下一位華梵的職員擔心:「這麼乖的學生出了社會可以適應外在的功利大環境嗎?」

學生自己也知道這點,「離開學校後,會面臨家人、社會的期許壓力,但重要的是要時時警惕,不要在追求的過程中,為了利益自己而傷害他人」,華梵電子系三年級廖青毓誠摯地說。

田博元和洪素貞一再強調:「我們是在播種!」或許,這群種子不會發芽;或許,有些種子可以長出綠蔭,成為社會遮風避雨的大樹,這群佛教人士正在默默期待著。

〔圖片說明〕

P.34

校園環境可在無形中薰陶學生的心靈,慈濟護專的建築造型均以方圓構成,取「做人要圓,內心要方」之意。

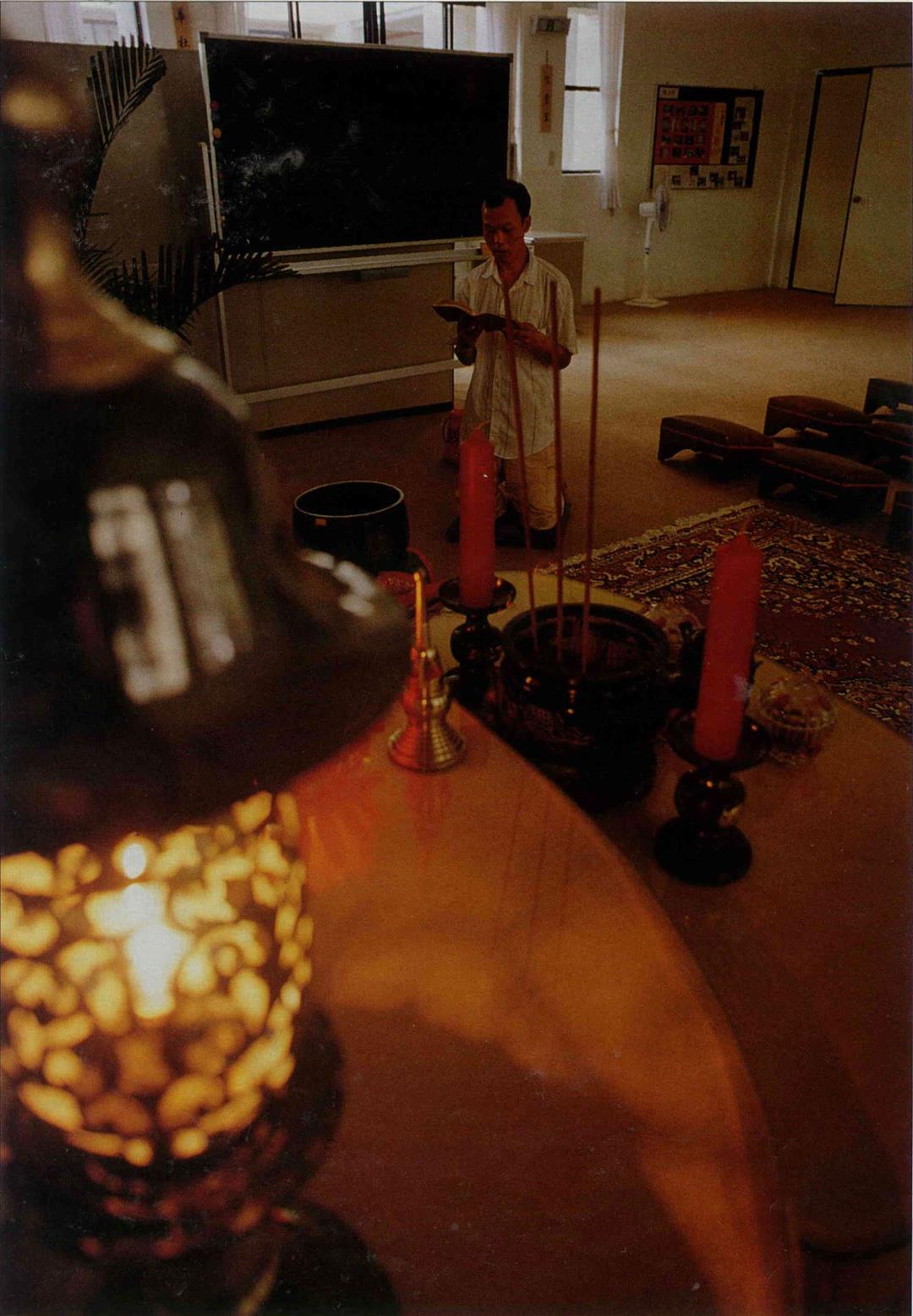

P.35

華梵將佛教禮儀當「知識」教,耳濡目染下,學生常以合十問訊,向人打招呼。

P.36

華梵校景處處有禪機,為使學生效法百丈禪師「一日不作,一日不食」的精神,特在校園一角築起「百丈寮」。

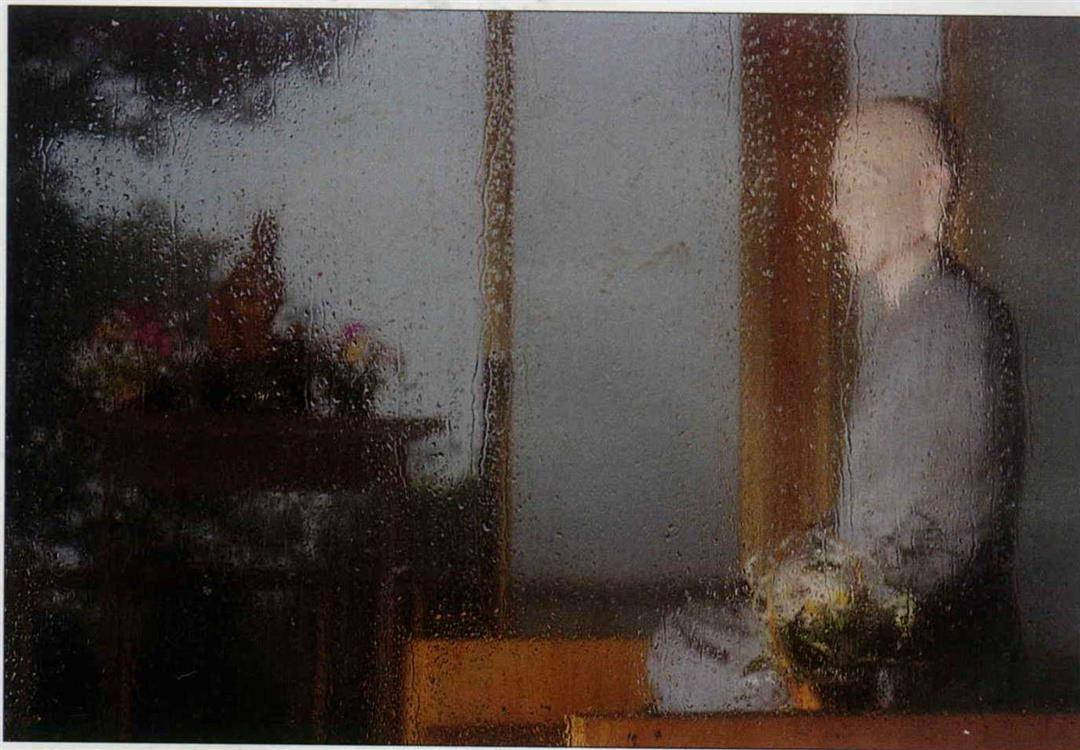

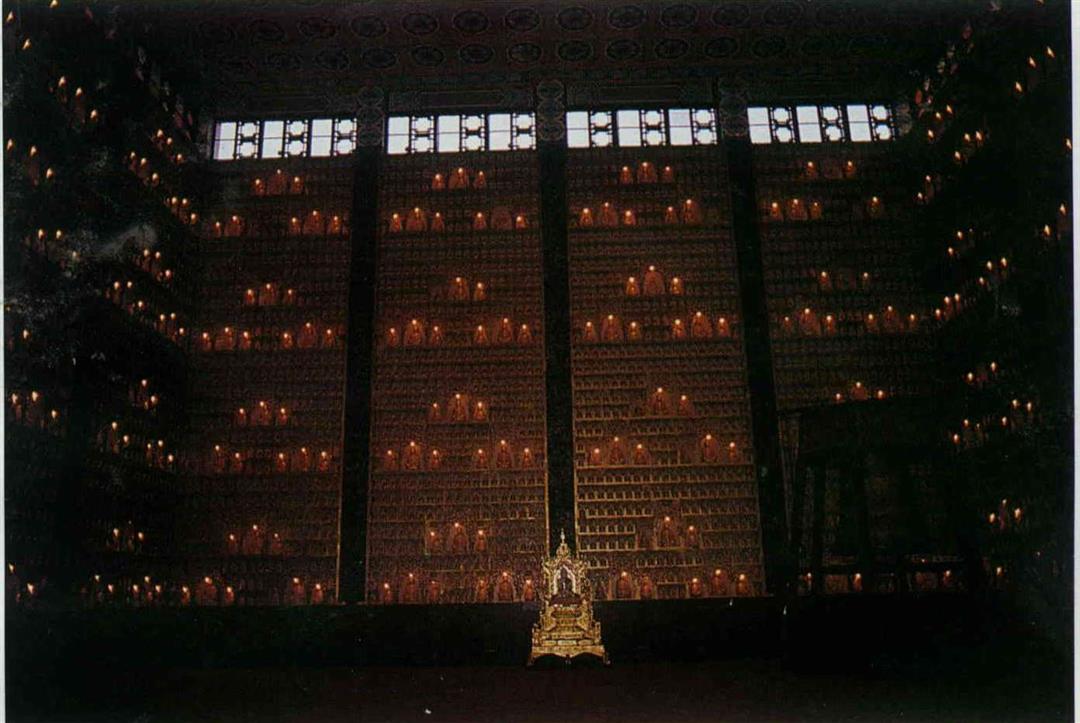

P.37

「院覺寺」是華梵的佛堂,不管師生是否有佛教信仰,都可到此來靜坐閱讀,安頓身心。(卜華志攝)

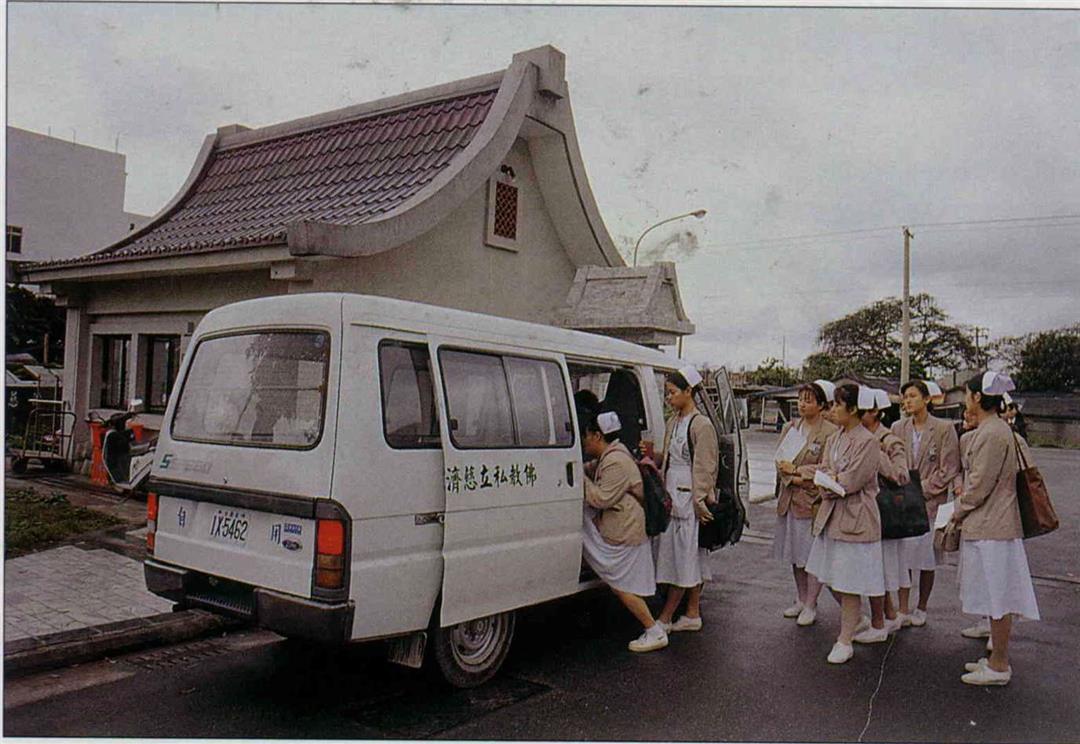

P.38

證嚴法師辦護專,志在教育富有慈悲心的「白衣大士」(觀世音菩薩的別號)。

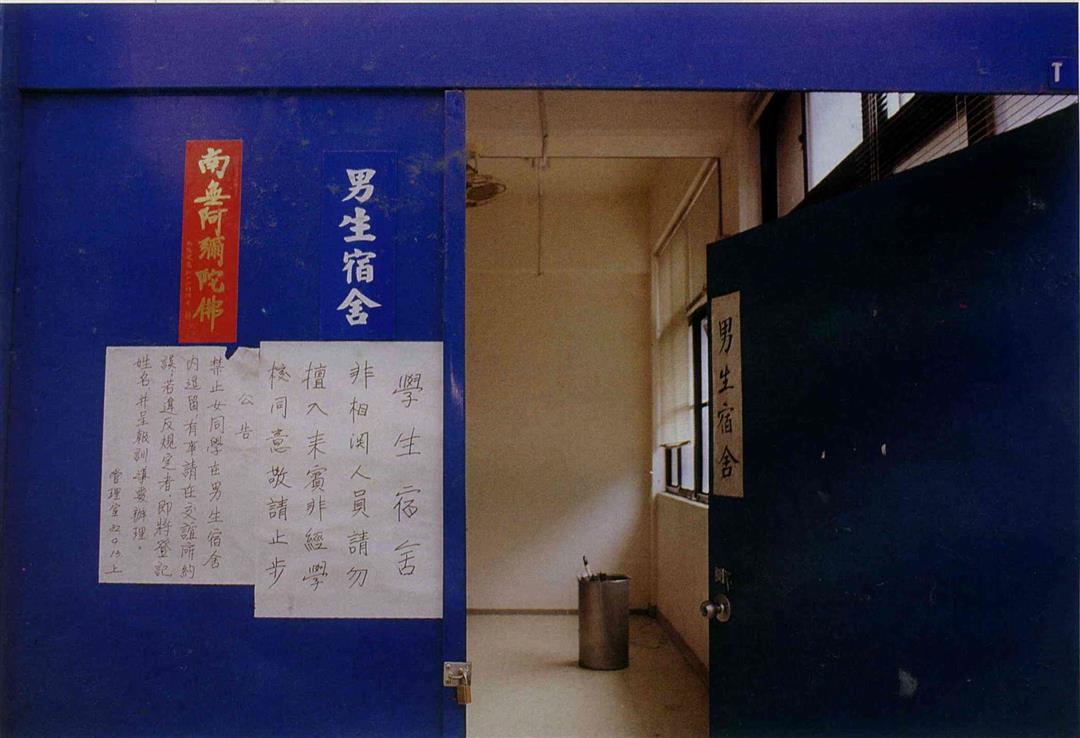

P.39

入境隨俗?男生宿舍門口一張佛號,令人莞爾。

P.40

華梵福利社旁有電動玩具、撞球抬、卡拉OK等娛樂設備,算是相當「先進開放」。

P.41

近年來,佛教動輒上億的募款活動常形成話題焦點,藝文界及工商界的投入也蔚為風潮。

P.42

在叢林裡受教的僧尼,先從「修己」做起,其終極目標仍是「入世渡人」。

P.43

佛教高僧創辦大學的背後,是「以宗教情操匡正人心」的宏願。

華梵將佛教禮儀當「知識」教,耳濡目染下,學生常以合十問訊,向人打招呼。(張良綱)

華梵校景處處有禪機,為使學生效法百丈禪師「一日不作,一日不食」的精神,特在校園一角築起「百丈寮」。

「院覺寺」是華梵的佛堂,不管師生是否有佛教信仰,都可到此來靜坐閱讀,安頓身心。(卜華志攝)(卜華志攝)

證嚴法師辦護專,志在教育富有慈悲心的「白衣大士」(觀世音菩薩的別號)。(張良綱)

入境隨俗?男生宿舍門口一張佛號,令人莞爾。(張良綱)

華梵福利社旁有電動玩具、撞球抬、卡拉OK等娛樂設備,算是相當「先進開放」。(張良綱)

近年來,佛教動輒上億的募款活動常形成話題焦點,藝文界及工商界的投入也蔚為風潮。(張良綱)

在叢林裡受教的僧尼,先從「修己」做起,其終極目標仍是「入世渡人」。(張良綱)

佛教高僧創辦大學的背後,是「以宗教情操匡正人心」的宏願。(張良綱)