「修路」之道

僑委會僑生輔導室主任蘇成福說,僑委會與教育部在引人疑慮的政策上已經做了一些調整。原本申請資格以獨立中學學生為主,從八十一學年度起,也開放讓大馬國民型華文中學的學生申請到僑大先修班就讀。至於最引起爭議的「霸佔名額問題」,也將從八十一學年度起作疏散分發,把原本都集中在北部幾所著名大學熱門科系如台大醫學、台大化工系等,分散到其它大學及科系。同時考慮到將來就業問題,僑生輔導室正在進行畢業人力調查,以建立人力庫,可以提供台商參考,或作個人創業的諮詢。

日前教育部則公佈暨南大學已選定在南投埔里建校,以解決僑生回國就學問題。初期以招收一萬名學生為目標,僑生及本地生兼收,以便仍有適當的交流。

「馬來西亞僑社是真正希望在海外延續華教,要從石縫中奮力冒出芽來」,大馬台商郭連生,從多年的觀察得到這樣的結論。他希望僑生政策不要中斷,台灣應該整理自己的經濟經驗,提供僑生工藝的訓練,回到家鄉學以致用。

姑且不論是現在台商帶來的經濟衝擊,還是傳統一輩對華教的眷戀,大馬華人期許這一趟留台路仍然會繼續走下去的。

〔圖片說明〕

P.126

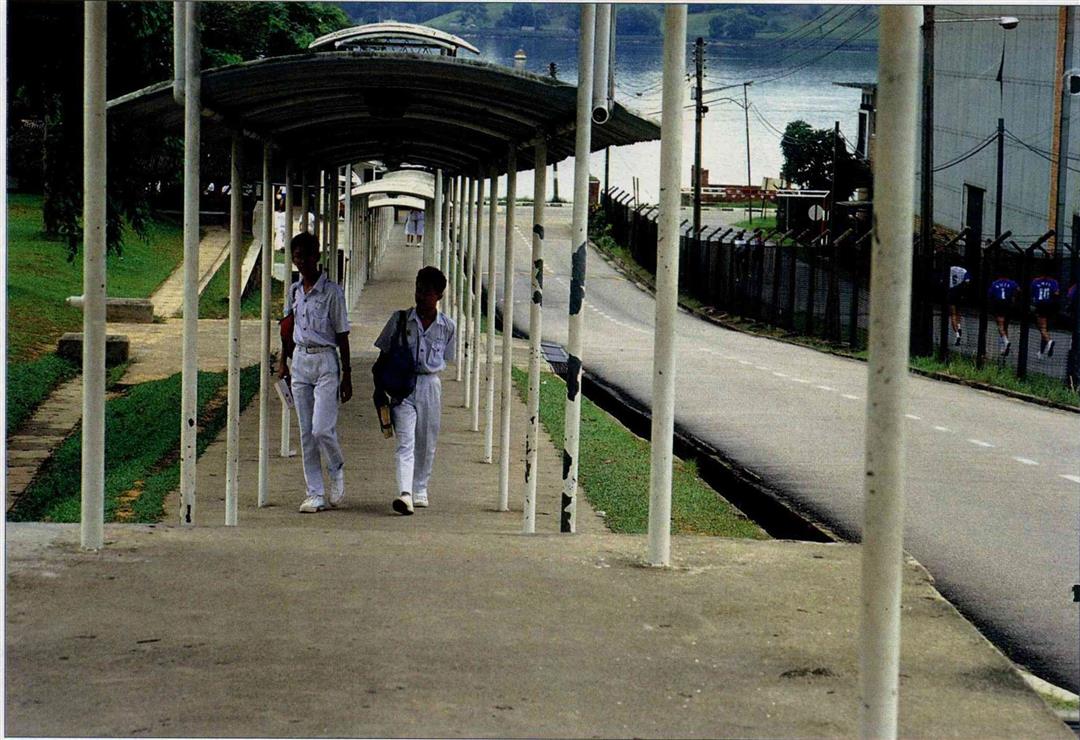

從大馬到台灣,橫亙的不只是遙遠的距離,更有著留台學位不被承認的宿命。(圖為馬來西亞寬柔中學)

P.128

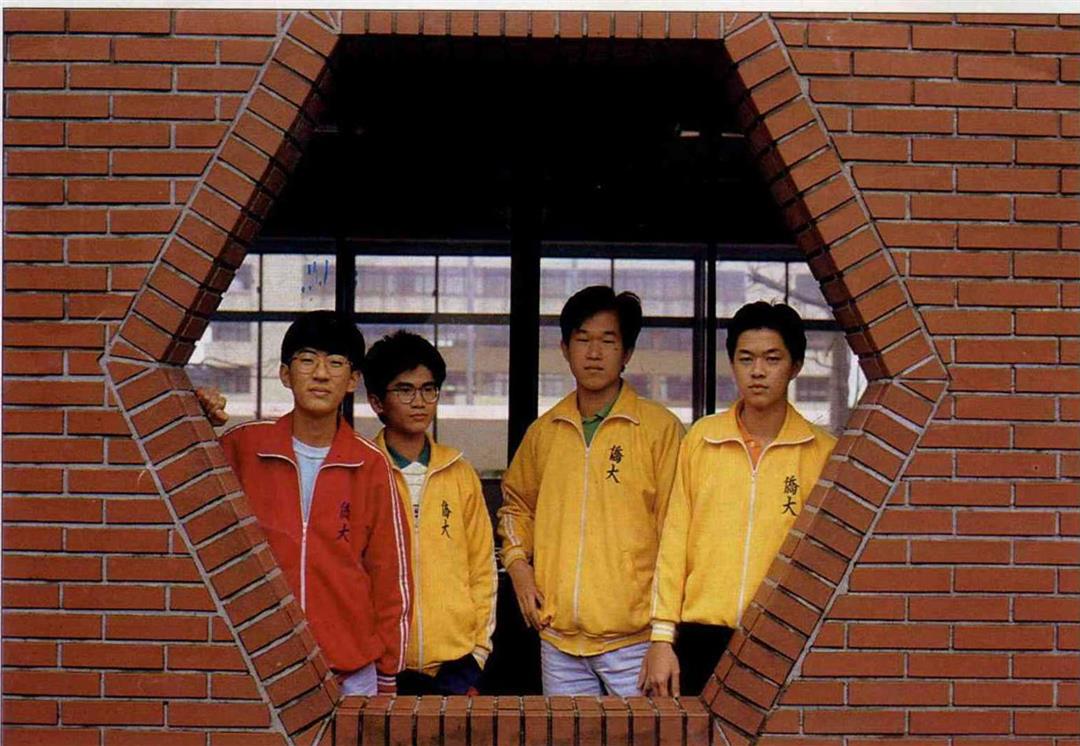

每年約有一千名的大馬僑生來台就讀大專院校,大多先在僑大先修班就讀。

P.128

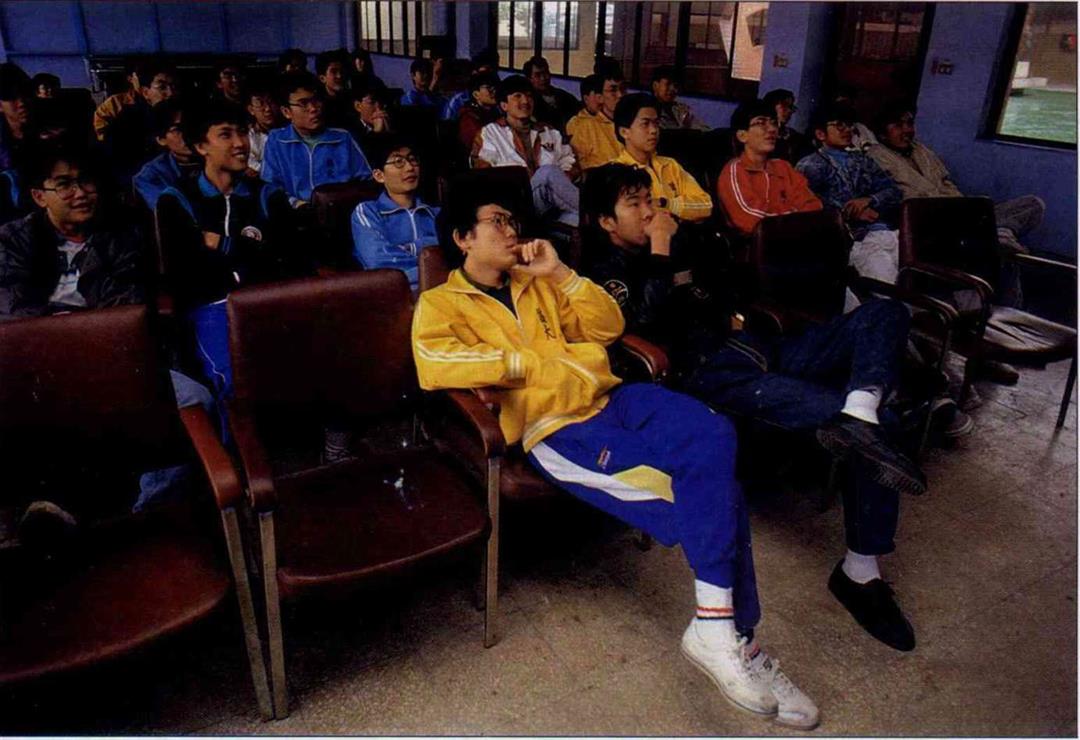

僑大先修班休閒一景。在內外壓力下,來台念書的學生已經銳減了百分之卅,是否留台之路就要斷?

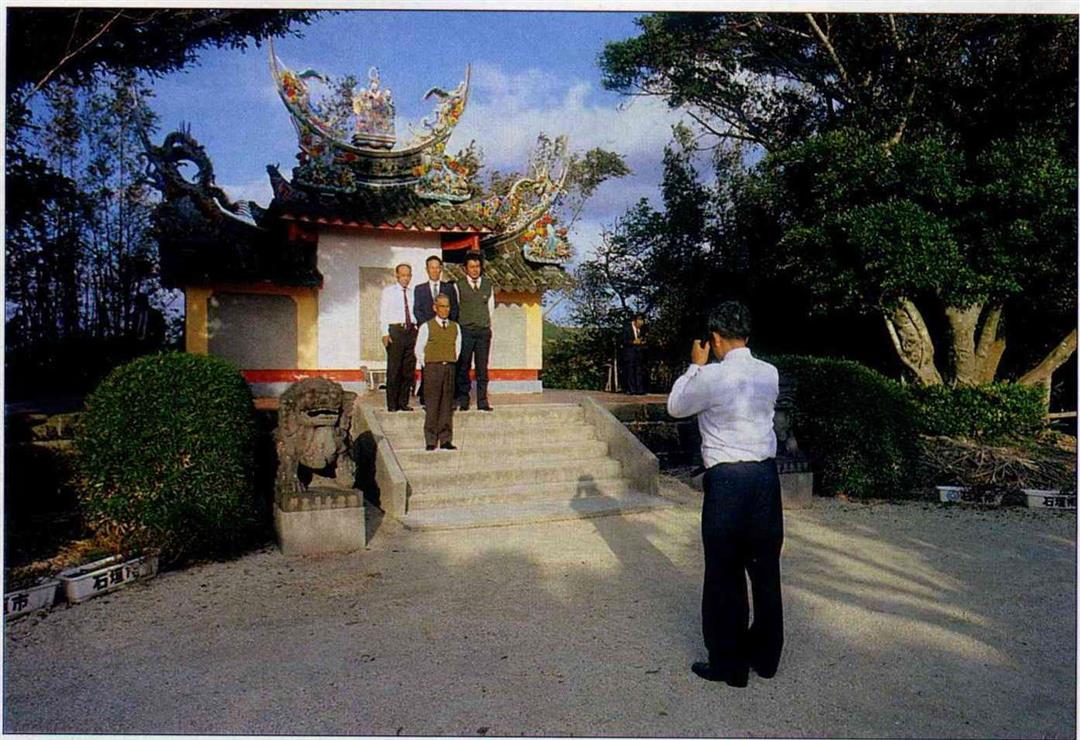

唐人墓是為紀念西元一八五二年在此罹難的華工而建,常有旅客來此拍照默禱。

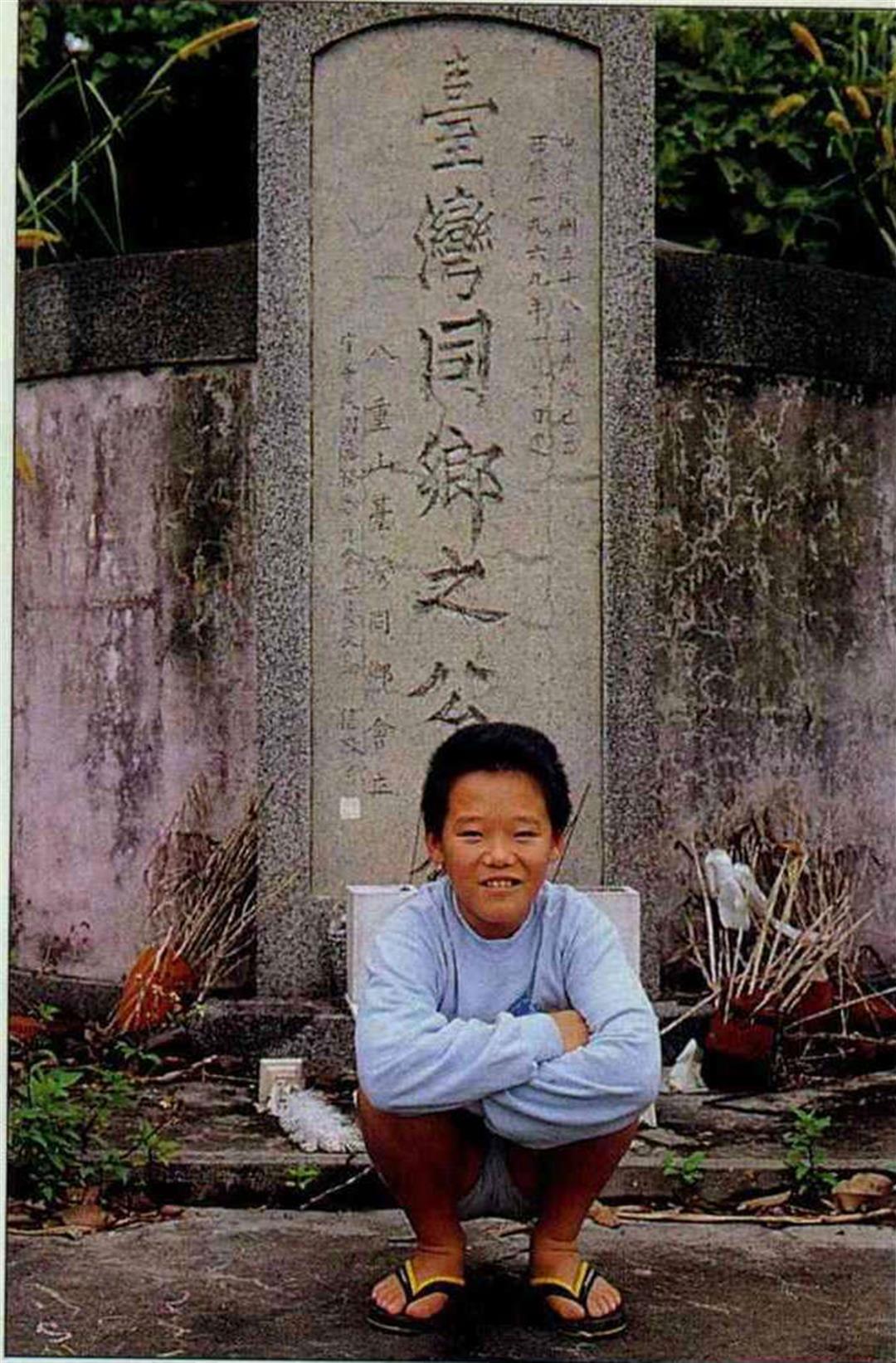

這塊地方,是台灣人的墓園集中地。其中的台灣同鄉公墓,收納了許多孤身在此的台灣人。圖前為王志隆之子。(黃麗梨攝)(黃麗梨攝)

嵩田植物園是目前少數仍頗具規模的台灣觀光農園之一。

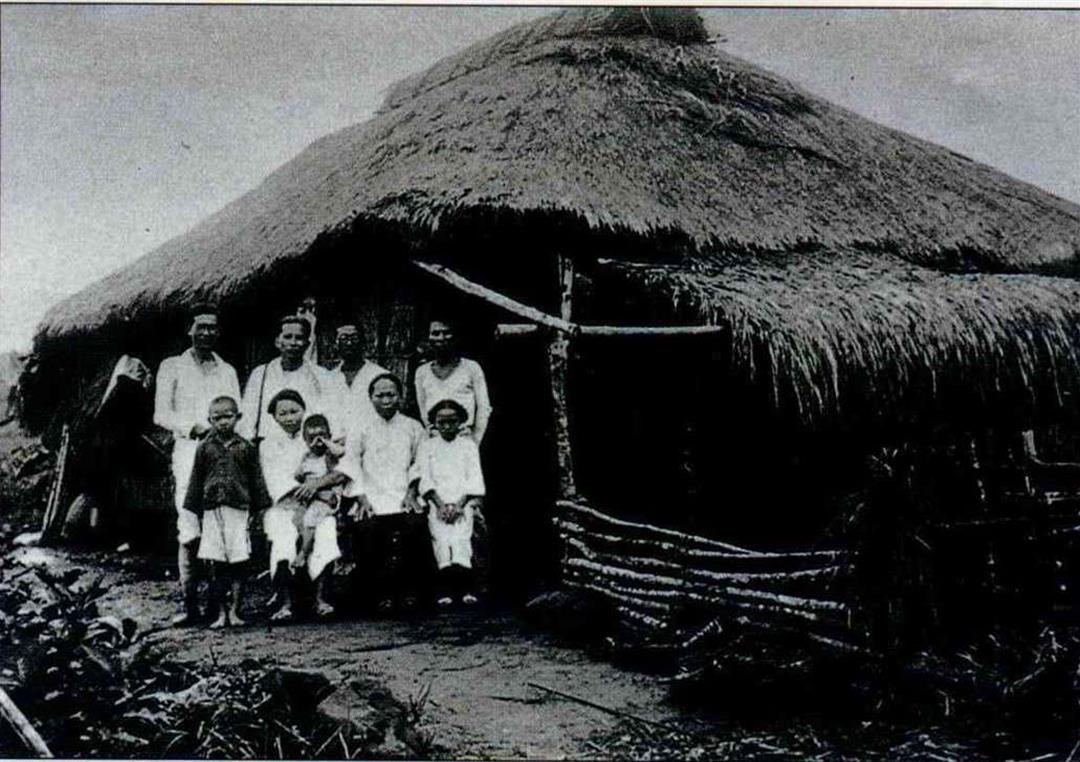

這樣簡陋的茅屋,便是早期名藏台灣村民的住家。(西表信提供)(西表信提供)

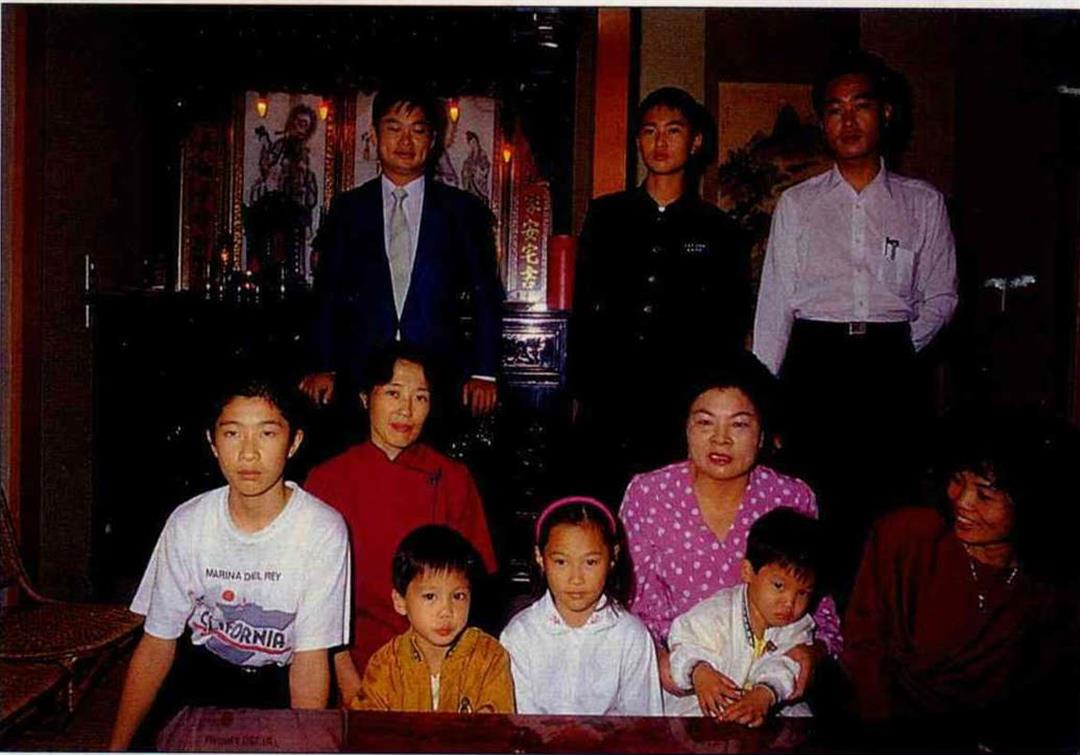

戰後來此經營餐館的東鄉家族,如今在商界、政界都頗有影響力。

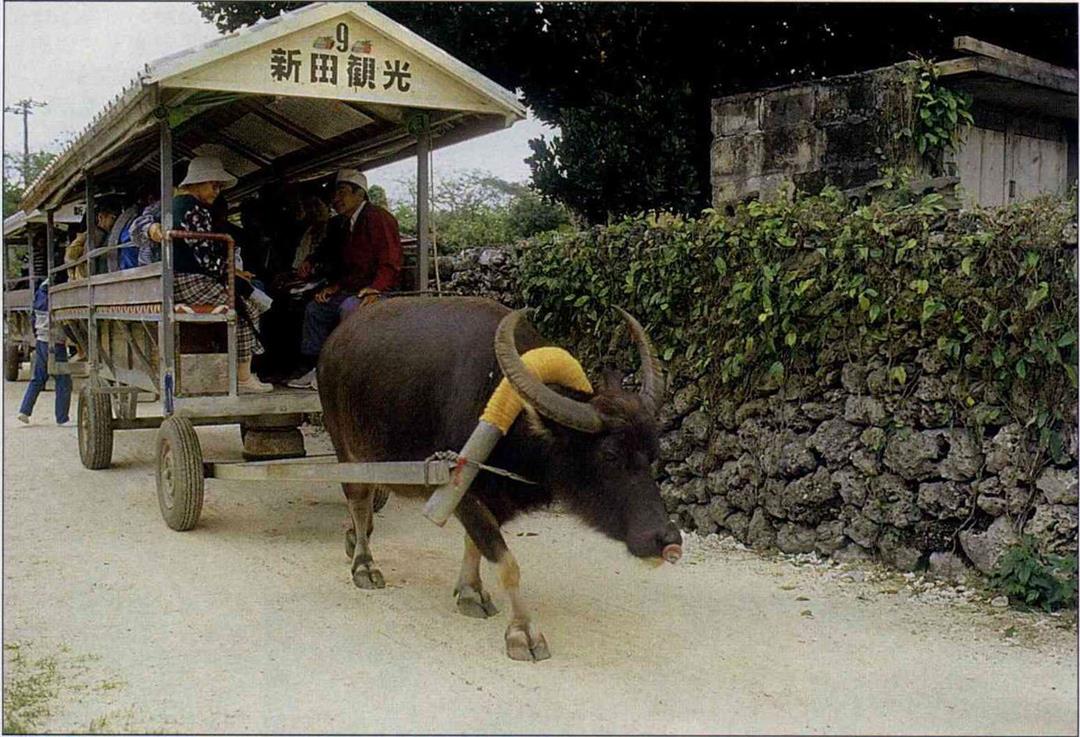

曾是石垣島開墾功臣的台灣水牛,如今已移作觀光噱頭。圖為鄰近竹富島的觀光牛車。

從事青果生意的王志隆,每天和妻子搬貨、送貨,生意相當不錯。

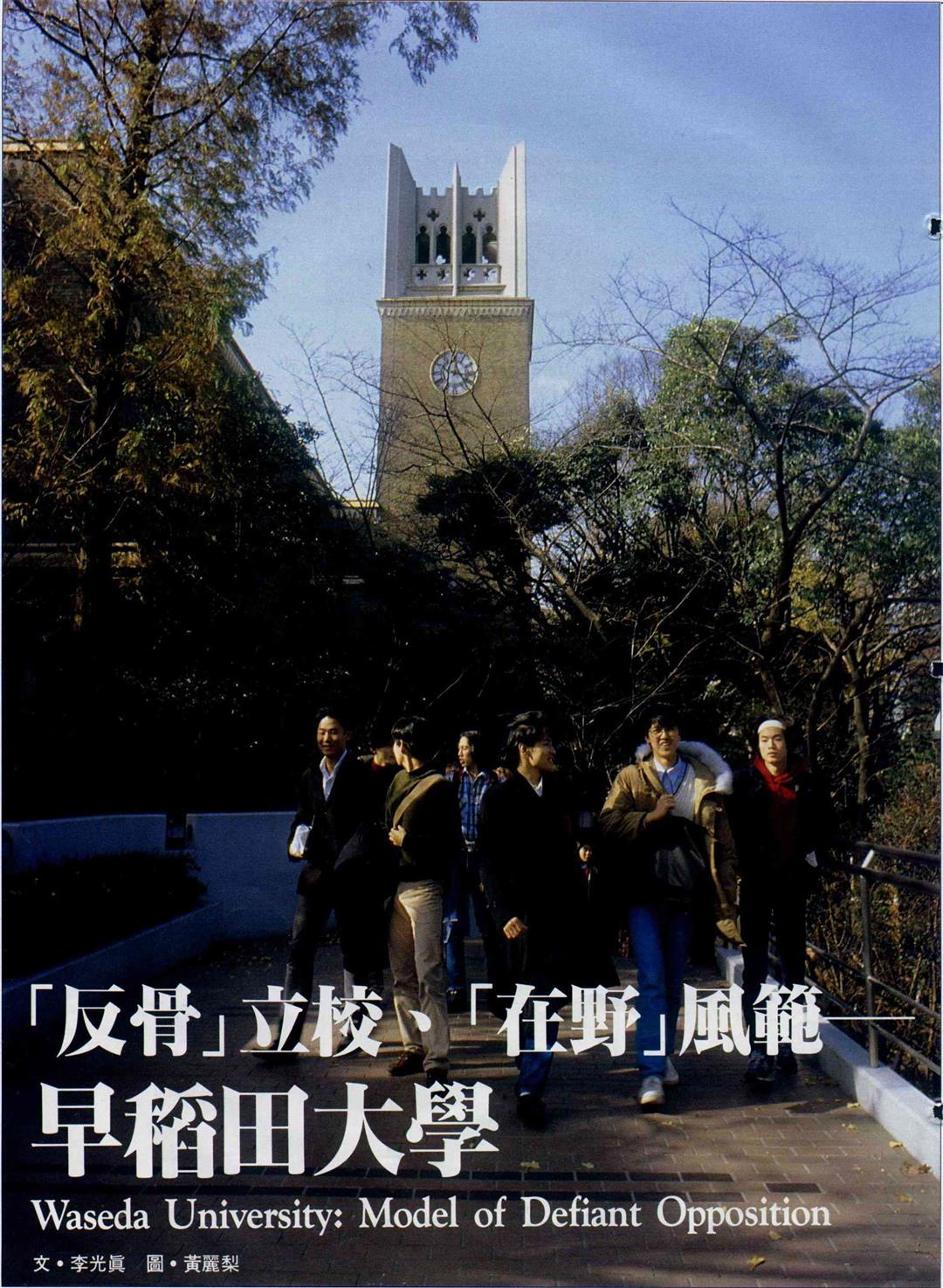

(左)通過層層升學窄門的早大學生,個個都是天之驕子。

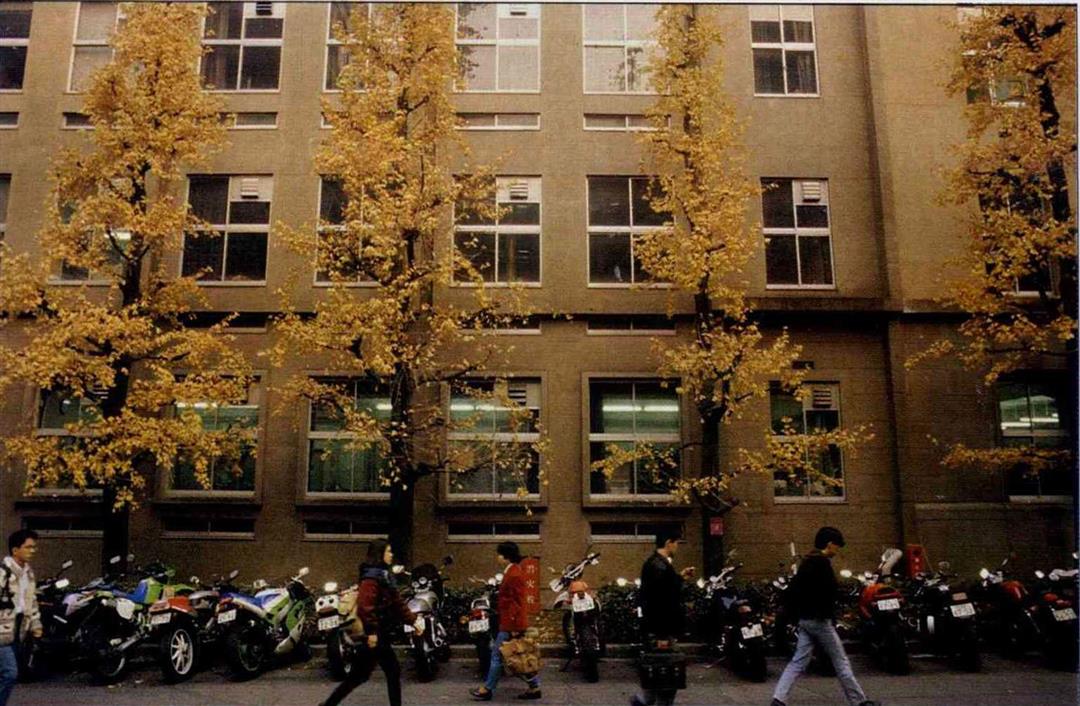

早大建築少有特殊之處,倒是路旁散發著濃厚怪味的銀杏樹頗引人注目。

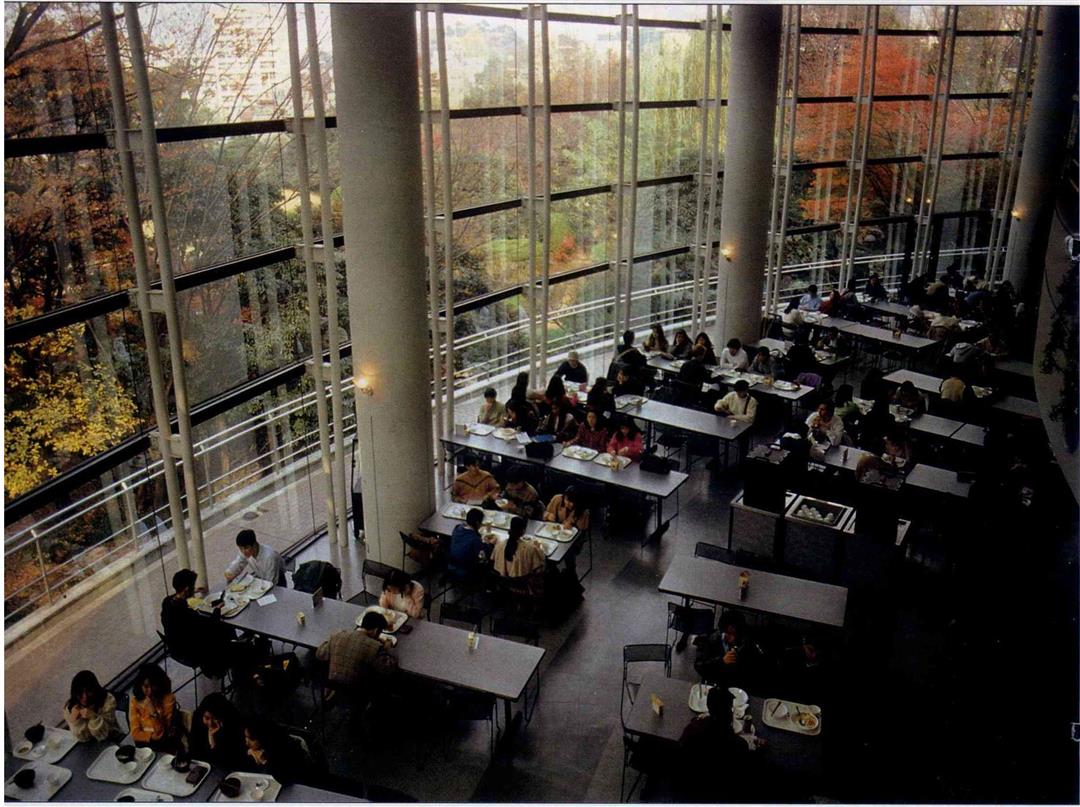

早大的學生餐廳價廉物美、氣氛雅緻,是學生們常去的社交場所。

日本女權意識雖已抬頭,但在像早大這樣的一流學府中,男女學生比例依然懸殊,約為四比一。

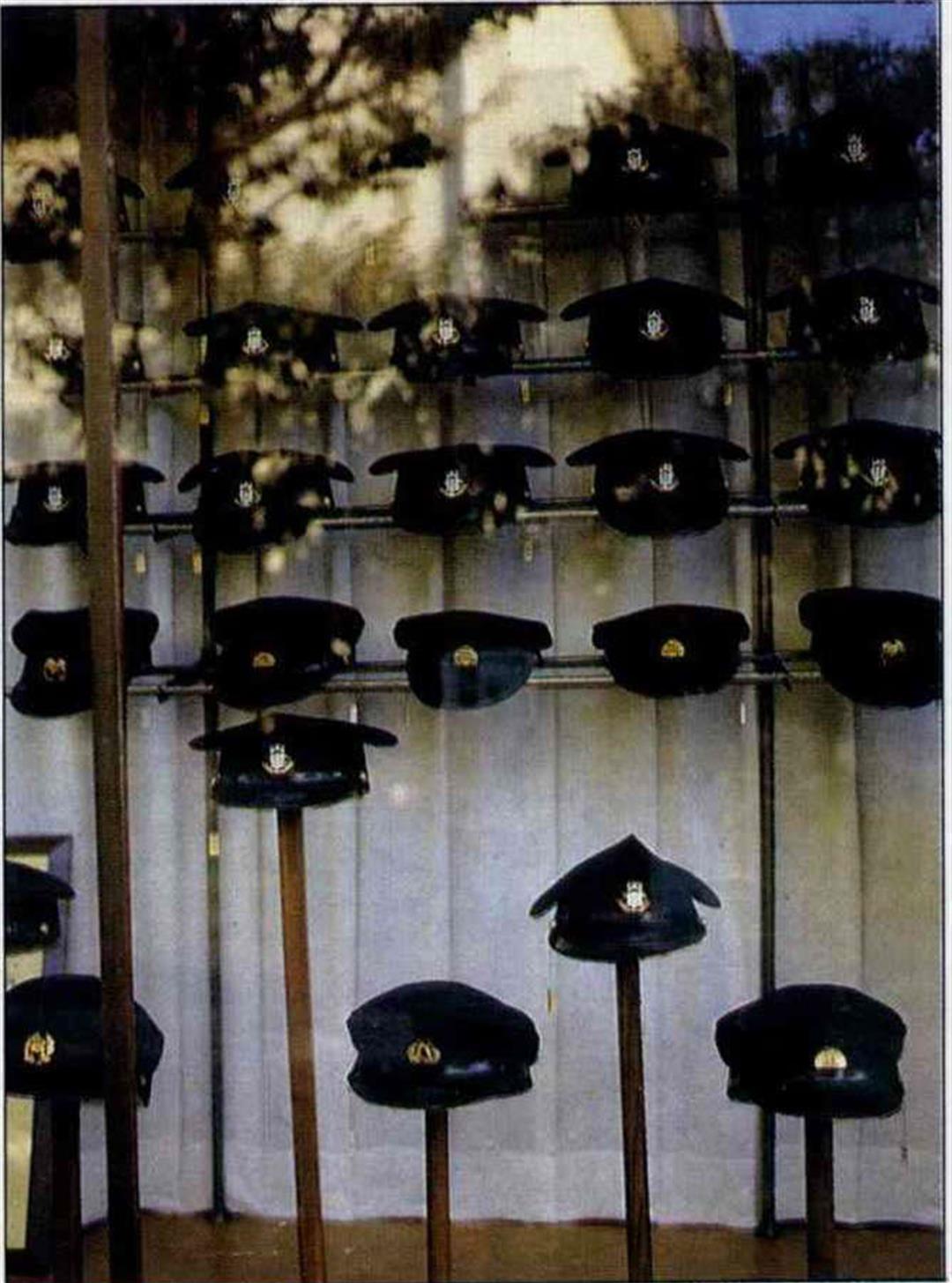

(下)象徵著優秀與悠久傳統的早大校徽,在日本備受敬重。

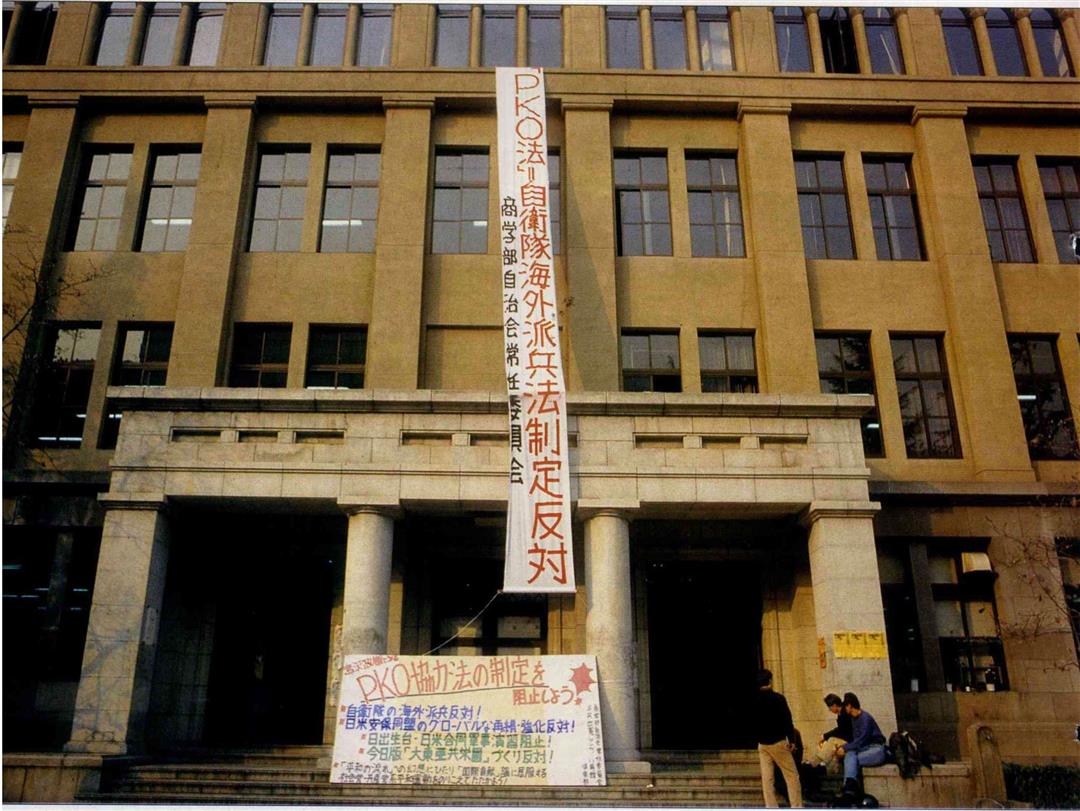

為反對日本自衛隊海外派兵法案而舉行的絕食、抗議活動,正是早大「在野精神」的再度表現。

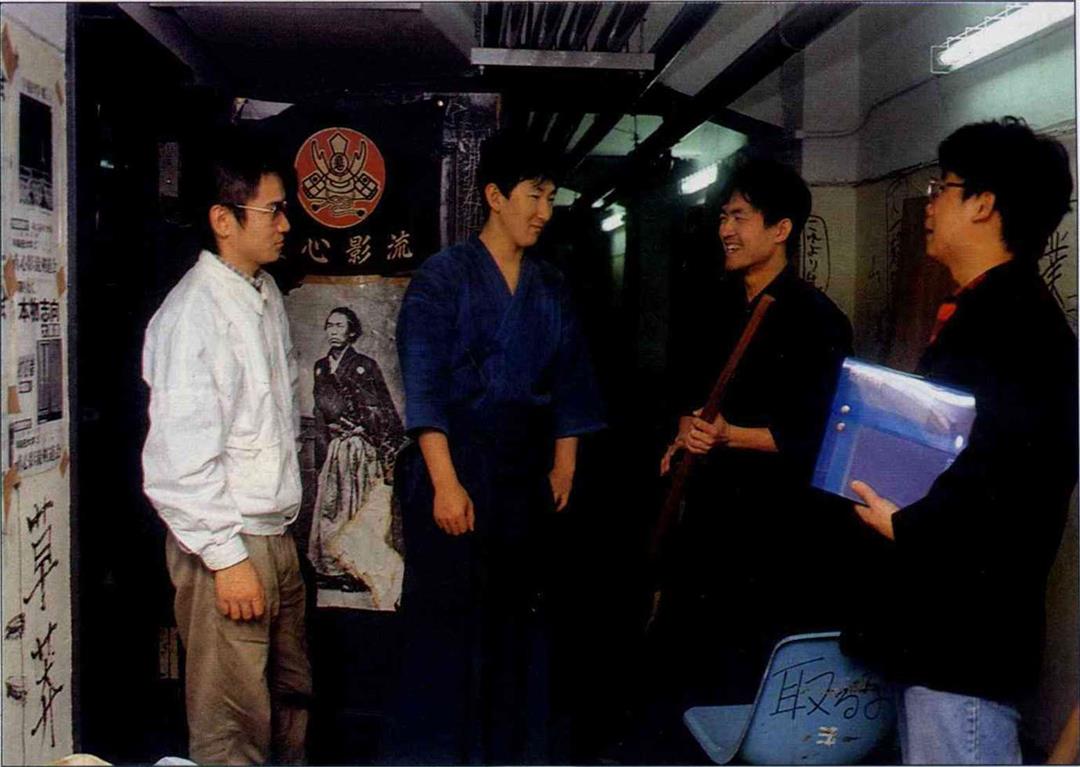

(上)早大的社團活動極盛,從傳統的劍道、能劇到最現代的重金屬搖滾,都有許多愛好者。

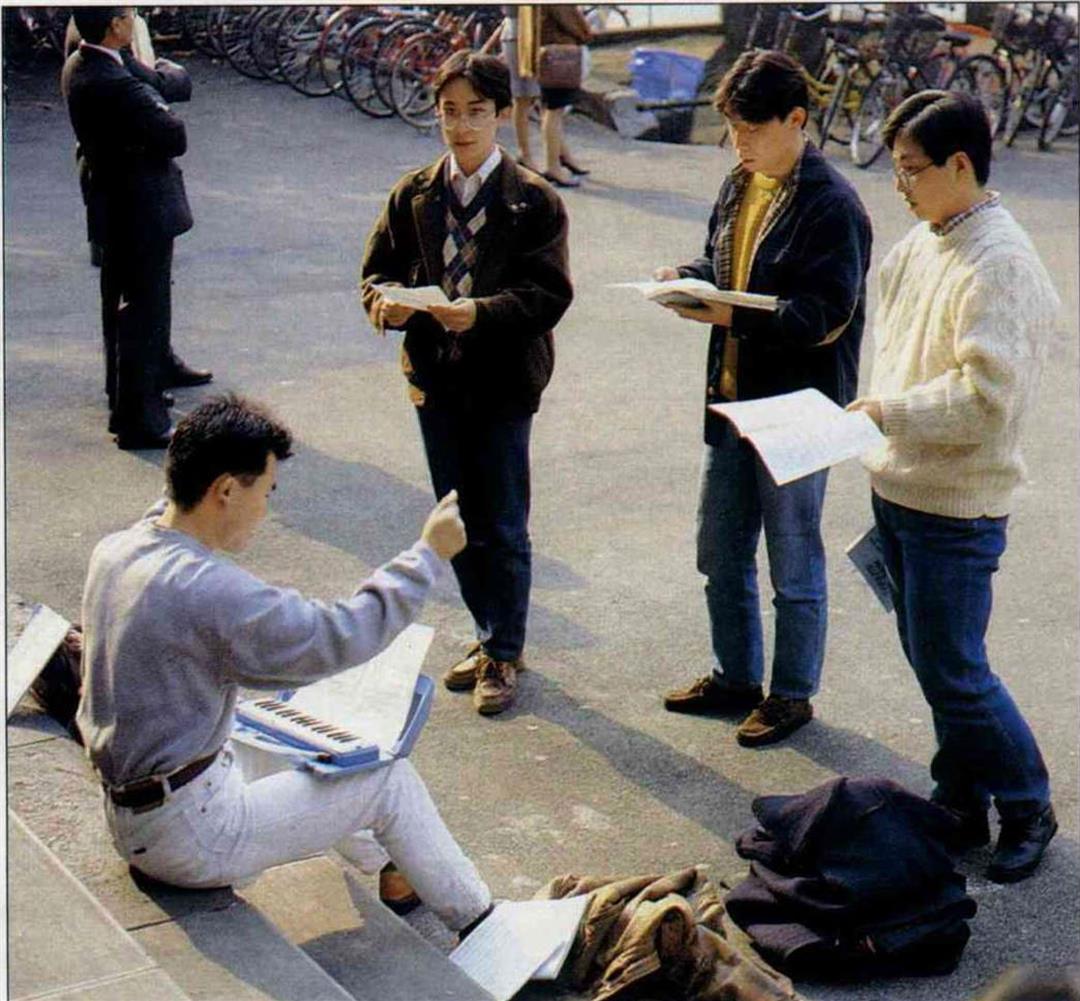

聖誕節前夕,三五好友,就著簡單的手風琴,當街練起聖歌。

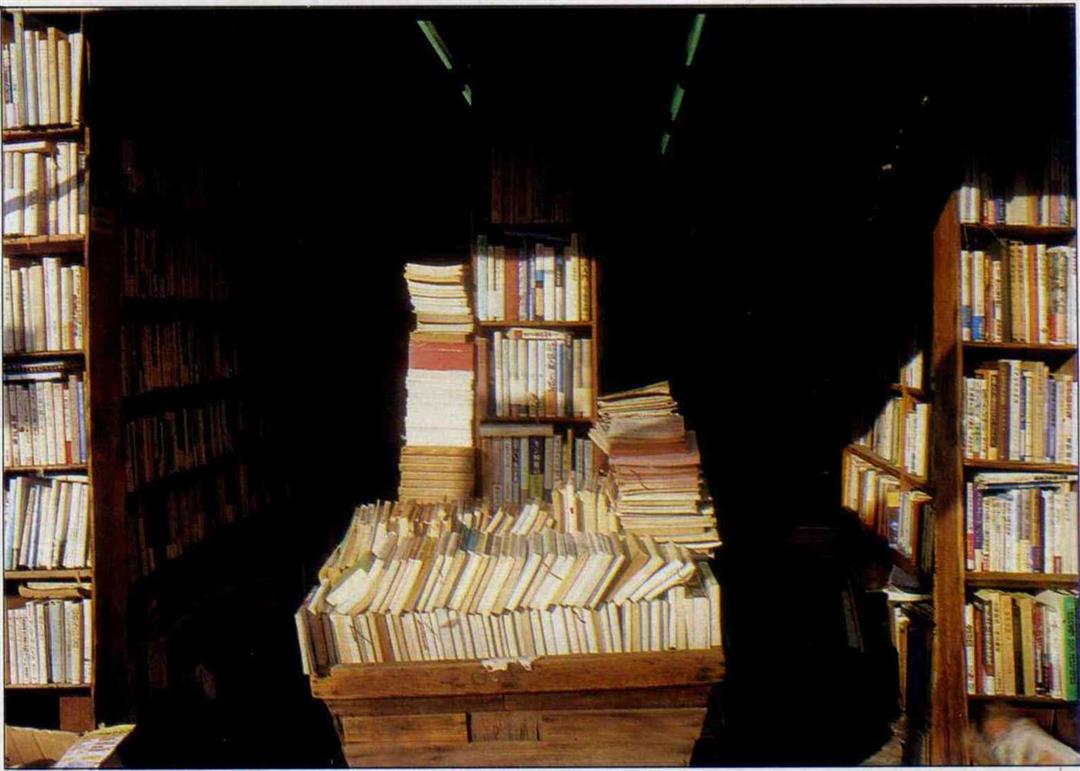

新落成的圖書館,藏有一百五十多萬冊書籍以及最新穎舒適的視聽設備。

早大附近的「早稻田街」,兩旁盡是古意盎然的舊書攤。

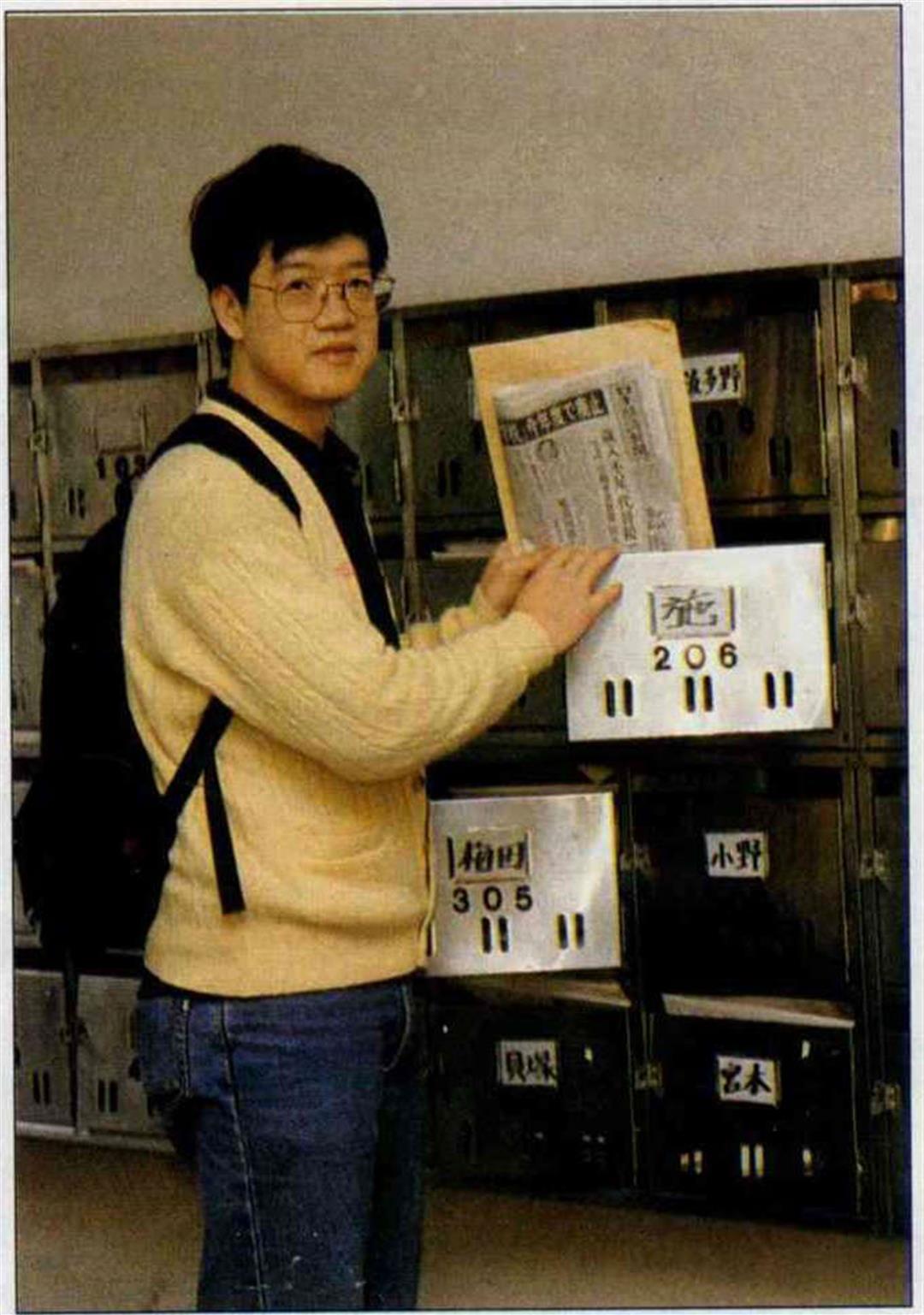

(下)來自台灣的施博仁幸運地獲選住進大企業為學生提供的「寮」(宿舍),連吃帶住,費用約為其他同學的十分之一。

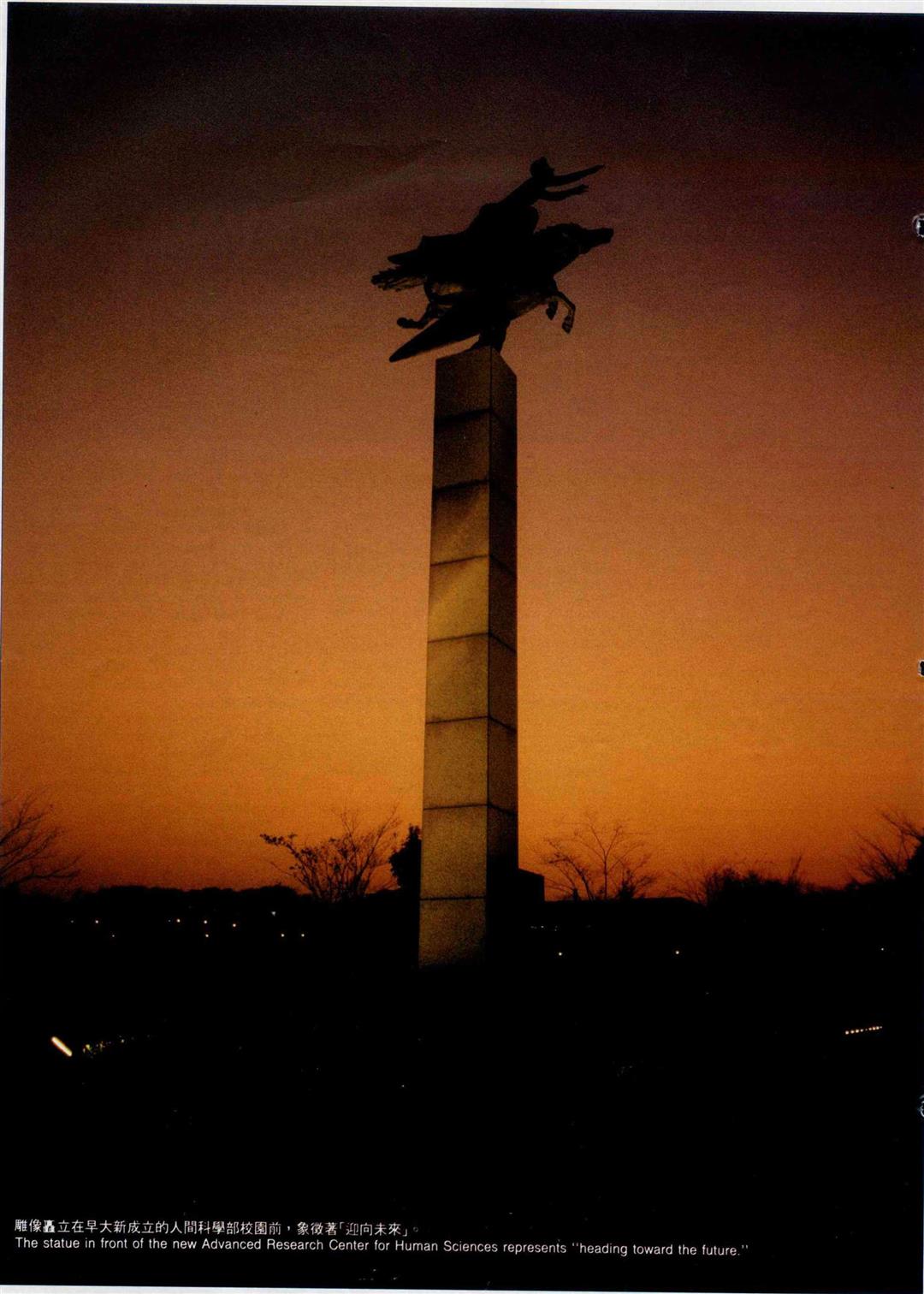

雕像矗立在早大新成立的人間科學部校園前,象徵著「迎向未來」。

六疊大的房間中擺不下椅子,要開會也只有席地而坐了。

雪蘭莪中華大會堂(華社資料研究中心)提供留台學子求學的資訊管道。

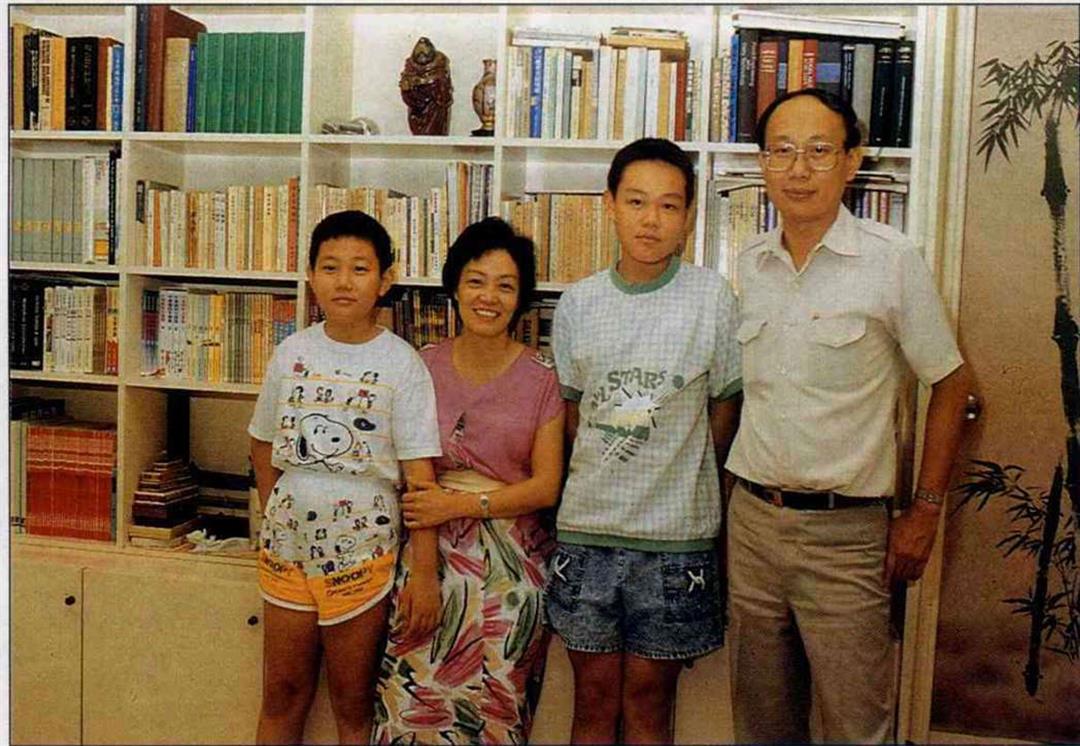

(右)先進電子公司是台商、留台一家親的好例子。董事長許漢通(右)是留台人,總經理陳俊延(左)則來自台灣。

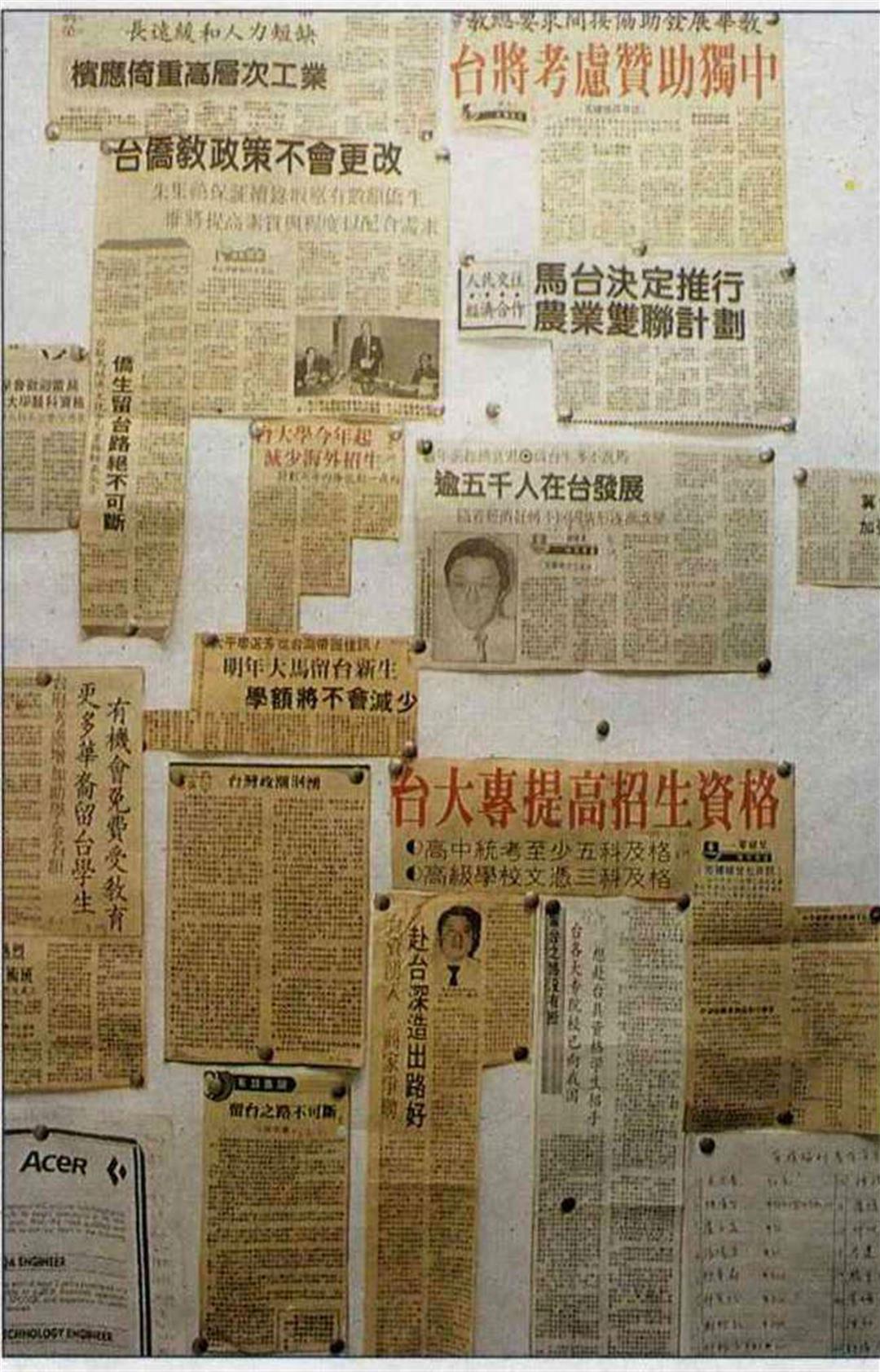

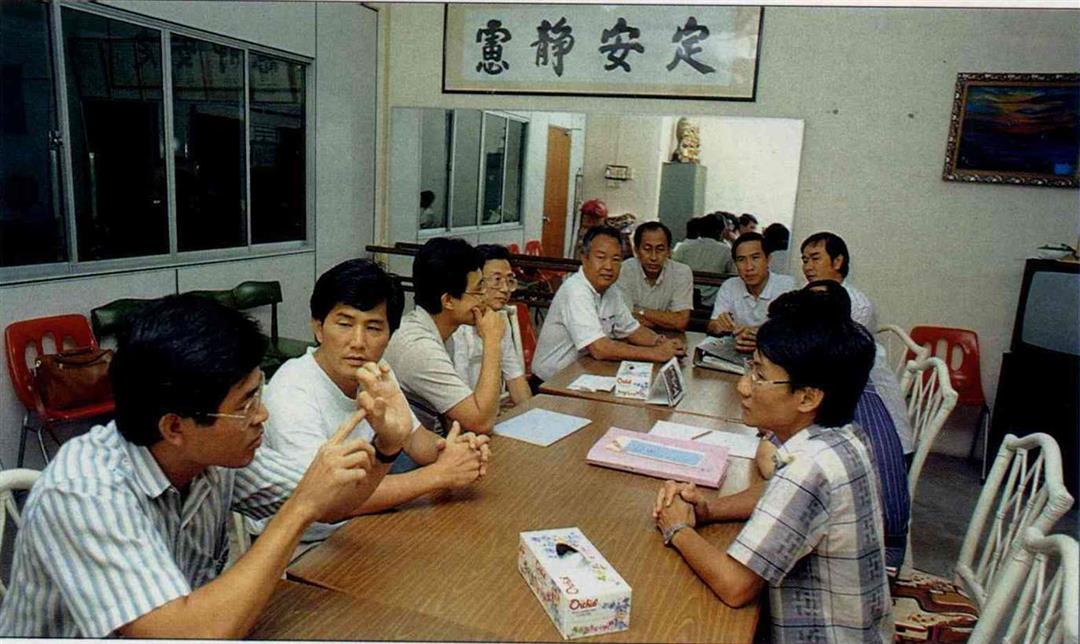

(下)有關赴馬台商及赴台升學的消息,是留台人的關心焦點。(圖攝於留台聯總辦公室內)

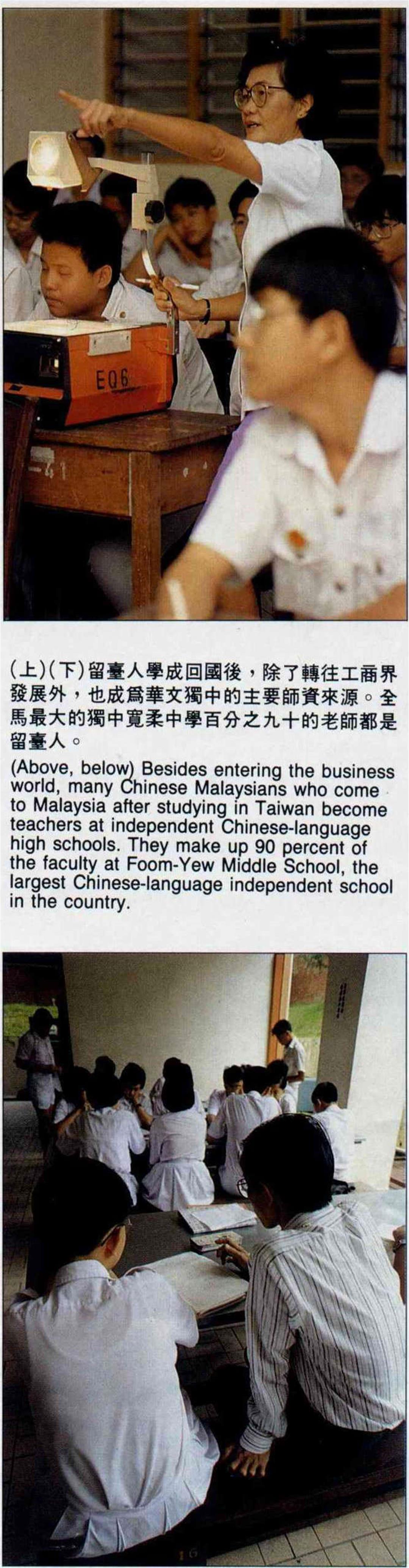

(上)(下)留台人學成回國後,除了轉往工商界發展外,也成為華文獨中的主要師資來源。全馬最大的獨中寬柔中學百分之九十的老師都是留台人。

新山留台同學會在柔佛古廟的存廢問題上,極力爭取保存,並向台灣及大陸請求奧援,為留台人「只向錢看」,作了有力的反駁。

「台灣太太」許秀華與先生陳漱石是中興大學的同班同學,來馬後在當地創辦了一所幼教中心。(黃麗梨攝)(黃麗梨攝)

移植「台灣經驗」而在大馬家鄉蔚成風潮,茶藝館是其中一例。

從大馬到台灣,橫亙的不只是遙遠的距離,更有著留台學位不被承認的宿命。(圖為馬來西亞寬柔中學)

每年約有一千名的大馬僑生來台就讀大專院校,大多先在僑大先修班就讀。

僑大先修班休閒一景。在內外壓力下,來台念書的學生已經銳減了百分之卅,是否留台之路就要斷?