硯中上品,書畫家至寶

除了一般手工藝品外,二水有項手工藝特產,名聞遐邇,那就是「螺溪石硯台」。

螺溪石石質光潤,製成硯臺後「貯水不乾、發墨佳良、嚴寒不凍」,因此被視為硯中上品,深獲書家珍愛,認為與大陸上著名的「端溪石硯臺」相比,亦毫不遜色。

螺溪石顏色很多,有墨色、暗赭色、青色、濃綠色、水色等。其中以暗赭色(俗稱豬肝色)最為罕見,也最珍貴。

據鄉民說,「螺溪石」產於濁水溪上游河岸,隨流水奔落它的支流東螺、西螺兩溪的河床上。八十多年前,鄉民偶然在東螺溪發現這些鮮麗的石塊,在枯乾的河床上,顯得極為潤澤,便攜回家中,製成硯台,因此稱為「螺溪石硯臺」。

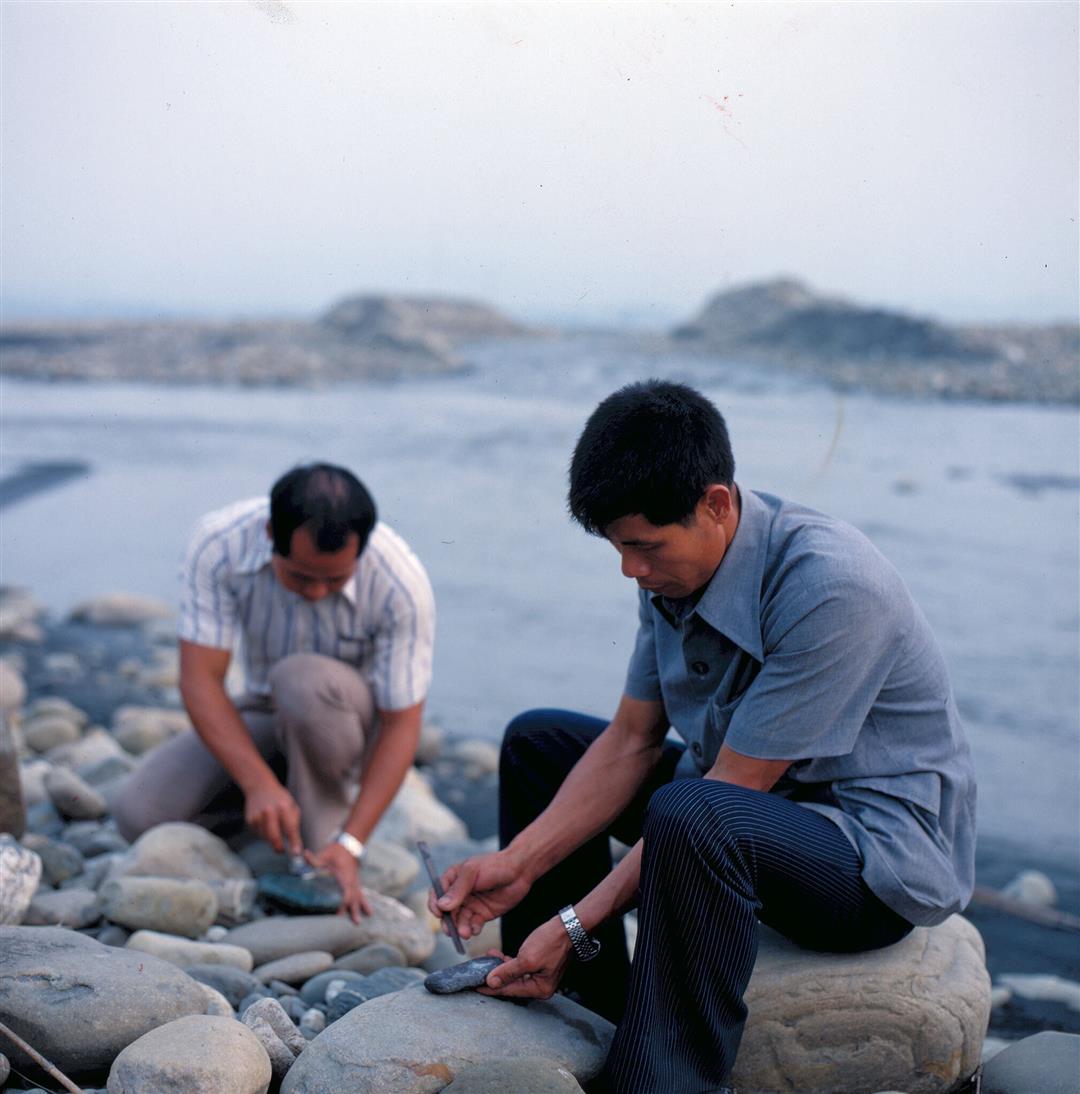

二水鄉的硯臺雕刻師傅,自濁水溪河床中採回螺溪石後,依據其天然形狀,磨平為硯,塗上蜜蠟,便顯出石的原色,外觀古樸而雅緻。有些形狀美、石質細潤的石塊,還精工雕出栩栩如生的盤龍或水牛等圖形,成為價值頗高的藝術珍品。

在二水老一輩雕刻石硯的師傅中,董壬申是碩果僅存的一個。他年輕時開始學藝,到現在已經雕了三、四十年。據他的孫子說,老師傅雕刻石硯,要看靈感。興致來時,搬張矮凳坐在門廊下,一刀一刀地雕刻,幾個鐘頭都不歇手;提不起興致的時候,一擱就是幾天,甚至幾個星期。如此雕雕停停,往往要費時數星期才能完成一個雕龍或雕牛的螺溪石硯臺。所以這種硯臺不能當手工藝品來估價,而應視為藝術品。

家住復興村的謝隆昌、謝茂河兩兄弟,從小跟著父親謝陣學習雕刻石硯。父親去世之後,兩兄弟繼承衣缽,也以雕琢硯臺為生。

民國六十八年農曆十二月二十二日謝副總統華誕時,他們以親手雕刻的精美「雙牛硯臺」呈獻祝壽。謝副總統讚賞感激之餘,曾親書一幅匾額,敘述螺溪石硯臺的由來,以為回贈。去年韓國雕刻石硯的「人間國寶」李昌浩來華訪問,謝副總統特別為他介紹螺溪石硯臺。他對二水的螺溪石硯臺讚不絕口,還帶了好幾塊螺溪石回韓國,準備自己雕作一番。

前監察院院長于右任、前外交部長葉公超、前臺灣省主席黃杰,及其他許多我國著名的書畫家,都曾先後託人向謝家兄弟訂購硯臺。

二水的螺溪石硯台,是用濁水溪河床的螺溪石製成,貯水不乾,發墨佳,為硯中上品,有些還雕刻水牛或龍的圖案,成為書畫家們收藏的對象。