中國城市為何建得晚?

此外,從世界文明史看來,在埃及、中亞、印度等地區,距今六、七千年的城址迭有發現,但多是泥磚或石頭城,像城子崖一樣以泥土為材料造成的城牆,並不常見。這當然跟地方素材有關,但中國城址為何出現這麼晚?是否還有許多更早的城址未曾發現,或許也是個有趣的問題。

黑陶出土、挖出了城牆,可以讓人相信這是一處「遠古時有許多人居住的地方」,但實際上,對城子崖——這座迄今為止夏代時期最大城址——的認識,還停留在一個粗淺的階段。

「如果真是都城,宮殿區目前還沒找到;人們生活的聚落也還沒開始挖;甚至墓葬區在那兒、是否有祭祀的遺址?也都還不知道」,張學海說,目前山東考古隊正加快腳步,努力挖掘,想要弄清楚它的真面貌,「再過幾年你們來,會給更多答案」,考古隊一位隊員說。

除了遠來的訪客,埋在城下的啞吧史料,說不定也在等待後來更多聰明的人類,來揭開它的千古之謎!

〔圖片說明〕

P.108

城子崖所在的龍山鎮,位於通往濟南的主要道路上,道路左邊的工地,是一個才剛破土的遺址博物館。

P.109

城子崖遺址設有工作站,挖掘工作仍在進行。圖中壕溝愈挖愈深,可見堆積文化層的厚度。

P.110

城子崖邊的這戶人家,「不幸」碰到遺址,很快就得遷居,戶長說:「我們會『顧全大局』,只希望不要讓咱太吃虧。」

P.111

受到經濟浪潮的沖擊,這幾年,龍山鎮修房築路等建設從未停過。

P.112

龍山鎮立了一尊「z」,作為城鎮的標記。

P.113

北大考古系畢業的張學海所長原本是浙江人,到了山東大半輩子,已成道道地地的「山東王」。

P.114

城子崖二次挖掘比較表

各文明年代對照表

(倪淑雲繪圖)

P.115

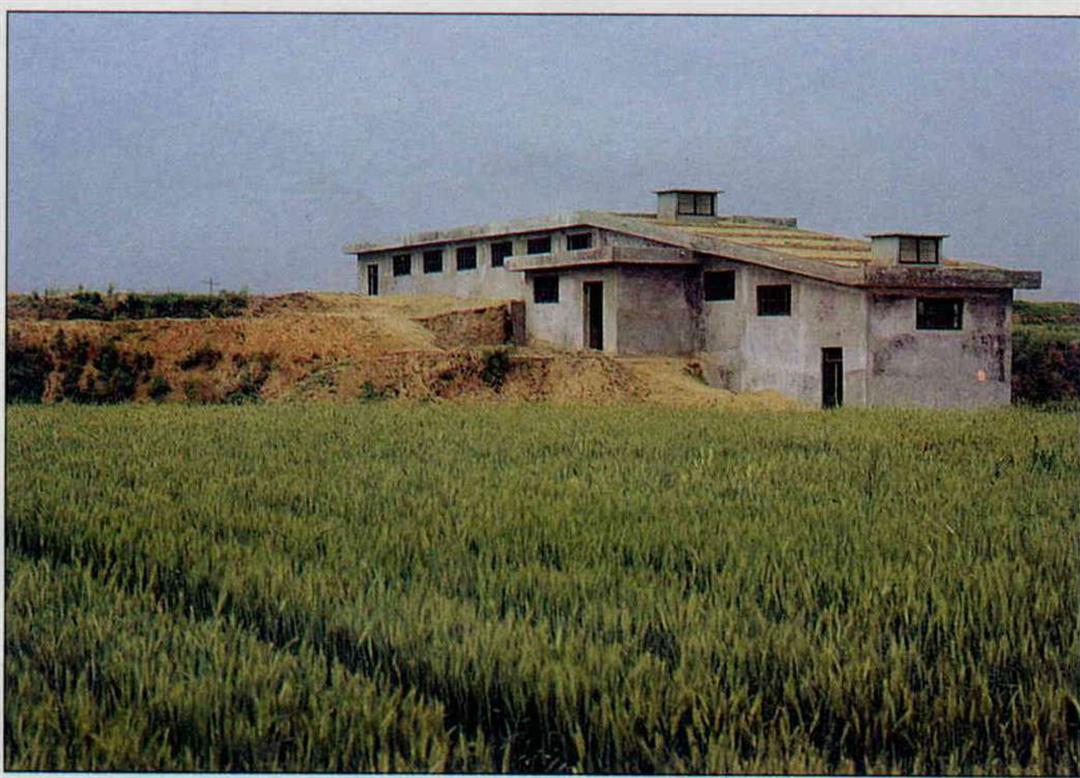

麥田中隆起的房子,是城子崖預定博物館的一部分,外殼有了,現在只缺經費來企劃經營。

P.115

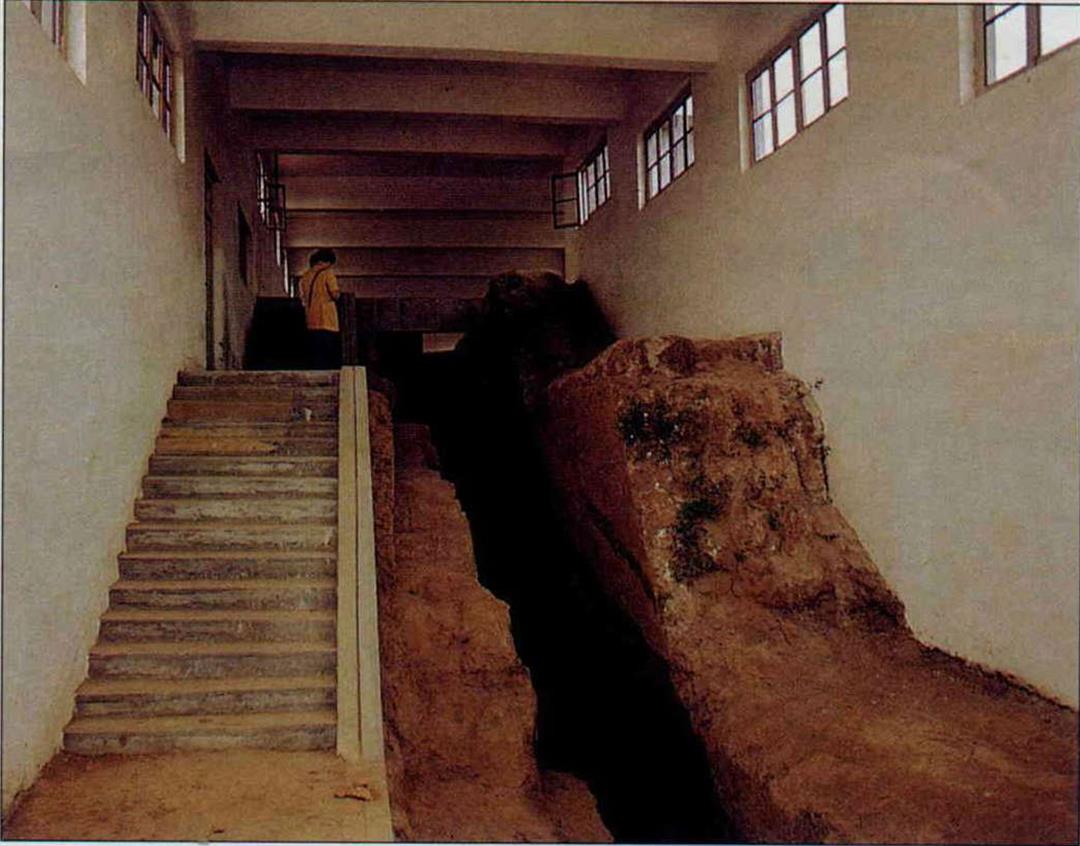

「準博物館」內部,觀察一九三○、與九○年代挖的城牆遺蹟,可瞭解各代的文化層。

P.116

夕陽下的城子崖遺址並不孤單,多少人等著揭開它的千古秘密。

麥田中隆起的房子,是城子崖預定的博物館的一部分,外殼有了,現在只缺經費來企劃經營。(張良綱)

「準博物館」內部,觀察一九三○、與九○年代挖的城牆遺蹟,可瞭解各代的文化層。(張良綱)