不斷琢磨、鑽研,理出了一套程序

在史博館修補古物的九年多當中,宋希平已經摸索出一條修補古物的工作程序。他說,修補古物最要注意的兩點,就是顏色與拼撿。

談到陶瓷古物的顏色,就要提到陶瓷器表面所敷的一層釉。釉,是陶瓷器製作中最複雜的一環。我國古時的釉藥依其性質可分為灰釉、鉛釉、長石釉、石灰釉等。古陶中多施用灰釉與鉛釉;瓷器上常用長石釉及石灰釉,較不易老化。

然而現代人實在很難找到古代取自天然植物的釉料顏色與配方。宋希平只好採用化學顏料。他把各種單色的化學顏料,像水彩調色般,一一調配出各種所需的顏色來。

宋希平說,在拼撿以前,對古陶瓷的狀況要先作一番深入的了解。繼而進入分析階段,又可分為兩個層次:一是確切了解器物構成的原料,二是推斷損壞前的情況。

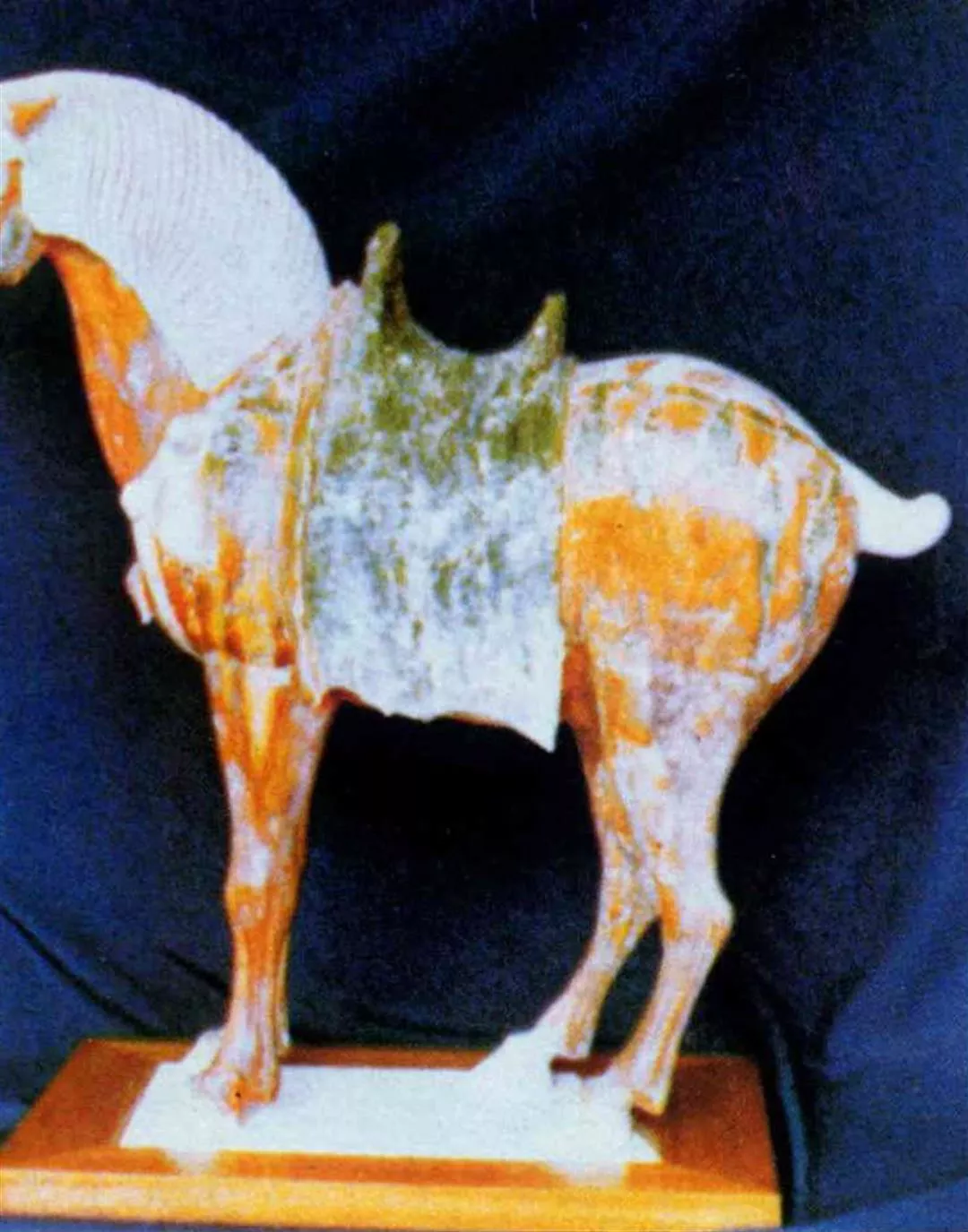

「以古陶瓷為例來說,因地域、時代因素的不同,所使用的陶土質料也就不一,有灰陶、黑陶、紅陶等。譬如『唐三彩』的底色雖說是白色,但有的質地呈粉紅色,有的帶點灰,有的帶褐黑,有的則帶赤赭。像洛陽一帶出土的古物顏色較白,長安一帶的則帶點粉紅色。此外,古陶器的質地也有差異,因使用陶土材料的不同,有些質地細膩,有些含砂粒。更由於煅燒時溫度的關係,硬度懸殊很大,加上有些使用陶鈞(拉陶坯的車盤)製造,器壁厚度較均勻,用手捏成的厚薄就不同了。」

是一座唐三彩武人俑及一匹唐三彩戰馬修補前後的對照圖。(光裕)