柔軟一顆心

久居宜蘭的作家李潼在參與頭城搶孤活動後,回憶起當天的感動:「在人鬼神同在的場合中,可感受自身的渺小。而在命運共同的期許下,每當爬孤棚的人滑下時,眾人的惋惜聲,像是要把他安全的托住。人與人雖然不認識,但是只要你開口,必有搭腔,人彷彿都和善了起來。我相信,這樣一場廟會,是可以柔軟現代社會久經隔離,那顆堅硬的心。」

優劇場團員陳板,帶著相機、筆記打算作白沙屯媽祖進香的田野調查,他對過程中的簡單、安靜有些意外,於是收起相機、筆記,安心做個進香客。

在八天七夜的行路中,他走掉了兩片腳指甲,白天考驗自己,夜裡面對自己,於是體會出隨著媽祖走路的原始敬意。

一到大甲時,他不自禁地哭了,他說:「我信了,不是迷信,而是感受到神,得到力量。」

〔圖片說明〕

P.74

(左)一柱清香、跪地恭迎,老老少少的澎湖人對媽祖海上出巡表達最高敬意。(卜華志攝)

P.75

這尊由大陸迎回的媽祖像,正由台北松山機場搭機前往澎湖進香。(卜華志攝)

P.76

廟會是民俗文化最自然的生存空間。圖為南鯤鯓廟會參加陣頭比賽的十二婆姐陣。(卜華志攝)

P.77

乩童傳達神意,信眾敬謝神恩;廟會之中,人神交融。(卜華志攝)

P.77

廟會期間,最可看出一座廟的「神」際關係及人際關係。(黃麗梨攝)

P.78

隨著所得提高,用在敬謝神明的紙錢也愈發大手筆。(鄭元慶攝)

P.79

衣錦還鄉。不過錢還人不還。台南縣西山庄七戶人家邀集出外人,合力蓋起了這座耗資二千萬元的大廟。(黃麗梨攝)

P.79

看門道還是看熱鬧?廟會活動經常吸引外國觀光客駐足。(鄭元慶攝)

P.80

歌舞團大敗傳統歌仔戲,吸引大量「拜拜兼觀光」的香客。(黃麗梨攝)

P.80

極盡聲色感官刺激的「電子琴花車」,已不見酬神內涵。(鄭元慶攝)

P.82

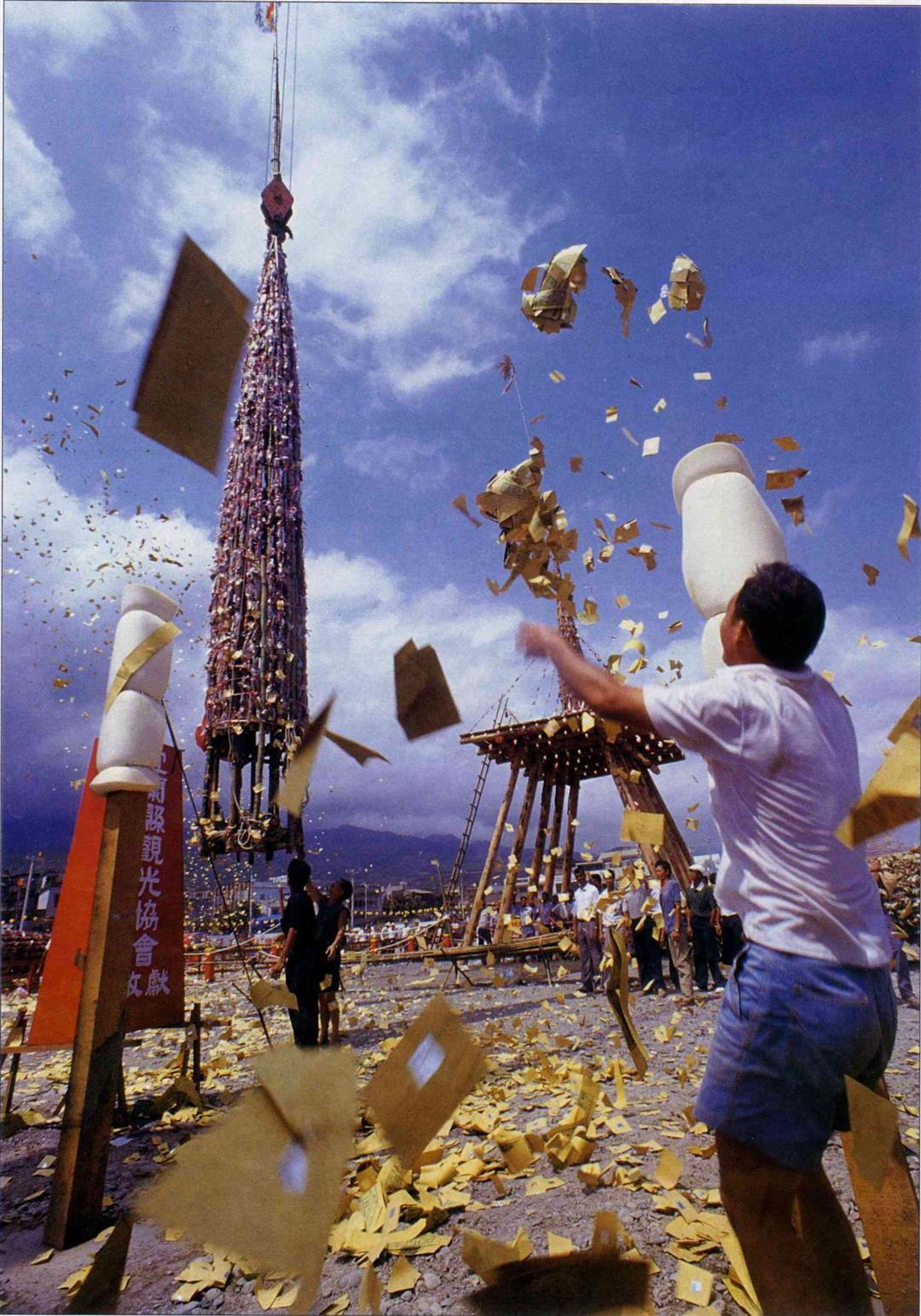

停辦四十三年的頭城「搶孤」吸引了四十萬人潮,廟會魅力可見一斑。然而在強調觀光功能下,如何保存廟會自主性,必須審慎處理。(楊文卿攝)

P.83

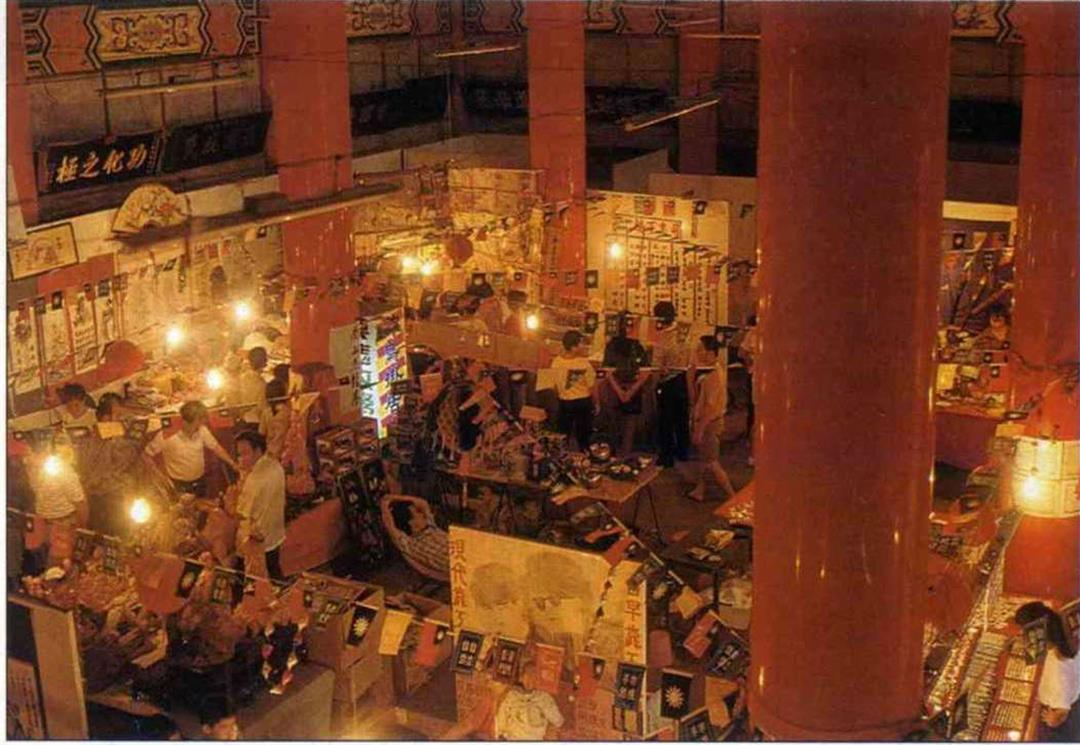

廟會之中辦商展,休閒功能日增,內容也日趨多元。(黃麗梨攝)

P.84

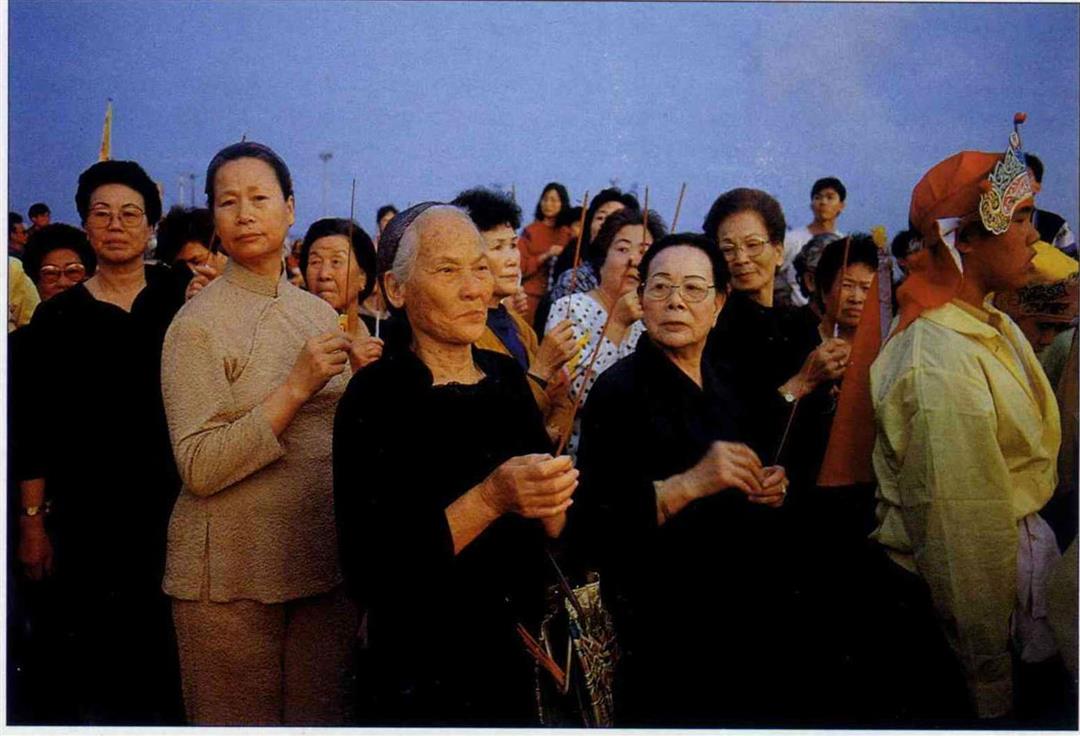

(上)拜拜,是現代人最普遍的「休閒」活動之一。(鄭元慶攝)

P.84

(下)洗滌俗塵、祈得平靜,才是廟會的根本精神。(鄭元慶攝)

P.85

繁華廟會,在富麗蓬勃表象下,廟會內涵是否也能日漸豐富提昇?(卜華志攝)

停辦四十三年的頭城「搶孤」吸引了四十萬人潮,廟會魅力可見一斑。然而在強調觀光功能下,如何保存廟會自主性,必須審慎處理。(楊文卿攝)(楊文卿攝)

廟會之中辦商展,休閒功能日增,內容也日趨多元。(黃麗梨攝)(黃麗梨攝)

(上)拜拜,是現代人最普遍的「休閒」活動之一。(鄭元慶攝)(鄭元慶攝)

(下)洗滌俗塵、祈得平靜,才是廟會的根本精神。(鄭元慶攝)(鄭元慶攝)