阿匹婆本名林呂有, 1918年8月20日出生於桃園大溪。提起她的本名,中間還有一個故事。阿匹婆有6個姊姊、1個妹妹、4個兄弟,父親是個重男輕女的人,每次母親生完小孩,父親都會在門口問:「男的還是女的?」聽到是男孩,父親就會進門幫忙收拾東西,同時看看孩子;如果是女的,他就拿起鋤頭,頭也不回就往田裡走。阿匹婆出生那天,父親等在門口問了一聲:「生了沒?」「生了,是個女的……要叫什麼名字?」母親囁嚅地問。「名字?喔,有,有」父親一連說了好幾個「有」,到底「有什麼」也沒說清楚,人已經出門了,家人猜測父親的意思,就給嬰兒取名「呂有」。

兄姊太多,阿匹婆從小沒書可讀,但這並不影響她的發展,14歲那年她在撞球店工作,沒多久她就練了一身好功夫,被人封為「撞球女王」。阿匹婆擅長打司諾克,經常把客人打得招架不住,引起客人不滿,老板見狀只好把她辭退。16歲時,阿匹婆跟著跑單幫的渡海到大陸經商;從高麗菜乾做到電線用的紅銅,什麼都賣,什麼苦都不怕,足跡到過上海、廣州、廈門。別看她身高只有150公分,卻能挑能擔,做起事來比男人還俐落。

1937年「蘆溝橋事變」,中日戰爭爆發,阿匹婆正在廈門,連續收到母親拍發的3封急電,催促她趕快返鄉,甚至以死相逼,說再不回來就等著替她收屍。孝順的阿匹婆不忍母親掛心,匆匆從廈門輾轉搭船回台灣。未料,船在「黑水溝」(台灣海峽)遇到大風浪,眼看著幾乎滅頂了,阿匹婆不知哪來的神力,緊抓住攔杆不放,船最後翻轉了360度竟又回正過來,雖然行李全被沖進海裡,但是命撿回來了,「大難不死,必有後福」阿匹婆對自己的未來也充滿信心。

返台後不久,在一個偶然的機會下,阿匹婆加入台中的「新劇團」,演出以台語發音的舞台劇,初期她以「愛子」與「林愛」為藝名。當時台灣還是日據時代,沒有本土製作的電影,而都會區的戲院正漸漸興盛起來,除了放映來自殖民國日本的電影及中國和歐美的影片之外,許多戲院都會在空檔時間安排台語舞台劇的演出。

有趣的是,阿匹婆的第一部舞台劇《戀結的天國》,演的角色就叫「阿匹婆」,是個老旦,戲雖不多但十分搶眼。後來她刻意扮老,同時把藝名改為「阿匹婆」,想不到一炮而紅,「阿匹婆」這個角色決定了她的一生,日後她還以71歲的高齡,以《媒人婆》、《阿匹婆嫁女兒》、《阿匹婆上學》等連續劇,在螢幕上大大走紅,這是她當年始料未及的。

戰後初期,阿匹婆轉至「黑貓歌舞團」與文英同團,擔任要角。到了台語片興盛的時代,阿匹婆又轉入台語影圈擔任配角,從無聲到有聲,她在片中大多飾演歐巴桑或是甘草式的丑角。阿匹婆與先生林太郎結識於片廠,林太郎是台灣第一位武術指導,二人在電影《青竹絲》中搭檔演出,相知相惜,繼而結為夫妻,幕前幕後恩愛相伴的婚姻,成為演藝圈的一段佳話。

1962年,台灣電視公司開播,阿匹婆成為台視的基本演員,陸續演出了閩南語連續劇與單元劇,奠定了她被觀眾所熟知的「阿匹婆」形象。在這段時期裡,她同時也活躍在當時風行的餐廳秀舞台,與廖竣、澎澎有極具喜感的合作演出。

對於自己從影以來最難忘的作品,阿匹婆認為是1965年辛奇導演的台語片《後街人生》,她在片中飾演一個奇怪的老女人,有很多內心戲及高難度的演出,讓她過足了戲癮。

其中有一場戲,阿匹婆追賊上屋,再從屋頂上跳下來,導演怕阿匹婆受傷,拍到一半突然停機問:「有沒有人要幫阿匹婆當替身的?」現場一片寂靜,無人應聲。阿匹婆見狀,趁著導演還沒回過頭來,與攝影師比了一個OK的手勢,攝影機一啟動,她就使勁往下跳,一鏡到底,一次OK。辛奇嚇了一大跳,責備她不該貿然往下跳。

事後人家問她:「怎麼那麼勇?萬一摔壞了怎麼辦?」阿匹婆若無其事地說:「我要是不跳,等導演找到替身,我在屋頂上早就曬成人乾了!」

阿匹婆另有一絕,她不識字,演戲、背劇本全靠別人唸給她聽,練就「過耳」不忘的本領,記憶力驚人,朋友的電話,她記得500筆以上,比手機還厲害。 林福地透露,早年帶著阿匹婆拍戲,沿路他都會教阿匹婆認識路牌,「一趟外景拍下來,她就記了上百個路牌字。」

阿匹婆的字典裡沒有「老」字,1988年,她以71歲高齡,接下台視閩南語連續劇《阿匹婆上學》,戲裡她頭戴大盤帽,掛副老花眼鏡,再穿上國小女生制服,身上叮叮噹噹的掛著書包、塑膠水壺,相當討喜。她在戲裡不但活蹦亂跳,戲外她也學著讀書識字,彌補兒時失學之苦,應了「活到老學到老」的至理名言。

《阿匹婆上學》的收視率高達40%,有人分析它成功的原因,主要是故事本身具有濃厚的草根性,劇中不時以廟宇、菜園、鴨寮、古井等場景,喚起觀眾對以往農業社會的回憶。最讓人稱道的是,阿匹婆生動自然的演出,格外令人折服,特別是她四處鼓勵村民讀書的過程相當感人。《阿匹婆上學》走紅時,中南部還掀起一陣阿公阿嬤讀書熱。

阿匹婆很感謝製作單位給予她的協助,讓她在古稀高齡還能挑樑當女主角,因此劇中無論在大太陽底下參加田徑比賽、繞著稻田奔跑,或是握著毛筆寫書法,阿匹婆總是全力以赴。除了連續劇,阿匹婆參與的電影演出也相當多,包括《悲情城市》、《看海的日子》、《熱帶魚》等三十餘部,2004年獲頒金馬獎終身成就獎。

阿匹婆在22歲時曾生下一女,後來不幸夭折,23年前,她的先生因糖尿病過世,留下阿匹婆一人。晚年阿匹婆與養女夫婦、2個小孫女同住,並在桃園開店,賣「阿匹婆藥燉排骨」。別看阿匹婆年事已高,做起生意絲毫不減當年的拚勁;每天她站在店裡,操著流利的台語,以逗趣的表情和客人聊天,客人見到她都喊她「阿嬤、阿嬤」。阿嬤不時透露她的養生3哲學:多量血壓、多練下腰、多打牌。

退休的阿匹婆在餐飲業找到「第二春」。雖然,近幾年景氣不好,生意掉了4成,但她依然樂觀面對,並以「沒有跨不過去的火焰山」自勉。也因為阿匹婆對人如此貼心,因此對於她因肺癌離去,聞訊者都不勝唏噓!

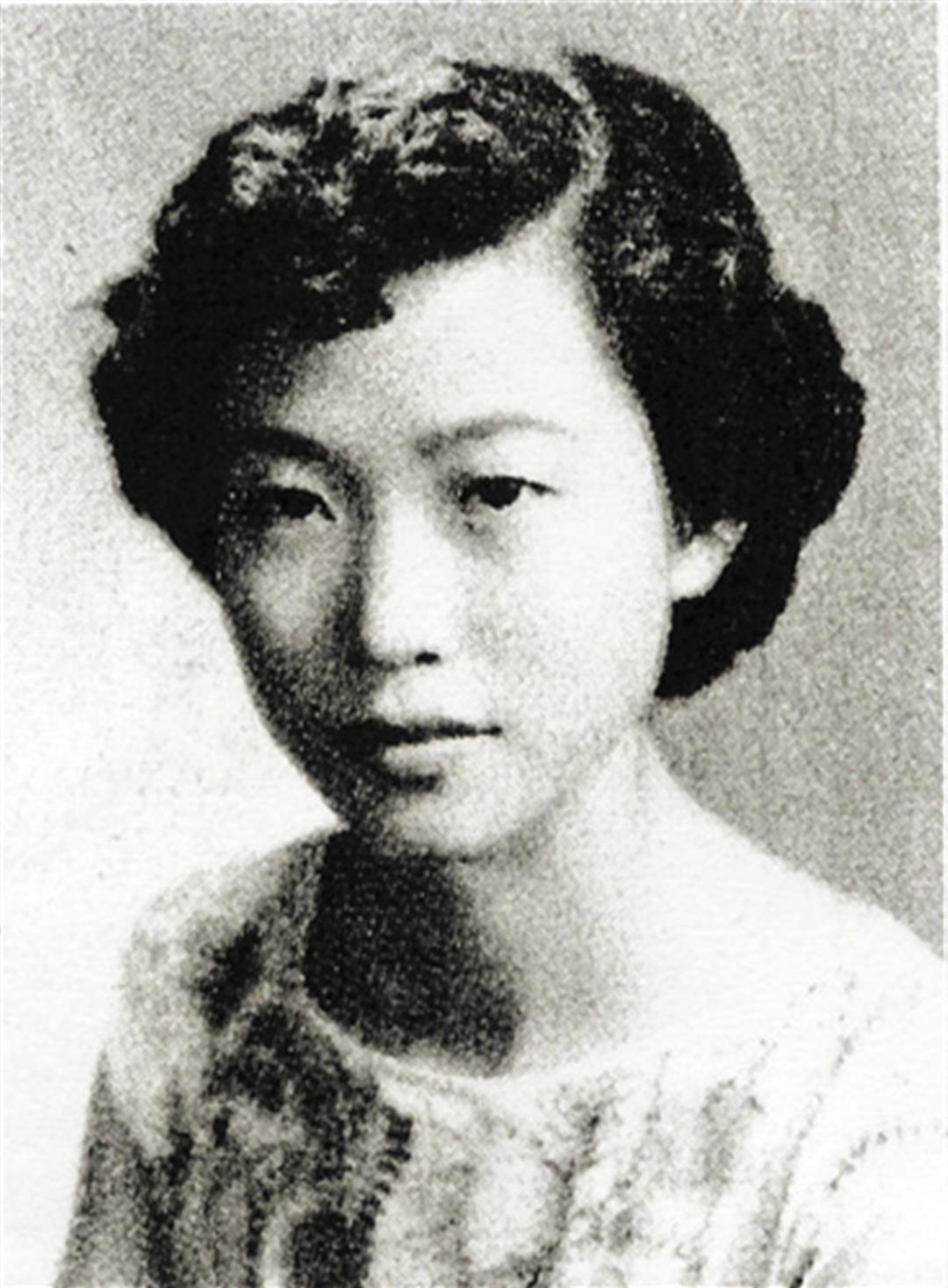

阿匹婆年輕時也是一位大美女,這是她19歲時,以「愛子」的藝名,進入台灣新劇團時的身影。

阿匹婆少女時代即入戲團演戲,卻是以「老旦」走紅,圖為《阿匹婆上學》她身穿小學制服的逗趣模樣。