找回高球「呂先生」

與其他的運動一樣,高爾夫球本就是愛好運動人士所選擇的千百種運動項目之一。然而,根據中華民國造園學會的研究指出,一個十八洞的球場約佔六十公頃,平均一天可服務三百二十人次,耗水量是一千一百五十到三千五百公噸,平均起來每人次的耗水量是七到十五公噸,約一般人日常生活量的十五到三十倍,高爾夫的消耗資源由此可知。

陳嘉惠指出,在地小人稠、資源有限的台灣,高爾夫的成長應做更審慎的設計規劃,但過去在經濟力的炒作下,台灣的高爾夫球場卻在十年之內急速暴增。比起歐州從十六世紀逐步發展的高爾夫,台灣的高爾夫運動的確發展過快。「別的國家三、四百年的發展,我們集中在十年完成,」陳嘉惠說,台灣的高爾夫運動因此蒙受更多如「破壞生態、特權專利、打交際球」等惡名。

簡龍國表示,因於台灣高爾夫發展過程曾經有過扭曲,目前台灣高協最想作的是「回歸高爾夫球」的運動本色,「至少找回『打高爾夫球的尊嚴﹗』」他建議,無需大空間的「室內高爾夫」應推廣,可以全家一起玩,十分平易近人。

一般印象中的「高貴」球場,簡龍國也認為可以想點辦法讓它更親近民眾,例如開放舉辦園遊會、慈善募款等公益活動,讓大家有機會接近,或是開放一天不要球券或打折低價促銷的「高爾夫球日」,讓沒打過球的人也都能來碰碰球桿。

而如果有適當的地點,亦可由政府出資設立公共球場,以低廉的球券使不分貧富,想參與的人就有機會打球。像在英國八英鎊(相當四百元台幣)就可打球,一般人就不會對打高爾夫者投以異樣的眼光。「公共球場還有一個目的是刺激私營的球場不能太過一意孤行採高價位,」體委會副主委黃文忠說。

如此一來,能讓更多人認同高爾夫,不再感覺此球高不可攀,打球的人越來越多,球技精進的人或也不乏其人,才不會像現在「一個約翰走路菁英賽,想要找出在亞巡賽獎金排名前三十名的職業選手六位參加,才發現根本找不出來,有應賽資格的只有兩位,」陳嘉惠說。最後主辦單位放寬標準,以亞巡賽五十名左右的好手汪德昌、張澤鵬、葉偉志、呂文德及去年轉入職業的洪家煜五位好手與賽。

在打高爾夫最為「高而富」的年代,許多貧苦人家的孩子到球場幫富豪階級背球桿、當桿弟,打出亞洲少數職業高球菁英的名號,當年桿弟出身的呂良煥、謝敏男、陳志忠都有同樣艱苦奮鬥的故事。

現今社會更富裕了,打高爾夫的人更多,但論競技目標,我們高爾夫球水準卻遠不如異軍突起的韓、泰等國。高爾夫「污名化」若去,當年台灣名揚國際高壇美名或可重現?

今年九月的馬爹利名人逐洞賽,來自美國的科瑞.培文曾來台參加,他打球時幽默感十足,風靡不少球迷。(薛繼光)

放眼世界職業高壇,選手成名年齡越來越早,培養高爾夫選手宜從幼年開始,江山代有才人出,台灣新起一代可有「老虎」的影兒?(薛繼光)

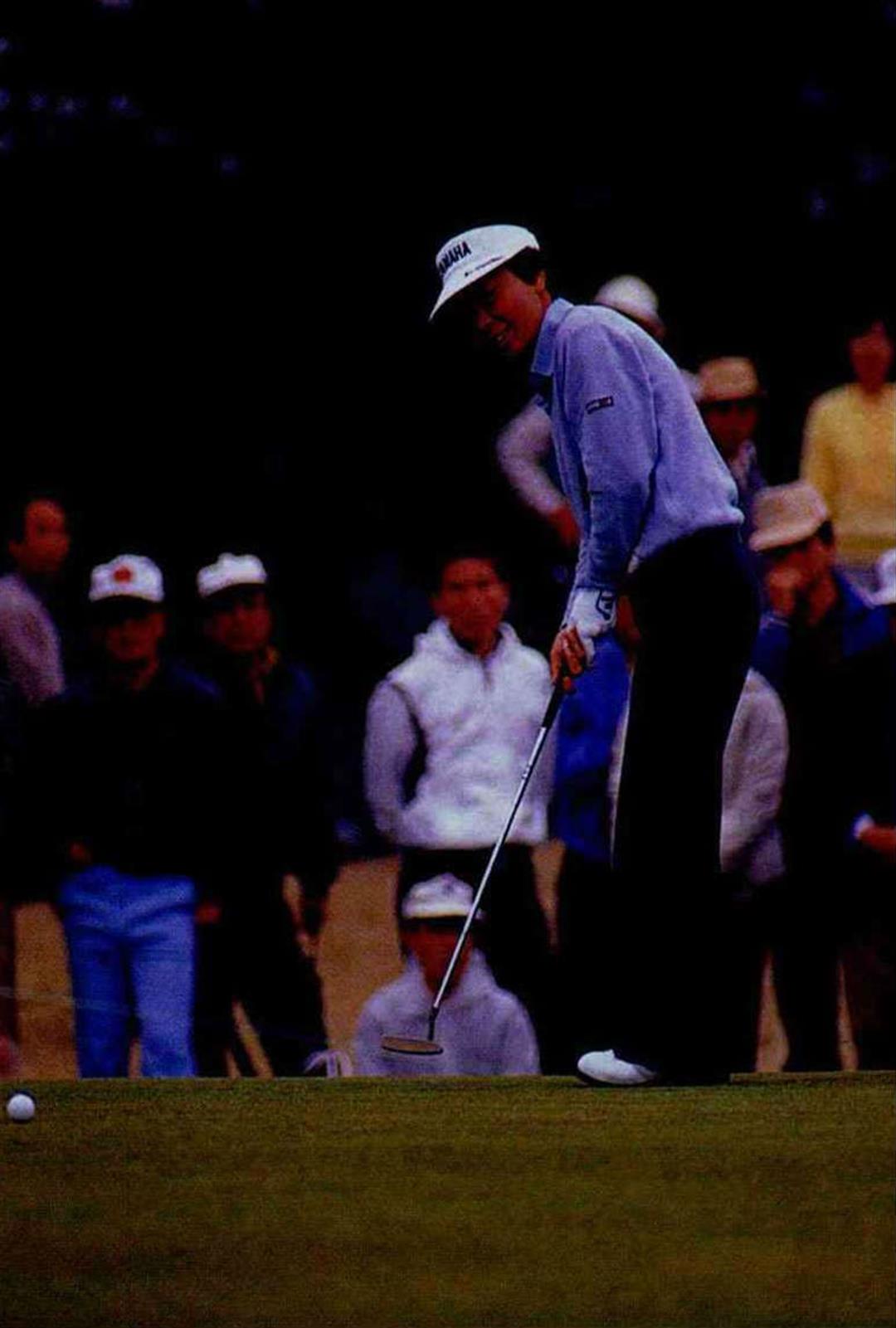

民國七十年代女選手涂阿玉曾風靡日本,掀起一陣旋風。向來女性高爾夫運動人口很少,能成為世界排名中職業選手,涂阿玉是少數幾位。(鄭元慶攝)(鄭元慶攝)