從神仙齊聚王母蟠桃盛會、仙女手把芙蓉彩雲間、到白頭神仙閒對奕……。滄海桑田,隨著光陰流轉,人們渴望的仙境反映著什麼樣的宇宙觀?仙境對人有著什麼樣的提醒?

「過去未來,莫為智賢能打破,前因後果,須知親近不相逢。」

紅樓夢一百怳誚^,賈寶玉跟著送玉的和尚飄飄搖搖,也沒出大門,不知從那裡走出來,就到了個荒野地方,只見一座牌樓上寫著「真如福地」。轉過牌坊,宮門上就寫著前頭這兩句對子。

寶玉魂夢般進入了上界神女瀟湘妃子所住的洞天仙境,只見樓閣高聳,殿角玲瓏,好些宮女隱約期間,他貪看景致,為那奇花異草心動神怡,魂消魄喪。突來一仙女對他斥喝:那裡來的蠢物,在此窺探仙草!

別有天地非人間

顯然寶玉在仙境裡受到的待遇不如前人。隨手拾幾個中國早期訪過仙境的人物看看,《竹書紀年》中說周穆王「西征崑崙,見西王母」,王母留他從此逍遙崑崙都城登仙不死,仙鶴、長松相伴,何況《西遊記》裡的王母蟠桃盛會,更是鳳髓龍肝、熊掌猩唇,享用不盡。可惜生命是不可逃避的責任,穆王人世任務未了,王母臨別贈言:山陵聳立雲端,你由山川阻隔的遙遠東方而來,願你長命百歲,能再相會。

漢武帝受到的待遇也不差,《漢武帝內傳》記載,武帝會見王母,王母請他吃仙桃,味道佳美,凡桃難比。漢王用畢將果核揣進袖裡,說要在人間種植,王母掩嘴而笑,「三千年一長的仙果,哪是塵間長的出來?」

靈肉得兼?

相較於猶太《舊約》的記載,上帝雖然創造世界,但永恆的真理卻在祂的國度,不在地面。佛教極樂世界的法則,呈現的是無窮宇宙的觀念,天堂也不在此娑婆世界。宗教的樂土思想,讓信徒視死如歸,肉體帶著喜悅死亡,精神奔向另一個更好世界永生,這樣的「彼世觀」,若由中國的樂土──仙境的角度看來,簡直不可思議。

當其他宗教將上古不死思想視為神話;中國人卻期望精神與肉體得兼,除了靈魂永垂不朽,更努力追尋不死藥方,好讓肉體能超越生老病死、不受時空控制,長生不老也成為本土道教的主題。

除了豐富的西王母仙境神話,中國還有一個不斷被具體化的東方仙境,吸引著歷代人們身體力行渡海求仙,求仙不死固然成就有限,去者多,返者少,卻也更形神秘,令人嚮往。

蓬萊仙島

位在東方沿海的戰國燕齊,成天對著海市蜃樓,創造出海上仙山的幻想。兩千多年前國君乾脆令人出海,尋訪不死藥,《史記》記載,戰國齊宣王、燕昭王等使人入海求蓬萊、方丈、瀛州三山。「此三神山者,其傳在渤海中,去人不遠」,傳說海上三山有仙人與不死之藥,山上百物與禽獸皆白,以黃金白銀為宮闕。這蓬萊仙山,遠望如雲,終年為蜃氣、麗雲所繞,俗人靠近則風浪逆捲,沈入波濤海中,是無法觸及的神秘靈山。

秦始皇遣韓終、徐福出海求仙,不知所終,今天日本、韓國還在爭奪蓬萊三神山的「歸屬」權,都說在自己國度。成功大學出版的《道教學探索》中,韓國漢陽大學教授都珖淳引用古朝鮮記載,認為自古傳說萬物盡白的韓國「太白山」就是三神山。日本依據國內多座徐福廟,也說具有「長生」之意的富士山,就是中國帝王心中的仙鄉。

宇宙如雞子

為何中國不能「正視」肉體死亡,發展出彼世觀,深信人死後可以回歸另一更好的國度?反而不斷期望肉體不死,就在世上追求著理性看來不可能的羽化登仙之境?

台大中文系教授柯慶明認為,中國人的宇宙觀可以提供答案。看看影響早期中國人較深而廣的創世說「盤古開天」,宇宙如雞子,盤古於其中孕育了一萬八千年後,輕而清的物質冉冉上昇成天,重而濁的物質下降成地,天地慢慢誕生,不管盤古巨人最後是悠悠睡去或者死去,盤古宇宙外並無另一宇宙。

「內在性的宇宙與外在性的宇宙合一,現象界與超越界重疊在同一個世界,」柯慶明解釋,因為內在性的宇宙觀,中國早期並未產生天地之外另有一個天地的想法,因此天地即使有神靈,也在天地之內,此世界不是另一世界的創造主所造。

在法國出版的《創世紀──宇宙的生成》書中也提到,對中國人,一切關於上帝與支配世界的神律觀念都是無稽之談,因為宇宙一切事物都是陰陽交互作用的結果。甚至中國的科學也是「按照人們對宇宙的想法發展而成。」

萬物一氣,天人合一

中國早期觀點認為從原始混沌中演化而來的宇宙沒有終止之日,一切都在自然之內。因此人們理解的宇宙是「萬物改變如波浪起伏,」波浪雖變,海水卻並未減少,宇宙海就像氣的運動,生,是氣的凝聚,滅,則是氣的解散,永恆、終極的氣無增無減的存於其中,因此天、地、人一體,朝生暮死的蜉蝣與永恆的山水不分。受這樣的哲學影響,所以大文學家蘇東坡說:自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬;自其不變者而觀之,則物與我皆無盡也。既然萬物如何變化,都是宇宙的一部份,人死不過就是鬼,歸也,是氣之還於天地。

循此思路,只要是充分和諧下凝聚的氣,即可以漫長、保持永恆型態不變,而人活在天地間,可以參讚天地化育,創化生命,所以《易經》說,天地之大,德為生生,特別重視生命的生生不息,由此不死仙藥與不死仙境的不斷出現也就有其根源。

在早期神話與楚辭、漢魏六朝一路而下的文學、小說中,也出現一套完整的想法,相信世上有個仙境,比現實人生更好,萬物又可以保持現有生命型態生活其中。

屈原「西遊記」

今天從事神話研究者,就將中國早期仙境歸納為「西方崑崙王母仙境」與「東方海上仙山」兩大系統。

「西方天上白雲之間的黃河之源,以及東方黃河之水入海的歸聚之處,就是古代人所信仰的仙鄉,」研究中國神話的王孝廉認為,人們常視生活中關係最密切的河川之源為神秘仙鄉,如印度視恆河為聖河、埃及以尼羅河為樂園。

佛光大學校長龔鵬程曾以方位在文化裡的特殊含意解說仙境。漢代的陰陽五行說,賦予每個方位一定的意義,除北方代表死亡,東方是日出之處,代表生機蓬勃。西方更早就被當成一個理想的樂土,是美好人與事物的所在地。

在一篇討論旅遊文學的文章中,龔鵬程寫道,屈原遠遊裡三度描述自己遨遊崑崙仙境,「當人在現實世界中遭到困阨,只好前往西方崑崙,走向西方是一趟希望與理想的追尋之旅。」所以《詩經》有「西方有美人而我思之」;宋朝朱熹說:「西方美人,託言以指西周之盛王」,後世許多歌詠、嚮往西方的說法,「當然跟周穆王西征、西王母故事、崑崙城仙境傳說有密切關係,所以西方又為神仙不死之地,」龔鵬程認為,佛教西方極樂世界在中國民間成為重要信仰,也與漢代對西方的偏好有關。

王母娘娘要搬家

在中國大地上,不同民族有不同神話,一區區反應不同思維,除了西方崑崙王母、東方海上仙山神話,內陸也有帝王神話,與泰山神話群。

仙境在古人心中雖是現實世界的延伸,但愈是遙不可及,愈有想像空間。蓬萊若隱若現,崑崙渺遠飄忽;「境內的泰山卻是現實的存在,雖以其廣大高峻、群岳之首身份顯現神靈,神秘性畢竟不如蓬萊、崑崙,」中研院史語所研究員劉增貴曾經研究漢代泰山信仰。

隨著天下逐漸統一,各區神話相互融合;加上海上活動危險性高,求仙往往去而不返,受重大挫折。東漢後政治中心又逐步由華北進入江南,人們活動空間遷徙,空間觀念也逐漸改變,江南石灰岩地形裡洞窟、洞穴神秘幽深,巧奪天工,也不時刺激著人的想像。

神秘仙境也就從載沈載浮、捉摸不定的海上仙境,與遙遠的西方大山上逐步往內陸「遷移」,王母瑤池也從崑崙搬到了泰山。樂府「步出夏門行」,說泰山離天不過四、五里,人們成仙後,就前去「歷歷種白榆,桂樹夾道生」的泰山拜謁王母。

崇拜高山是原始民族即有的信仰,山高接天,被視為貫通人、天的天柱,因此商周帝王定期祭名山大川。秦始皇與二世祭泰山,儒生還建議用蒲裹車輪,以免傷及土石草木。

納百山歸於「仙境」

道教對名山勝地及洞穴亦情有獨鍾,提出內丹修練理論的晉朝葛洪在《抱朴子》中寫「為道之士,莫不飄渺絕跡幽隱山林」。除了適合道士修真、觀想,山中靈芝、鐘乳石,更是求長生、煉丹、找不死藥的資源。

有心之士遂結合古代山岳信仰、地母信仰、隱者棲室,將座落大江南北的名山洞府,組成具有意義的怳j洞天、三怳誘p洞天、七十二福地系統,每處由不同仙靈掌管。神仙遊於名山大澤、洞天福地,也形成中國人「山不在高,有仙則靈」的觀念。

人們遙望山川,疊浮聳立,雲氣飄渺,再加上殿宇穿雲而出,危橋曲徑隱現雲嵐之間,讓人不覺也要身體飄蕩,幻想隨長風升騰以遨遊仙界。那仕途不得意的文人與生活匱乏的平民,更進而要架構可以補償生活不足的幻想故事。

尤其道教對洞天福地的選擇,除適合煉丹以求超越生死,更順應時代人心,擴大為滿足人們實際需求,土地肥沃祥和,適合生產稻米,天災人禍不及也成為福地的要件。

漁樵仙鄉

隨著空間與人物的現實化,仙境內容也轉而更具人間性,有幸拜訪仙鄉的不再是帝王貴族,凡人也可以因為偶然的機緣進入神仙樂土。仙境傳統在文人手上更出現不同的解釋,王母「遙遠美好朦朧的樂園」逐漸遠去;魏晉筆記小說而下的仙境,樵夫入山伐木一轉即入,文人一覺即刻就有,學界稱之為「漁樵仙鄉」。中研院文哲所研究員李豐楙整理中國仙境文學,也將之歸納為觀棋、服食、人神戀、隱逸等多種類型。

龔鵬程指出,漢魏六朝時代,地面上世俗社會的遊記,除了有些山水、行旅詩之外,尚不成氣候,須待唐朝柳宗元《永州八記》寫成,才略具規模。然此時遊仙窟、遊龍宮一類故事,早已講述得如火如荼。

六朝《述異記》裡,「王質爛柯」的故事,說晉人王質進入信安郡石室山伐木,見到幾個童子,手裡忙著下棋,嘴上還唱著歌。童子給王質一個棗子般的果子,王質含著就不覺餓。一盤棋還沒下完,童子問王質:還不回家?王質拿起斧柯發現已盡朽爛,回到家,更是人事全非,親人盡逝。

山中一日,世上百年

所謂「看他終一局,白卻少年頭」,仙鄉剎那是人間的萬劫,常成為後來仙境敘述時間的方式。王質爛柯暗喻時間駭人大量的流逝;南柯一夢裡,淳于棼夢遊蟻穴槐安國,娶了公主、當了太守,最後卻因戰敗、妻死,自己也遭遣放。夢醒時分,作者論到:貴極祿位,權傾國都,達人視此,蟻聚何殊。塵界的官職權勢在省悟的達人眼中,正如槐安國不過如螞蟻的蝸居,爭人間富貴就如想當螞蟻王一樣。

文學中的仙境有著特定的設計,另一常用的手法,是人們進入仙境,若留根當地,可以永遠過著神仙生活,但主角往往思鄉而出,凡俗心未泯,終不復返桃花源。六朝時,劉晨、阮肇前往天台山,在山中迷失了路。後遇兩位女子,共同生活,春來,兩人要求回家,仙女指示出路,既出,「親舊零落,邑屋改異,無復相識。」再想回到仙境,也不得其門而入了。

後世利用這些仙境元素自由發揮的傳奇小說隨手可得。

唐傳奇小說《虯髯客傳》中,寫虯髯客的道兄劉文靜與李世民對弈,道士一見李世民神氣清朗,滿坐風生,慘然曰:此局全輸矣!道士罷弈請去,告訴虯髯客:死了與李世民爭天下之心。後虯髯客入扶餘國為主。與其戀子以求生,不若棄之而取勝,是棋盤天地的告誡。

有人以為後世傳奇故事已遠離仙境架構,甚至陶淵明的〈桃花源記〉,人們為避秦進入的洞天福地,被視為遠離亂世的烏托邦,是對應政治產生的小國寡民幻想。但不論作者個人如何增損變造,將仙境原有的意義潤飾,桃花源、烏托邦雖然不再仙樂飄飄處處聞,故事模式顯然還是脫不了仙鄉奇遇。桃花源一文就被收集在《搜神後記》中,王維在七言樂府「桃源行」裡,說桃花源村民是「初因避地去人間,及至神仙遂不還」,「一口咬定」它有仙境含意。

失樂園

利用「第三度」空間,反觀現實時空,西方也有看來異曲同工之妙的故事。十九世紀美國作家歐文曾以德國民間故事為藍本寫成「李伯大夢」,李伯獨自到紐約附近的卡茲奇山狩獵,途中幾名玩保齡球的小矮人邀他喝下飲料,一睡二十年,回到村子,妻子已死,女兒嫁人,故居已成美國領土。

中國人看這樣的故事是不是很熟悉?同樣的,基督天國、佛陀淨土希望人們鄙棄肉體、追求精神超越;凡人卻另有自己的思路。西方不也一樣在地面追求著香格里拉?猶太信仰中,上帝答應賜下一塊土地,建立屬上帝的國,哥倫布發現新大陸時,著實令猶太人以為美洲大陸就是上帝的應許之地。

追尋樂土是亙古以來人類共同不停息的夢,清華大學教授胡萬川嘆道,所謂「人心不古」,正因為人類內心永遠隱藏著一個失落的概念,認為曾經有一個比現世更好的樂土。

執著是苦海,解脫是仙鄉

龔鵬程以六朝人物郭璞、阮籍的遊仙詩為例,正因為時俗迫阨,人世阢隉,詩人進入仙境,才能放情長嘯,逃離死亡的憂懼。「追尋樂土與不死的渴望,有神話與宗教背景,非時局黑暗四字所能解釋。」

雖然文學裡的幻遊仙境,結果常是「委蛻大難求淨土,傷心最是近高樓」的一片哭聲。但柯慶明以為,中國仙境加重了現實人生的幻滅感,也為人世的困阨開脫,化解現實存在的危機。

人間因果常常無法解釋無理由的受苦,因此人們如何解釋現世的罪苦?基督教認為伊甸園外是污染、被耶和華詛咒的世界,人類始祖吃了知識的果實,犯了過錯,所以後人受苦理所當然,但現世之外,有一個天使唱永恆讚美詩的天堂可以期待。最後的審判,更把人類面臨得最大焦慮解決,對無辜而受苦、在倫理情操上無法接受的行為也都有了美滿的解釋。佛教採自印度的辦法,直說現世是泣涕之果,人們不斷在其中犯錯、受輪迴之苦。

中國的仙境,是中國式的解決方法。中國六朝後仙境超越時間的特性,目的在對照凡塵的短暫,將人世時間縮短來看,人生也就無須斤斤計較。

借由仙境故事,可以清楚看出,人世就是一個小規模變動的宇宙,萬事在其中流轉變化,三十年河東、三十年河西,世上無千年富貴,身在世上就有磨難,「斯人有斯疾」,但災難正如幸福,也不長久。若放大角度來看,就能超越變動,不在小小變動中患得患失,活在此世,就安時處順,節哀順變。聽天命,精神比較健全,也可以在剩餘的時間裡積極活下去。

如果天堂相對地獄,仙境則與人間遙遙相對,「仙境,就是由大尺度來看時,人間的小尺度就不重要了,」柯慶明以為,仙境是用特別的角度來觀看世界的本質,以化解問題,它提供相對觀點,打破價值絕對性的執迷,使人在許多地方較鬆動、較自然。

靈臺方寸山

對有心人,仙境終不再為人類提供樂園藍圖,反是一帖具有「醒世作用」的清涼劑。

悟者仙境,迷者凡境,由西崑崙、海上仙山,至內陸洞天福地,仙境具體空間不僅離人世越近,更回到自我的內心,問題不在仙境,而在覺與不覺、悟與不悟。

正如桃花源,有心無功而返,無心偶得之,顯然仙境不為俗人張開雙手,胸襟心靈能通造物者奧秘方能窺見。換言之,「桃源不在山巔水涯,而在心中,」龔鵬程說。

《西遊記》裡,誠心訪道的老孫自我介紹:那山有個老仙長,壽年十萬八千高,老孫拜他為師父,指我長生路一條,「他說身內有丹藥,外邊採取枉徒勞」。花果山洞天福地裡的斜月三星洞、靈臺方寸山,離咱們也不遠,人人摸摸胸膛,不正在其中?

形有盡意無窮

已故哲學家方東美先生曾經說,中國人視空間為沖虛綿渺之意境,不執迷於宇宙實體,託身空間,天與多情,意趣妙如歐陽永叔所云:楚王台上一神仙,眼色相看意已傳,見了又休還似夢,坐來雖近遠如天。仙境時空的架設,寓意豐富,充滿感性姿采。

今天中國境內處處仙境,景美仙跡岩不正因呂洞賓足跡所至而得名?至於表演團體優劇場在山上練舞、吸收天地靈氣;老太太到大雪山天池練氣化神;經典武俠小說作者金庸小說裡遠離江湖是非的「桃花島」,背後不都有洞天福地的影子?

海上仙山,扶桑成為日本別名;澎湖來自「蓬壺」,是三山之一蓬萊名字的轉化;台灣在以「垃圾島」、「豬舍」聞名之前,也曾是「蓬萊仙島」。

仙境,果真不遠?

p.20

仙翁對弈,是中國仙境最常見的設計,凡人觀看此景後回到人世,往往已人事全非。

p.23

仙境,從遙遠的仙山逐漸被拉回到中國境內。苗栗縣有座仙山,供著九天玄女,山上流出的清泉,成為人人爭相接用的仙水。

p.24

山高接天,自古高山即被視為通天的道路,仙境也常位在飄渺的山巔,五代董源所繪的《洞天山堂》,想來,這雲霧之上就有靈山勝境。(故宮博物院提供)

p.27

陶淵明筆下的桃花源雖是遠離亂世的烏托邦,別有洞天的空間觀卻被認為來自道教的洞天福地說。(李淑玲繪圖)

p.28

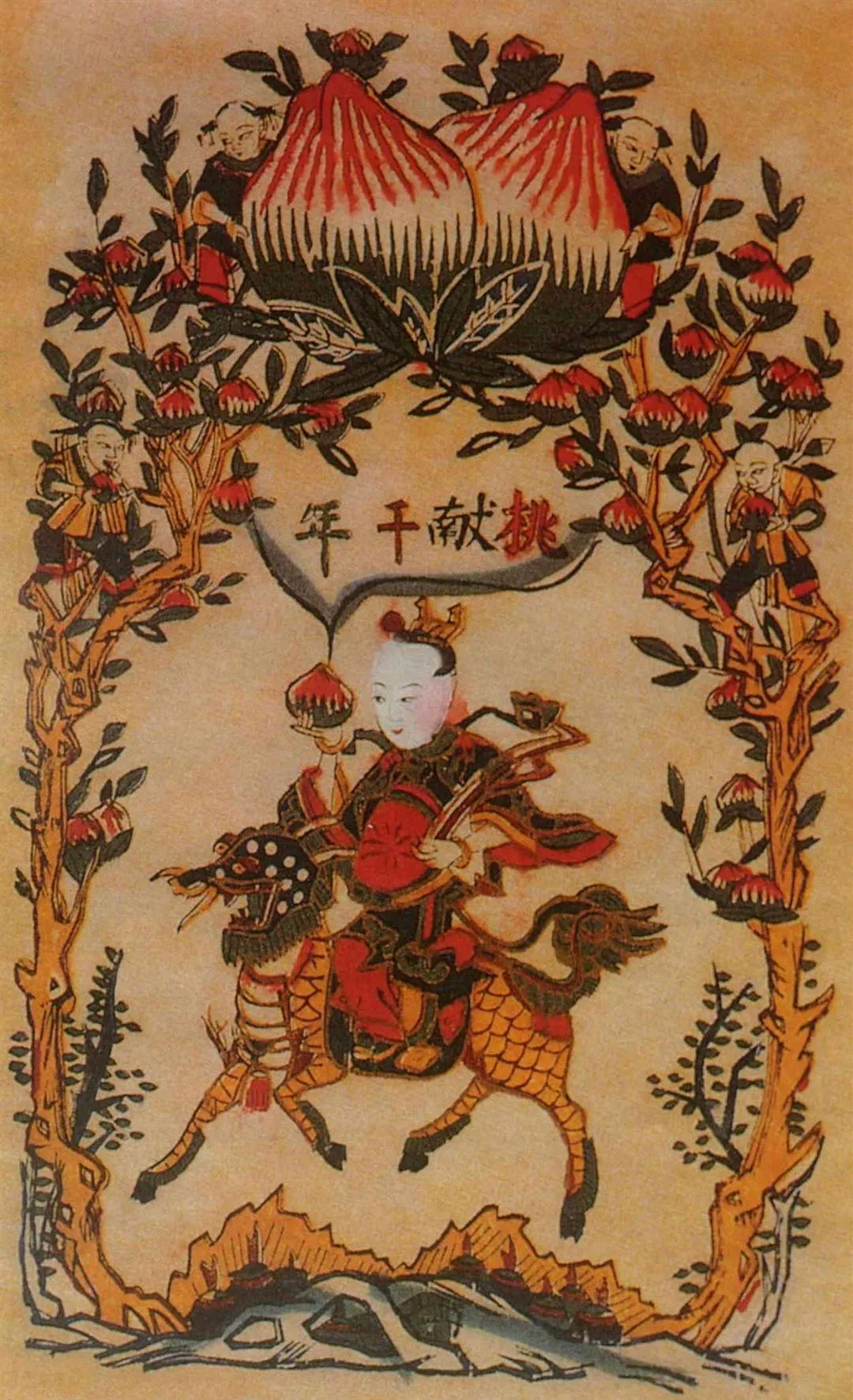

仙境的產生,根源於中國人貴命重生,因此象徵福祿壽喜的瑞獸珍果,常出現在仙境裡。

p.30

站在遠離塵囂的大雪山天池裡,吸收天地靈氣,除了養生,是否更能感受與天地同氣、萬物合一?

陶淵明筆下的桃花源雖是遠離亂世的烏托邦,別有洞天的空間觀卻被讓為來自道教的洞天福地說。(李淑玲繪圖)(李淑玲繪圖)

仙境的產生,根源於中國人貴命重生,因此象徵福祿壽喜的瑞獸珍果,常出現在仙境裡。(張良綱)

站在遠離塵囂的大雪山天池裡,吸收天地靈氣,除了養生,是否更能感受與天地同氣、萬物合一?(張良綱)