徒子、徒孫遍嘉南

「高蹺並非台灣特有,中國華北一帶都可見到」,中華民俗藝術基金會秘書蔡欣欣指出。早在東漢「列子」一書,便記有一個叫蘭子的人,以一對長木腳縛在腿上,一邊跑跳,雙手還一邊把弄七把利劍。之後各朝也都有關於高蹺表演的記載。

在台灣,根據藝人們的說法,最早將原屬「雜技」的高蹺加入廟會遶境活動的,是台南縣學甲鎮中洲地方的邱家高蹺團。第二任團長邱文中回憶,在他們當孩子的時候,便常鋸下竹管縛在腳上玩耍,真正組團則在民國四十三年。

當時中洲慈福宮召集村民要組陣頭,大哥邱士側以童年經驗加上看到國軍在雙十節以高蹺做遊藝表演,便提議組個高蹺陣。於是召集邱家子弟成立了第一支高蹺庄頭陣,並在當年學甲慈濟宮上白礁的陣頭中打響了知名度。日後也受聘到外地廟會表演,生意越接越多,便慢慢由庄頭陣變成了職業陣。

目前嘉南平原七團的高蹺陣,全是由邱家團分支出來的徒子、徒孫團,他們還因此在民國七十五年時,搬回了一座「薪傳獎」。平日裡各團互有聯絡,人手不足時也會互相支援,不過演的劇碼也全部依樣畫葫蘆,廟會裡演「關公保二嫂」,喪事演「三藏取經」。比較特殊的只有北部基隆暖暖靈義郡高蹺舞獅團,二人一組扮成獅子,前後跳動,還可疊羅漢。由於動作需二人配合,在獅子身體裡視野又不佳,不但要技巧熟練,還得培養默契才行。

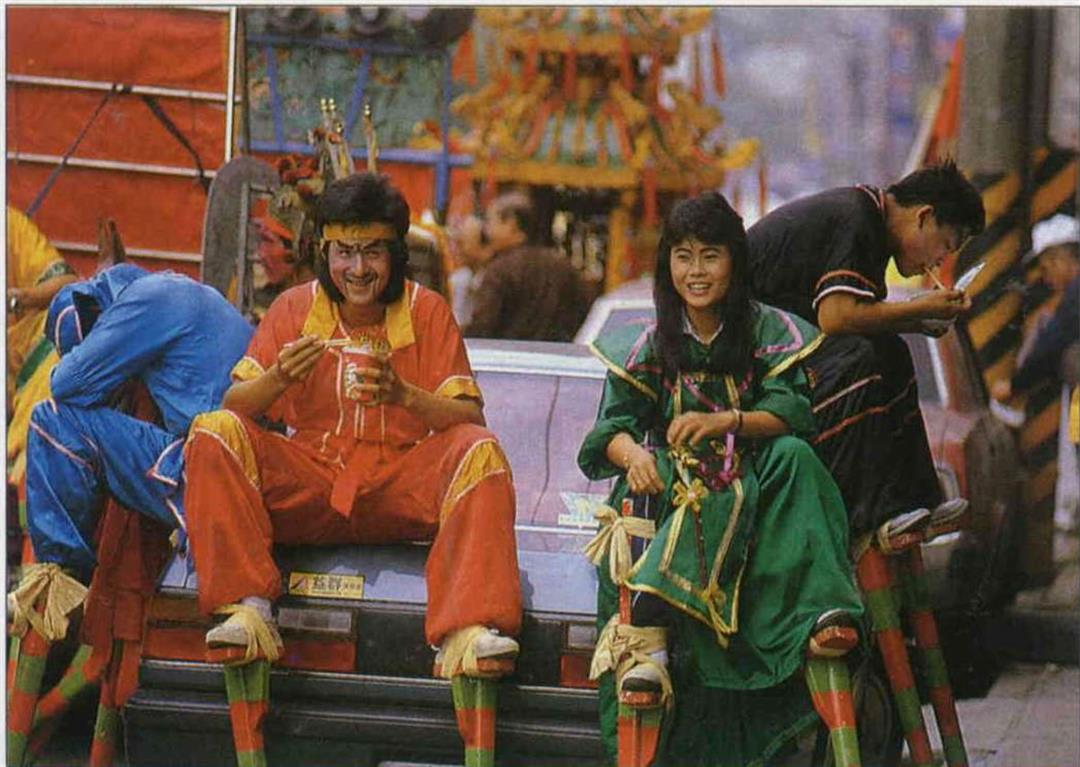

無法席地而坐,高蹺陣表演者連休息也是「高人一等」。(鄭元慶)