二十世紀末,泰雅族的黥面文化即將要消失,這使得許多文化工作者投入記錄。我們選了三位不同類型的黥面記錄者,他們各有記錄的心情。

今年三十出頭、文字記者出身的馬騰嶽,已經拍了四年多的黥面老人。

為什麼要拍黥面老人,為什麼要研究他們,為他們做記錄?「別用神聖或道德的眼光來看我,只是因為好玩吧!」跑遍全省兩百多個部落,被公認如今對黥面老人的田野調查作得「最徹底」的馬騰嶽不帶表情地說,在台北,人與人的交往,常是匆匆忙忙、電光石火似的,「今天見了面,是朋友,明天再見到,卻不一定記得起來,」馬騰嶽說,「不像部落的朋友,山地裡的人際關係,讓我找到一種很安定的感覺,」他說,或許這是一直吸引他往山裡跑的原因。

馬騰嶽:他們是誰?

馬騰嶽曾在大學時代參加登山社,第一次爬山,就到新竹縣尖石鄉泰雅人居住的「司馬庫斯」部落。當時,那裡是台灣少數尚未有產業道路可通的部落,馬騰嶽在那兒住了數天,和當地人一起生活勞動。

「當時我們僅是一群學生,但是生活在深山,生活原本就不易的司馬庫斯人,以他們最好的一切來接待我們,看著那一張樸拙誠懇的臉,在感動之餘,心中卻有更多慚愧與不安,」馬騰嶽說,「他們是誰?從哪兒來?他們的歷史經過怎樣的歲月?他們的生活與文化又是什麼?台灣不大,為何我會對生活在這片土地上的另一個族群,如此陌生?」

就是這樣的心情,讓馬騰嶽在以後的日子裡,一有機會就努力去了解泰雅文化,也立定志向,希望有朝一日能對泰雅文化盡些力量。而泰雅人最有特色的文化──黥面(文面),便成了他探索的方向之一。花了四年多拍攝黥面照片,並為他們留下訪談記錄,馬騰嶽最深刻的感觸是,這項工作現在才開始,時間上已經晚了。

他指出,日本人在一九一○年代初發布禁止文面令,但完全禁絕泰雅族文面,卻在一九三六年左右。在這當中除了日據初期來到台灣的人類學家如鳥居龍藏等人,曾在其信件、著作中,零星地記載泰雅族文面文化外,一直到光復後,才有中研院研究員何廷瑞對台灣各族的文身習俗作研究,但仍不是針對泰雅族。一直到九○年代,泰雅族的文面文化,才又開始有人關心。

與千年歷史相通

何廷瑞的研究論文在民國四十九年發表,距離泰雅族文面完全禁絕的年代尚未遠,當時田野資料、耆老都還豐富,但是等到九○年代,馬騰嶽等人接手,不僅耆老已達耄耋之年,田野資料稀少,老人記憶也已模糊,這是如今要了解文面文化的困難之一。而且,時間越晚,文面老人凋零的速度越快。馬騰嶽五年前拍照時,文面老人尚有兩百多人,如今全島僅剩一百人不到,經常,馬騰嶽拍過的老人,將照片洗給他們家人,很快的,竟成這些老人的遺照。馬騰嶽講到這些,臉上有著遺憾的表情。

幾年來拍文面照片,最讓馬騰嶽高興的是,隨著他民國八十二年的攝影作品發表,不管在都會、部落,都有更多人注意到了文面文化。

「有趣的事情有更多人參與,不是很好嗎?」馬騰嶽說,他覺得記錄文面文化,使他能跟台灣的歷史「相通數千年」,想到這些,他拍攝、記錄文面老人的種種艱辛,就像曾被工作單位不認同,經常為採集經費煩惱等……,這些苦頭,說來就不甚重要了。

劉康文:找尋解答

住在花蓮的劉康文去年以拍攝家鄉老人的黥面紀錄片,得到台北電影節紀錄片的佳作,他的影片被公認「很有感情,不是通母語的原住民,或有長期的部落經驗,很難拍出這樣的片子,」全景映象工作室陳亮丰說。

劉康文的紀錄片雖只有短短十三分鐘,但是從頭到尾,看來非常的溫暖。例如他會將幾個老人拉拉衣衫,互相提醒「對著錄影機,手要放好」的可愛鏡頭拍攝下來。透過訪談問老人家家鄉的魚在哪兒有,平時過什麼生活,兒子在哪兒工作,會回來嗎?老人家的生活大概可想像出來。

劉康文目前是花蓮東華大學的員工,拍攝黥面老人,在工作之餘一直進行著。「為何拍文面老人?除了因為這個文化將要消失,時間的急迫之外,「就好像大家都會關心家鄉的事務一樣,」劉康文說,對他來說,他也只是在找解答。

「泰雅族為何會敗到這樣?」劉康文常想,過去泰雅族的文化難道是這樣不堪一擊,「我們所讀到的教科書中的歷史,跟我從老人家口中聽到的,似乎有些不同,」劉康文說,「我拍文面老人,不僅問他們文面的事情,也問他們過去的生活狀況,喝不喝酒,男女關係怎樣?婚姻狀況如何等,」透過訪談,劉康文說他知道了更多過去泰雅人的生活,與現在的生活對照,「哪樣才是真正的泰雅人?」他問。

劉康文的紀錄片在台北放映時,引起了一些迴響,許多人誇獎他拍攝的角度,也有更多人問他,為何燈光要這樣用?如果焦點集中在什麼地方會更好……等,不是專業出身的劉康文幾乎答不出話來。他表示,這些問題當然不是不重要,但比較起來,他還是比較喜歡回到花蓮播放的感覺。「觀眾會直接問你,這些老人吃什麼,過什麼日子?我喜歡這些問題,因為讓更多人了解文面老人,這原是我拍攝影片的目的,」劉康文說。

影片裡老人家講述遷徙地的特性,像是「佳興(地名)那邊過來的,行為比較不檢點,奇萊山那邊,麥原(地名)過來的,總是隨地大小便。」劉康文說,這原是部落老人在聊天時,帶點幽默口氣的玩笑 話,他直接翻出它的意思,沒想到在台北播放時,會場上卻有人因此質疑原住民的貞操觀念問題。

對這位觀眾的問題,他當場沒有反應,但事後卻很不以為然,「顯然,大家對原住民還是戴著眼鏡,存著偏見,」他說,他一開始覺得很灰心,決定從此不拍紀錄片,免受「都市人」質疑,但繼而一想,再不拍這些影片,人與人的隔閡繼續加深,原本善良的人們彼此傷害,更會變本加厲。於是,在山巒海濱,扛起了攝影機,他又拍片去了。

安力給怒:什麼是泰雅人象徵?

文化大學美術系畢業,到紐約深造視覺藝術的安力給怒,也是泰雅族人,八十五年十月他在台北市立美術館的個展,也是以黥面為主題。

安力給怒認為,黥面由來的「姊弟通婚」及「趨吉避凶」說,兩者都是泰雅人面對困難時不願逃避、勇於接受挑戰的文化特質。黥面的過程極為痛苦,泰雅人願意忍受,且代代相傳,這是泰雅人生命及尊嚴的表現。透過這些體會,他試圖將它表現在畫布上,也希望相對於落後、貧窮等如今大家對泰雅人的印象,「泰雅人的黥面文化,能提供更多反省。」

p.50

人潮聚集,攝影燈閃爍,大家爭看黥面國寶,但是黥面的意義究竟是什麼?圖為去年十月中旬,泰安鄉舉行的「黥面國寶憶當年」活動。

p.51

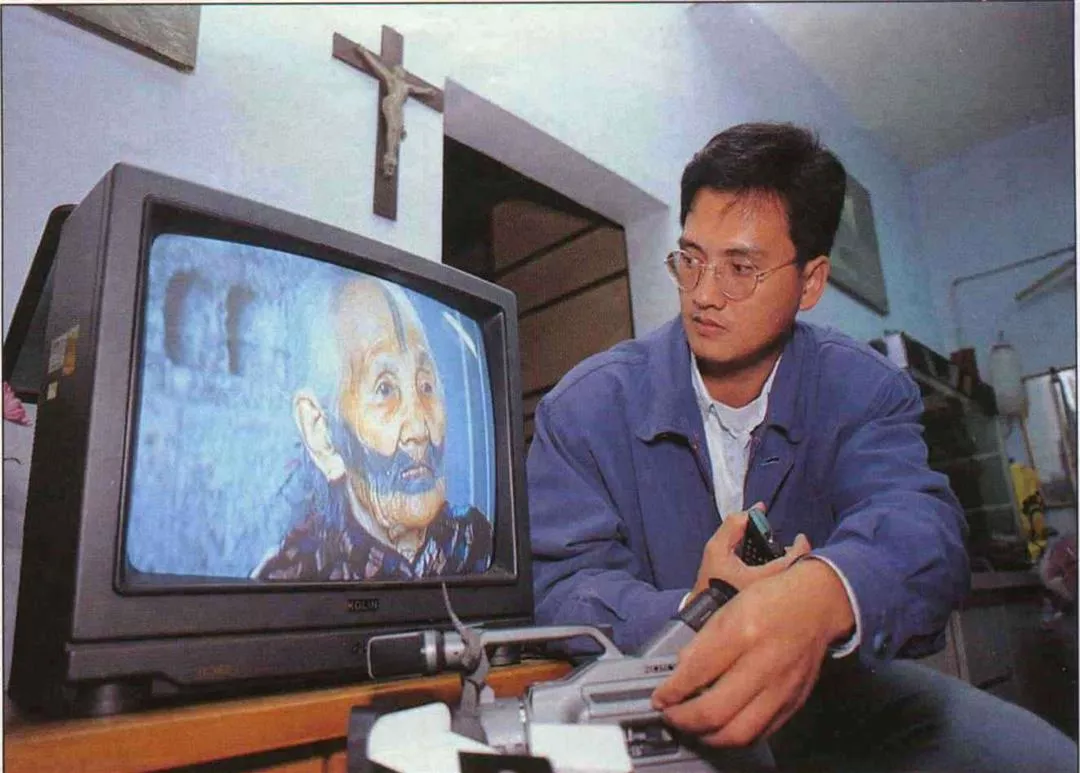

文字記者出身的馬騰嶽幾年來鑽研泰雅族文面文化,是公認田野調查作得最徹底的研究者。

p.52

安力的畫作,特別突出泰雅族的黥面及服飾,試圖找出泰雅族人的象徵。

p.53

劉康文的攝影機拍攝泰雅族老婦,帶著自己的感情跟疑問。

劉康文的攝影機拍攝泰雅族老婦,帶著自己的感情跟疑問。(邱瑞金)