聳動的議題、眩人的妝扮,是新一代廣播人的標誌。習慣隱身於麥克風後的資深廣播人,會被淘汰嗎?新舊之間,廣播有何改變?

台灣的廣播天空,一直以來,都只有三十一家電台,如此狀況維持了四十多年。

民國七十七年解除戒嚴,窄門豁然而開,反對勢力發起「反對廣電媒體壟斷」運動,在檢討廣電政策的聲浪中,八十二年,政府開始逐步釋出許多軍方原有頻道,拿到籌設許可的地區性中功率與小功率電台,將近一百二十家。

戰國風雲

從三十一家到百餘家電台,從獨佔到自由市場,廣播天空一片星光燦爛。但頻道一下釋出,也打亂了原有的市場秩序,為了因應環境的變化,廣播已經無法墨守成規。破舊立新,首先被打破的是市場規模。

政治大學廣電系教授關尚仁指出,當電台經營走向民營化,競爭是必然的,頻道一開放,電台家數呈數倍成長,難免給人密度過高的印象,但「問題不在密度高低,而在市場有沒有飽和?」

他強調,以往,台灣民眾使用媒介的調查都發現,收聽廣播人口不斷地下降,七十九年甚至到達最低點,大約只有百分之十;而美、日等國家平均可以達到百分之五十。

關尚仁認為,新舊電台之間,最明顯的差異就是,新電台重視市場調查,從數字中尋找聽眾群的最大「同質性」,以此規劃節目內容。

我的聽眾也老了

新舊時代的廣播方式,真的大不相同?什麼是舊廣播人的特色?什麼又是新時代的印記?

「每天播音的廣播人中,我最資深,」在自己的傳播公司內,有三十年廣播經驗的李季準,一段段談著過往節目造成的轟動,不時走進走出,搬出和唱片一般大小的老式錄音盤帶。

幾年前,地下電台盛行,「台灣之聲」主持人許榮棋發動計程車司機包圍財政部,抗議財政部提高汽車第三責任險。在李季準看來,廣播容易動員群眾,真是一點也不新鮮。

二十多年前,台灣經濟起飛的日子,國泰人壽的業務員來拉他的保險,李季準想,反正大家都不懂,請他一星期來上一次節目,告訴大家什麼是保險。

當時中國廣播公司在現在台北市總統府前的公園路上,一天,電台外排了一列計程車,路人以為發生了什麼事?「我們聽李季準的節目,介紹保險,覺得很有道理,就順便彎進來,想知道更清楚,」一位計程車司機說。

「一天的記錄就是一卷帶子,堆滿了一屋子。隨著年紀、心境的變化,我也會老,我的聽眾也會老,」他說,尤其當新新聽眾出來,這種心情更深刻。

老聽眾有機會看到他,總問:「怎麼沒主持節目?我一直覺得你是最好的聲音。」

他那磁性、沈穩的聲音,多年來還一直在固定時刻,從收音機流瀉出來,只不過頻道開放、熱鬧的節目增多後,聽眾、媒體的注意力都轉移到新一代主持人,知名度降低不少。

美聲時代過去了

時代無情嗎?過往值得緬懷嗎?

「現實的是,老天設定了一個喜新厭舊的狀況給人們,廣播正是一個今天拋棄昨天的行業,」中廣「今夜星辰」主持人倪蓓蓓說。

十九歲進廣播界,如今三十九歲,聲音仍然嬌嫩,浪漫雙魚座的她說,自己以感性成功,以為那是唯一答案,而做節目「最重的包袱就是習慣。」

過去「字正腔圓、一板一眼、講話速度慢、節奏慢」的方式,幾乎被拋棄。

從事廣播四十多年的資深廣播人白銀,曾經談及她如何訓練自己的咬字清楚。當年她總是帶著一本國語字典,努力查字典,記住每個字的正確發音。

當時國語至上,陶曉清就因為擁有一副人人認可的好嗓子── 悅耳的聲音、標準的國語,進入廣播天地,一路耕耘了三十年。從主持西洋流行音樂節目開始,走在時代前端的她認為,現在年輕人大量接受外來語,說話都夾雜英、日、閩南語;何況語言不是死的,而是社會約定俗成,標準國語當然也成了「絕對不必要的條件」。

以台北之音當紅的主持人黎明柔為例,雖然有人認為她「說話有氣無力,國語句法破碎不完整,聽了國文會退步一大截。」但卻是最受年輕人歡迎的電台情人之一。

「美聲獨大的基本市場已經逐漸萎縮,」現任成立一年的飛碟電台節目部副理蘇來說,美好的聲音、標準的國語,聽眾會覺得「假假的,沒有感情。以後會愈來愈強調個性化的聲音。」

不是現場不好玩

聲音要「有型」,節目也要時時與社會脈動同在。

陶曉清記得,三十年前進中廣時,除了廣播劇、小說選播必須提前作業外,其他節目幾乎都是現場立即播出的。但是當電台不再由政府編列預算,必須得到廠商廣告支持、節目才能成立後,就有了「監聽」制度,節目也被要求提前錄製。

過去,預錄節目一直是廣播主要的製作方式,直到叩應蔚為主流。但是,在現場節目和事前錄製之間,廣播人的看法分歧。

李季準抗拒現場發音,「都改成現場,讓我們變成沒有昨天的人,話出如風。」他要求自己講話要出口成章、不念錯字、不能出現這個那個等贅字。

由歌手轉為廣播人、由舊電台進駐新電台的蘇來則是,「不當成現場,就沒有動力」。

十五年前,只因朋友們發現,蘇來形容食物的美味,往往比實地去吃更令人垂涎;一件事經他繪形繪影,居然比身歷其境更加生動,「不當主持人太可惜」,朋友鼓噪,於是一腳踏進廣播間。

雖然無心插柳,但是在中廣、警廣主持節目時,他就想著除了「可以放很多好聽的歌,可以講生活的感觸,」廣播要怎麼「玩」,才會好聽?

「報錯歌名,自己會掰過來,」蘇來告訴控音師,即使說錯他也不要NG重來,就照著本性、順著自然,當成現場節目。

他指出,大部分主持人的做法是,兩天內把一星期的節目錄好、外製節目甚至一次可以交一個月的帶子,慢慢播。因為覺得天天來錄音,很麻煩,所以意願不高。

解嚴之後,海闊天空

經過訓練的嗓音,套招套好的對話,錄錯重來的節目,聽來不痛不癢。「十年前聽和現在聽有何不同?」「颱風天來,聽眾最想知道颱風動向;事前錄音的節目,哪有聽眾?」類似的疑問時時有人提出。

要改變現況,總是有人認同,有人反對。廣播最大的變動,來自與聽眾的互動。

在舊時代做節目,聽眾有意見,寫信或打電話來,只能由主持人傳達,聽眾的聲音不能直接播出去、也不能點歌。

解嚴彷彿一道「大赦令」,沒有禁忌、沒有壓抑,整個社會海闊天空,而電話叩應本來就是廣播可以立即測試聽眾反映的方式。聽眾的「話匣子」一開,也真是一發不可收拾。

其實,警廣的公共服務網,時時要插播路況,「早就玩現場、玩叩應,玩得嚇嚇叫,」蘇來說。

蘇來想更進一步,「聽眾打電話進來,語氣悲傷時,我可以適時切換音樂,轉換氣氛來陪他,音樂就是我的道具、佈景。」但有些控音師不見得有音樂背景的訓練。

因此他提出「自控自播」── 主持人兼控音師的要求,雖獲同意,但電台仍有「聽眾會亂說話、亂點歌,被唱片公司控制」的顧慮。

不按牌理出牌

即使有顧慮,但廣播似乎走到不得不變的轉捩點。

風起雲湧的「地下電台」,帶動聽眾批判公共事務,發洩對社會、政治的不滿;新電台陸續發音,為吸引聽眾耳朵而下猛招,年輕主持人在節目中大談情色話題,亂倫、舞男、口交等。

聽得父母跳腳、主管單位緊張;資深廣播人無法消受。廣播節目的尺度到底在哪?還有沒有許多資深廣播人堅持的教育功能?

新電台需要大量主持人,要在眾聲喧譁中出類拔萃,有人就說,不然分貝就要比別人高,不然就要「不按牌理出牌,顛覆以前的方式」。

有聽友說,「蔡康永主持的台北黑眼圈實在太爆笑了,討論鼻屎往哪抹?如何善待蟑螂?聽了就不會想睡覺,可以繼續唸書,可是又聽得太認真,無法專心唸書。」

李季準形容現在年輕的主持人「張了個大嘴巴,既不營養又聒噪」,不用準備,來了就上節目;就像「掃把星,一畫而過」。

資深廣播人羅懿芬說,「現在講道德都會臉紅,自己都懷疑是不是過時?」

陶曉清則認為,「年輕人沒有那麼盲目,不至於聽這些節目就會學壞,就好像喝咖啡上癮,明知不好,但情緒需要出口,偶爾還覺得今天他們講得真爽,」她認為,這些話題不是不能談,只是有些主持人好像「走在邊緣,多一步就違法。尤其對人不夠尊重,只掌握到大眾偷窺心態。」

走到哪裡聽到哪裡

現在人走到哪裡,聽到哪裡,聽收音機已經從五十年代,家家戶戶「看」收音機、聽廣播劇的集體行為,演變成「戴起耳機」的個人化行為。

正如政大廣電系教授關尚仁所說,「舊媒體不死,只是變形。」

廣播在不同年代,有不同定位。電視未成形氣候之前,廣播何其輝煌,義大利統治者墨索里尼曾公開承認他是藉廣播來把義大利「法西斯化」;美國羅斯福總統的「爐邊閒話」不知安撫和振奮了多少戰時的美國民心。

舊時代是節目和節目競爭,如今走到了「電台和電台」競爭的階段,關尚仁認為,這個趨勢會越來越明顯。為了降低開車族開車時轉換電台的危險性,美國已經發明用「說話」、語音辨識的方式,來轉換電台頻率;許多電台更販售只播自己頻道的設定型收音機。電台的區隔能不能讓聽眾有記憶,更形重要。

新節目、新聽眾

「廣播生產兩種產品,一是節目、一是聽眾,」關尚仁說,廣告主花錢登廣告,買的是聽眾名單,「而所有創意都出自聽眾分析調查。」

他指出,中廣、警廣等舊電台,是全省都可以收聽的頻道,市場大、聽眾區隔可以比較鬆散,屬於「聚沙成塔」;中功率電台只能涵蓋一個類似高雄、台北的都會區,策略要清楚,才能「殺出血路」。 「成功的新電台,都不是去搶原來那百分之十的聽眾,而是開發新聽眾,」關尚仁說。

「新電台的貢獻是擴大聽眾群,」台北愛樂總經理夏迪說,他們的調查發現,愛樂的聽眾中,有三分之二原來是不聽廣播的。

夏迪指出,台北愛樂沒有叩應,不談政治,不是另外一個同質性的選擇,各取所需,自然就有市場。以前的古典音樂節目「不是推廣、而是推窄,」給人的印象是有錢人的專利,高高在上。現在他們把古典音樂從雲端上拉進生活,常說「音樂家也是人,巴哈為什麼那麼愛做聖樂?因為怕死,」這一類的古典新釋。

台北愛樂相信「完全新人手則」,主持人大多沒有主持經驗。這樣的策略也應驗在其他新電台上。

一位廣播人說,當她聽到有位資深廣播人在台北之音的節目中,唸一段三十年代中國作家老舍的作品,真有「時空錯亂」的感覺,非常格格不入。

也有廣播業者直言,台北三家收聽率較高的新電台,如台北之音、飛碟,和台北愛樂,很少用舊電台出來的主持人。因為資深廣播人的風格,和新電台的「整體企劃、氣質不合」。

新人換舊人?

陶曉清就是台北之音屈指可數的資深廣播人之一。從中廣青春網的音樂總編導退休,到台北之音主持節目,陶曉清有過一番心理調適。

原本是每天都有的節目,後來被縮減到周六、周日。台北之音認為她的「節目太沉重、太嚴肅,音樂放得太少」。

「我不覺得自己做得不好,但嚴格批判就是被貶,」陶曉清說,當時她心裡有個聲音,現在的主力不在音樂,而在成長,所以她關心兒童受虐、現代人的情緒抒發。

「但就像三角形,每一件事都有三方考慮。我也想到,自己是不是太理想、太文化,節目做得太深奧?而沒有注意商業,和電台的整體規畫。」

當然也可以一走了之;但想清楚後,她把情緒整理出來,收起自怨自艾。「我還是在意有個出口,幫助自己和聽眾成長,得到滋養。畢竟是商業電台,他們生存,我才能生存,」她說。

一代新人換舊人,事實好像很殘酷。但聽眾的耳朵有時是很挑剔的。

關尚仁認為,成功的新電台都有特定風格,或者以音樂定位,如台北愛樂、高雄的大眾電台;或者以行銷策略取勝,如台北之音、飛碟電台都強調主持人的個人魅力,節目一體成形,「不夠炫的主持人」可能沒有空間。

在他看來,資深廣播人看似逐漸凋零,但不見得沒人聽他們的節目,只是良禽也要擇木而棲。

他舉例,美國就有集中在老人退休社區內的懷舊電台,節目的節奏「不會讓你心臟跳得很快、不會讓你耳朵很忙,用熟悉、平穩的音樂陪伴老年人,渡過時光。」

挑剔又多情的耳朵

不管電台、或主持人都要找到自己定位。但是陶曉清也看到,廣播重新定義遊戲規則的今天,「真正愛廣播的人不見得能進入新電台體系,」因為有些電台太相信名人,記者、作家、歌手、政客,都可以來玩廣播。

她認為,任何名人都可以主持節目,但先決條件是,「必須意識到廣播和有線電視、消費者付費的頻道不同,廣播使用的是公共電波,如果為達成私人目的而主持節目,就很危險」。

就有極受年輕人歡迎的主持人,在自己的節目中賣力促銷自己所寫的書,甚至質問打電話進來的聽眾,她的書現在在促銷,「兩本三九九元,這麼便宜還不去買?」

關尚仁說,廣告定義不斷被擴張的今天,廣告節目化、節目廣告化的界線很難分辨,但問題也越來越嚴重。

不過,聽眾也沒那麼好騙。網路廣播版上,隨時有聽友把聽廣播的意見丟進來,有人推薦好節目,有人列舉最噁心的主持人,洋洋灑灑。

「愛聽廣播的人有沒有同感,大家都一窩蜂,每個節目都在叩應。」

「我覺得某某主持人有點噁心,尤其不小心聽到他自彈自唱自己做的歌,讓人雞皮疙瘩掉滿地。」

開車族、通勤族,一天有兩小時花在車上;夜貓族想找個深夜良伴。自願或被迫,耳朵都會聽到一些節目,哪些節目吸引你?新或舊,喜歡或不喜歡,一根手指頭就決定。

p.45

聽眾擠在熱鬧路口邊的錄音間外,一睹歌手和廣播主持人的廬山真面目。從「聽」到「看」,新廣播的面貌躍然眼前。

p.47

現代廣播人角色多樣且多變:資深廣播人羅小雲經常主持歌手記者會(左上);原本是民歌手的蘇來愛上放音樂、說心情的廣播工作(左下);新一代當紅的主持人黎明柔為廠商產品代言(下)。

p.48

芸芸眾「聲」,誰是知音?新電台以行銷活動,吸引注意。

p.51

不同於以往節目事先錄製,如今節目強調現場,特別來賓帶來樂器,就是一場即興演奏會。

p.52

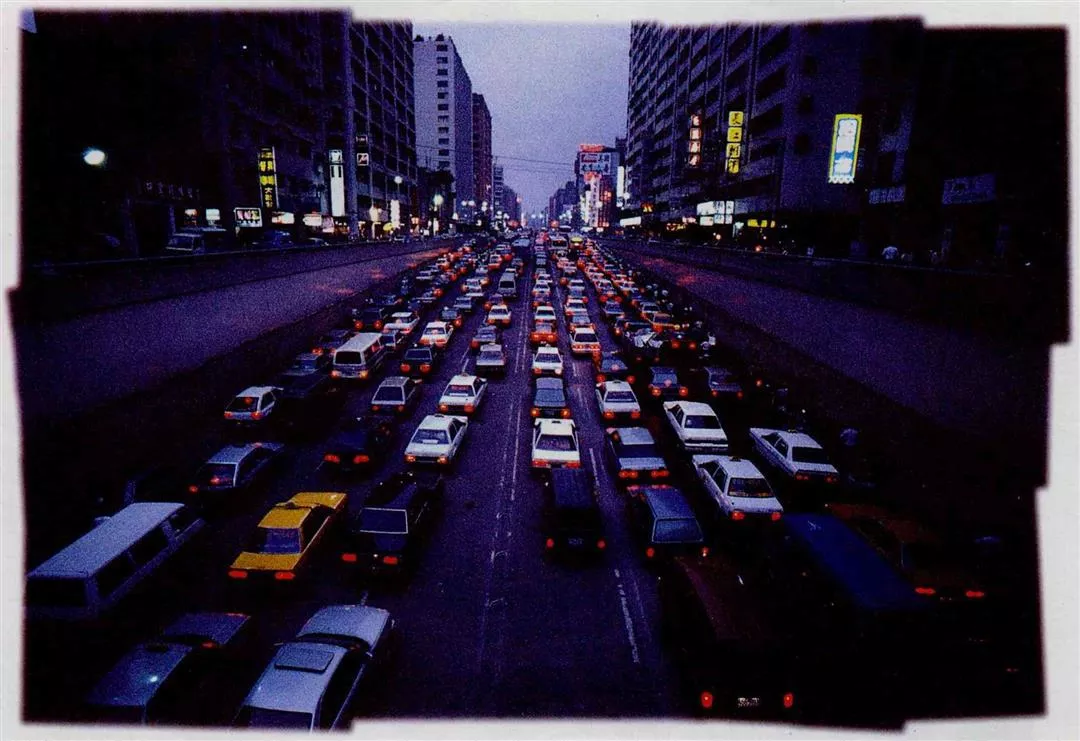

傍晚都市車陣中,只有廣播能注入一點歡樂或省思,上下班塞車時間正是兵家必爭的熱門廣播時段。

p.53

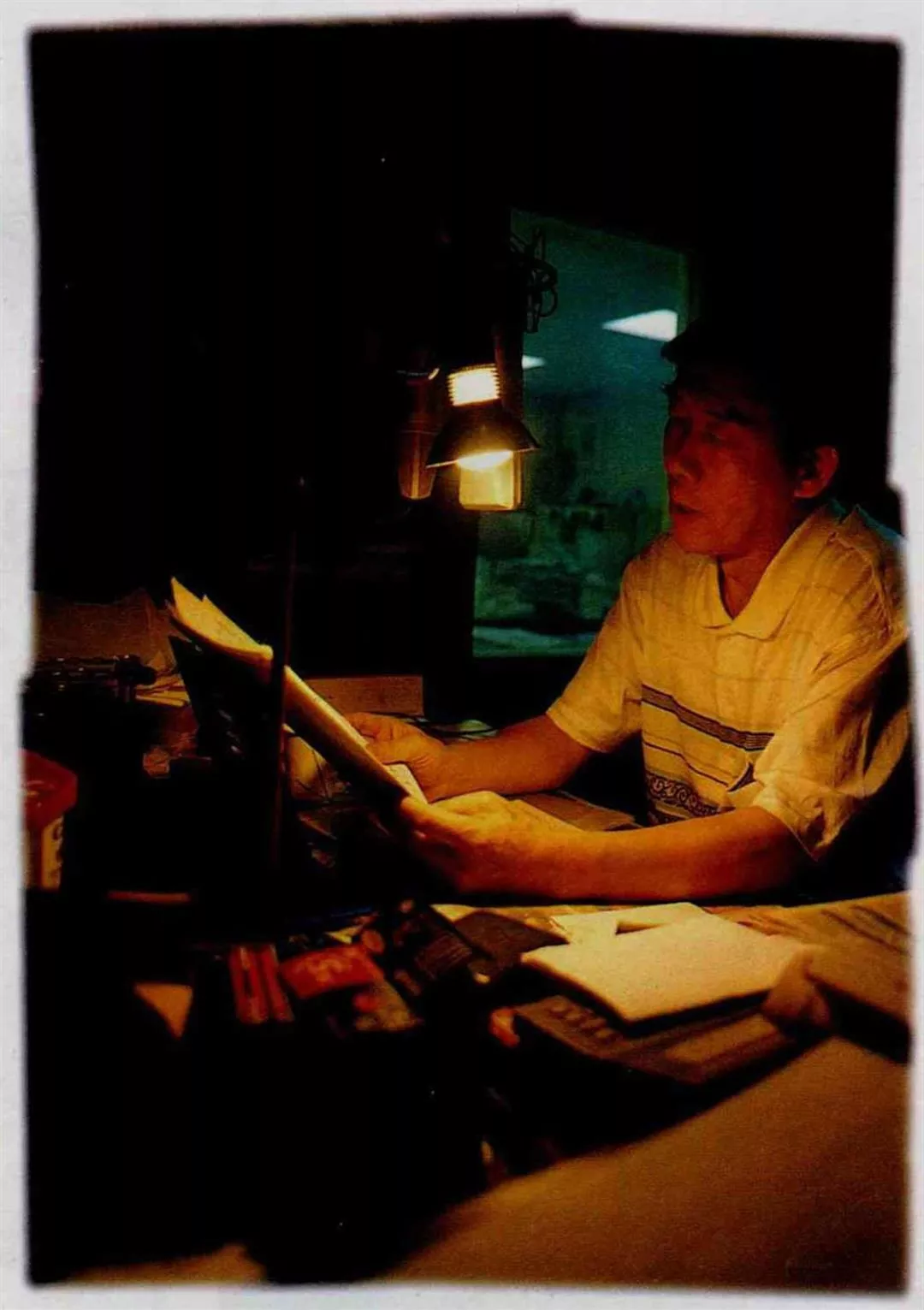

處於千變萬化的廣播「新」聲中,李季準磁性的嗓音、平穩的語調,仍是許多人深夜的「老」伴。

傍晚都市車陣中,只有廣播能注入一點歡樂或省思,上下班塞車時間正是兵家必爭的熱門廣播時段。(邱瑞金)

處於千變萬化的廣播「新」聲中,李季準磁性的嗓音、平穩的語調,仍是許多人深夜的「老」伴。(邱瑞金)