「NO MSG——本餐廳不加味精」,徐州路台大醫院旁,一家學生餐廳門口的招牌上,掌握時代潮流地標榜著「健康」的特色。像這樣以不加味精為號召的餐廳,在台北市的大街小巷中,偶爾會碰見。餐館裡,也有越來越多客人在點菜時,會特別關照廚房:「請不要加味精!」

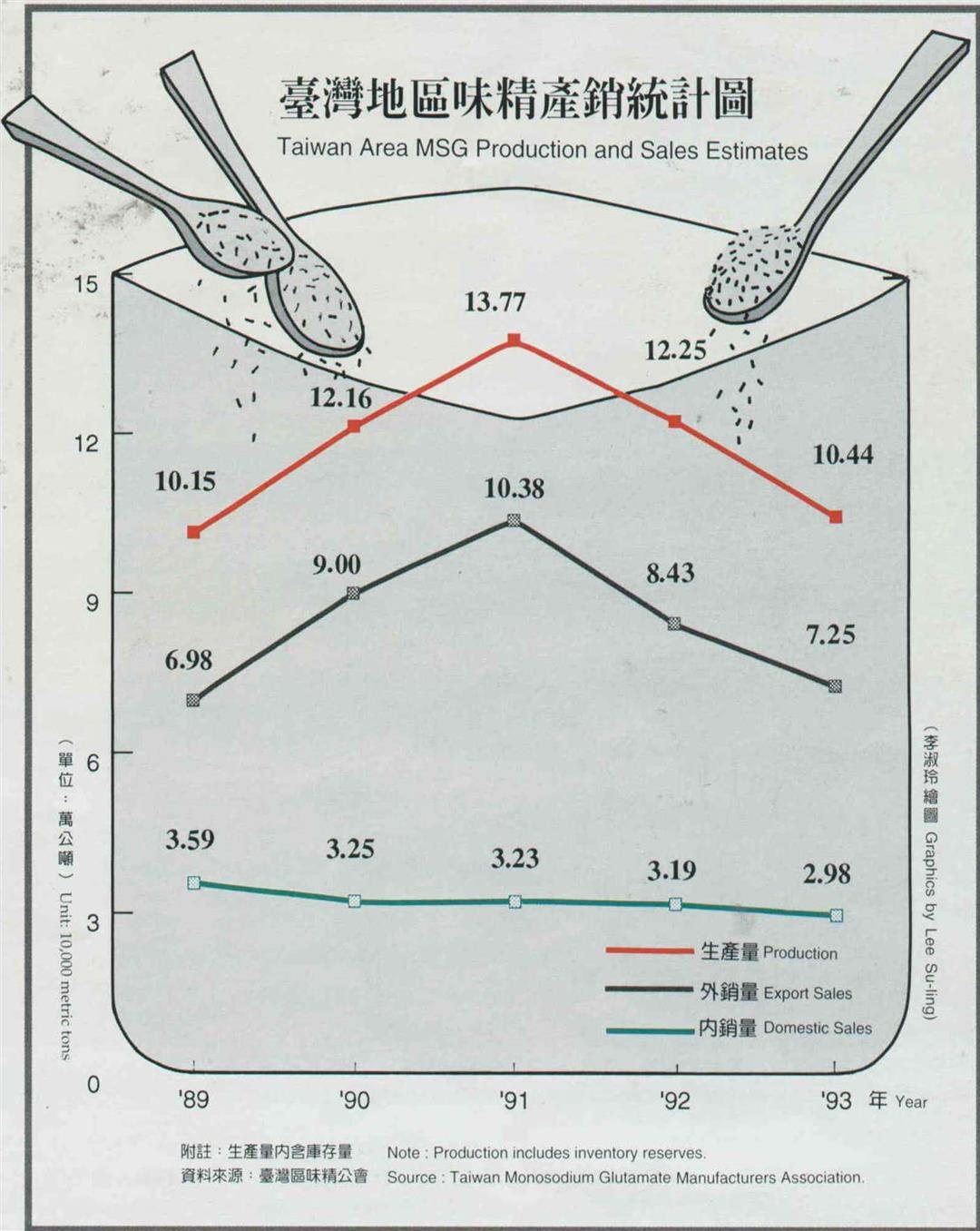

根據台灣區味精公會的資料顯示,從民國七十八年開始,味精內銷量年年下降,去年的總年產量雖然仍有十萬公噸,與印尼、日本、韓國等,並列世界前幾名(民國七十九、八十年間台灣味精外銷量佔世界首位)。但五、六年來,內銷量都只佔總產量的三分至四分之一,而且內銷比例中,供餐廳、工廠等「業務」用的比例,高達七十%,並未顯著減少,但家庭用比例,則有漸減的趨勢,約佔內銷量的三十%。(詳表)

味精,一向是中國料理的佐料聖品。來來飯店中餐主廚張華九指出,廚房裡,味精被稱為「老師傅」,每道菜做好後,「把老師傅請出來」,幾乎是基本流程。從小徒弟開始,大家就看著學,「有些師傅甚至覺得,中國菜若不加味精,便少了風味」,他說。

在講究口味變化的中國菜裡,能增加食物鮮甜味的味精,的確是廚房之寶。因此,吃了中國菜以後的生理變化,便被西方食客歸罪於味精,甚至與「中國餐廳症候群」劃上等號。

所謂「中國餐廳症候群」,即指吃了中國菜以後,所引起的口渴、臉紅、心悸、頭疼等反應。

其實西方人所指陳的「中國餐廳癥候群」,非常不明確。台北榮民總醫院營養部主任章樂綺指出,所謂的「口渴、心悸、頭疼」等反應,其實很主觀,並不是每個人都會發生。

「西方人將吃了中國菜後不舒服的感覺,一律統稱『症候群』,也不管這些症狀的產生,是不是因為飲食習慣的不同」,章樂綺說,「例如因為中國菜太油,或是因為未吃飯而喝湯,而湯裡多加了味精,使生理的反應特強,或是因為中國菜過於美味,量吃太多過脹了。」

而且,如果說這些反應,全是味精惹的禍,那西方人在烹調時,也使用與味精成分相差無幾的「雞晶」,日本菜使用味素的情況,也不比中國菜少(據統計,日本一年味精的消耗量達九萬公噸),為何不會有「西餐或日本料理症候群」的說法呢?

不過,話說回來,「中國餐廳症候群」跟味精不全然有關,但卻也不表示味精跟中國菜沒有關係。事實上,西方人會把味精與中國菜畫上等號,多半還是因為中國菜裡,味精放得多的緣故。

味精公會的資料顯示,去年國人平均每人每天的味精用量是四.○七公克,跟美國平均每人○.五到一公克的攝取量相比,的確高出甚多。

事實上,對於味精普及的程度,也有國人感到不安。「中國餐廳症候群」之外,在台灣,「味精吃多了會掉頭髮,甚至致癌」,是坊間流傳最多的傳說。

對這些說法,味丹公司的總經理楊正大感不平。「如果現在有包青天,我們早就喊冤去了」,他開玩笑地強調。他說味丹公司製造味精四十多年以來,每年送員工味精,也沒聽說哪個員工因為吃味精而禿頭。

如果由味精的成分來看,楊正應該是對的。味精的化學成分為稱為肤氨酸鈉,由氨基酸的一種——肤氨酸加鈉鹽組成。氨基酸是蛋白質組成的重要成分,在許多食物中如蕃茄、甜菜、香菇、乳酪中都可發現,人體也可自己製造。

一九○八年,日本的生化學家池田從海藻裡提煉出游離型肤氨酸,經過生化學家進一步的研究,加氫氧化鈉中和成結晶狀的味精,四、五十年後,大量風行於全世界,除中、日等東方民族外,歐美等國,在罐頭、濃湯等食品中亦普遍地使用味精。

可是,科學家對味精的影響,一直都抱持著懷疑的態度。

台北醫學院教授董大成指出,一九六○年代,有位美國科學家Olney,以幼鼠做實驗,每天注射○.二克的肤氨酸(味精的主要成分)。結果發現,幼鼠肥胖,腦組織引起病理變化,有提前死亡的情況。實驗結果一發表,世人大為吃驚。

正欣欣向榮的味精工業大受打擊,世界味精同業公會不願接受這樣結果,又延請許多科學家再做研究。結果發現同樣的實驗,在如猴子等的靈長類動物的身上,並未有同樣的病理變化。「推測是因靈長類在胎內形成大腦的時間較長,腦的構造較複雜,能形成血液的『障壁』,不讓血液中對人體有害的物質通過所致」,董大成解釋。

董大成認為,從實驗的結果看來,其實世人大可放心地吃味精。「一方面是Olney的實驗,是在特別的條件下去做,一般人並不可能這樣注射味精,再說若人體內肤氨酸的量若太多,人體——包括嬰兒,也有自然的代謝能力,如葡萄糖般,約一至一.五小時,就可自然排泄掉,對人體何害之有?」他說。

但是,世人對味精的疑懼並未消除。董大成指出,早期因為味精的製造過程採用化學方法,在分解蛋白質的過程中加酸加鹼,引起許多擔心。一九六○年之後,由美國人發明的細菌發酵法,廣泛地應用在製造味精的技術上,一方面降低成本,一方面也因為一般人對生物技術法較放心,使味精的銷量大增。

今年一月,英國<新科學人>雜誌的一篇報導指出,經由澳洲兩位科學家的研究,味精其實是非常「無辜」地當了許久「中國餐廳症候群」的代罪羔羊。引起「中國餐廳症候群」反應的,很可能是一種叫「Histamines」(組織胺)的化學物質,這種東西儲存在中國菜如醬油、豆瓣醬,蝦醬等調味料裡。而且,中國菜裡,許多含有防腐、乾燥劑,或過敏物質的人工添加物,也會增強「中國餐廳症候群」的反應。

董大成認為,對味精來說,這份並不算是「翻案」的報告雖然遲了些,但其結果真可算是為味精「定了位」,對中國人來說,尤有「西方人終於說了點真心話」的感覺。

就科學研究的觀點來看,味精的「不白之冤」或許已得到平反,但用味精、和吃味精的人,還是必須有些節制。

中國人喜歡在菜煮熟以後加味精,有時菜未離鍋,心急的廚師就開始放味精了。有些生化學家認為,味精在攝氏一百度以上的高溫,或在長時間加熱時,會形成另一種稱「焦肤氨酸鈉」的物質,值得注意。

焦肤氨酸鈉對人體有無影響?董大成認為,這種東西對人並無害處,只是加在食物時,沒有鮮味罷了。但也有些學者認為,焦肤氨酸鈉是有害物質,不宜多吃,兩極說法並無定論。因此,許多專家建議,烹調時,加味精的時機,宜在菜離鍋之後。

據世界衛生組織的建議,不管在湯、肉、菜或罐頭內的味精,約佔重量的○.二%到○.八%,是味精增味效果最好的條件。味精也不應多吃,人體平均每公斤體重的攝取量是每日○.一五公克,即一名體重五十公斤的人,一天吃的味精量最好不超過七.五公克。

儘管科學實驗證實,味精所含的主成分肤氨酸,對人體並不會造成影響。但味精組成中的鈉離子,吃多了對身體絕對不好。

根據實驗,人體中一天所需的鈉離子只需極少的○.五到○.八公克(普通烹調時調味用的標準小茶匙一匙味精約含○.四公克鈉)。如此少的需求量,人們在每天自然攝取食物時,都已經足夠了,並不需要味精來補充。

這才是營養學者建議國人不宜多吃味精的重點所在。章樂綺指出,國人中四十歲以上的中年人,四分之一到五分之一的人,有罹患高血壓的機率,小心地防範食品中鈉的攝取,真有其必要。

跟食鹽相比,味精中鈉的含量,約是食鹽的五分之一。但值得注意的是,食鹽吃得出鹹味,大家會對其中含有的鈉,心生警惕,而味精的鹹味是吃不出來的,容易忽略。

章樂綺認為,不管味精中含有的肤氨酸對人體多麼沒影響,或是所含的鈉量比食鹽少得多,就營養學的觀點來說,她不鼓勵人們吃味精。

味精在一九○八年發明,光復前後傳入台灣,在一九六、七○年代大量流行。「在此之前,人們不用味精烹調食物,不也過了好多個年頭」,章樂綺認為,廠商常說味精與國人的飲食習慣相關,其實是為了促銷與商業宣傳。

她認為,像味精的主要成分肤氨酸,並非無可取代的,「人體自行製造,乃至從自然蔬果中攝取,都已足夠了」,她說,至於鈉鹽,對國人來說,真是少碰為妙。

剩下的就是,要不要享受美味的問題了。董大成的看法是,不用味精當然也可以,但是「能讓菜比較美味,為何拒絕?清心寡慾當然也是生活,但那是佛家的事」,他笑著說。

章樂綺的說法則是,「現在國人的問題,不是食品味道不夠鮮,而是太鮮的問題;不是食慾不夠,而是食慾太多的問題。」她說,每個人都在講究食物的美味,到頭來才因為吃太多、太「營養」,使得肥胖、腦血管疾病的比率增加,真是何苦來哉。

味精公會的總幹事傅光岩指出,在台灣,雖不能說味精是夕陽工業,但發展卻已達飽和,目前味精工廠的重點是外銷,尤其以東南亞、非洲為主要對象。味丹公司副總經理高文燦不諱言,銷售到非洲等國家,目的在「增加他們的食慾」。

銷往非洲的味精,顆粒比國人熟悉的更大、更長、更粗。市面上,如果有人看到如此粗大的味精,或許會嚇一跳。但據說非洲人習慣將味精放在餐桌上,直接撒在食盤吃,而且,要將「味精咬得嘎嘎作響」才過癮。

台灣人已漸漸少吃味精了,看來非洲才是味精銷售的「新大陸」,不是嗎?

〔圖片說明〕

P.108

「NO MSG—不加味精」,跟上健康潮流的號召,使這家餐廳別樹一格。

P.109

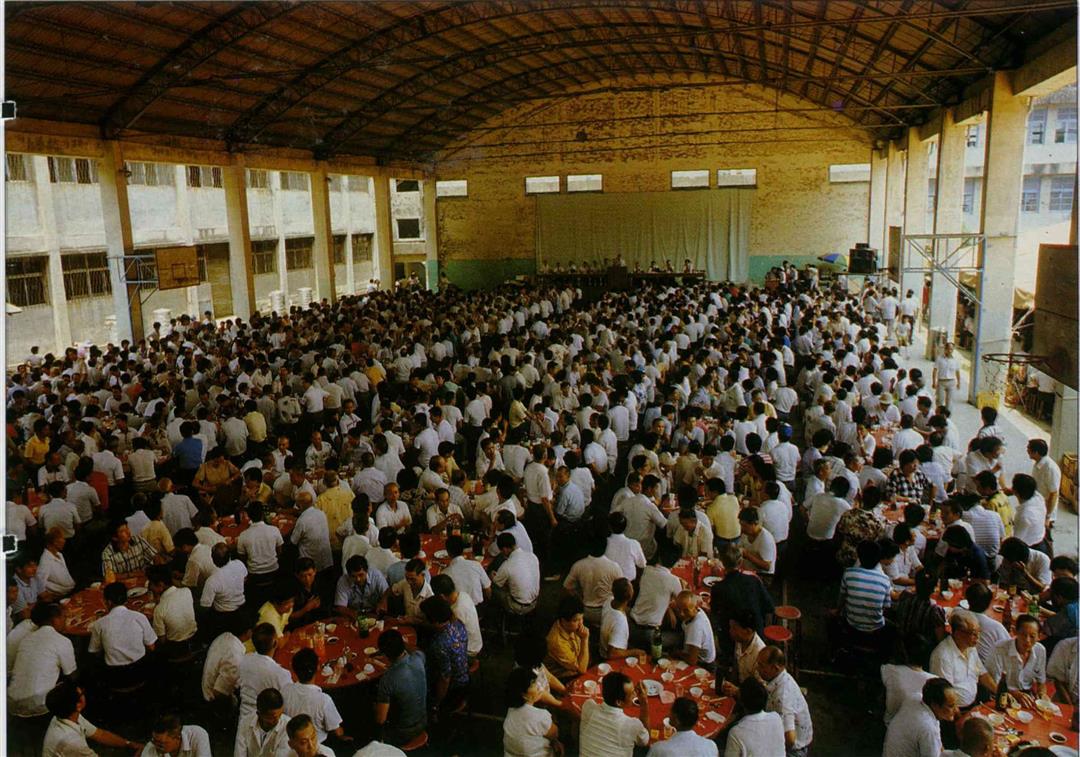

國人每月消耗的味精量約三千公噸,其中許多味精是在如「辦桌」等宴席的場合吃掉。

P.110

非洲是味精銷售的新大陸,廠商外銷至此的味精,顆粒比國人所熟悉的形狀粗大。

P.112

自助餐等外食餐廳,為求菜色鮮美,許多都加了過量的味精。(卜華志攝)

P.113

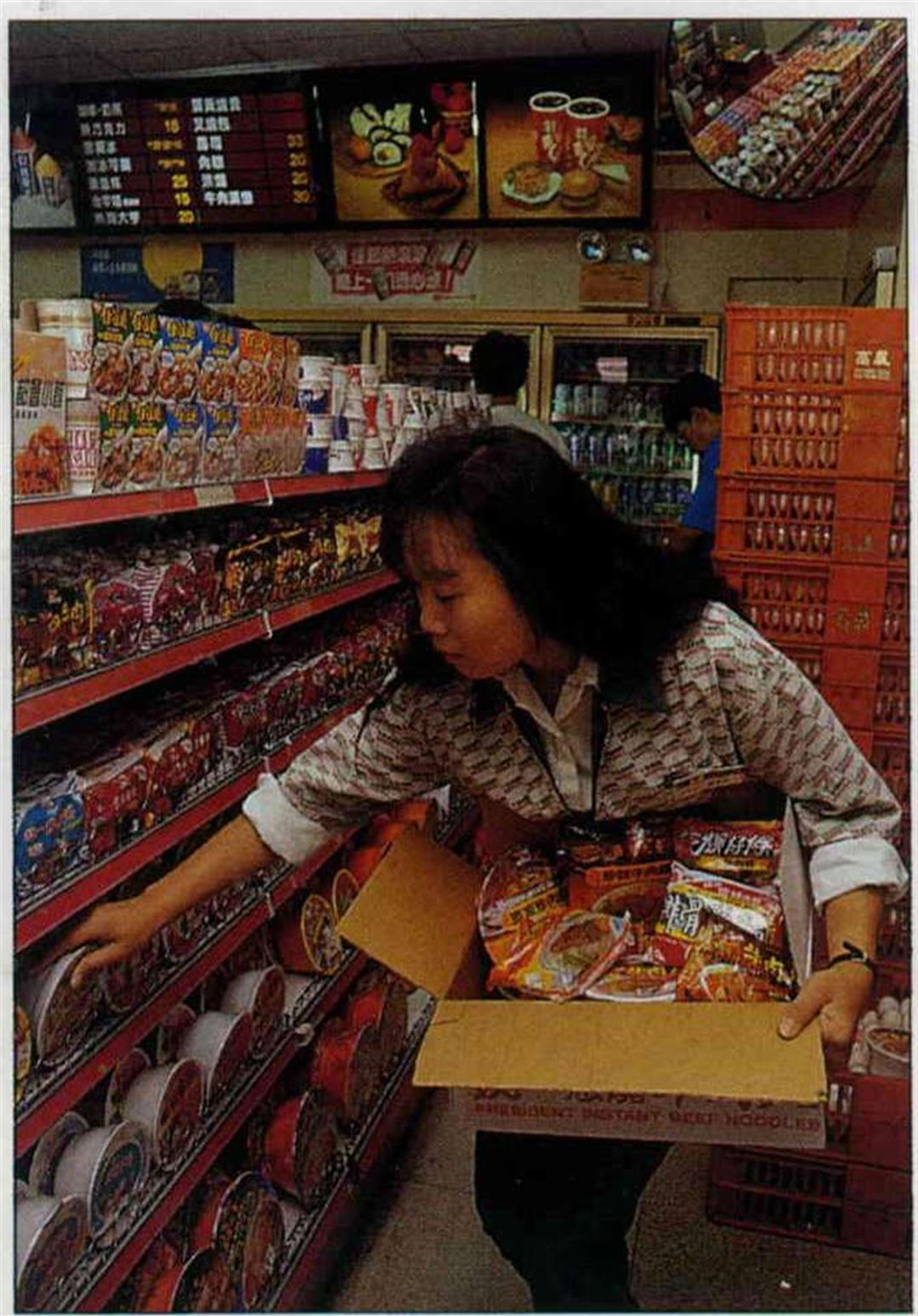

速食麵的料理包,以食鹽及味精等調味料為主。消基會曾作過產品比較試驗分析,有些料理包,味精最高含量可達七.五公克。(邱瑞金攝)

P.113

如今味精已十分便宜,過去以味精來送禮的習慣,已較少見,但在喪禮等場合,仍有人以味精為祭品。

P.111

台灣地區味精產銷統計圖[Picture]

附註:生產量內含庫存量

資料來源:台灣區味精公會

國人每月消耗的味精量約三千公噸,其中許多味精是在如「辦桌」等宴席的場合吃掉。(張良綱)

非洲是味精銷售的新大陸,廠商外銷至此的味精,顆粒比國人所熟悉的形狀粗大。(張良綱)

台灣地區味精產銷統計圖[Picture] 附註:生產量內含庫存量 資料來源:台灣區味精公會。

自助餐等外食餐廳,為求菜色鮮美,許多都加了過量的味精。(卜華志攝)(卜華志攝)

速食麵的料理包,以食鹽及味精等調味料為主。消基會曾作過產品比較試驗分析,有些料理包,味精最高含量可達七.五公克。(邱瑞金攝)(邱瑞金攝)

如今味精已十分便宜,過去以味精來送禮的習慣,已較少見,但在喪禮等場合,仍有人以味精為祭品。(張良綱)