不少人認為,這大概又是一所老人大學、長青學苑,退休後的銀髮族才可能有精力來消磨時間,課程可能也不外插花、太極拳之類的「花拳繡腿」。是嗎?

平日傍晚七點下班時分,台北木柵路三段一○二巷內的木柵國中,國中生早已放學回家,但校園東邊的教室卻是燈火通明。

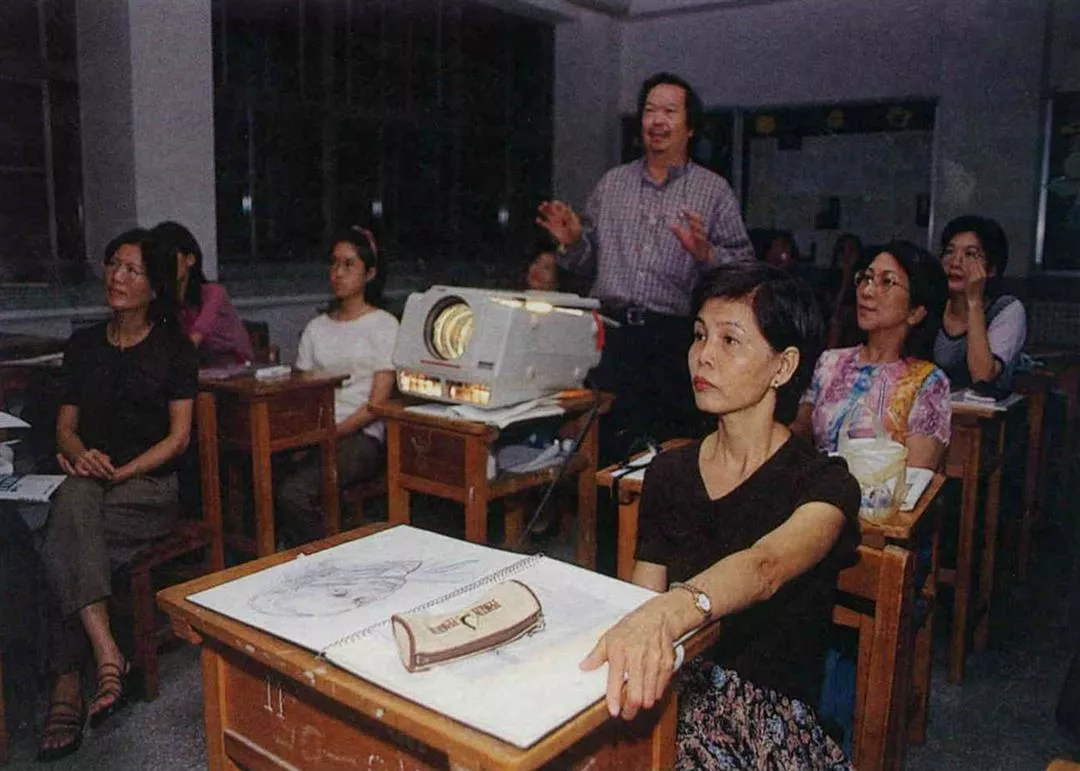

三樓教室裡,作家雷驤正在用放映機一一讓大家看看上星期他要同學回去用炭筆畫的自畫像。

「這張畫和本人很像,用直覺畫法,感覺很樸素;這張畫上半部比較強,鼻子以下弱了,企圖心可能降低,不敢把嘴唇細節描出來,讓人感覺好像是兩張畫……」。評析完後,他說,「學期結束前我們再畫一張,比較一下。」

人人可以上大學

雖然不是所有人都有拿炭筆畫畫的經驗,但沒有關係,拍過紀錄片、寫過小說、出版過畫集的雷驤說,在他看來,「繪畫不是技術,而是人對圖像關心的本能,」看到這麼多人願意重拾小時候塗鴉的興趣,很不容易。

原定只收怳迨H的小班,選修的人數多達一百二十多人,只好情商老師加收,用電腦抽籤選中十七人,包括上班族、社會新鮮人和家庭主婦。

在工程公司擔任總務工作、四十多歲的林先生說,畫畫是為了紓解白天工作的壓力,另外他還選修了文化評論家林谷芳的「藝術與生命」課程。

樓上的「河洛漢詩」,老中青三代齊聚,四怳H的教室還不太夠坐,晚到的學員從隔壁搬來桌椅的同時,老師讓同學上講台介紹自己,說說為什麼對這門課有興趣:

「國中時對詩詞就有興趣,但國語念總覺得不順,電視裡說的台語也不順,幾年以來心裡一直有疑問,不知道問題在哪?」一位年輕人說。

「活到老、學到老,看到報上招生就來多多吸收,」這位接受日本教育六十多歲的老先生說,河洛話有八音,是全世界最美的語言,看到這麼多人對母語有興趣,非常感動,說完並向台下老師深深一鞠躬,「拜託先生了。」

敲響知識的鐘

全國第一所社區大學在九月二十八日大雨傾盆的教師節開學,從這天開始,週一到週五晚上七點到斨I,週六下午,八百多人來到木柵國中,選讀第一學期的三十七門課。

社區大學課程大致規劃成三類:學術性,如生活微積分、社會導覽、心理學、經濟學、女人與社會文化、社區建築概論等;社團活動,如社區設計工作坊、親少年俱樂部、用攝影機說故事等;生活藝能,如陶藝、河洛漢詩、藝術與生命、居家的修理等。

「課程規劃如果有著作權,是屬於黃武雄老師的智慧,」政治大學社會系主任、社區大學籌備委員之一顧忠華說。

早在一九九四年,台大數學系教授黃武雄就以公民身分提出社區大學構想。他的看法是,各縣市文化中心雖然經常辦理不授學位的成人教育,卻存在著「偏見」,以為成人教育就是要「幫助民眾學習識字、中產階級的言語談吐,或教他們一些所謂的生活藝術、休閒情趣,或進一步讓這些民眾學習體制教育內的教材,提高他們的學歷。」

這種單向輸入知識的模式,往往忽略了早入社會的低學歷民眾「很能從自身經驗與外在世界的互動去了解新知」的特質。

黃武雄因此擬定「地方政府設置社區大學計劃草案」,建議為節省興建學校用地的預算,可以利用現有的國中小學或社區活動中心,於夜間及假日上課,但當時沒有得到太大重視。

去年底,黃武雄鑑於過去的一九九七年三大刑案發生、口蹄疫爆發、股價匯率下跌,社會充滿無力感,再度為文提出社區大學理念,「目的不只為了要提供人民終生學習的機會,更要進一步藉由討論知識、經營社團及技藝交流,活化台灣社會。」

民間人士於是組成「社區大學籌備委員會」,再次積極接觸各地方政府,今年初陸續得到台北市、新竹市政府的回應。台北市政府並編列預算新台幣一千萬元,第一所社區大學於是首先座落在台北市文山區,新竹市社區大學也將於明年初在香山的育賢國中開學。

挑戰資本主義分工

既為成人服務,社區大學的課程要如何設計,才能讓民眾不重覆年輕時代「學習就是為了考試」的路?

「傳統學習就是學生坐著聽講,紙上寫出來,能考能答的才算知識,把學生興趣弄得很狹隘,」顧忠華說,雖然大家都知道教育即生活,但生活的知識過去並不被當成學院科目。

社區大學於是有生活藝能課程,企圖打破萬般皆下品、動口不動手的學習模式。舉例來說,居家水電、汽車修護、或木工,一般人多半習慣以金錢解決,但久而久之卻造成用壞即丟、大量浪費生活資源的現象,也使我們的科學教育停留在文字與概念灌輸,沒有實際體驗。

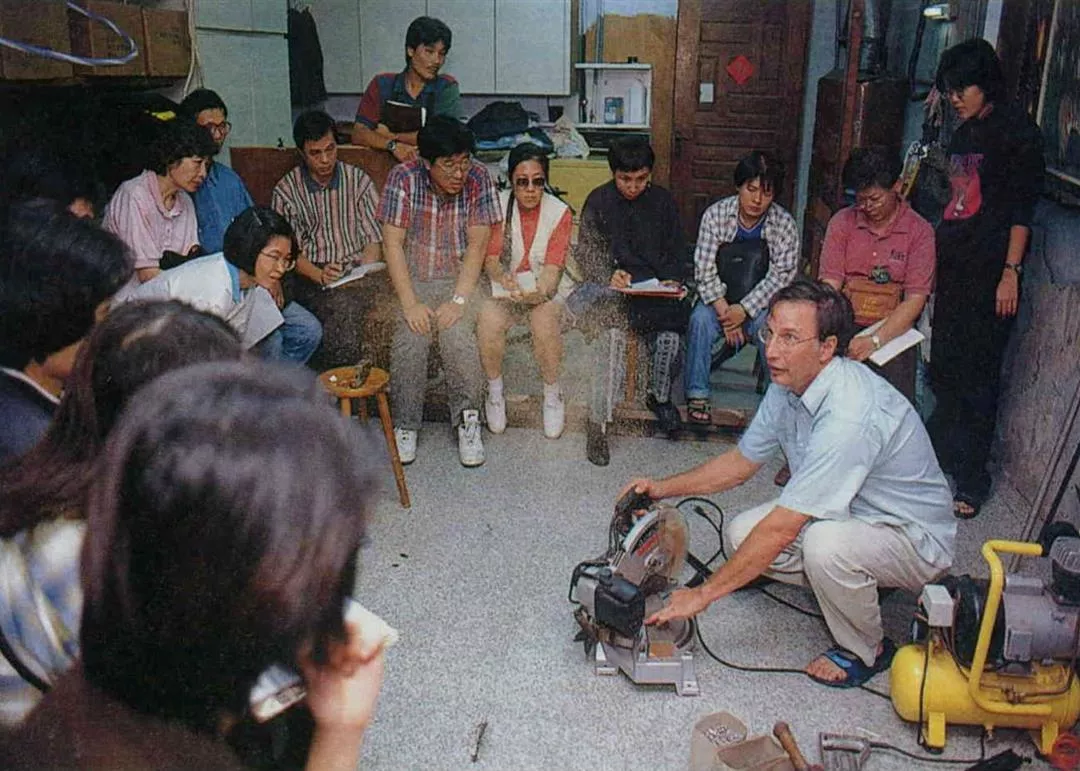

社區大學的「居家修理」課程,老師是居住在台灣二十多年的加拿大人劉力學。劉力學位在台北縣石門鄉六十多坪的房舍,從客廳的天花板、牆壁,兒女房間的書架、衣櫃到屋後的魚池、小型焚化爐,都是他在任職電腦公司期間,和台灣太太兩人一釘一錘打造出來的。怳諲十七日瑞伯颱風過後第二天的周日,三十多位學員來此上課,除了看到屋後的樹木被吹倒幾棵外,位在海邊的別墅似乎沒有受到太大侵擾。

「房子最基本的問題就是防溼,」他要學生特別注意屋裡「乾不乾燥,」他說,「潮溼、白蟻、蟑螂,都有辦法對付,有了觀念之後,很多方法可以做。」以後課程內他將從熟悉工具、水電知識、木工保養,一步步細節地講,並且配合大家動手做。

社大日後還將開設像「自製衣食」、「健康與飲食」等課程,鼓勵在工作之餘尚有閒暇的居民學做麵包、餐飲、健康食物、自己喜歡的衣服,一方面使生活多樣化,一方面降低對資本主義社會分工體系的依賴。

推薦愛智的生活

工作人員原本最擔心學術性的課程比較冷門,但報名結束後,發現大多數人並不是只對畫畫、陶藝等軟性課程有興趣,學術性課程也很受歡迎。例如心理學有一七三人選讀,經濟學有九十三人,連一向台灣學子最畏懼的數學課都吸引了八十九人選讀。

「微積分聽起來很學術,不是應該大學教嗎?但我們就是要打破知識鎖在象牙塔的觀念,一般人也總以為要當數學家才念微積分,程度不夠的人不能念,反而把知識弄得神祕兮兮,」華梵大學機械系副教授、文山社區大學代理主任蔡傳暉說。

社大開學前曾在木柵國中舉行課程說明博覽會,所有開課老師在一個個圓形咖啡桌前,向前來的民眾解釋日後課程的內容及教學方法。

「很多人一直追問『我可以嗎?』我說,我只要求你很想學,」台大數學系副教授、人本教育基金會執行董事史英說。

在社區大學選課手冊中,史英這麼推銷他的「生活微積分」:「這門課不要求一定的預備知識,除了要有一點國中數學的經驗,但只要那個經驗就好,完全不必要有什麼程度,因為每一件事我們都會從頭教起!也不要求有數學細胞,老師的責任就是讓搞不懂的學生慢慢弄明白。」他的強力廣告詞果然吸引了八十多人來上課。

月亮不亮、海水不藍

「台灣學生普遍單純,沒有太多生活經驗,但對有生活或社區經驗的民眾講課,就不能脫離現實太遠,」台大建築與城鄉研究所教授夏鑄九說,他的「社區建築概論」就要努力、用力把抽象語言轉化成實際例子。

然而外界普遍的疑問是,社大沒有入學門檻,學員學歷從小學到研究所,學生程度不一,如何進行教學?

在「生活微積分」課堂上,史英從「溜月亮」說起,引導學生進入數學領域。他問,晚上走在路上,為什麼我們會感覺月亮跟著人走呢?

「一般老師都說是錯覺,以前思考往往就停在這裡,但數學是講道理的課,不是記憶的課。」所以我們要進行實驗,了解這個「覺」是怎麼「錯」的?

溜月亮的例子主要在說明自己眼睛和月亮之間連成的線,以及眼睛和沿路上的大樹或房舍(參考座標)連成的線,由於這兩條線、三個點(月亮、大樹、眼睛)之間形成的角度,隨著人向前走而不斷改變,我們才會感覺月亮跟著人走。

「我們經常看到很多東西,但有沒有看出名堂才是重點,」史英說,了解這個概念後,就可以判斷電視畫面裡的背景是圖畫還是實景。

課堂結束前他出了回家作業,要同學想想,生活中還有哪些「看到和真實不一樣的例子?」

下一次上課時,一位女學員寫出「月亮不亮、海水不藍、星星不眨眼」言簡意賅又富有文學意味的觀察,讓史英大為讚賞,「一開始大家程度和台大學生差不多,但現在已經比他們強了,」他說。

史英認為,大學生和一般民眾的思考、分辨能力其實差不多,真要比較其中差別也許只在「先備知識」的程度。例如念過高中的大學生知道什麼是三角函數,他不需要重新解釋,先備知識對人的學習也許有幫助,但我們也不需要把它的價值看得太高。

萬芳國中的數學老師顏士寶也選修這門課,雖然理工科背景對他教授國中數學綽綽有餘,不過如何引發學生對數學產生興趣卻是他的困擾,史英的課對他最大的幫助就在「教學生如何學」。

點燃理想,燃燒熱情

靠著一腔熱誠理想,大專老師、社區工作者、有特殊才能者熱情投入社區大學,但辦大學能只靠熱情嗎?熱情燃燒完之後呢?

社區大學師資多為兼職,雖然約聘師資時並不強調學院背景,師資來源希望以大學畢業生、研究生為主。但現階段的學術課程仍多網羅了台大、政大、師大、輔大、淡江等,位於台北的高等學府的「高知名度」老師來授課。

名師牌有號召,但這些老師多有自己教學工作,能全力投入嗎?

「學員熱情、老師熱情,短期內大家可以盡情燃燒,但以後能不能找到這麼多老師呢?」長期推動台灣教改的史英坦承,這是社大最大挑戰。「所以有些籌備委員認為我不應該來教課,與其教一百位學生,不如讓我去推動兩所大學。」

但是當他到處對人說願景、理想,企圖點燃他們的社會關懷時,很多人的反應都很憂慮,覺得阻礙很多,「學生程度差這麼多,怎麼教?萬一社區民眾沒有興趣、萬一資源斷了?」

「講到最後我自己都不相信能辦起來,所以就像森林小學一樣,我們先做出樣子來,難辯論的問題就不用吵了,」他說,「押名師」也是希望把第一所社區大學名號打響,建立起規則、典範,再慢慢帶出其他人來。

史英不諱言,文山區已經有些社區組織在此活動,文教風氣不錯,第一所社區大學放在這,「其實是投機取巧,先挑容易的做,但不表示我們不知道以後的困難,」他指出,日後社大希望能普及到各社區,但必需視社區的成熟度、他們準備的情況而定。台北和其他城鎮的條件當然不一樣,第二所在新竹、第三所可能在台中,他了解越往南難度越高。

「有名的老師就這些,我們需要開拓一批潛藏在社會中的人,重點不在老師學位有多高,也不在他的學術訓練,而是有耐心、有意願帶領學員學習,」蔡傳暉說。

從走出家門到投入社區

也許因為掛了「社區」這兩個字,有人認為社大應該和在地組織結合,主動挖掘社區議題。這就牽涉到社大的定位問題。

史英心目中的社區概念其實是廣義的、抽象的,「社區就是貼近我們的社會、土地,和地方沒有必然的邏輯關係。」他曾經提議用「公民大學」名稱,比較沒有地理性,但不被接受,他也不堅持。

但民眾對社區義涵卻容易產生認知上的落差,誤以為這些社團是來招募義工的,以致當社大請來崔媽媽服務中心、主婦聯盟、致力推廣紀錄片的全景傳播、環保聯盟等社團組織來開設社團課程時,遭遇的實際狀況是,選課情況不佳。

規劃社團課程的核心理念,在於黃武雄對台灣社會的觀察。「今天台灣社會最深層的問題是人民對公共事務的疏離,由下而上的民間力量能否成形,是台灣社會重建的關鍵。」

從填滿心靈空間到參與公共事務,這重大一步如何邁出?

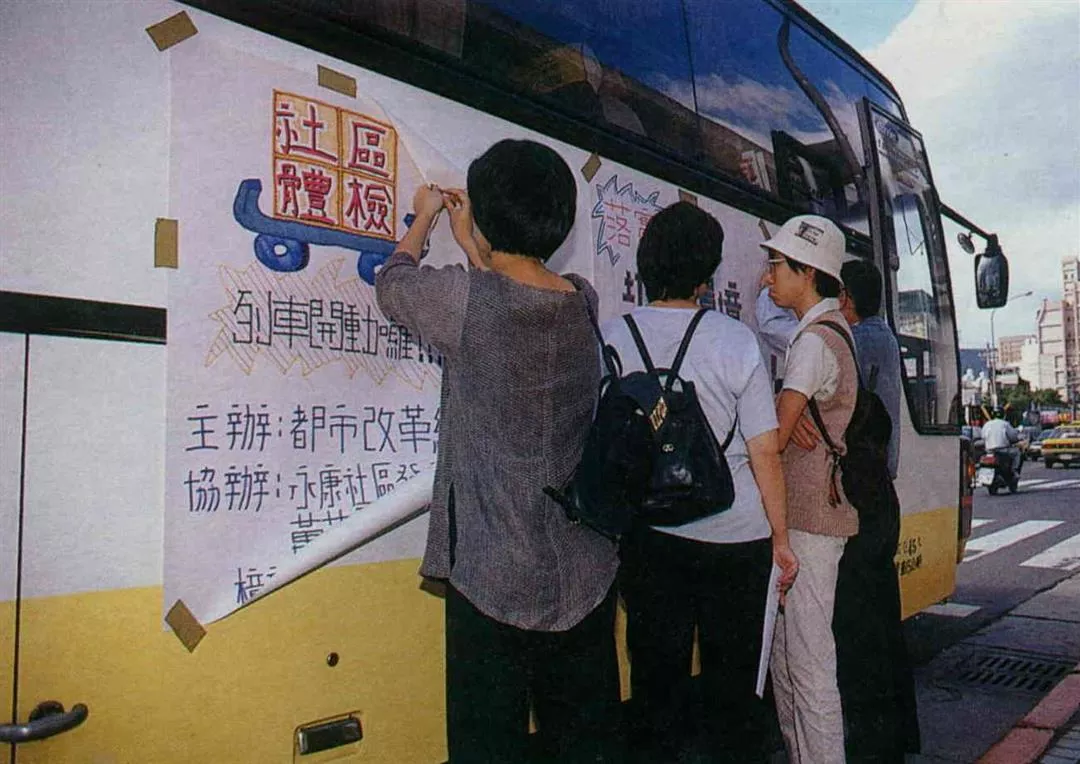

在淡江大學建築系主任鄭晃二開設的「社區設計工作坊」課中,怞儩ン中包括芝山里、花園新城、樟新里、大里街等社區的居民。鄭晃二說,社區工作者常碰到的困難包括,如何辦活動,吸引大家參加?開會時各持己見,如何溝通協調?想爭取社區綠地,但對法令不熟悉,怎麼辦?

社區大學要為社區服務,但期望民眾能因而走出家門、投入社區,是不是陳義過高?或者腳步太快?

從早年反杜邦、反五輕、無殼蝸牛運動,到慶城社區反色情,各地的社區造街等,雖然不少人認為近幾年台灣民眾的「社區意識」已經成形,但社區工作者面臨的問題往往是,熱心參與社區活動的老是這些面孔,後繼無力。

夏鑄九在課堂上分析過去幾年曾經是台灣最重要的文化政策「社區總體營造」時說,參與社區營造者普遍的心情是,「社區營造就是把大家煩一遍,幾年下來,社區又恢復原狀,大家覺得好累,現在回家休息。」

鄭晃二認為,社團課程本來就屬於小眾,但他卻不希望犧牲奉獻的人一直當傻瓜下去,而是能讓一個人策動兩個人,這兩個人再去策動其他人。

「我們會探討我們提供的課程和民眾需求之間存在什麼樣的落差?」史英說,也許學員心裡還沒準備好,「我們要想盡辦法『拐』學員來,最後還是不來,我們也不會給他臉色看,這才是教育的基本精神。」

打不破的文憑主義?

阻隔在前還有文憑授予的困難。

社區大學不想被當成轉進一般大學的跳板,也不想被定位成培養工商專業技能的場所,但又要滿足民眾對大學文憑的需求。計劃中的課程將不規定修業年限,只要學員修滿現有大學規定的一二八個學分,就會由縣市政府和社大核發大學畢業證書。

只是,這樣的學位還未被教育部承認,不具全國性效力。文山社區大學校務主任阮小芳說,推動社大的困難之一就在當他們對公部門遊說時,縣市政府往往認為應該先修法,但「法律有被動性,民間腳步快,」他們不能坐等修法,只好「打帶跑」,也會同時積極遊說讓「教育權下放」。

教育部也計劃設立社區學院,但主要想法是讓擠不進大學窄門的技職體系學生,有多重取得大學文憑機會;和過去夜大、現在空大設立的目標似乎沒有太大區別。

雖然社大的主要理念不在挑戰文憑主義,但黃武雄認為,「打破文憑主義的最好方法就是讓人人都有機會得到文憑。」

分析社大八百多名學員背景,學歷為高中的佔百分之三十四,學歷為大專者佔百分之二十七,大學以上者佔百分之三十一。

對銀髮族或大學畢業者而言,社大學位可有可無,「學位設計主要是針對過去沒有機會學習的民眾,用核發一張文憑鼓勵他們認真學習,」顧忠華說。

綿綿秋雨中,各地民眾驅車前來木柵,教授「建築概論」的實踐大學講師李清志說,沒有考試、分數的壓力,台下一張張臉孔傳遞出學習的熱忱,是他在大學校園中少見的,原來知識會使人顯得格外有生氣和活力。

p.115

社區大學要敲響知識的鐘,也要培養民眾參與公共事務的能力。圖為崔媽媽服務中心九週年慶──「打造書香社區」活動。

p.116

知識讓人大開眼界,增加活力。能讓老中青同堂八十多人上起課來笑哈哈的,竟是台灣學子最害怕的數學課。

p.117

數學就是要訓練我們想道理,史英老師解釋完角度和參考座標的關係,出了個題目,如何判斷電視中的背景是布景還是實景?

p.118

周六下午陽光灑進教室,捏陶樂融融。

p.119

畫畫是人對圖像關心的本能,「插畫與素描」課中不但能讓成年民眾重拾小時候塗鴉的樂趣,還可以聽到雷驤老師四處旅行的故事。

p.120

怳諵仄蝘B颱風過後,台北縣石門鄉附近的海灘到處可見隨雨水而來的垃圾,前來老師家上課的社大學員,順帶清理清理垃圾。

p.121

社大開設的「居家修理」課程廣受歡迎,說得一口流利國語的劉力學老師,為學員介紹裝潢維修居家環境時可能使用到的工具。

p.122

「社區設計工作坊」是社大和「都市改革組織」合力籌劃的課程,利用週六假日,他們帶著學員走訪各社區,學習觀摩。

p.123

「社區設計工作坊」學員來到北投的奇岩社區參觀。青山綠地的居家環境,是因為有了一些「社區雞婆」熱心投入社區工作。

p.125

走走走,我們大手牽小手,從參與熱鬧的活動讓民眾對生活社區產生認同。

畫畫是人對圖像關心的本能,「插畫與素描」課中不但能讓成年民眾重拾小時候塗鴉的樂趣,還可以聽到雷驤老師四處旅行的故事。(邱瑞金)

十月中瑞伯颱風過後,臺北縣石門鄉附近的海灘到處可見隨雨水而來的垃圾,前來老師家上課的社大學員,順帶清理垃圾。社大開設的「居家修理」課程廣受歡迎,說得一口流利國語的劉力學老師,為學員介紹裝潢維修居家環境時可能使用到的工具。(邱瑞金)

居家修理」課程廣受歡迎,說得一口流利國語的劉力學老師,為學員介紹裝潢維修居家環境時可能使用到的工具。(邱瑞金)

「社區設計工作坊」是社大和「都市改革組織」合力籌劃的課程,利用周六假日,他們帶著學員走訪各社區,學習觀摩。(邱瑞金)

社區設計工作坊」學員來到北投的奇岩社區參觀。青山綠地的居家環境,是因為有了一些「社區雞婆」熱心投入社區工作。(邱瑞金)

走走走,我們大手牽小手,從參與熱鬧的活動讓民眾對生活社區產生認同。(邱瑞金)