兒童壓力,成人鏡子

比起「陪孩子玩」,父母在「聽孩子說」上,尤其有著旁人無法替代的重要性。可惜的是,大多數的父母不僅不曾花費心力去聽孩子說什麼,他們根本就不懂得怎麼去聽、去回答。

在友緣基金會多年,黃倫芬看到的「親子溝通不良」的情況,實在是令人感慨(請參閱「你是孩子的壓力源,還是支持者?」一文)。「其實小孩子要的真的不多,只要有人能好好聽他們說話,先接納他們的感覺,再給他們一些撫慰和鼓勵,他們自然就會比較有自信、比較快樂,也比較能面對壓力和挫折。」

「玩」和「說」之外,對於環保、交通等大環境的困擾,「積極動手,由自身做起」或許是個好方法。

「很多人——不管大人或小孩——面對這些問題時,都會產生消沉的無力感。要想克服,就只有主動出擊。」陳皎眉舉例,像是教孩子做垃圾分類,或是去野鳥保護區參觀、做記錄等等,可以使孩子覺得自己貢獻了一份心力,也有助於紓解壓力。

兒童的壓力,就是成人世界的鏡子,適度的壓力加上鼓勵,有助於激發潛力,也是兒童成長中不可避免的過程。只是,現代兒童的壓力千頭萬緒,現代成人是否能從中獲得一些省思呢?

〔圖片說明〕

P.8

把自己的想法寫出來,自己上台做報告,這種方式使一些較害羞的孩子緊張不已。

P.9

「孩子,我要你比我強!」父母臉上,寫的是對孩子的無盡期望。(本刊資料)

P.10

城鄉學童日常生活壓力排行榜

資料來源:台北市教師研習中心(1991年6月)

P.10

這一代的孩子真的那麼「好命」嗎?恐怕他們也要說「心事誰人知」呢!

P.12

小學生學英文不稀奇,還要選個外國老師才時髦。

P.13

「加油,腰再彎一點!」功課重要,才藝也不能忽略。

P.14

擁有一個無憂、純淨的生長環境,是每個孩子心中的夢。(邱瑞金攝)

P.14

「寓教於樂」,偶爾參觀博物館也是學校課程的一部分。(卜華志攝)

P.16

浪淘盡千古英雄,可也淘得盡孩子心頭的委屈和壓力?(卜華志攝)

P.17

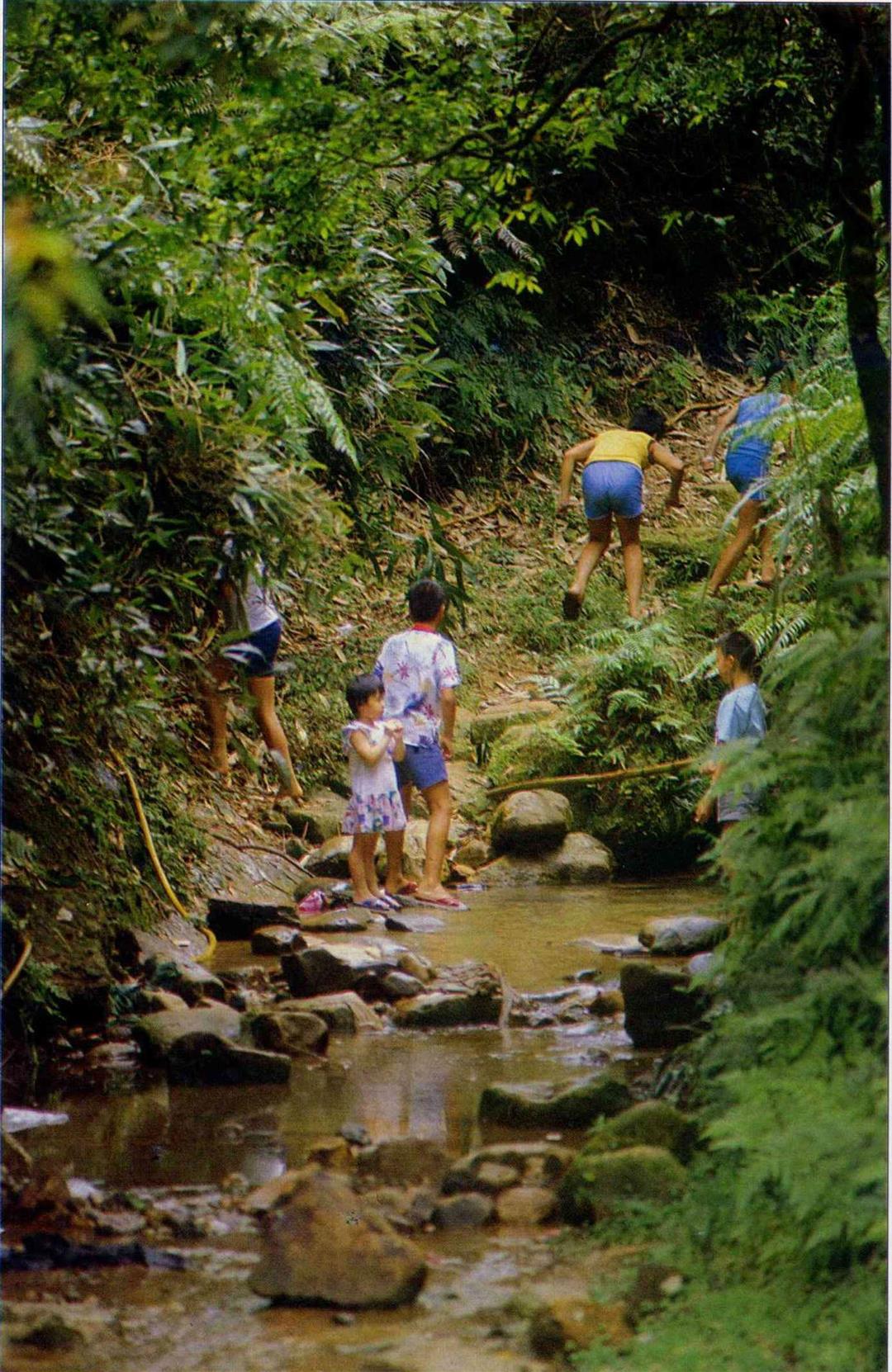

到山間小溪走走,暫時忘卻日常中的煩惱。(張良綱攝)

P.18

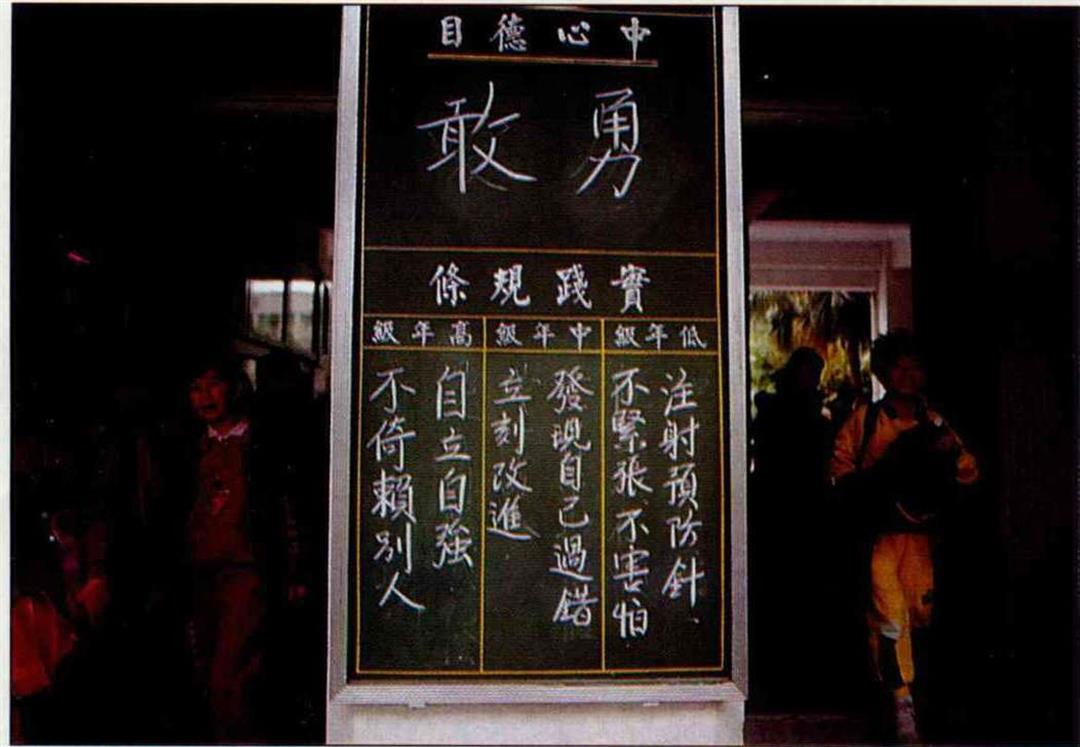

踏出校門,有多少孩子會記得這些實踐規條、生活守則?

P.19

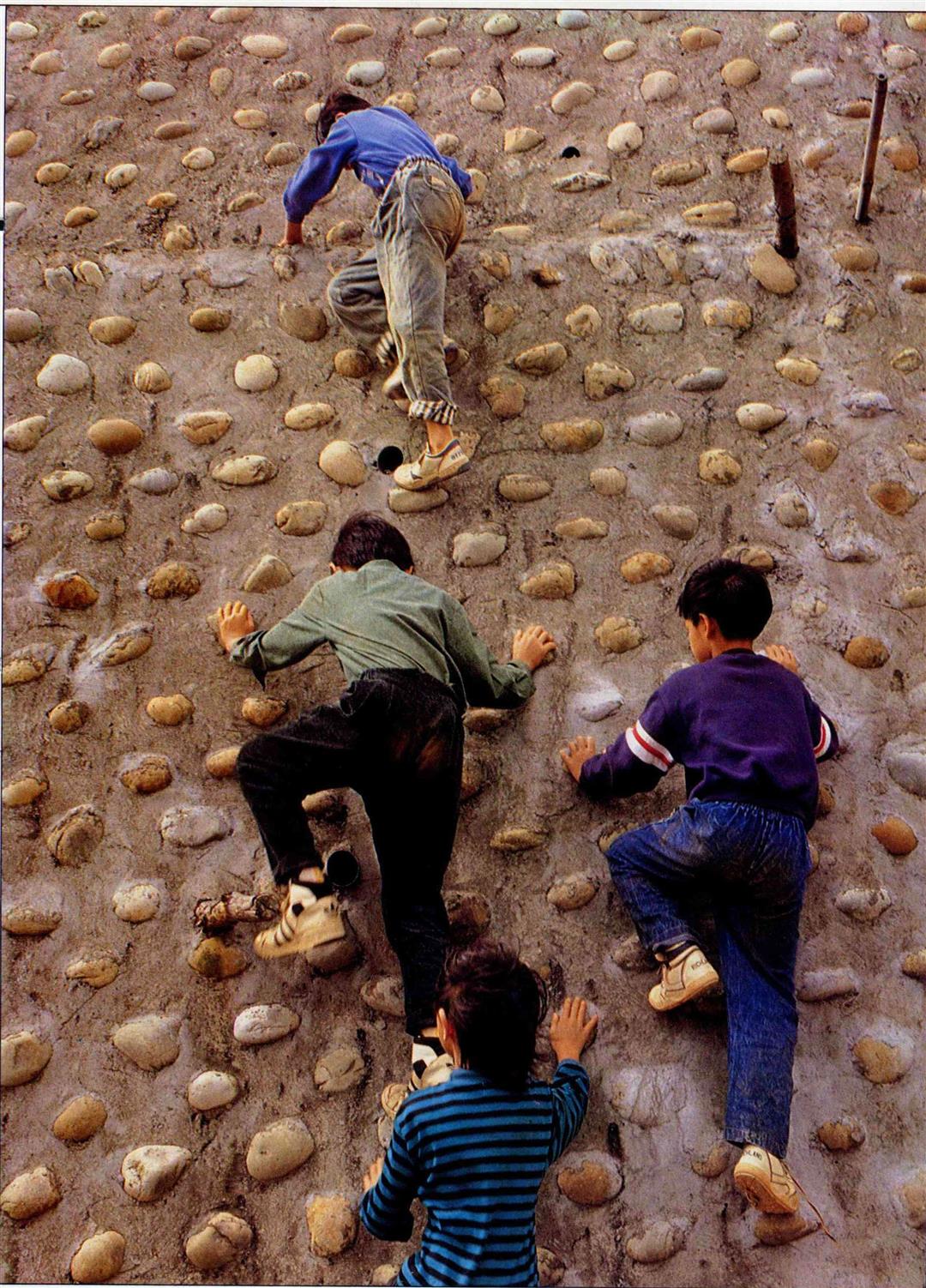

適度的壓力可以激發潛力,人生路上,總要努力向上爬。(卜華志攝)

到山間小溪走走,暫時忘卻日常中的煩惱。(張良綱攝)(張良綱攝)

踏出校門,有多少孩子會記得這些實踐規條、生活守則?(黃麗梨)

適度的壓力可以激發潛力,人生路上,總要努力向上爬。(卜華志攝)(卜華志攝)