客家人後來居上

一八六五年,第一批中國人到了大溪地。當時美國因南北戰爭,棉花田荒廢,一家英國公司就招募華工到大溪地種棉花,陸續招了上千人。他們大多是來自廣東南海、中山、番禺等「七邑」縣,說廣東話。不久美國棉花生產恢復正常,華工大多被送回中國或移轉到其他小島,留在大溪地的不滿百人。

目前大溪地的華人主要是一、二次大戰間,自廣東省「惠東保」——惠陽、東莞、保安來的客家人,少數第一代仍健在。

對早他們一步來的華工,客家人稱之為「本地佬」,由於語言的隔閡,起初雙方處得並不融洽,李氏貿易公司員責人李添來記得,小時候大溪地人常笑:「中國人自己在打架!」

但衝突並未持續太久,由於客家人後來居上,人數遠超過「本地佬」和與他們同時來自其他縣市的廣東人,他們逐漸把對方「同化」。現在大溪地的七邑人只會說客家話,不會說廣東話。「其他華人在這堮琤豪S有選擇,非得和客家人打交道」,台灣大學人類學系畢業、目前作大溪地華人研究的童元昭舉例說:「女人就不夠,一般都得娶客家太太。」

不管是「本地佬」或客家人,當年他們所以離鄉背井,都是因為國內戰事連年,生活艱困,勉強湊足錢買一張船票,就出外打天下,待有了積蓄,再接家人來團聚或從家鄉討個老婆。

「當年來此的單身漢很多,盲婚啞嫁的事司空見慣」,致公堂主席張福昌說。一個在大溪地華人中流傳頗廣、據說是真實的故事是許多年前,一個美麗的女孩由家鄉帶著未曾見過面、未來丈夫的照片來到大溪地,船進港口後,她等了又等,始終沒有看到接她的人。到最後只剩一位老先生時,這位年輕女孩趨前遞上照片問:「老先生,您認識這個人嗎?」「這就是我呀!」照片並不假,只不過是老先生年輕時為申請護照拍過的唯一一張照片。

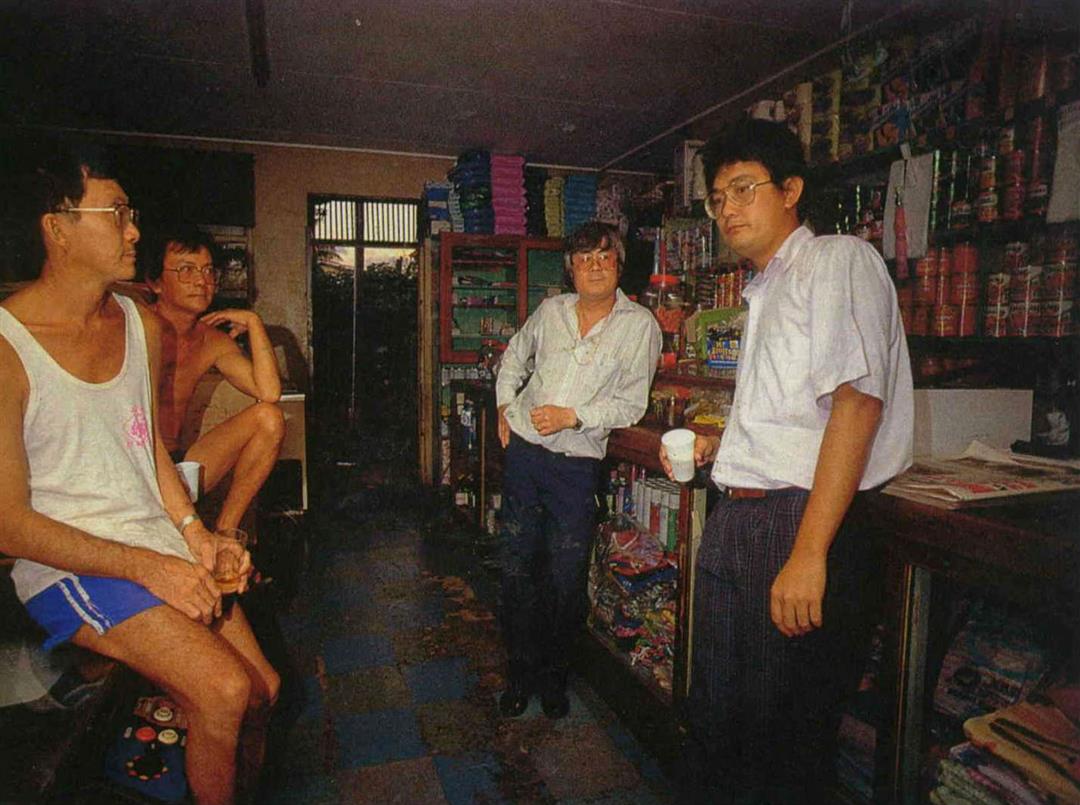

華人在經濟上扮有重要角色。左為華人經營的雜貨店,右為新同興貿易公司老闆蕭瑞光。