就在此時,一位資深新聞人正帶著兩個關於歐洲的新聞節目企劃案在台灣「革命」,她要革誰的命?

德國大選結果在去年九月間揭曉,在位怳誚~的前總理柯爾,不敵全國「換人做做看」的輿論壓力,黯然下台。國內電子媒體對這條重大新聞卻點到而已,鮮見深度報導。

「台灣的歐洲新聞完全是一片空白,簡直是歐洲新聞的白色恐怖,」旅居英國多年的資深新聞記者張桂越大聲疾呼。

張桂越說:「台視、中視、華視等三家電視台在美國都有兩個以上的全職特派員,但是全台灣目前沒有一家電視台在歐洲有全職或兼職的特派員,明顯地重美輕歐!」

骨子裡奔流著新聞熱血

單槍匹馬在倫敦創辦台通社國際有限公司的張桂越,曾是《華視新聞雜誌》執行製作,在她遠赴英國威爾斯大學讀新聞研究所時,曾先後擔任華視、台視駐英國的特派員。

當她剛到英國,便碰上六四天安門事件爆發,倫敦海德公園、唐人街頭,都湧進無數不分黨派、地域的華人抗議。

聽到消息,顧不得行李尚未整裡,張桂越骨子裡的新聞熱血沸騰,立刻一溜煙地上街採訪去了,當天就和華視連線播報新聞現場。也因為看到華人這麼團結地站在一起,觸動她心中深層的感動,自此立下志向,有朝一日要將他鄉的所見所聞傳回台灣。

遠離台灣

不久,機會來了。以華人CNN自許的香港有線電視台「傳訊電視」,於一九九三年委託張桂越廣佈人脈,籌設倫敦分社。她開始在歐洲各地、甚至遠赴莫斯科招兵買馬,並且做了幾個叫好又叫座的新聞專題。可惜四年後,傳訊電視易主,倫敦分社無法維持,張桂越遂在一九九六年於倫敦獨力成立「台通社」,繼續提供台灣各大電視台最新的歐洲訊息。

去年九月,她從歐洲帶來兩個心血結晶:一是《大歐洲》的節目企劃案,內容包括歐洲華人訊息、華人新聞事件、歐洲重大新聞追蹤等的九怳斂褶s聞雜誌型態節目;二是六怳斂褶s聞專題報導節目《遠離台灣》,以及她遠赴非洲馬拉威拍攝我國農耕隊專題的樣帶。

「取名叫《遠離台灣》,就是要台灣觀眾看看台灣以外的世界,」張桂越說。

與張桂越接觸過的各家電視台主管,對她的構想都頗感興趣。不過,大家多半只在如副總統連戰等高層官員進行事先保密程度極高的歐洲友好訪問、本身無法即時派員採訪時,才向她訂購新聞稿,目前尚無電視台和她簽約,請她長期供稿,或是購買她的節目。

針對這種現象,政治大學新聞系教授馮建三指出,國際新聞不受重視,是世界各國普遍的現象,也是全世界媒體的共同問題,大部分美國人就從不關心美國以外的事務。他建議,現在各家媒體常在重大新聞時分攤衛星傳送費用,何不在節目內容和成本上,也尋求合作的空間,不但對電視台本身有利,也可以提供觀眾更多樣的節目內容。

不過民間全民電視台新聞部經理胡元輝認為,這樣的構想理論上可行,但是在新聞頻道競爭如此激烈的現實情況下,以國內新聞來說,許多電視台為了搶獨家而互不相讓,共同購買的節目誰先播,播什麼,都會成為問題。中華電視台新聞部經理李泰臨也說,各家電視台的內容特色不同,共同節目帶不見得合用,而且在媒體開放之後,業務導向已成為電視台首先考量的重點,收視率一向不高的國際新聞對電視台會有成本營收的考量,因此理想與現實還是有一段距離。

外電多到用不完?

中國時報文化新聞中心副主任陳映霞指出,由於電子媒體成本高,目前電視台大部分的國際新聞來自於外電,大家有「默契」地不要求國際新聞的獨家,也不在品質方面競爭,巧妙地共同規避了成本。

買外電對電視台來說方便又便宜,常常多到用不完,以華視為例,李泰臨說,華視目前購買的外電就有製作專題見長的ABC、強調即時快速的CNN、亞洲觀點的NHK等多家。「但是它不會涵蓋到台灣人特別要的東西或省思,」張桂越認為。

華視新聞部節目組組長何家駒也同意,從台北看歐洲,和從倫敦看的角度當然不一樣,但因此何家駒反而認為,張桂越的新聞角度也不見得會是台灣電視台想要的。他舉例說,像是坎城影展,台灣觀眾可能只需要知道結果,而對評比過程等深度報導或專訪並無太大興趣,因此外電便也足夠;而若有如首長訪問歐洲等重大事件,各家電視台又會自己派人馬去,所以像張桂越的「台通社」、自己來做歐洲新聞的空間其實不大。

事實上,台灣媒體近年來也愈來愈關注國際事務,民視去年曾規劃上百萬經費,派了四組人馬,分赴波羅的海三小國、北愛爾蘭、澳洲、加拿大魁北克,製作《打造新國家》系列專題,除了有放眼國際的雄心,同時也為電視台培訓人才。而且「看看這些國家面臨國家認同與發展的內在爭議,抑或外在壓力,正可以提供國人一些思考的空間,」只是胡元輝也承認,這樣的大手筆計劃,並不是每年都有。

放眼看歐洲

然而,張桂越認為,臨時、不定期地派大批人馬到國外採訪,畢竟與深入當地社會親身觀察到的面向大不相同。

「有新聞記者駐在當地,可以長期觀察、佈線,一個記者不只是等著芽發了再去採,而是在芽還沒長出來之前就要觀察到,」張桂越特別強調分駐各地的特派員的重要。

就歐洲來說,張桂越認為,歐洲的政治、經濟、文化、藝術基礎深厚,很值得看。像是英國人的競選經費很少,選舉過程很乾淨,選民對候選人亂說話都直接反應,張桂越認為,這些都是台灣可以借鏡的民主典範。

除此之外,歐洲的華人新聞也是張桂越認為台灣人應該關注的。

她舉例,天主教高雄教區主教單國璽在梵諦岡受封為樞機主教,是全世界第五位受封的華人,當時的總統府秘書長黃昆輝、高雄市長吳敦義率祝賀團前往參加。更深一層來看,張桂越指出,梵諦岡是我們在歐洲大陸唯一的邦交國,這次台灣地區主教受封,在宗教上的意義之外,背後是否有兩岸角力,也是新聞人應該剖析的。

又比如說,雲門舞集多次到歐洲各地巡演,過程中的艱辛和歐洲人的反應,在台灣完全看不到;中共總理朱鎔基到倫敦參加歐亞高峰會議,行程中宴請僑領時說了什麼?當時的德國總理柯爾為何要排隊見他?「這些都是外電無法涵蓋的,外電不會考慮台灣人的需要,」張桂越強調。

影子部隊

每次收到台灣各大電視台新聞訂單時,張桂越都會先在腦子裡搜尋一遍:她的「影子部隊」裡誰最適合出動?這支張桂越腦中的部隊,沒有正式編制,成員多是長期旅居在歐洲各地的華人,住在當地、說當地的語言,又有華人的背景,其中有資深新聞人,也有初出茅廬的留學生。

比如說,總統夫人曾文惠去年十一月出訪歐洲,華視、無線衛星電視台(TVBS)等多家電視台緊急向張桂越訂購這則新聞。短短抴X個小時的工作時間裡,當時正好在台灣的張桂越越洋聯繫了一位尚無實戰經驗的華裔法國留學生吳耿如上線,雖然聯絡攝影師和衛星通訊、查訪曾文惠行程的過程緊湊驚險,但是曾多次跟訪坎城影展的吳耿如不辱使命,張桂越的「影子部隊」因此又多了一員大將。

只不過,只有兩年歷史的台通社還在草創時期,張桂越的財力又不雄厚,除了張桂越本身的熱情與專業、她多年所佈的人脈,台通社實際上只有一支找得到張桂越的電話號碼,沒有公司地址,也沒有正式員工。

為了使台通社有更穩固的經濟來源,張桂越需要長期的訂戶,以及賣出專題報導式的節目,「這些是台通社的大樑,」張桂越說。

「雞生蛋」還是「蛋生雞」?

奮鬥了那麼久,張桂越也打下了一些基礎。去年坎城影展時,除了台視以外,國內幾乎全部的新聞台都向她訂購新聞,若是歐洲發生什麼大事,台灣新聞界也會想到,還有一個張桂越在歐洲,李泰臨甚至說:「張桂越等於歐洲。」但是各大電視台對於與張桂越簽約或是購買她的專題報導仍然卻步,台通社大樑尚未架起來。

胡元輝指出,張桂越一面要找到買主,才有資金進一步建立台通社的規模,但是買主卻又不信任她目前所能提供的商品,因而陷入了「蛋生雞、雞生蛋」的局面。

另一方面,胡元輝也說,目前國際新聞在國內雖然有收視率,但是不高,電視台面對張桂越的企劃案時,最主要的考量還是在於成本效益。

以張桂越的《大歐洲》為例,一集索價一萬美金,她認為這差不多只是製作成本,但電視台並沒有把握廣告收益能平衡,因而無法決定購買。

電視的基本語法

此外,張桂越節目所呈現的「個人風格」,也引起兩面評價。

「司機:我們到了!

張桂越:到了嗎?這就是教堂嗎?

……

張桂越:我們到了耶穌誕生的馬槽,現在就進去看看……

不能拍嗎?我們能不能就從窗戶拍進去?……」

在《耶穌的腳印》節目中,張桂越像個導遊般,沒有特別的造型、燈光、不讀稿,就在鏡頭前引領觀眾從耶穌出生到死亡的地點一站站地探訪,連交涉採訪的過程也照實攝入鏡頭。

無線衛星電視台新聞部協理陳浩認為,張桂越有新聞熱情,做出來的東西也很有個人風格、不媚俗,好像在向觀眾說故事,他很喜歡,但是商業電視台會考量到整體節目的風格是否一致,尤其是新聞專題,電視台更鮮少假他人之手。

胡元輝看了《遠離台灣》的馬拉威樣帶之後,也頗有同感,由於張桂越涉入了影帶當中,節目非常有臨場感,但觀眾是否能接受?何家駒就認為:「電視有基本語言和文法,要講究賣點和市場。」

張桂越卻認為,電視台不應低估讀者的接受力,「電視節目可以不是冰山美人,也可以咳嗽,也可以呈現出採訪的困難,」她強調。

革命尚未成功

「張桂越的努力,與另類聲音爭取在主流管道裡發聲的情況類似,這樣的節目在主流媒體環境中雖然不多,不過在多元化的社會裡,應該還是有生存的空間,」政治大學新聞系研究所翁秀琪認為。

張桂越志氣怢活A但是她的朋友看她時常碰得頭破血流,也不時要說說她。廣告人王念慈說,張桂越就是那麼擇善固執,儘管她的血壓高達兩百,走在街上活似個定時炸彈,但是她每天仍為了理想不停奔走。

「她早知道回來賣節目可能會遭到拒絕,但是她仍每年都回來闖闖看,」陳映霞說。連張桂越自己也打趣說,就是這種永不妥協的個性,朋友經常說她是一隻犀牛。她相信:「只要我每年回來告訴大家一次我沒有放棄,總有一天會成功的。」

p.108

張桂越帶著企劃案造訪各大電視台新聞部門主管,自比「犀牛」。

凱旋門前的香榭大道在夜裡燈火輝煌,浪漫的歐風情調撩人,然而除此之外,國人對於歐洲的了解有多少?(卜華志攝)

p.110

我國參加在斯洛伐克舉行的「第怳酋※篕盚A業影展」,鉅棚 傳播公司所製作的四部有關我國農業科技發展的紀錄影片全部入圍,其中《基因轉殖》一片更榮獲「國家評審委員獎」,但是這樣的訊息在國內卻鮮為人知。

p.112

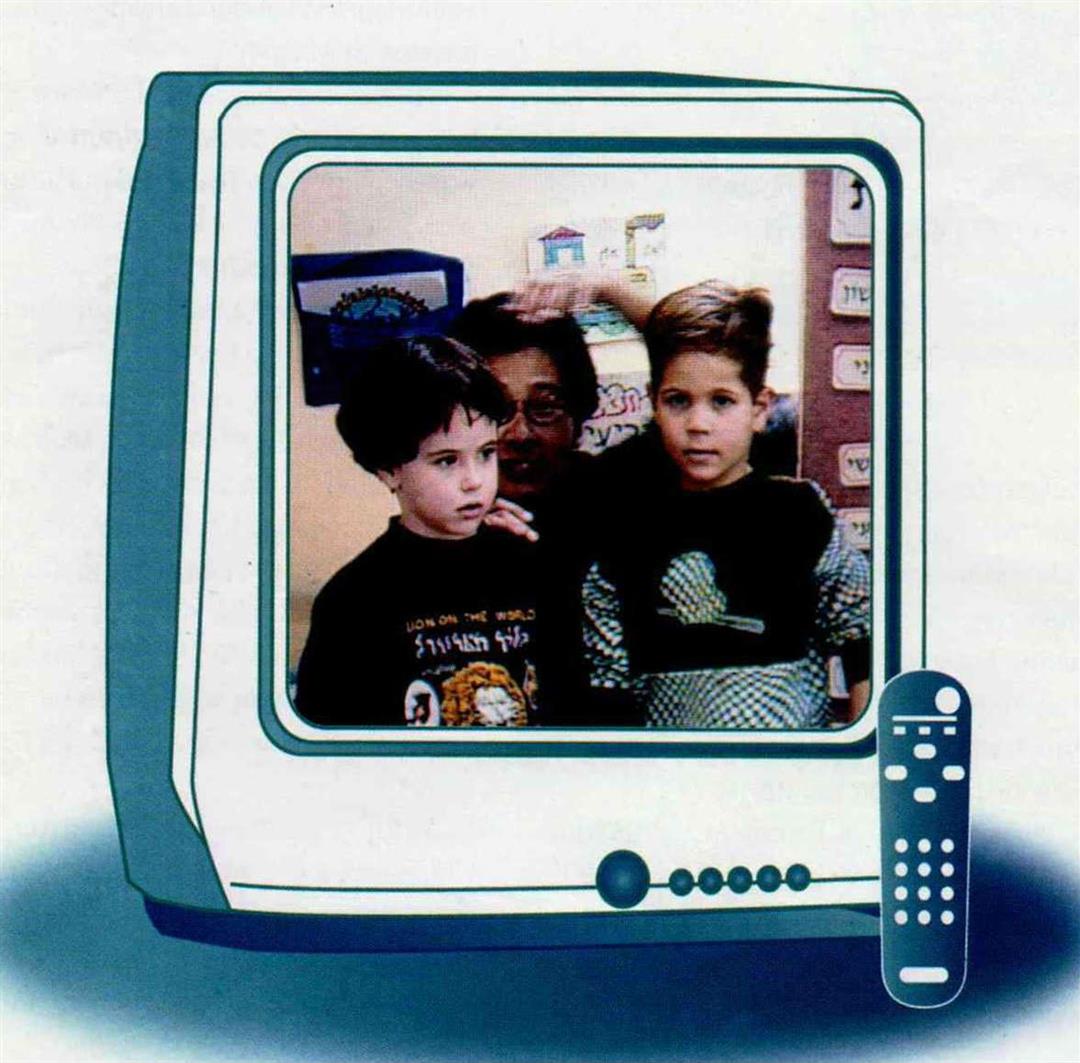

「神父說:世界上只有戰爭學校,沒有和平學校。但是這裡的猶太人和巴勒斯坦人卻選擇一起生活,一起受教育。」張桂越造訪位於以色列的和平學校,載回滿滿的心得欲與觀眾共享。(張桂越提供)

p.113

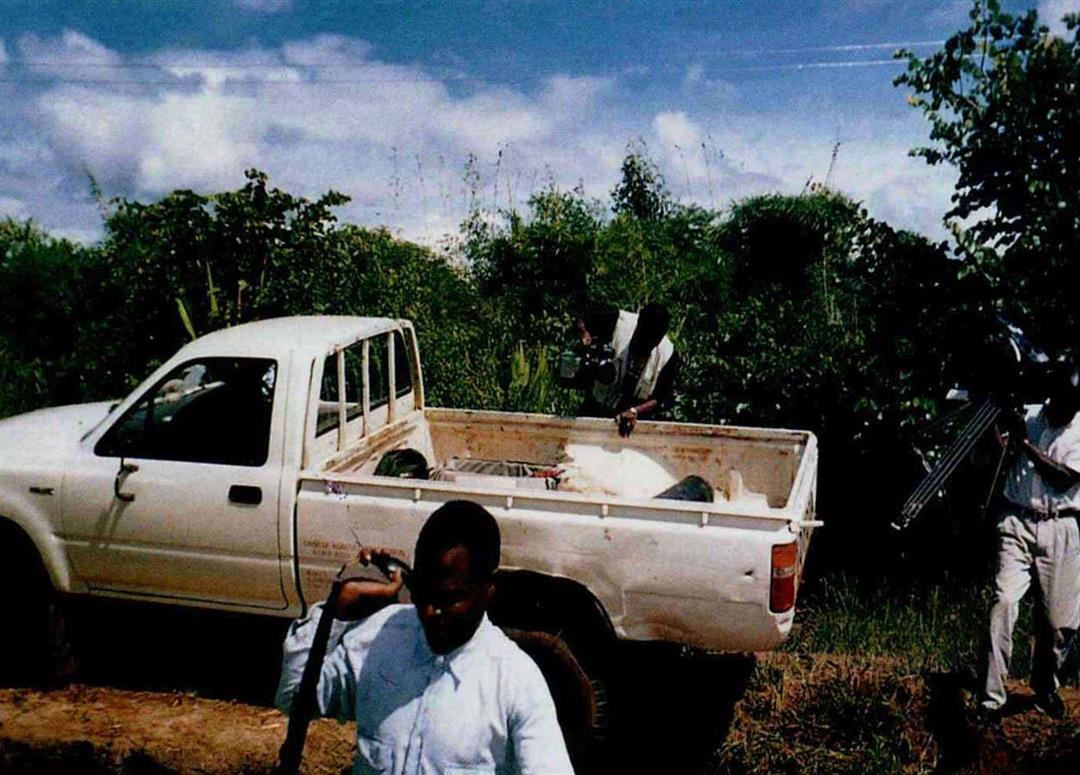

影子部隊出動!張桂越孤身到非洲馬拉威採訪,攝影師即是在當地召集的影子部隊。

(張桂越提供)

p.115

長期觀察台灣的電視新聞,張桂越有滿腔的抱負,希望大家多看看台灣以外的世界。

神父說:世界上只有戰爭學校,沒有和平學校。但是這裡的猶太人和巴勒斯坦人卻選擇一起生活,一起受教育。」張桂越造訪位於以色列的和平學校,載回滿滿的心得欲與觀眾共享。(張桂越提供)(張桂越提供)

影子部隊出動!張桂越孤身到非洲馬拉威採訪,攝影師即是在當地召集的影子部隊。(張桂越提供)(張桂越提供)

長期觀察台灣的電視新聞,張桂越有滿腔的抱負,希望大家多看看台灣以外的世界。(邱瑞金)