新改變的契機

實際的情況,也許不會那麼糟。九○年代初期的一些現象可以看出些許新契機——唐人街房地產不合理的飆漲,許多大樓空了許久沒人租住,不少想投資的人因房市價格太貴而轉往他處,最近房價已呈疲軟狀態;而唐人街內部也有一些自發的力量;一個由各宗親、同鄉等聯誼社團為核心組成的反房市高價聯盟已經出現,希望壓低房價。

關心唐人街內部婦女、兒童、老人等問題的福利機構也正增強對社區的發言權。例如已籌劃甚久的一座老人中心,正準備發包興建;而原屬車衣工會擁有的日夜托兒所最近也正計畫擴大範圍,使其服務的對象,擴至唐人街其他婦女。

而最重要的,是唐人街新起的一代。由於七○年代美國社會少數民族尋根運動的興起,不少華人後代也由於認識族裔,而加深了對其生長地方的認同,進而希望能夠回饋。例如跟著父親在四○年代以難民身分來美拿到醫學碩士的唐湯姆,學成以後的第一志願就是回到唐人街的健康診所當醫生。又如老人中心主任呂兆洪,本身是個律師,卻願意為唐人街老人福利貢獻心力;而下東城家庭群益會的主任,八○年代才從香港來美的黃沛瑛則認為,唐人街的華人社會才是原本從事福利工作的她,最應該獻身的地方。

「唐人街居民不應該困在自己的問題裡,必須往外看」,唐湯姆說。

對下東城唐人街來說,千千萬萬的新起一代的投入,正是它下一波改變的開始。

〔圖片說明〕

P.111

接近紐約重要商區的下東城唐人街,目前正悄悄地展開一場大變化。(鄭元慶攝)

P.110

(左)排華法案廢止前,華人妻女不准到美國,類似這樣的家庭照片,成了華工思鄉時的唯一慰藉。圖攝於紐約唐人街華埠歷史博物館。

P.112

不少旅遊手冊都把下東城唐人街列為主要行程,觀光客到此可吃到美味的中國餐點,也可感受中國風味。

P.113

下東城唐人街拓展圖

註:*■色部份為1965年代唐人街範圍

*■色部分為至1990年代拓展部分

資料提供:中央研究院社會科學所吳劍雄教授

〔圖表〕

P.113

老舊的唐人街街道狹窄,停車、開車都是一大問題,被罰是常見的事。

P.114

唐人街住宅區的景觀不甚悅目,因為租金貴,不少店家從商店街拓展到此。

P.115

人行道上擺滿了攤位,是下東城典型景觀。

P.116

李氏宗親會主席李文彬是抗日名將,九一八事變時,曾號召唐人街華人,為祖國捐輸了不少錢。

P.117

下東城華僑學校開學日,不少新移民帶著小孩來入學。

P.117

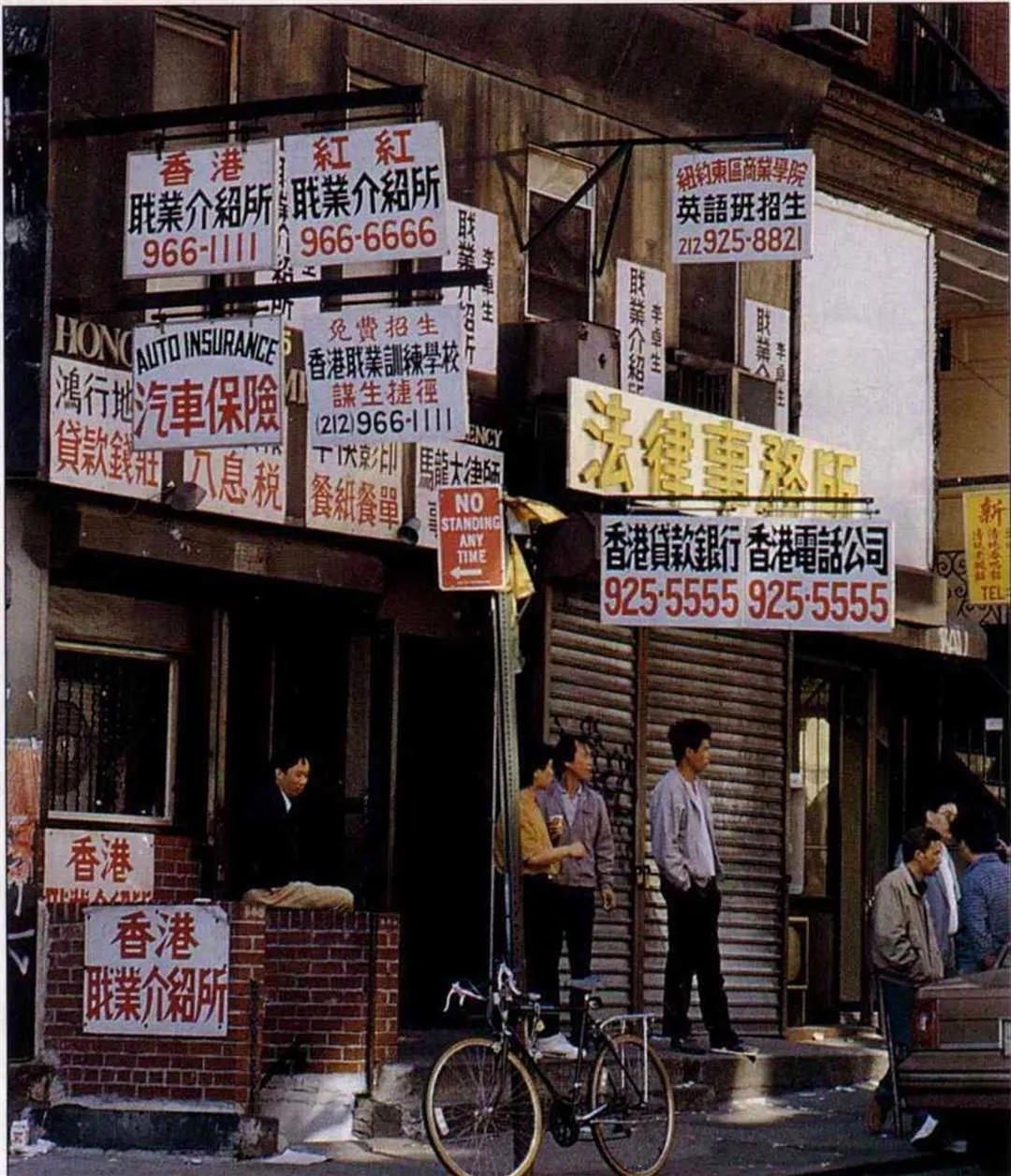

一九七九年以後,大陸移民大量移入,使唐人街上移民相關行業,又再度興盛起來。

P.118

下東城一地,就有十幾所中文小學。

P.119

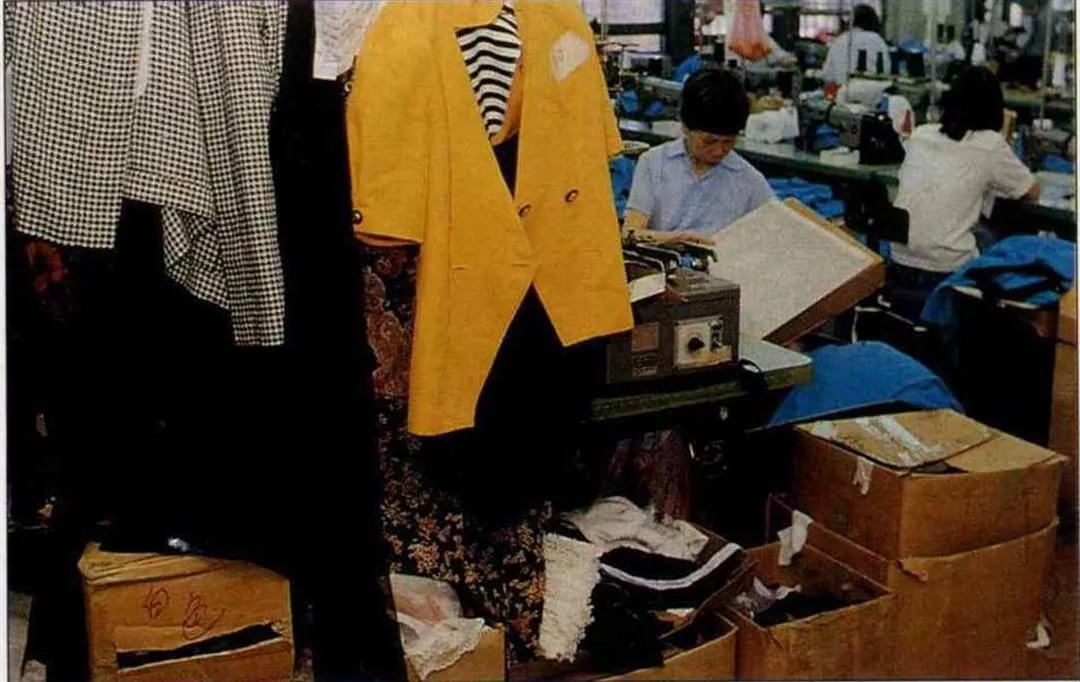

唐人街的經濟命脈車衣業目前正面臨很大困境。

P.119

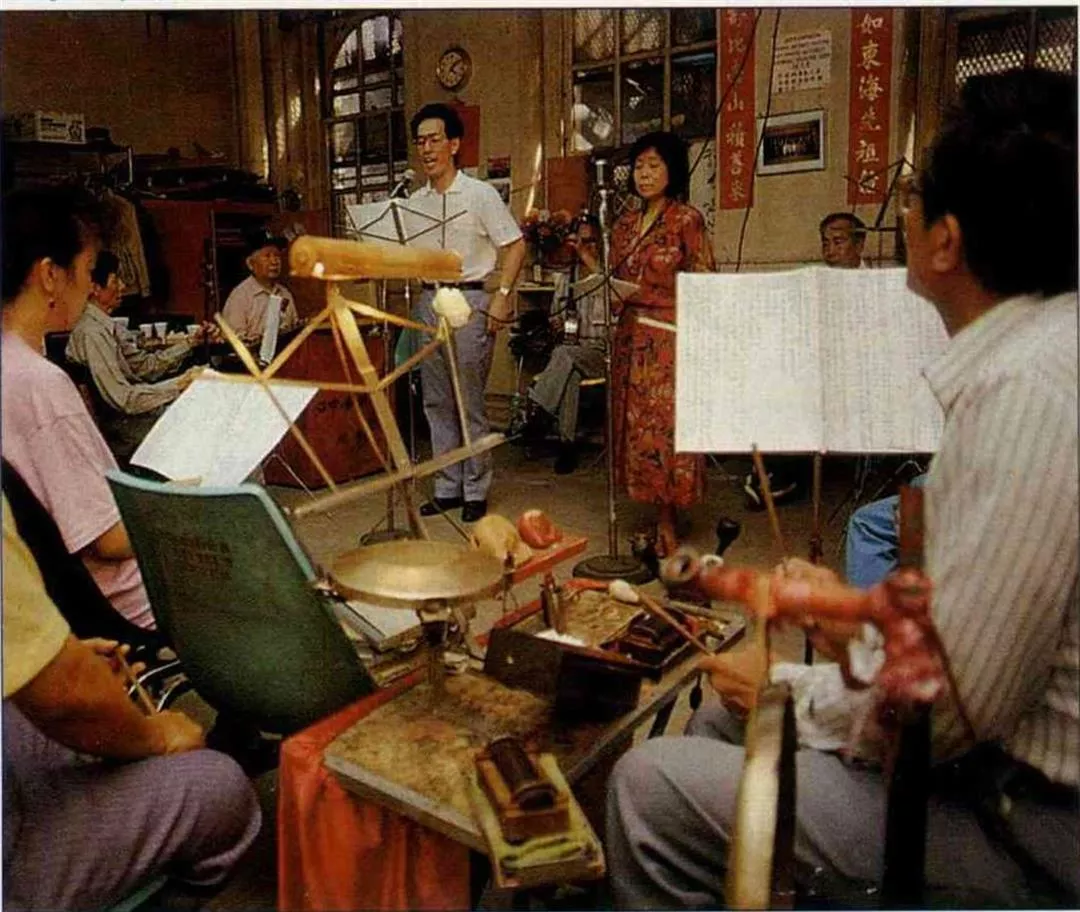

老人會館內,愛唱平劇的人們每天來此消磨時光

P.120

哥倫布公園旁,唐人街的一家殯儀館。

一九七九年以後,大陸移民大量移入,使唐人街上移民相關行業,又再度興盛起來。

唐人街的經濟命脈車衣業目前正面臨很大困境。(卜華志)

老人會館內,愛唱平劇的人們每天來此消磨時光。(卜華志)