在經濟掛帥的今天,經濟學與漢學的結合已成為二十一世紀末國際漢學的「顯學」。在這方面,慕尼黑漢學系主任譚克教授,可謂個中翹楚。四怚X頭的譚克教授,是經濟、漢學雙修的學者專家,也是所有德國漢學系中最年輕的教授之一,德國經濟有關部門經常借重其長才,合辦經濟研討會。

除了實用性的研究外,譚克教授的主要研究範圍還包括中國古典小說與現代小說、中國古代海外交通貿易史、中外關係史以及與中葡有關的澳門史;他以《鄭廷玉的戲劇》獲得海德堡大學博士學位,並以《從明代戲曲和小說看鄭和下西洋探險故事》做為教授升等論文的主題。以下是訪談記錄:

問:可否先請您介紹一下慕尼黑大學漢學系的主要方向與重點?

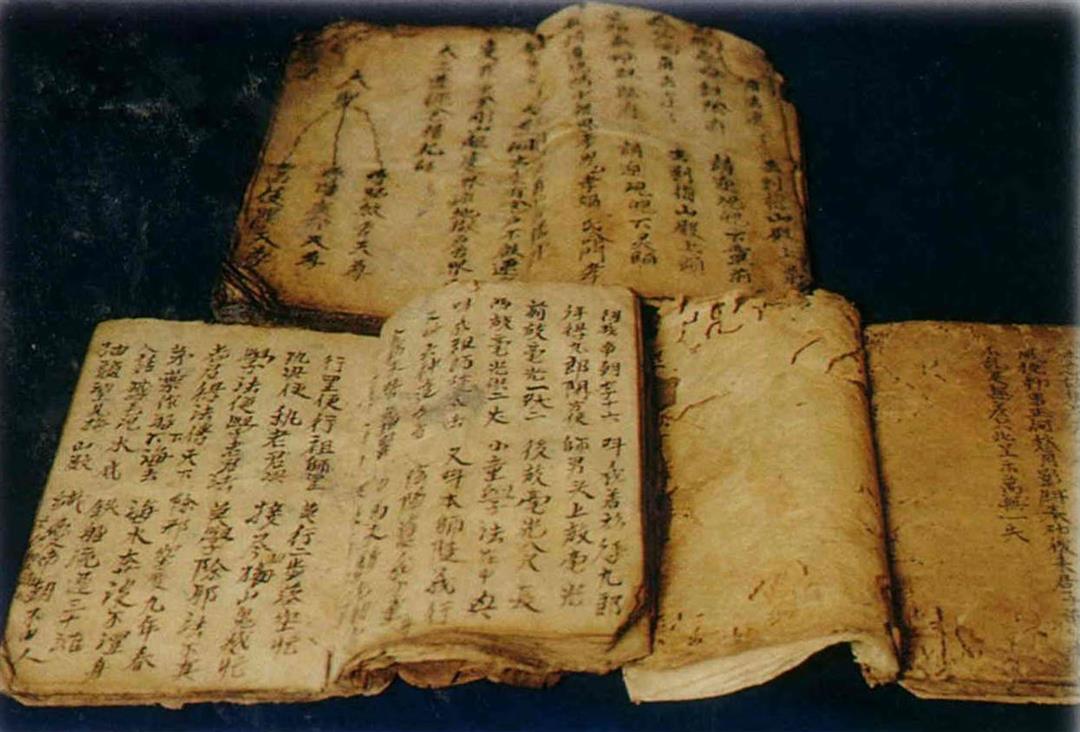

答:我們將重心放在研究中國哲學和清朝以前的歷史、文學、考古、地理、少數民族等方面。尤其從一九九五、六年起,系上加強和巴伐利亞州立圖書館合作,由系上另一位同事,專精於中國考古、台灣(例如,原住民中的鄒族)及中國少數民族的赫曼教授開始進行「傜族」專題研究計劃。州立圖書館收購了一千多冊傜族手卷,書籍年代可追溯至十八世紀末期,其來源分別為泰國、老撾、越南、緬甸及中國南方的廣東、廣西、貴州、雲南等諸省,並以電腦資料的處理方式,進行記錄、分類、編目以及分析的工作。整理後的目錄將在《德國東方手卷文藝目錄》系列叢書內發表,供各國研究傜學機構查詢利用,也希望藉此達到促進國際交流目的。

問:當初您決定研究漢學,是否有特別的動機?

答:純屬意外!(一笑)。其實,雖然是偶然,還是有跡可循。一開始,我便對航海及東方文化、哲學、宗教感興趣,後來透過閱讀翻譯書籍,漸漸接觸東方最古老的中國文化。就這麼輾轉栽進漢學領域,不知不覺竟成為終身志業。

問:您本身精通德、葡、法、中、英等多國語言,顯然對語言有特別的天賦,學習漢語應當比一般人更具優勢?

答:也沒那麼容易!中文並不好學,發音和文法方面特別難。因為,它和我們的印度日耳曼語系完全不同,得整個重新適應。尤其,每一個方塊字都必須個別記憶,對習慣字母的人來說,是很大的挑戰。

問:請談一下,您對正體字、簡體字的看法?

答:正體字從外形來說,非常具有美感。有志漢學的人,應當由此下手,「由繁入簡易,由簡入繁難」,更何況,不學正體字如何閱讀中國古書?同時,老實說,有些簡體字實在簡得令人不敢恭維,如無上下文,根本看不出原意。基本上,我建議學生兩種都必須會。

問:目前台灣有注音符號與拼音的爭議,您是否就研究漢學的角度提出看法?

答:以西方漢學家的立場而言,當然必須兼容並蓄,多方嘗試比較,但是為了方便起見,各國有其適應字母發音特色所發展出來的一套拼音方式,例如,法國、德國和俄國的便有很大差別。後來為了溝通交流,不致造成「雞同鴨講」的困擾,國際間便訂出共同的辦法,即漢語拼音法和威氏拼音法。我個人則較偏好後者,它的系統較科學,較符合西方字母發音方式;大陸的漢語拼音有許多缺點,他們的轉換系統,有時候不太合乎邏輯,甚至互相矛盾。一般漢學系學生,應該兩者同時學習。注音符號,鑒於符號異於一般字母,令人不敢輕易嘗試。

問:您花了多年功夫研究明代七下西洋的鄭和,完成鉅作《從明代戲曲和小說看鄭和下西洋之探險》,這是一個高難度的挑戰,您當初為何選擇這個主題,又如何從事研究工作?

答:這個題目當然牽涉甚廣,但「興趣」是最大的原動力,我個人對航海、經濟、歷史、地理感興趣,自然就會去搜集這方面資料。再加上,我先前作的博士論文既是與戲劇文學有關,於是再試著在他們中間找出聯繫的據點。這本書的內容主要有兩大部份:一是有關鄭和奉命下西洋雜劇的翻譯、分析和從歷史背景的研究與探討;二是從文學的角度賞析,研究過程中,發現《三寶(保)太監西洋記通俗演義》(約完成於一五九七年),在結構上居然與《西遊記》有類似之處。

問:在您的研究中是否證實,鄭和下西洋的目的如民間所言,是為尋找下落不明的建文太子?最遠是否到非洲,較發現新航線的達伽馬早到非洲一百年?對後世有何影響?

答:當時中國曾經是東方的海上霸權國家,它雖未真正殖民,但是整個南洋在文化上卻息息相關,深受中國影響。今天東南亞華僑人數最多,便與鄭和多次下西洋有關,後來,明、清商人,在東南亞進行私人貿易,南洋地區繼續受廣東、福建影響。

問:您精通葡萄牙語,童年生活在葡萄牙度過,又是研究澳門的專家,一九九九年葡萄牙殖民地澳門將歸還中共,葡萄牙統治澳門四百五十年來,卻未達類似香港的高度經濟繁榮,可否就個人多年研究心得,談一下它的原因?

答:這當然和葡萄牙人的民族性有關係,亦與古代葡國殖民系統、政治等方面有關。澳門曾經也繁榮過,但畢竟面積、人口較少,發展有限,過去又沒有香港具有深水良港的條件。除此,十九世紀、二十世紀初,英國是當時全世界最富有的強權國家,相形之下,葡萄牙人沒有這麼多資本進行大規模殖民。

問:除了是漢學教授外,您還擁有經濟碩士學位,以經濟角度來看,九七後的香港前途是否樂觀?

答:香港的未來命運與中國大陸,特別是廣東,休戚相關。而目前,中國大陸的經濟發展受限於嚴重的官倒、貪污、鄉村城市和內陸沿海差距日增,這些問題如無法解決,再加上整個東南亞受到來自美國的壓力,金融危機將持續擴大。身為中國大陸與東南亞之間橋樑的香港受其牽連,也會有負面影響。如果中共放任香港自主,也就是儘量不干涉,讓他們自己處理內部、社會及各項問題,那麼,雖然經濟成長情況或許衰退些,但至少香港還能維持一定局面。

問:一般德國民眾對漢學研究,是否仍停留在「象牙塔」的印象?

答:作學問是一件嚴肅的事,之前要參閱許多的書,學者論述必須有憑有據,對每個觀點都要負責任,不能下筆隨便譁眾取寵,同時愈到最後便愈冷門專精。不過,近年來已漸漸轉變,學者們研究的方向有與現實結合的趨勢,使一般人也能接收得到有關中國的訊息。有一天,東方文化能夠在學校、社會中普及起來,不就是漢學研究走出「象牙塔」的時候?!

問:據您猜想,德國政府在擬訂對華政策時,是否也會請教漢學專家?

答:偶爾會,我個人的感覺是,政府當局或經濟專家很容易作出不太合宜的決定,從這點來說,他們坐「象牙塔」的情況比我們更嚴重。

問:西方人都有「中國人是很難了解的民族」的想法,研究漢學之後,是否有助於您了解中國人?

答:的確有幫助。不過,有時候我甚至覺得,中國人比西方人更容易了解,因為他們不太敢表現「自我」,尤其在權威教育體制下,基本上的價值觀相當一致或大同小異,所以可遵循一定模式處理。比較起來,西方人過份強調個人色彩,人際關係因此顯得多樣化,反而棘手。當然,這只是個人觀感,也可能我猜測錯誤。

p.121

經濟、漢學雙修的譚克教授,在古典純學術及現代實用性的漢學領域中,都涉獵極深。

p.122

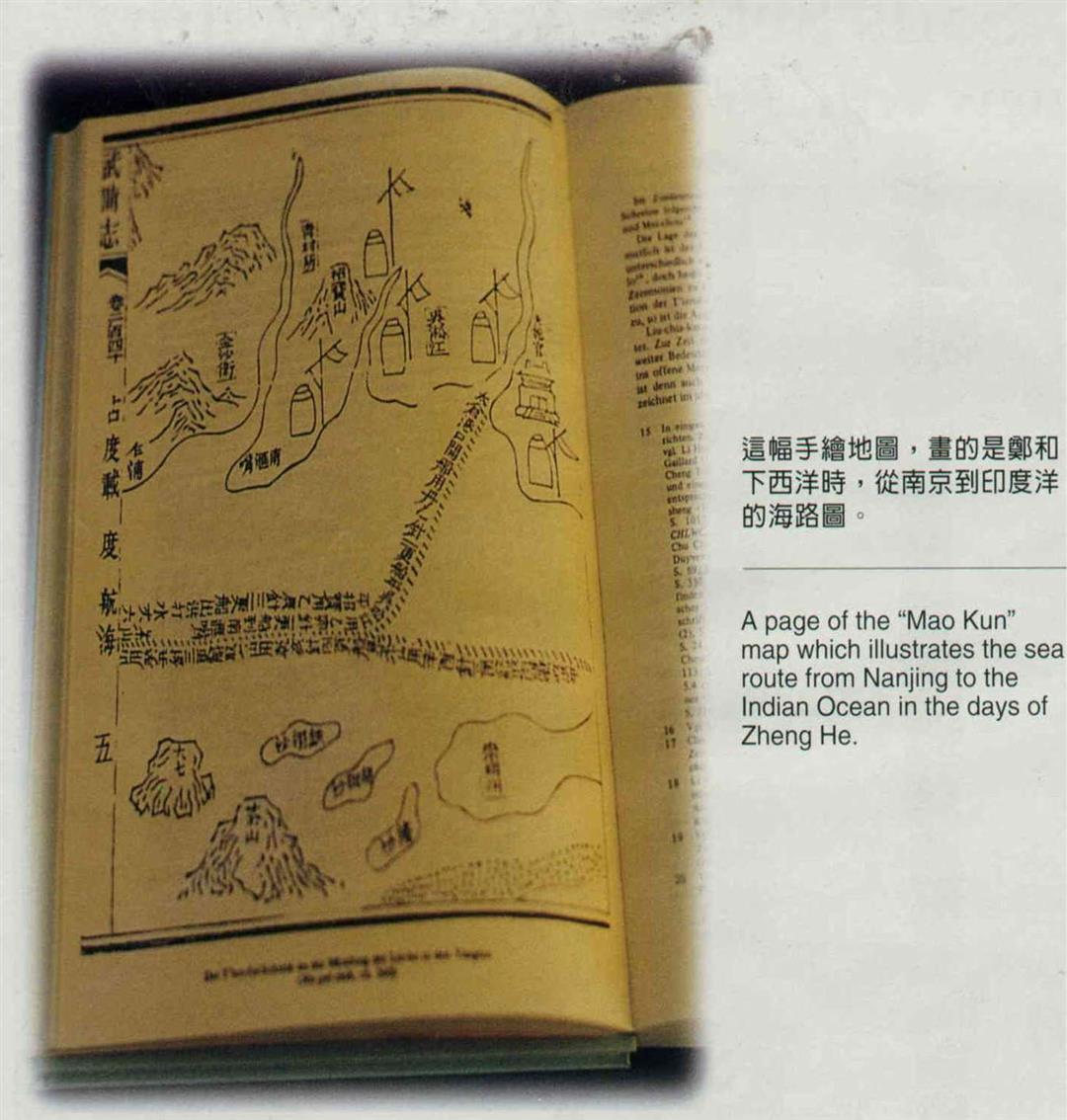

這幅手繪地圖,畫的是鄭和下西洋時,從南京到印度洋的海路圖。

p.124

林林總總的學術著作,是慕尼黑大學漢學系多年來的研究及出版成果。

p.125

這份中國傜族的手卷資料,目前由巴伐利亞州立圖書館珍藏。

這幅手繪地圖,畫的是鄭和下西洋時,從南京到印度洋的海路圖。(張篠雲)

林林總總的學術著作,是慕尼黑大學漢學系多年來的研究及出版成果。(張篠雲)

這份中國傜族的手卷資料,目前由巴伐利亞州立圖書館珍藏。(張篠雲)