古代歐洲人稱中國為「絲國」,足見中國人對蠶絲的利用極早、極佳,且聞名於世。而其中以絲線製成的織綿、刺繡、緙絲等工藝品,最受異邦人士嘆賞。

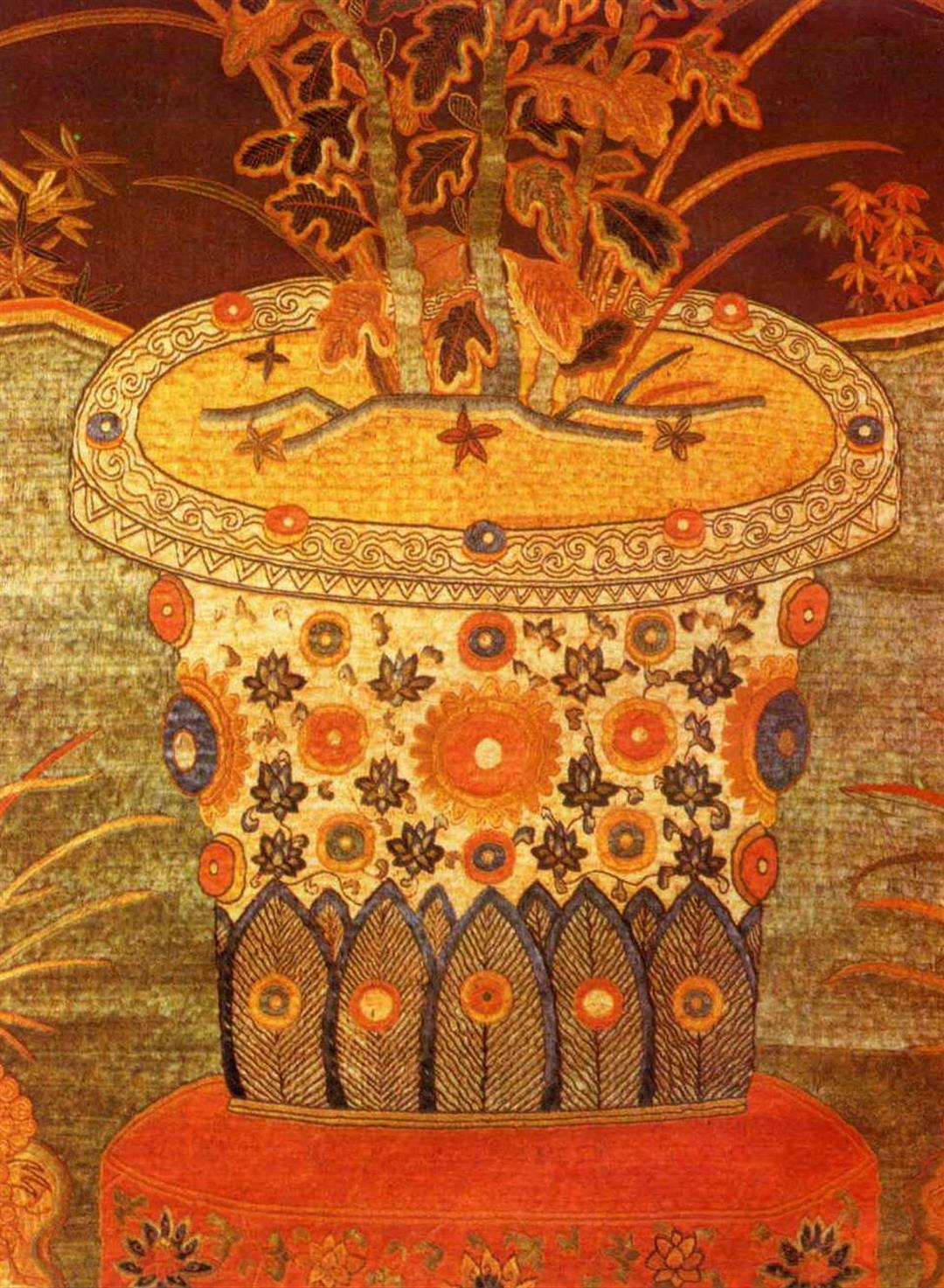

這幅「繡菊花簾」,是故宮所藏三十四件宋代刺繡中的精品之一。褐地綾本,長一四七.四公分、寬六四.四公分。設色柔和雅緻,構圖極得畫意,圖上有嘉慶、乾隆、宣統三位皇帝的御覽之印,可知其為清宮珍寶,素為帝王清賞。

中國的刺繡,始於虞舜之時,到漢代已有可觀的成就。漢人刺繡,以綢為底本,綢面織有當時流行的吉祥文字,如「延年益壽」、「長樂光明」等。然後用極細的繡花針,在素色綢面上以各色絲線繡出翱翔之鳳、奔馳猛獸或層疊群山。花紋以構圖縝密、針法整齊勻稱且富變化者為佳品。唐代佛教興盛,刺繡作品多與信仰有關,蟠桃芝仙、莊嚴佛像為當時最流行的題材。

大體而言,漢、唐刺繡多屬朝廷用來裝飾的工藝品,繡在袍服、車馬上作為祭祀禮服和辨識官位尊卑的表徵。後來刺繡漸及宗教,用作佛像、經典、供器的裝飾。到了宋代,絲繡除上述實用目的外,更以書畫的形式出現,成為純粹的藝術品。明代大畫家董其昌曾評論宋人刺繡的精妙,他說:「宋人之繡,針線細密,用線止一二絲,用針如髮細者為之。設色精妙、光彩奪目。山水分遠近之趣,樓台得深邃之體,人物具瞻眺生動之情,花鳥極綽約嚵唼之態,佳者較畫更勝,望之三趣悉備,十指春風,蓋至此乎?」

我們從局部放大的「菊花簾」盆底一圖中,清晰可見繡工之精巧縝密:纖細柔潤的絲絨,經過藝人慧心巧手,根根順服妥貼地鋪陳成畫,亮潔突厚;絲絨色鮮富光澤,加上「滲線」的運用,更表現出色暈效果,比起繪畫另有不同的趣味。特別值得一提的,是作品中那股沉靜蘊藉的氣息,乃是宋代藝術所共有的精神特質。

宋繡菊花簾我們從局部放大的「菊花簾」盆底一圖中,清晰可見繡工之精巧縝密:纖細柔潤的絲絨,經過藝人慧心巧手,根根順服妥貼地鋪陳成畫,亮潔突厚;絲絨色鮮富光澤,加上「滲線」的運用,更表現出色暈效果,比起繪畫另有不同的趣味。特別值得一提的,是作品中那股沉靜蘊藉的氣息,乃是宋代藝術所共有的精神特質。