今年以來,繼馬英九總統在元旦文告中,要求每一位公務人員都要如同觀世音菩薩般「聞聲救苦」,考試院長關中也進一步呼籲公務人員應打破「鐵飯碗」的心態,並宣布一年內修改考績法,以建立「公務人員退場機制」。關中坦言,現行考績政策流於形式,考績審定結果與一般人民對公務體系的評價「落差很大」,疾言「不能讓文官制度變成黑洞」。

改進獎懲制度固然刻不容緩,然而,推動考試制度改革,其實也是提升文官品質的重要策略。

專研國內外文官考試制度的中研院歐美所副研究員兼台大政治系副教授彭錦鵬指出,我國公務人員考試制度向來側重「形式公平」,採取專業科目筆試及強調背誦的考試方法,「效度是各種評選方式中最低的,卻鮮少受到檢討。」此外,僅依靠筆試判定,若讓個性不合群或做事能力不稱職的人也矇上去,「未來所浪費的人事成本更大,這也是公部門士氣一直難以提振的根源之一!」他憂心地說。

曾在政府教育及研考部門擁有多年行政資歷、去年甫上任的考選部長楊朝祥,則不諱言「現行考選制度有很多作法跟學理並不相符」;博士主修職業教育、輔修「測驗與評量」的他解釋,先進國家的文官選拔趨勢,越來越重視「軟實力」勝於「硬實力」,前者指的是工作態度、人際技能、建設性思考等,後者指的是特定專長;由於特定專長可隨時透過進修習得,被視為只是奠基於軟實力上的「冰山一角」,據此發展出的考選方法,自然也更為全面而多元。

然而,台灣的國家考試長期採取「試務經費收支相抵」的原則辦理(即以應考人的報名費支應所有試務工作的費用),在有限的經費、人力下,考試改革「需要在理論與實務間取得平衡,漸進推動,也需要持續與社會各界溝通、取得共識,」楊朝祥說。

具體而言,為了配合政府組織再造,考選部自明年度起,將以「警察特考」試行「考試多元化與階段化」,即在筆試外,納入二階段的口試、心理測驗與體能測驗,同時延長實習時間。其他改革方案還包括:逐步建置各類專技考試的題庫,將專技考試真正導向「資格考」;修訂公務人員「高考一級」的應試資格與初任職等──在博士資格外增列3年工作經驗,並從「薦任9職等」升為「簡任10職等」,以吸引高階人才進入政府;積極與大學合作,充實典試人力;持續推動考選電腦化等。

考選改革千頭萬緒,也刻不容緩。值此崇尚知識經濟的年代,當個人為了安穩的職涯願景而努力不懈時,期盼國家考試的改革工作也能穩健前行,帶引社會邁向創新與善治的未來。

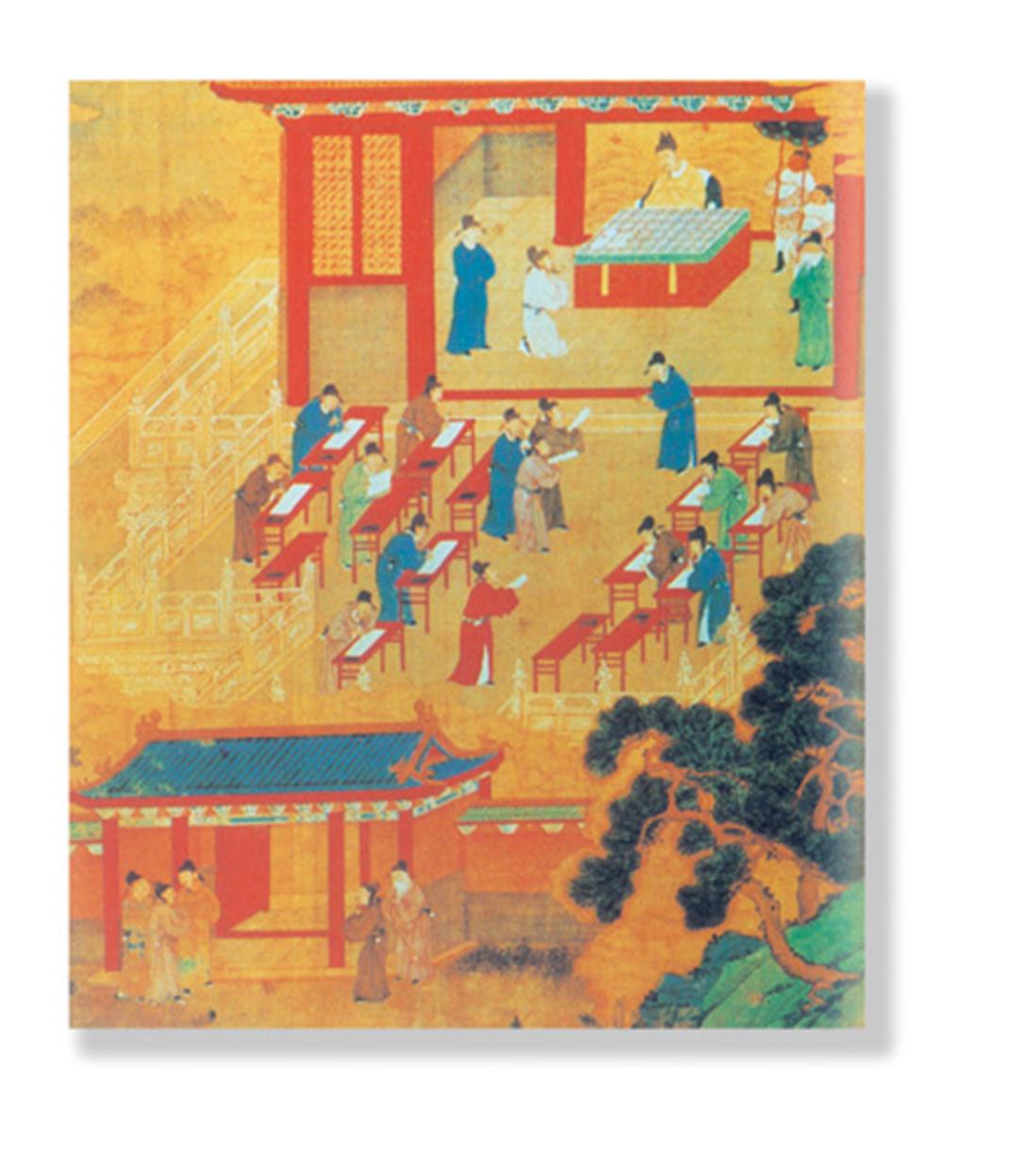

在中國歷史上存在1,300年之久的科舉考試制度,曾為平民打開仕途,促進社會流動,最終卻走入形式主義的歧途,甚至塑造了知識份子「先取功名後治學問」的扭曲性格。圖為宋代科舉考試圖。